- 0

- 0

- 1

分享

- 沉浸式设计让生活更美好

-

原创 2022-09-19

沉浸式(设计)产业是一项可以为体验者提供多种价值、可造福于人类的新兴产业。作为沉浸式设计重要组成部分的数字媒体艺术沉浸式设计同样是一种关乎快乐、幸福的设计方式,提升个人幸福感、构建人际和谐便是其核心价值。

刺激愉悦感和幸福感的方式

每当人们获得某种愉悦体验时,就会把外界的感觉中枢(画面、声音、气味等)和内在的感觉线索(当时的想法和感受等)与该体验联系在一起。人们还会借助这些线索来思考怎样才能再次获得类似的体验。数字媒体艺术沉浸式设计基于人脑愉悦回路的工作机制,主要是利用数字媒体等技术、手段,营造出美丽的画面、动人的音乐、怡人的味道、炫酷的光效、如梦似幻的氛围,多维度地刺激体验者的各个感官,从而令其沉醉其间,获得幸福感。

愉悦体验的产生与多巴胺关系密切。人脑激活多巴胺的工作路径可分为两条:一条属于基本的生存机制。其工作方式为:信息(颜色、声音、形状等)→食物、水、性→多巴胺;另一条属于社会生存的奖励机制。其工作方式为:品牌[颜色、符号、产品(食物、水)、状态等]→自我(良好感觉)→多巴胺。显然,数字媒体艺术沉浸式设计激活多巴胺、创造正面情绪遵循的是第二种路径。

为了获得愉悦感、幸福感,大脑会在事物和多巴胺之间建立联结,并对这种因果关系进行强化(学习)。这种强化又可分为正面强化和负面强化。所谓“正面强化”就是当某种行为发生之后会有规律地伴随愉悦感的出现,这一行为往往会得以加强、重复;所谓“负面强化”则是减轻或消除那些令人不舒服甚至讨厌的刺激。这两种强化方式反映在自我情感上则表现为人对美好的渴望以及对自我局限的抗拒。数字媒体艺术沉浸式设计的原则之一正是建立在人类这种趋利避害的天性之上。

打败精神熵,提供最优体验

人之所以渴求美好,主要是为了表达自我情感和意志,从而体验到自我存在感。数字媒体艺术沉浸式设计的理论基础——心流理论本身指向的就是一种构建和谐、对抗无序的最优体验。熵的本质即一个系统“内在的混乱程度”,混乱程度越高,熵值也相应越高;反之,系统内部越有组织,构造越明晰,熵值也就越低,因此负熵就是非常正面的东西。

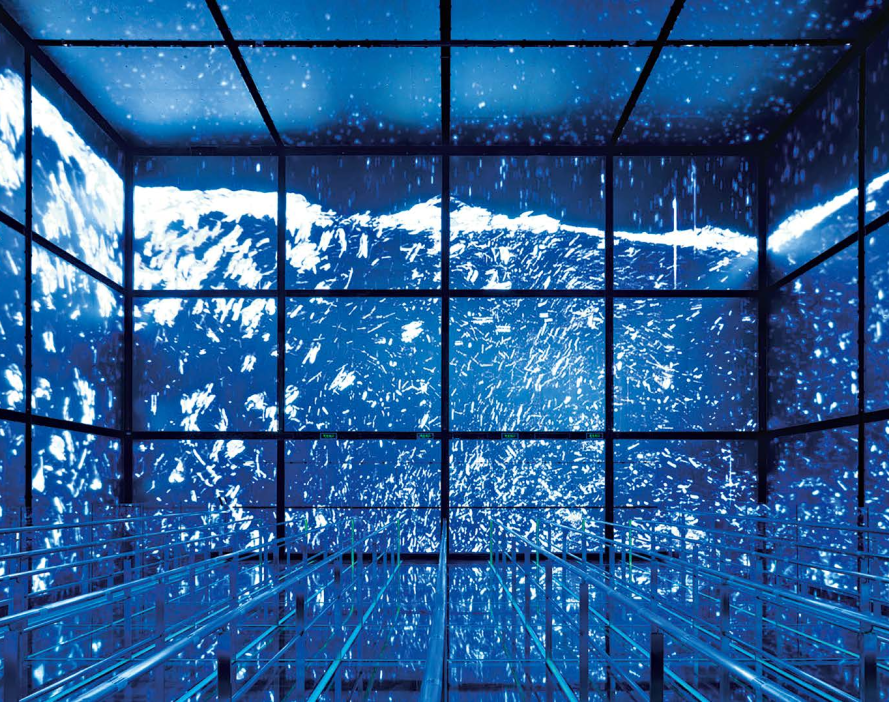

数字媒体艺术沉浸式设计的核心价值是“场景性价值”,通常它会利用各种技术和手段,将整个场馆打造成一个“黑盒子”。有时会在体验者进入场馆前特别设计一条狭长通道,为的是将此处与外界隔离开,让体验者在不知不觉中被代入其中,暂时放下日常生活中的烦忧、无序。当体验者专注于体验项目,其时间感往往会发生改变(感受到的时间可能比现实时间长,也可能短),这就不难解释为什么很多人从体验场馆出来后,常会有时间飞逝的错觉。在这个信息繁杂、自媒体发达的时代,每天都有各种碎片化的信息充斥、冲击着人的大脑,注意力成为最稀缺的资源之一。

数字媒体艺术沉浸式设计的底层逻辑正是基于注意力经济——让人能够在一段时间去专注甚至忘我地完成一件想做的事。无论是去参与一部沉浸式话剧,还是体验一场沉浸式展览,甚至是通过穿戴设备和朋友进入VR游戏世界共同去打怪兽……都会让人进入心流状态,体会到掌控感、满足感,同时感受到个体之间配合的乐趣,这些都会为体验者带来正面能量。

增强情感联结,提升人际黏性

数字媒体艺术沉浸式设计在增强人际交往方面也扮演着重要角色。比如,在沉浸式秘密影院中,不仅每位体验者的体验都是独特的,而且在完成任务的过程中,体验者还需要和其他角色互动,共同完成一些活动,这非常有利于和谐人际关系的发展。

因此,数字媒体艺术沉浸式设计的突出特点——交互性,不仅体现在体验者和作品之间的交互,也体现在各个体验者之间的互动。这一点同样在沉浸式话剧、沉浸式游戏等其他类型的数字媒体艺术沉浸式设计作品中得以充分体现。

在数字媒体艺术沉浸式设计展览中还有一个比较有趣的现象——如果很少有体验者单独前来,通常这类展览都很华丽、浪漫、神秘,适合情侣、朋友及家人互拍或合影,因此很多体验者都会组团前来。即便单独前来体验,通常也会请工作人员或其他体验者帮忙拍照或进行其他互动,因此也有人将参加此类活动视为一种特殊的社交方式。

数字媒体艺术沉浸式设计作品之所以能够促进人际交往,既与其理论基础相关,也与数字媒体艺术本身特性有关。“在最初的概念里,沉浸体验来自个体活动。现在,大家了解到,团体活动也可以带来沉浸体验。在一系列研究中,Walker(2010)发现,团体活动带来的沉浸体验比个体活动带来的沉浸体验更令人快乐。”在团体活动中,不仅需要个人的努力,而且更需要彼此配合、调整步伐,向共同的目标迈进。

此外,“交互性”本来就是各类数字媒体艺术的特点之一。当具有交互性的数字媒体艺术与可以带来更大快乐的团体沉浸式体验活动相遇,强强联合,自然会使数字媒体艺术沉浸式设计形成极强的情感联结性,从而提高人际黏性,促进人类和谐关系的产生。

在数字媒体艺术沉浸式设计作品《呼应灯森林》(Forest of Resonating Lamps)中,当体验者站在呼应灯旁时,灯会发出亮光的同时还会释放出可形成共振的色彩,并以该盏灯为起点,光会再传播到相邻的两盏灯,依次下去,呼应灯间不断传递着相同色彩,直到所有呼应灯都亮起,于是开端再次回到第一盏灯。

该作品中,当以某一位体验者为起点传播的光和以他人为起点传播的光相遇时,这位体验者可以感知同一空间中他人的存在。所有的灯看似随意地分散在各处,实则可以连成一条线,而且光线轨迹并不是完全按照预设路线展开的,而是随着体验者的动态及相互配合随机形成的。

令人欣喜的是,我国的相关从业者一直在不懈地探索、打造有中国气派、中国特色的数字媒体艺术沉浸式设计作品,致力于将中国传统文化、东方意境美学与高新科技进行有机结合。

本文节选自《中国艺术》2022年第2期

《人人都是“阿凡达”:数字媒体艺术沉浸式设计社会效应研究》

人美融媒体编辑平台

责任编辑:刘磊

扫码关注更多信息

商业合作或投稿

联系电话 010-67517860

邮箱:rm_rmt@163.com

如需转载请联系后台!

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号人美 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。