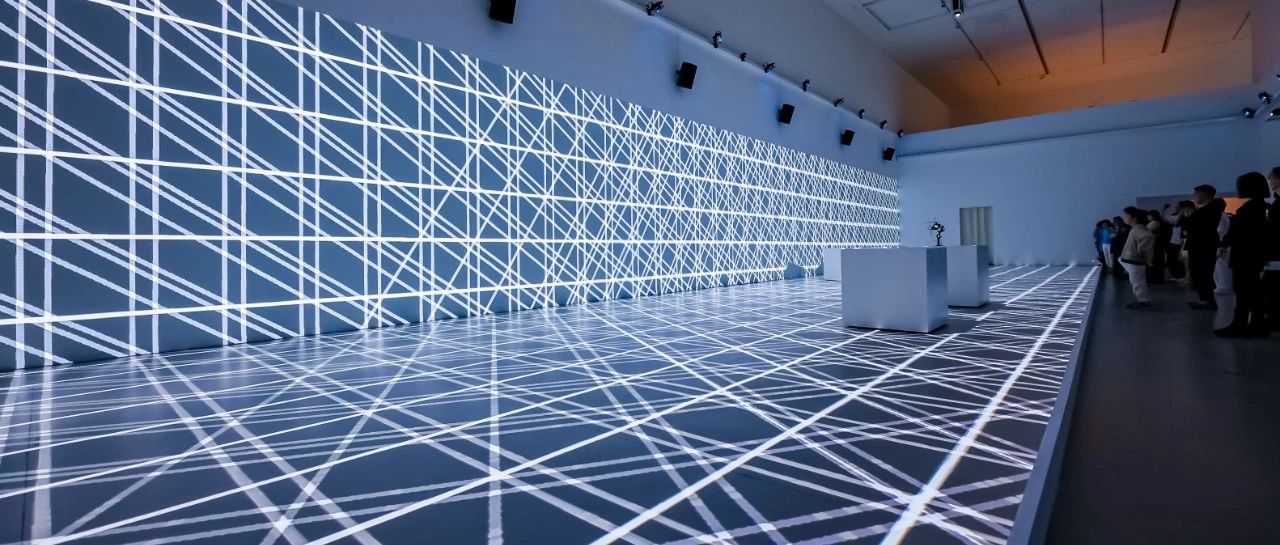

以 色列艺术家娜玛·瑟巴(Naama Tsabar)从小学习钢琴,年少时加入摇滚乐队,直到本科才接受了系统性的艺术训练。正因有着二、三十岁在特拉维夫的酒吧里做调酒师、玩摇滚乐队的经历,瑟巴的作品色调偏暗,以黑色、深紫色和靛蓝色为主,反映出小酒馆和演出后台的幽暗环境——她对被人忽视的物件、即席的创作和日常生活的关注也源自于此:舞台上用来固定电线的反光胶带、走街串巷时穿的鞋履、增添了碳纤维使之变得较为坚挺的毛毡……这些看似毫不起眼的材料都能成为瑟巴的灵感源泉。娜玛·瑟巴作品《矩阵189 某种毁坏的旋律(曲目6)》(Matrix 189 Melodies of Certain Damage (Opus 6), 2022)在沃兹沃思学会美术馆的展览现场。图片:Image courtesy of Wadsworth Athneneum因多年以来的表演和乐队经验,以及在舞台上与观众的互动,瑟巴十分关注“空间”和“建筑”——她在本科的毕业展上,首次将展厅转化成乐器本身。通过用木头筑起一面双层墙,再加上几组简单的琴弦,瑟巴在原本就存在的墙体和新墙之间营造出了能让声音回响的场域。随后,她在纽约哥伦比亚大学艺术学院取得硕士学位,定居布鲁克林,继续她关于声音、雕塑和建筑的探索。她的作品或是完全的静默,或是声声震耳,并用异于常规的方式将物件拆解再重构、把展厅建筑本身与作品相结合,激发出物体、表演者和空间不为人知的潜力。瑟巴有多个延续数年的长期项目,其中较早发起的是“演出浮雕“(Performance Reliefs)系列。她会在乐队谢幕后,用胶带覆盖住舞台上散落的电线,然后再把胶带撕下,转移到布面上。胶带仿佛成了模具,浇铸出了时间。她通过一次性耗材将无人在意的角落公之于众,迫使观者凝视发生在事件之间的缝隙。另一个长期项目则是“某种毁坏的旋律”(Melody of Certain Damage)。在摇滚现场,砸琴的瞬间往往标志着演出高潮——当人声已经不足以宣泄情感时,唯有破坏性的举动才能烘托出舞台上下的兴致高昂。然而,“砸琴”于瑟巴反而是极为私密的行为。她会孤身一人在工作室中,将吉他及其所象征的,以男性为主导的摇滚史一股脑儿地砸向地面,然后记录下每个部件的具体位置,从而能够随时按照地图点位还原现场。在为这些碎片添上新弦后,瑟巴会邀请展览当地的音乐人参与到工作坊中,共同探究这些崭新的发声器。2019年,娜玛·瑟巴在卡斯明画廊的个展“Dedicated”中与音乐人进行了表演,此为现场表演《某种毁坏的旋律》(Melodies of Certain Damage),合作表演者为Rose Blanshei、Rosana Caban、Taja Cheek、Frederique Gnaman及Sarah Strauss。图片:Christopher Stach. Image courtesy of Kasmin Gallery在瑟巴的作品中,吉他不再是人们抱在怀里,通过拨弦、扫弦等动作使之发声的乐器,而是需要演奏者俯下身来、躺在地上才能奏响的器物——也许将它形容为是由器物所构建的场域更为贴切,因为整个空间都好似蜕变成了一件大型乐器。表演者们以散落在各处的零件为核心,被它们所在的位置支配,还必须找到适合它们的触发点才能与之互动。娜玛·瑟巴,《某种毁坏的旋律 #15》(Melody of Certain Damage #15),2022,破损电吉他、琴弦、金属、电缆止动器、螺钉、麦克风,8.3 x 167.6 x 109.2 cm 长久以来,这种对性别、人体与物件之间的权力动力的探索都是瑟巴的创作主题。正值瑟巴在康乃狄克州的沃兹沃思学会(Wadsworth Athneneum)美术馆的MATRIC展厅举办个展,展出了专门为该空间场地创作的“某种毁坏的旋律”,我们与她围绕该作品,聊了聊创作背后的故事。*始建于1842年的沃兹沃思学会是美国历史最悠久的公共美术馆之一,而MATRIC展厅项目则由美国国家艺术基金会(National Endowment for the Arts)支持,专为扶持实验性的先锋当代艺术创立。丹尼尔·布伦(Daniel Buren)、芭芭拉·克鲁格(Babara Kruger)、格哈德·里希特(Gerhard Richter)、格林·利贡(Glenn Ligon)等杰出艺术家的美国首展都曾在此举办。

Artnet新闻

×

娜玛·瑟巴

Naama Tsabar

艺术家娜玛·瑟巴。图片:Image courtesy of Kasmin GalleryQ:因为父辈爱好绘画,你从小耳濡目染,后来也学习过钢琴、玩过乐队。但你是如何与雕塑和建筑结缘的? A:我对雕塑的热爱源于它对我个人身体所产生的影响。不同规模的雕塑会带来完全不一样的体验,并且雕塑往往由不同部分组成。从这些方面来看,它与建筑有许多共通之处。我痴迷于研究身体与物件和空间的关系,所以自然而然地会对雕塑与建筑产生兴趣。况且,建筑在以色列尤为重要,特别是墙体,我们围绕墙的历史性和宗教性展开过很多讨论。A:对我来说,体验感优先于理性分析,随后才是观念。这三者的关系就像是神圣的三位一体,也是我本人希望体验的艺术模式。声音可能与另两种媒材的区别最大,它甚至都不是一种材料,而是在介质中以波的形式传播的能量,并且很难被阻挡在外。声音穿过雕塑和建筑,也穿透你的耳膜和身体。娜玛·瑟巴,《反转 #6》(Inversion #6),2021,木头、琴弦、清漆、颜料、班卓琴调音器、接触式麦克风、电缆端口,243.8 x 141 x 21 cm Q:既然你那么看重体验感,那么你在创作过程中会把观众纳入考量吗?A:说实话,我在创作时会以我个人的身体为基础。有些作品是从外部奏响,有些则需要人站在屏障内对着麦克风发声,所以与我合作的音乐人可能会因为不一样的身高而需要俯下身来,或者踮起脚尖来完成表演。这也回到了人体需要适应建筑或乐器的逻辑,对于观众来说也是如此。Q:这让我想到你在“某种毁坏的旋律”系列中,会把吉他砸毁,然后请表演者根据毁坏瞬间部件散落的位置来与之互动——这也和你一直以来探索的重塑权力和动力相呼应。

A:是的。我会记录下乐器砸碎时的点位,然后在布展时还原当时的情景,所以这里面也有“偶然性”的因素。还原后,我会为它们重新绷上琴弦(钢琴弦、吉他弦等),并邀请展览机构所在之处的当地人来合作演出。无论是演奏者还是观众,都需要适应这些全新的“乐器碎片”,这打破了以往人们对“坐着弹钢琴“或”抱着吉他唱歌“的既定想象。

我一般只与女性或非二元性别者合作,当他们贴在地面上奏响乐器碎片时,站着观摩的观众会如何反应就变得十分有趣了——毕竟如果是常规的演出,表演者总是会在高出一截的台上与观众互动。所以,权力关系其实深深地印刻在建筑空间里。这意味着什么?你如何去颠覆它?作为一名女性表演者,也作为在社会中往往需要妥协的那一方,演出时还需躺在地上被观众居高临下地审视,你会以怎样的心情走进舞台中央?在娜玛·瑟巴于迈阿密巴斯艺术博物馆举办的展览“边缘”(Perimeters)中,一些表演者在进行表演。图片:Photo by Michael Del RiegoA:当表演给人以启迪时,它就是具有精神性的。表演就如那些在旅程中捎你一程的人,我希望我的表演艺术在情感和精神上都能给人带来启发。 我们在表演前所做的准备工作有点像神秘仪式,因为当我们排练时,有时是七个人共同在场,有时是分散在不同的空间——演出者或正对着墙,或面对地板,很有可能都不会看向对方。我觉得也可以把它比作部落:一群人因协力创作的表演而产生连接,不是通过视觉,而是通过调动其他感官来交流。在我们排练和演出的那几天里,我总觉得我是某个部落的一份子。2019年,娜玛·瑟巴在卡斯明画廊的个展中与音乐人进行了表演,此为现场表演《某种毁坏的旋律(曲目4)》(Melodies of Certain Damage (OPUS 4))Q:这个类比很有意思。在表演者探索这些“乐器碎片”时,你会给他们一些提示吗?A:是的,参与者有各自专攻的乐器,例如小提琴、鼓、吉他等,领域也从古典到爵士不一而足。每个人都有自己独特的音乐语言,并对现场的“乐器“有不同的理解。我称这些排练为“工作坊”,取决于作品本身,一般会持续5到7天。前3天是自由探索,然后我会给大家一些练习来与物件互动。例如,两人为一组共同演奏某个部件,或是一人打击出节奏,另一人从其中抽出主旋律。所有练习都关乎律动以及和物件的亲密关系。与此同时,我也会录下正在发生的一切,这样我就能在工作坊过后反复回看,筛选出我希望和大家一起深入讨论的片段——有时它是让我如雷击顶的瞬间,有时则是我从未料到的演奏方式。通过这些紧凑的交谈,我们逐步敲定演出内容。正因如此,我时常强调这些表演完全是合作的结果,哪怕有一个人缺席,最终呈现的效果也会很不一样,所以每个个体都是必不可少的一部分。娜玛·瑟巴在迈阿密巴斯艺术博物馆的展览“边缘”(Perimeters)中的表演现场。图片:Photo by Michael Del RiegoA:我总是因为他们与作品互动时所激发出的更多可能性而兴奋不已。还记得第一次在阿根廷表演“某种毁坏的旋律”时是2018年,正值堕胎合法化法律在经由众议院初步批准后,被参议院否决。当时有很多示威游行和关于这项法律之意义的辩论。我邀请的表演者将他们想要对此表达的想法融入到演出中:堕胎权运动的颜色是绿色,我们就把指甲都涂成了绿色。当我们在地面上击打和演奏这些碎片时,其实也是在抗议。与当地人合作的好处之一就是他们会把第一手的感知带入作品中,反映出当时当下的历史。 Q:你在创作中时常会用到被人忽视的材料,最近有在研究什么新材质吗?A:我目前正在创作与“钱”和浇铸有关的作品。我刚来纽约读艺术院校时随身带着一只零钱包,有点像是应急用的,比如当我的银行账户里只剩下5美元的时候,我就会从这只包里掏出钱去买点鸡蛋之类的生活必须品——这对初来乍到的新人来说非常普遍。我最近从箱底翻出了这只小包,里面竟然还有零钱,于是我就琢磨着用这些钱浇铸出钱袋的样子。除此之外还有节拍器和石头等材料,我总是在不断地拓展我的表达形式。娜玛·瑟巴作品《矩阵189 某种毁坏的旋律(曲目6)》(Matrix 189 Melodies of Certain Damage (Opus 6), 2022)在沃兹沃思学会美术馆的展览现场。图片:Image courtesy of Wadsworth AthneneumQ:你的作品讨论了父权社会、权力的消散和碎片经历等主题,你想象中的乌托邦是什么样的呢? A:应该会是一个人们不再以如此暴力的方式使用权力的世界。不过我对此没有非常具体的概念,但我知道在现在的社会中,有哪些是我想要消除的——人类对待彼此的方式、控制欲和贪婪的心。在当下,实在是很难想象一个乌托邦。我只能寄希望于微小的事物,也许是石块。我这次去新墨西哥公路旅行,看到了印第安保留地的岩层。它们看起来像是在月球上或者火星上才有的景象。这些石块可比人要高大多了,就像雕塑似的,虽然仿佛随时会崩塌,却反过来平衡了这个世界。