- 0

- 0

- 0

分享

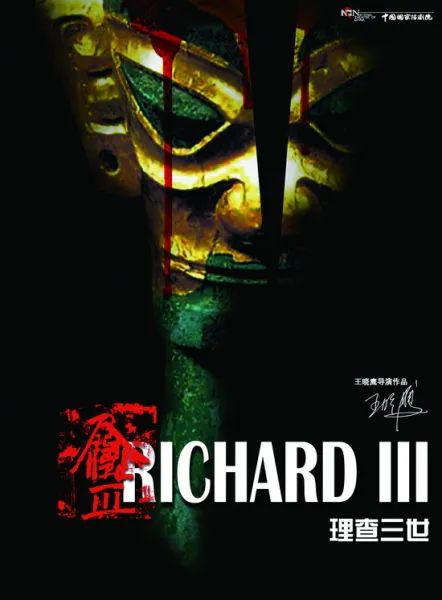

- 谭霈生:“中国演剧学派”在行进——看王晓鹰执导的《理查三世》所感

-

2022-09-06

在原创剧目不尽如人意的环境中,有机会看到一场经典剧目的演出,是很令人振奋的。最近,看了国家话剧院版的《理查三世》,又一次重温了戏剧艺术的独特魅力。莎士比亚的原著,是举世公认的经典,王晓鹰导演一方面坚守忠于原著的原则,一方面又有很多新的创造,在这两方面都获得了成功。更令人感动的是,导演在执导这一经典剧目时,在演剧艺术领域进行了有价值的探索,这条线路的前景,又是我热切期盼着的。

一

《理查三世》作为一部历史剧,是莎士比亚早期的作品。有人把这部剧作称之为“历史悲剧”,严格地说,此剧并不具有真正的“悲剧性”。如果说,《麦克白》主人公的悲剧性,正在于他在弑君篡位行动中发生在灵魂深处的自我搏斗;那么,《理查三世》的主人公所缺失的正是行动主体自我审视、内心矛盾的过程。在原剧的第五幕,决战前主人公从噩梦中醒来时有“认罪”的表示,那只是灵光偶现。总的来说,他的人格是“完整”的,只是被谋取王位的欲望驱使着,既无犹疑,更无动摇,将独一无二的冲动贯彻到底。正因为如此,有人把理查三世(葛罗斯特)这个人物认定为“彻头彻尾的坏蛋”。一般地说,所谓“彻头彻尾的坏蛋”只是18世纪兴起的“情节剧”中的人物,是一种模式化的、千篇一律的、缺失生命活力的人物。这样的人物,写起来容易,演起来简便,但却很难具有感性的丰富性。然而,在莎士比亚笔下,这一人物形象的塑造,却是成功的。泰纳认为,理查三世和《奥塞罗》中的埃古,都是“彻头彻尾的坏蛋”,同时,他又强调指出:“对于这样一个诗人来说,再没有比创造彻头彻尾的坏蛋更容易的事了。他完全掌握了构成他们性格特征的一些无法控制的情欲,他从来没有触及约束情欲的道德律,同样,他又以相同的才能使那些按照舞台惯例用一个模子铸造起来的、无精打采的、千篇一律的人物成为生动的、富有幻想的形象。怎样使一个恶魔看上去像一个有血有肉的人物呢?”[1]莎士比亚凭借对人类的情欲洞察的透彻和性格塑造的能力,完成了这一任务。正是这一形象,为导演的创造留下了难点,也为才力的发挥提供了用武之地。我感到,无论是对忠于原著精神的坚守,还是进行新的创造,主要都集中于此,而且都有喜人的收获。

我只想谈两点。

首先,如果说,莎士比亚在《理查三世》中表现的是人类一种情欲的极致,那么,正像席勒格所说:“他以一种无与伦比的方式从最初的源头描写了情欲的逐渐发展。”[2]在原著中,我们看到的理查三世是一个相貌丑陋,又患有残疾的怪物;无疑,这种外形设计正是为主人公发展到极致的情欲寻找动因,当然也涉及行动原初的动机。在原剧第一幕的开端,爱德华四世已经重登英格兰皇室宝座,血腥的战争已成过去,“杀气腾腾的进军步伐一转而为轻歌妙舞”,然而,战功显赫的御弟葛罗斯特向我们诉说的内心感受却是:“可是我呢,天生我一副畸形陋相,不适于调情弄爱,也无从对着含情的明镜去讨取宠幸……我既被卸除了一切匀称的身段模样,欺人的造物者又骗去了我的仪容,使得我残缺不全,不等我生长成形,便把我抛进这喘息的人间,加上我如此跛跛踬踬,满叫人看不入眼,甚至路旁的狗儿见我停下,也要狂吠几声……我既无法由我的春心奔放,趁着韶光洋溢卖弄风情,就只好打定主意以歹徒自许,专事仇视眼前的闲情逸致了。”听了这段独白,不禁联想到《亨利四世》第三部临近结尾处的一个场面,葛罗斯特凶残地杀死了亨利四世,他握着那把淌血的剑,面对死者的尸体,说出了他的座右铭:“我本来是无情无义、无所忌惮的人”,“老天爷既然把我的身体造得这样丑陋,就请阎王爷索性把我的心思也变得邪恶,那才内外一致。”或许可以这样读解:在原剧中,莎士比亚有意强化这个人物外貌的丑陋、身体的畸形,正是为了给这个放纵情欲的怪物的一系列恶行展示其产生的源头,以此坚守一个创作原则:“一个人所以这样行动,就是因为他是这样的人。”

值得注意的是,王晓鹰导演对这个人物形象,有自己的读解,他认为:“理查三世的人物形象塑造可不必拘泥于莎翁所描述的外部残疾,虽然多年以来这样已成惯例。一个喜欢耍阴谋、弄权术的人,一个对掌握权力、享受权力怀有强烈欲望的人,是不需要任何外部的包括生理上的理由的!从这个出发点理解复杂人性中的丑陋与残忍,理查三世应该被视为一个外部健全而灵魂残疾的人。”不再把人物的丑陋残疾作为“灵魂残疾”的源头,而是为理查三世的无情无义、施行阴谋诡计、血腥杀戮的恶行强化权力欲望的驱动力。为此导演在第一幕的开端部分补进了这样的场面:先是爱德华四世宣告约克家族重掌王权,群臣跪倒在王位下山呼万岁,而葛罗斯特也在其中;之后,他抽身而出,深感世道不公,约克家族获得胜利,重登王位的竟是自己的哥哥,而战功显赫的自己却一无所得,在满朝欢庆胜利、歌舞升平时,自己只能强颜欢笑,还得和众人一起山呼万岁。就在此时,导演又从《麦克白》中借来那三位女巫,它们环绕着主人公兴风作浪,轮番发出预言:未来的护国公!未来的新王!于是,荫蔽在灵魂深处的权力欲,被激发出来,确立下谋取王位的计划。为此,他痛下决心,朝向既定的目标,披荆斩棘,勇往直前。就在这时,一个“王晓鹰版”的理查三世,开始了他血腥的征程。

其二,德国批评家席勒格曾提出这样一个问题:“人们反对莎士比亚的最大理由之一就是认为他表现了使人厌恶的道德败坏来伤害我们的感情,毫不动心地把我们投入苦恼之中,甚至还展示了最不堪入目最令人反感的景象来折磨我们的意识。”他明确指出,这种指责是不公正的,“我们可以从埃古和理查三世身上看到他设法避免给读者造成过分痛苦的巧妙方式。”[3]如果说,上述不公正的指责,针对的对象包括埃古和理查三世这两个人物形象,那么,埃古毕竟不是全剧的主人公,无论如何,奥赛罗与苔丝德蒙纳给我们的悲剧性体验,远远压倒埃古施行阴谋诡计引发的感受。在《理查三世》中,读者(观众)的情感体验主要集中于主人公的行动及其动机。如果说,“使人厌恶的道德败坏”伤害我们的感情,那么,理查三世称得上是“道德败坏”的“典范”;如果说,“展示了最不堪入目最令人反感的景象”,那么,接连不断的阴谋诡计,血腥杀戮的场面,是足以“折磨我们的意识”的。不过,我们在读剧本时,确实可以发现剧作家为了“避免给读者造成过分痛苦”而使用的“巧妙的技巧”。

这里,略举二例。

其一,葛罗斯特把他的三哥克莱伦斯视为登上王位的第一障碍,于是,他搬弄是非,用谎言、毁谤挑拨爱德华四世与克莱伦斯的关系,致使后者被关进伦敦塔。在押送途中,葛罗斯特一再向被害者表示:“这种兄弟阋于墙的奇耻大辱,你真不知道我心头是一种什么滋味呵!”“我一定来救你,不然的话,我就见不得人啦!”话语间充满着“真情”,使受骗者感激涕零。可是,转眼之间,这个阴谋家却找来凶手,实施谋杀计划。在这里,葛罗斯特的行动表现的是无情无义、狡诈诡诈、冷血残忍,如说“道德败坏”,已是无以复加。接下来是凶手甲乙到伦敦塔施行他的指令。这个血腥残杀的过程是明场处理的。为了缓解这个场面本身充盈的恐怖感和血腥气,莎士比亚让两个凶手在行动过程中相互调侃、戏谑,自我嘲讽,为场面的直接感染力、冲击力施加了“间离效果”。

其二,第五幕第三场,在波士委战场上,理查三世迎战兴兵夺取王位的里士满,决战之前,各自在营帐中睡去。此时,被理查三世谋杀的亡灵轮番出现,逐个向理查三世进行控诉、诅咒,又鼓励里士满战胜,登上王位。理查三世从噩梦中惊醒,在恐怖中自认有罪:

我是个罪犯……犯的是伪誓罪,伪誓罪,罪大恶极;谋杀罪,残酷的谋杀罪,罪无可恕;种种罪行,大大小小,拥上公堂来,齐声嚷道:“有罪!有罪!”我只有绝望了。天下无人爱怜我了;我即便死去,也没有一个人会来同情我;当然,我自己都找不出一点值得我自己怜惜的东西,何况旁人呢?……

葛罗斯特毕竟不是麦克白。他的这段“自我认罪”只不过是瞬间的闪念;而且,这段独白与其说是知罪后的“忏悔”,倒不如说是在噩梦惊醒后恐惧心理的释放。而且,从读者(观众)对理查三世形象总体感受而言,这个场面还起到“避免给读者造成过分痛苦”的情感调剂作用。

在观看国家话剧院版的演出时,我的印象是,导演王晓鹰在以上方面对原著精神的理解是到位的。因而,导演的再创造,也正是为了使原著的精神得到充分的舞台体现。

我注意到,导演在处理噩梦的场面时,有意把幽灵们对里士满的支持和请托都删除了,这样,把场面的焦点对准了理查三世对幽灵的控诉、诅咒的反应。

当然,导演的再创造并非仅限于此,更值得重视的是:他在演剧形式上所进行的探索。

二

为了使这一经典剧目的演出具有“中国特色”,王晓鹰导演精心探索的命题之一是:把中国戏曲的某些元素融入传统的戏剧演剧体系。这正是国家话剧院版《理查三世》演出的重要意义。

全剧的演出是由打击乐开始的,在打击乐的特殊节奏中,两位戴着面具的演员分别举着一红一白旗幛出场,象征着玫瑰战争中约克家族战胜兰开斯特家族。紧接着,又是一面旗幛引路,众臣拥簇着新近登基的爱德华四世登场入位,欢庆胜利。这一开场为戏曲元素的融入开通了渠道。通观全剧,无论是由“一桌二椅”式蜕化的舞台场景设计,还是由“龙套”引申出的更自由的场面调度,都可以看出导演探索的方向。当然,针对演剧艺术而言,这些,毕竟还限于外在的形式元素。更值得注意的是,导演把关注的对象直接引向演员的表演艺术。

戏曲表演在长期发展进程中,逐步形成了完整的、严格的程式化体系,这是与戏剧表演的形态相悖的。正因为如此,涉及戏曲表演元素传不传进戏剧表演艺术这类问题,人们的答案大多是否定性的。我特别注意到王晓鹰导演在这一方面进行的实验,可谓是有胆有识,敢于闯入禁区,却又是有节制的。

在演出的某些场次,角色的行当化和动作的程式化给人以突出印象,比如第一幕第二场中的安夫人,第一幕第三、四场中的凶手甲乙,第三幕第一场中的威尔士亲王,第四幕第二、三场中受命杀害威尔士亲王的提瑞尔,等等。从扮相、造型,到形体动作和念白,都可以说是“准程式化”的。我所以在“程式化”前加一个“准”字,原因在于,无论是人物的造型、扮相,还是形体动作与念白,虽然都源出于戏曲中的某些程式,但已经不是那么严格、完整,在造型上只是“点到为止”,形体动作和念白的程式化,也是有限度的。一个重要问题是:本剧的演出形式毕竟是“戏剧”,而不是“戏曲”。部分人物虽被归入某一行当类型,但是,与之交流的同场人物(重要人物)却都是个性化的,如果这些人物的行当类型和程式化动作都严格规定,就难以避免两种表演形态相互抵触、搅扰。这正是导演在实验中格外关注的问题。在第三幕第一场,我们看到导演为此而做的努力。

爱德华四世病逝之后,王后等决定迎接威尔士亲王来都城继承王位,葛罗斯特为了夺权篡位,和勃金汉密谋,要把王位继承人控制在自己手中,决定亲自出门迎接。这样,这位王位继承人的命运就成为观众关注的焦点。为了使这一人物出场时就营造出一种突出的印象,导演向戏曲借力。在这场戏的开端,单独出场的威尔士亲王竟然是“雉尾生”的扮相,在打击乐的伴奏下,他以一套娴熟的“趟马”亮相,呈现的是一个英俊少年的形象,又透露出爽朗、纯真、欢快的神情。可以看到,戏曲表演时的行当造型,以及程式化的动作,在营造某种印象时,是相当迅捷的。之后,葛罗斯特和勃金汉出场,场面又转化为戏剧表演的传统形态,这种转化是比较自然的,在葛罗斯特的诱骗之下,这位纯真、欢快的少年,被“请”进了伦敦塔,走上了不归路。

戏曲元素的融入,并非只是一种纯形式的追求。可以看出,在《理查三世》的演出中,导演在这方面的探索,正是为了更有效地体现原著的精神,使某些重要的场面原有的效果得以强化。或者也可以说,莎士比亚这部早期的历史剧,引发了王晓鹰导演进行这次探索的热情,也提供了更多的可能性。

前面曾经提到,在第一幕第四场中,凶手甲乙受命杀害克莱伦斯的过程,由于是明场呈现的,而被杀害的对象又是单纯的、受骗的无辜者,就使得场面笼罩着残暴、惊惧的氛围。在原著中,莎士比亚借助凶手在行动过程中相互调侃、自我嘲谑的对话,缓解了血腥谋杀原有的气氛。在这次演出中,两个凶手以丑行的造型出现,对话与形体动作中的调侃、嘲谑被强化了,具有更多的喜剧意味。

更值得重视的是第一幕第二场葛罗斯特与安夫人的场面。在我看来,这是整个演出中最具有实验性的部分,也是更具有研究价值的一场戏。

在这场戏中,导演把原著中抬棺具的役使与安夫人、与葛罗斯特的对话,通通删除,只是由安夫人撒掷纸钱,表示对死去的丈夫和父王亨利六世的哀悼。之后,直接展示的是两个主要人物之间的交流。这个场面演出的难点在于:一个哀悼丈夫和父王的女人,死者的尸骨未寒,面对杀死两个亲人的凶手,竟然可以在短短的对话中,消解了血海深仇,接受了凶手的求爱!在两个人的对话、交流的过程中,固然表现出葛罗斯特狡诈欺骗的超凡能力——他凭着花言巧语、颠倒黑白的伎俩,居然可以把血腥的罪行说成是出于善意,将仇恨、厌恶转化为情爱。如果说,巧言令色也可以显示才智,那么,葛罗斯特足可夺冠。可是,安夫人情感骤变的过程中,毕竟需要演员去填补、充实,避免过分突兀,也要化解观众的抵触情绪。为此,导演试图借助戏曲表演形态的特殊影响力,解决这一难题。我们看到,安夫人的形体动作是准程式化的,台词则是采用戏曲中旦角念白的方式,从韵白开始,随着感情的变化,转化为散白,最后又以韵白结束。与之相配合,葛罗斯特的形体动作和对白,也多有夸张。就整场而言,安夫人的形体动作与念白(特别是韵白部分)给人造成一种特殊的感受——她在做戏。这种感觉,就转移了对人物内心变化过程的合理性地审视与挑剔。在这一场中,男女演员的表演是成功的,不仅为戏曲元素的融合提供了一种可能性,对观众的感情反应和感情倾向,也强化了“间离效果”。

三

(原载:王晓鹰,杜宁远.合璧——《理查三世》的中国意象[M].北京:文化艺术出版社,2016.)

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。