近日,贝浩登宣布与Diane de Polignac画廊合作代理艺术家杰拉德·施耐德(Gérard Schneider,1896-1986)的艺术遗产,这已是该画廊今年宣布的第二项艺术家遗产代理——6月底,贝浩登才与安娜-伊娃·伯格曼(Anna·Eva·Bergman,1909-1987)的艺术遗产进行合作。

艺术家杰拉德·施耐德和安娜-伊娃·伯格曼,图片来源:贝浩登除了贝浩登画廊外,泰勒画廊于今年宣布代理艺术家维克多·威宁(Victor Willing,1928-1988)的艺术遗产,卡迈勒·梅隆赫画廊宣布全球代理马里安(Maryan,1927-1977)的艺术遗产,施布特-玛格画廊宣布全球代理卡里·厄普森(Kaari Upson,1972-2021)遗产与艺术家的近期项目,以及霍夫肯画廊代理艺术家米尔顿·艾弗里(Milton Avery,1885-1965)的艺术遗产……代理已故艺术家遗产已成为蓝筹画廊最看重的业务之一。艺术家遗产通常包含着艺术家最优质及最具意义的惜售作品,这些作品的市场售价往往在百万级以上。这对于艺术品经销商而言极具诱惑力,如果能够签下艺术家遗产就意味着可以向市场展示这些极具价值却从未在市场上出现过的作品,以此提升画廊的行业影响力,而若是能够拿下知名艺术家的艺术遗产代理权更是画廊实力的一种展现。同时已故艺术家生前有着一批忠实的粉丝,作为艺术家遗产的代理机构,将有机会接触到这些资深藏家群体,这对画廊而言无疑是一块巨大的蛋糕。毕加索于高古轩伦敦空间展览,2017,图片来源:高古轩唯有死亡才是定局。已故艺术家的市场更具稳定性,不会出现艺术家中途转行、创作水准不稳定等变数。他们或许不是画廊利润最高的艺术家,但这些名字却是画廊能成为行业领军者的重要基石。画廊中有艺术史中非常重要的人物,或是有开创了某一领域先河的艺术家,对塑造画廊的品牌形象和学术定位非常重要,这不仅能够使画廊更容易获取美术馆的合作机会,还能为画廊吸引来优质的藏家客群。正如卓纳画廊高级合伙人克里斯托弗·迪阿美里奥(Christopher D'Amelio)所言,“我们将自身资产的兴趣焦点定在艺术史的一个特殊时刻,即极简主义和观念艺术登上历史舞台的1960年代到1970年代。例如像唐纳德·贾德和丹·弗莱文这样的艺术家塑造了我们今天看待建筑和设计的方式,以至达到理所当然的地步。对这些艺术家进行展览,就是向所有人呈现艺术家极致的创新精神,我们感到他们对于艺术史的贡献达到了最高峰。客户会从这些展览当中学习并获取作品,以此为艺术家建立一个整体强劲的艺术市场。”

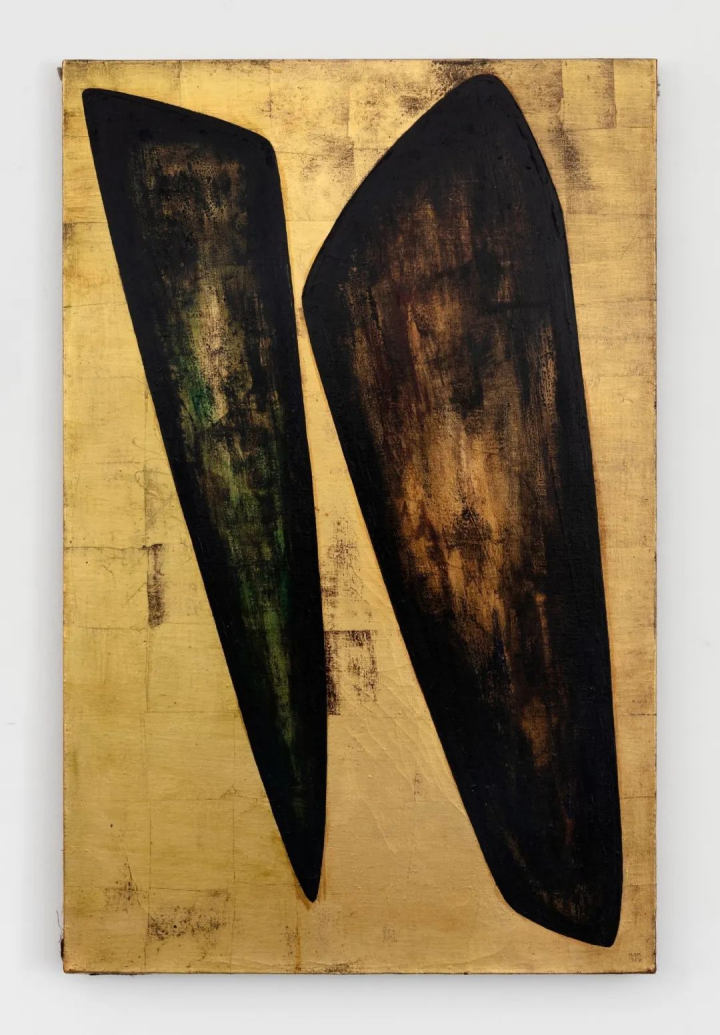

纽约现代艺术美术馆(MoMA)于2020年为唐纳德·贾德举办回顾展,图片来源:MoMA2019年,迪亚艺术基金会与美国国家美术馆合作举办丹·弗莱文作品的首次综合回顾展,图片来源:美国国家美术馆通常来说,人们只会看到已故艺术家为画廊带来的巨大收益,但事实上画廊需要为之付出更高昂的成本,甚至这些遗作的收益未必比代理在世艺术家更可观。为了争取到艺术家的遗产,画廊常常在分成方面做出巨大让步,相对于在世艺术家和画廊之间的四六分成,甚至是三七分成,艺术家都是拿较少的一块利润;而当画廊在抢夺艺术家遗产代理权时,分成往往会出现颠倒的情形,甚至据“天下一叔”给出的数据,画廊只能分到10%至30%的销售收入,并且还需负责艺术家的作品梳理、赞助美术机构的回顾展等增值服务。画廊为了给已故艺术家增加学术高度,在展览赞助和学术研究上的开支绝对不是一笔小数目,一些有实力的画廊甚至特别设立专门的研究机构,负责艺术家的学术梳理与研究。尽管这些内容并不会直接导致买家的购买决策,但它们的存在就像是包装盒——在衡量、比较时,人们总会倾向于选择沉甸甸的、体积庞大又足够精美的那个。2018年,女性先锋艺术家琼·米歇尔(Joan Mitchell,1925-1992)遗产执行者们决定从Cheim & Read画廊转投到卓纳画廊,遗产基金会的首席执行官克里斯塔·布拉奇福德(Christa Blatchford)表示卓纳画廊的“学术高度”是促使他们与卓纳进行合作的最根本原因。米歇尔于美国巴尔的摩艺术博物馆(Baltimore Museum of Art)展览现场,2022,图片来源:卓纳画廊为争取哈同·伯格曼基金会(Hartung-Bergamn Foundation)的信任,艾曼纽·贝浩登(Emmanuel Perrotin)提出在其空间举办一场博物馆级别的展览,并向纽约现代艺术博物馆寻求支持。合作的介绍人、法国学者和策展人马蒂厄·普瓦里耶(Matthieu Poirier)看来,“很少人有他那样的意愿来管理艺术家遗产。”但这样的做法最终使贝浩登画廊顺利签下汉斯·哈同及安娜-伊娃·伯格曼夫妇二人艺术遗产的代理权。汉斯·哈同于巴黎现代艺术博物馆个展现场. 2019. 摄影:Tanguy Beurdeley. © Hans Hartung / ADAGP, Paris, 2019,图片提供:巴黎现代艺术博物馆而卓纳画廊为了夺回弗朗兹·韦斯特(Franz West,1947-2012)的代理权更是蛰伏多年。自高古轩无情挖走韦斯特后,大卫·卓纳(David Zwirner)一直悄悄地在私底下购买韦斯特的作品,同时不断地向非营利性机构交好,以获取帮助。韦斯特去世的两年后,卓纳在纽约举办了一场大型展览,展出的大部分是卓纳这些年各处收集来的韦斯特作品。展览还特别邀请了韦斯特的遗孀塔木纳·西尔比拉泽(Tamuna Sirbiladze,1971-2016)、两个孩子和本尼迪克特·莱德布尔(Benedikt Ledebur),并贴心地安排一家人住在画廊为艺术家精心准备的公寓里,怀念过去的美好时光。2018年,卓纳还在巴黎蓬皮杜艺术中心及伦敦泰特现代美术馆举办了大型回顾展,用两层楼展出韦斯特的作品,并将第三层留给了彼时已过世、同样身为艺术家的西尔比拉泽。韦斯特一家和莱德布尔对此都深受感动,并希望将韦斯特遗作的代理权从高古轩转回卓纳——韦斯特的遗作由基金会所管理,而该基金会的监督人正是高古轩画廊的主管伊兰·温盖特(Ealan Wingate),根据当地的基本法律,子女有权获得父母遗产的50%,因此韦斯特的两个孩子理应享有50%的遗作处置权益。伦敦泰特现代美术馆举办弗朗兹·韦斯特展览,图片来源:伦敦泰特现代美术馆除了明面上的开支,画廊在幕后提供的一系列支持服务都是隐性成本,包括作品维护管理、作品集编定、摄影、仓储、艺术史研究与学术整理,甚至是法律援助、财务规划、住房,以及医疗支持等。对于画廊而言,代理艺术家遗产是一份巨大的责任,也是一份长期的承诺,它的收益未必体现为“金钱”,而是一种雄厚的资源和市场权力的象征。要知道艺术家们在去世前,很少人会为自己的遗产定下一条清晰的路径,比如鉴定其作品的总体框架,又或者作品日后规划的明确指示。这些复杂的问题往往落在遗产继承人身上,无论他们是否擅长。就比如,丹·弗莱文在遗嘱中就完全没有提及他数百件尚未完成的日光灯装置该如何处置,如此专业的问题也只有画廊才能给出妥善的解决方案了。丹·弗莱文于1996年创作的装置《无题》,梅尼尔私人收藏,图片原来:The Menil Collection事实上艺术家逝世后,家属除继承其作品外,因对艺术圈不熟悉且有自己的工作及生活领域,很难对父母辈作品有所推动并有所作为。他们大多会交付给拍卖公司进行拍卖处理,但这样做无法持续推动艺术家的影响力——艺术家所有的出版物、展览和综合性学术研究会因为缺乏管理而停下脚步,同时年轻一代也会因不了解这些已故艺术家和他们的作品,使艺术家逐渐淡出历史的舞台。但若把作品交由国际大画廊管理则会产生完全不同的效应——画廊会在其全球各个画廊空间筹备展览,并通过出版物、国际展览的方式拓展艺术家作品的学术发展,更好地推广艺术家的遗产,由此提升艺术家作品价格。比起拍卖行“清仓式”的作品拍卖,画廊的运作方式能让家属参与并分享艺术家的艺术成就,也更具有意义。大卫·卓纳(右)和图伊曼斯(中),图片来源:artnet优质的画廊会通过他们对市场的深度了解为家属建立合适的流程,并帮助他们维持作品供求关系之间的微妙平衡。卓纳另一位高级合伙人克里斯廷·贝尔(Kristine Bell)表示,遗产代理人需对流入市场的作品数量保持谨慎。贝尔透露,她一般会在库存里长期保留8至10件弗莱文的作品,涵盖了艺术家从1960至1990年代的重要创作。每年,她会向艺术家的儿子史蒂芬(Stephen)索取一次作品,而史蒂芬也会与她确认目标作品是否可售。画廊需以确保艺术家名誉提升为前提,不过度出售艺术家某一部分受欢迎的作品,应花更多时间和精力在发掘目前尚不具有名气的作品和市场开拓上。比如为艺术家那些被低估和被误解的作品举办展览,并在重要美术馆的艺术家回顾展中出借作品,以及出版专业研究人员所撰写的作品画册等。《艺术家遗产:艺术家、执行者和继承人手册》(The Artist' s Estate: A Handbook for Artists, Executors, and Heirs)一书的作者、专利法专家洛莱塔·乌滕伯格(Loretta Würtenberger)认为,一个成功的艺术家遗产在运作上必须有新一代藏家、学者和策展人的参与,因为他们会对作品有新的看法。但要知道,一旦艺术家去世,要保持艺术家遗产的鲜活度其实很难。豪瑟沃斯画廊的总监伊万·沃斯(Iwan Wirth)提出,“艺博会”是可以重新向市场介绍并定位艺术家的机会。贝浩登画廊就在今年首次登上TEFAF纽约展会的重要时刻,隆重推出已故艺术家安娜·伊娃·伯格曼的作品,并分别以25万至50万美元的价格将其出售给两家艺术机构。美术馆、基金会等艺术机构的收藏是扩大艺术家传播面和观众群体最重要的方式,从而巩固其遗产的价值。安娜-伊娃·伯格曼, N°75-1961 Un astre, 1961. 蛋彩、金属箔片、帆布. 92 x 78 cm. 摄影: Claire Dorn. © Anna-Eva Bergman / ADAGP, Paris & ARS, New York 2022. 图片提供:哈同-伯格曼基金会与贝浩登安娜-伊娃·伯格曼, N°14-1954 Schwebenden Formen, 1954. 油彩、金属箔片、帆布. 100 x 65 cm. 摄影: Claire Dorn. © Anna-Eva Bergman / ADAGP, Paris & ARS, New York 2022. 图片提供:哈同-伯格曼基金会与贝浩登随着画廊市场规模的不断扩大,许多大画廊也都开辟了完善的机制,以处理受托管理艺术家遗产时所面临的各种复杂问题。他们很熟悉如何去鼓励新的学术研究,确保博物馆的参与,并使作品流向主要市场,这些做法有利于艺术家遗产本身,与此同时也可以深化与遗产继承人之间的信任,进而获得艺术家的更多作品。随着画廊代理艺术家遗产的案例增多,代理机制的愈发成熟,艺术家对这方面的认知也在不断加深。一些艺术家在在世时就开始积极筹备起自己故世后的艺术资产管理事项。英国抽象画家弗兰克·鲍林(Frank Bowling)就为此准备了几十年,他选择在职业生涯后期加入豪瑟沃斯画廊,并把儿子送去学习艺术家遗产管理的相关知识。再例如吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans)与卓纳出版社(David Zwirner Books)积极合作准备自己的作品分类目录,现在已经包含500幅以上的作品。艺术家丽萨·尤斯卡维奇(Lisa Yuskavage)也建立了个人网站,上面包含了她所有创作的作品及作品之间的关联。弗兰克·鲍林和他的儿子及孙子在画室,图片来源:纽约时报艺术家丽萨·尤斯卡维奇的网站截图,图片来源:yuskavage事实表明,在遗产规划上投入时间,有利于艺术家市场的持续发展,进而提升他们在艺术史上的地位。比如大众所熟知的雕塑《沉思者》的创作者奥古斯特·罗丹(Auguste Rodin,1840-1917),他在生前就明晰了自己的遗产规划——如果有公共机构想购买作品,或者需要为巴黎罗丹博物馆制作新品,罗丹的艺术遗产执行人有权用他留下的模子浇铸雕塑。艺术家作品的再版也是扩展公众认识的一种方式,使艺术家影响力持续发酵。罗丹和他的雕塑,© 罗丹博物馆,照片由Jean de Calan拍摄康斯坦丁·布朗库西(Constantin Brancusi)的作品市场表现就是很好的例子,其身后市场相当活跃——由于布朗库西生前的绝大部分作品由私人或者博物馆收藏,想要购入艺术家的原版作品困难有加。因此,买家对其身后再版的作品仍然热情不减——代理布朗库西艺术遗产的保罗·卡斯明画廊曾在2018年香港巴塞尔的展位上出售艺术家于1924年创作、2017年铸造的《年轻男人的躯体》(Torse de jeune homme),售价为450万美元。除了私人买家,机构也有收藏布朗库西死后的再版作品,包括巴黎现代艺术博物馆、日本志贺现代艺术博物馆,以及德国柏林国立博物馆等。Constantin Brancusi,Torse de jeune homme,Edith 5 of 8, cast by Susse Fondeur, Paris, in 2017,图片来源:artbasel如今的当代艺术家们似乎比以往任何时候都更重视自己的遗产——市场的演进推动行业的前行,与之相关的服务机构相继出现。洛莱塔·乌滕伯格就与合伙人成立了“艺术家资产协会”(Institute for Artists' Estates),旨在为在世艺术家及其继承者们提供各类支持。她说,协会的目标之一就是“要让艺术家们意识到,他们的资产将是他们的最后一件作品。”Loretta Würtenberger和Daniel Tümpel,艺术家遗产研究所。©Rolf Zscharnack