- 0

- 0

- 0

分享

- 曾浩:十一年之后的回归

-

原创 2022-07-30

曾 浩已经十一年没有办个展了。

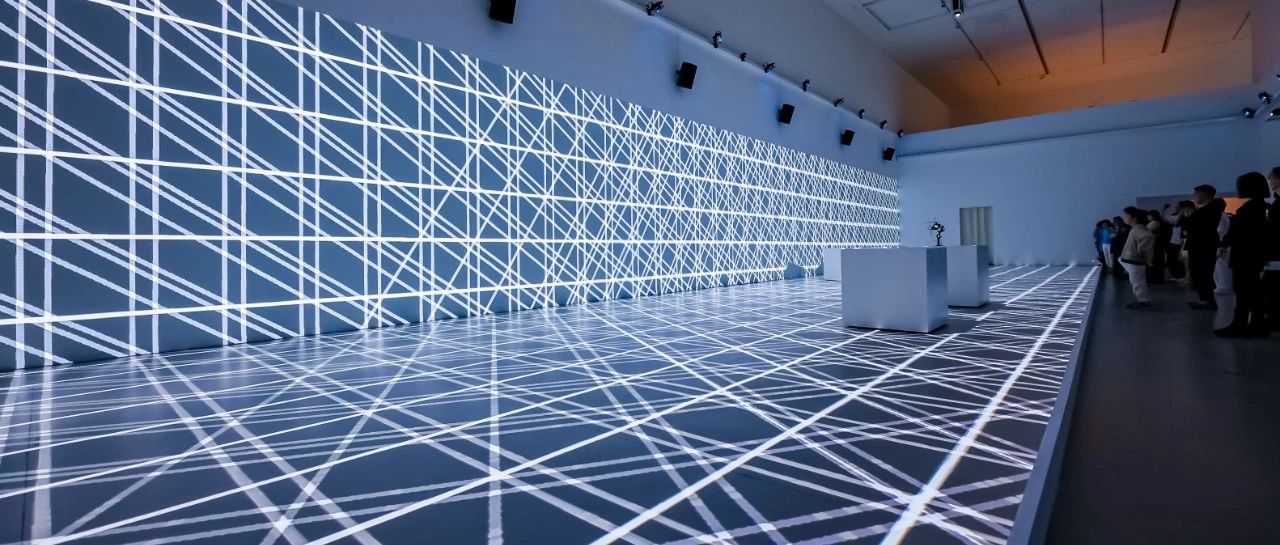

今日,他的最新个展“三棵树,两个杯子,一个人”在ArtDepot艺术仓库北京空间开幕。他说,这次自己还觉得有点久违的紧张。

虽然定性为近作展,实际上这次展出作品涵盖的时间跨度达到十年,最早的一件纸本水彩作品是2012年创作的——在更新迭代速度越来越快,90后、甚至95后艺术家都逐渐上场的年代,这场展览的出现似乎有些“反浪潮”。

绘画 始终是进行时

让我们先把目光拉回十余年前的2008-2010年间。彼时的曾浩风头正劲,一年到头有做不完的展览和一个接一个的活动,与当时行业内关注度很高的其他艺术家别无二致。但在曾浩内心深处,即使作品被热烈讨论、商业表现良好也并不足以抵消诸多本源式的犹疑:“我意识到自己的状态不好。虽然那时候我的‘小人画’挺成功的,但我总觉得如果一直这样下去它会成为魔障,会把我禁锢住——不是不愿卖画,我也挺想的,但作为艺术家,想去改变和突破大概是本能,我还是想寻找更多的可能性。”

于是,曾浩尝试过题材上的变化:“也是那时候我开始画树,最初特别兴奋,觉得自己终于摆脱了那种禁锢,找到了另外一种观察和表达方式。”但很快他又茫然,那种明确知道自己想表达什么的状态大约就持续了两年左右;也尝试过媒介上的变化:那段时间,曾浩开始做装置,希望把自己的创作思维带到新的空间关系中,“但那还是和我的性格不十分匹配,做装置的过程中,我总觉得自己像个包工头——与他人进行持续不断的沟通,会让我觉得很有负担。”最终,他选择暂时把展览停下来,“如果要做展览,作品需要是完整的、好看的,但那时候,我开始逐渐畏惧那种感觉,可能也是内心仍然渴求一种不完整与不可控的状态。总之就是感觉当时的自己有很多问题没想明白,所以需要停顿。”

曾浩说,当初的自己并没有想到,这一停顿便持续了十余年之久。评论家冯博一曾将曾浩的性格形容为“散淡且木讷”,但笔者认为,在这层散淡的外表下,对人生际遇不加遮掩的真实应对和年轻时一些隐隐的叛逆也是曾浩性格中不应忽视的底色,而这也与巫鸿教授所定义的曾浩的“史前史时期”息息相关:曾浩五岁时开始习画,只因化学专业的父亲有个未竟的“画家梦”,在曾浩的童年记忆中,无论是父亲外出写生或在图书馆中阅读,他总会被要求跟着画画。

成长于这样一个特殊时代知识分子家庭中的曾浩对父母的印象是“他们对我的控制特别强烈”,于是在必须要离开昆明乃至云南的信念中,曾浩在1979年考入川美附中,毕业回到云南后又在张晓刚等一众好友的鼓励下报考了中央美院:“当时,晓刚大学毕业分配到昆明歌舞团做美工,我周末经常跑去他那儿玩。有天,我收到以前同学寄来的中央美院招生简章,原本没当成一回事儿,是晓刚劝说我去考试。他说,与其错过之后遗憾,不如去试试,努力了别管能不能考上,总比没试过的后悔更好。”曾浩就在这样“离考试时间还有32天,又有32本补习书,正好一天看一本”的节奏中突击补习文化课,居然以当届第三名的成绩成功考上美院,进入了专攻现代风格的第三工作室。

曾浩性格中的那份不加任何掩饰的真实或许还体现在他极反感“唱高调”,从不刻意强调绘画于他而言有多么重要,反而认为它甚至算不上爱好,“我没太认真想过绘画到底意味着什么。小时候就是在父亲的要求下开始学画的,他说我要有一技之长,所以其实都算不上我自己的选择,和喜不喜欢也没什么关系,只是我就长成这样了,自然地走上了这条路——可以说我不会别的,对其他事情也提不起兴趣。”

唯一的一次认真考虑,是1989年中央美院毕业后曾浩曾有过一个“下海淘金”的机会,但他思索再三还是决定放弃,“那个事儿其实真挺有诱惑力的,但我突然开始有点不舍——想到自己从小学画画,后来又到专业院校里陆陆续续读了八年,前后折腾了那么十多年,我回忆起来,只觉得大多数时间都是在画作业,都没给过自己一个机会,为自己画一张画。我不甘心,想着还是给自己一点时间吧,于是最后决定五年——要是毕业五年内还做不到为自己画画,那就放弃。慢慢地,也就一天天走到了今天。”虽然人们已多年不见其展览,但绘画这件事对于曾浩而言始终是进行时。

十年来的“变与不变”

以近十年的经历来看,曾浩确实可以说一直在践行“为自己画画”的初衷。因为不做展览,所以他拥有了在画面上反复进行推敲的更高自由度,“我不用再去关注画面好不好看、完不完整,只要一个想法闪现就可以马上上手修改,尽情实验。”最初的几年中,他基本没有创作新作品,而是把之前没完成的老画颠覆与推翻,改到“面目全非”成为了那段时间的主要工作方式。

同时,“模糊”是贯穿在曾浩创作中的一个重要尺度。对于题材,他总是说自己没有特别明确的标准,只是淡淡归结为“有感觉/有意思”,以至于黄专在一篇写于上世纪末的文章中曾说曾浩“不是一个严格意义上的‘问题型画家’,他作品中很少有凝重的历史感和明确的问题设置,但矛盾的叙事结构和图像方式与丧失了确然性的时代十分吻合”。某种意义上,这确实可理解为是曾浩因自己的审美趣味而表现出来的刻意模糊,他总是觉得真正能触动人的东西总会带点模糊性,“未必能、也未必需要很精确地表达出来”。

那么,要如何理解艺术家所说的“有感觉/有意思”?观察曾浩的作品不难发现,他习惯把一些日常事物通过观察、提炼和转述呈现出别样的可能性,又由于艺术家有意与宏大叙事和社会学层面的附加意义保持距离,其近年来的创作更凸显出存在主义色彩。以树为例,曾浩表示自己多年来钟情于描绘树木的根源在于它是较为中性、不太限制想象力的物象。因而在本次展览中,包括《三棵蓝色背景的树》(2015)、《树 一号》(2019)和《树 二号》(2019)在内的多件作品存在一定的共通性——在模糊的时空关系中,树木作为仅存的具形物象横亘画面,它们所展现的相比起绘画对象本身,更是其背后画与创作者间的关系,即曾浩所追求的一种“审美无功利性”。

除了一直描绘的各类“物”之外,人的形象在曾浩近十年来的创作中也有所回归。与其在世纪之交时创作的“小人画”不同的是,近年来,曾浩画面中的人物形象在空间中的主体位置更为突出——回溯曾浩90年代上半期的创作不难发现,彼时,人物也曾经占据过画面主体位置,但不应把近作中这个特征的再度出现归结为简单的复萌,因为实质已发生根本性变化:那时候,曾浩画面中的人物形象还留有较鲜明的时代印记与符号化特征(正如巫鸿教授所说,曾浩在那一时期的风格与“玩世现实主义”之间有着醒目的平行关系,也无怪乎艺术家一直觉得自己“画人挺失败的,因为人物太容易给观者这样那样的想象,想完全摆脱社会加在这些人物形象上的描述又很难”);而在近年来的作品中,曾浩笔下的人物逐渐脱离社会学层面的身份特征,艺术家通过更平面化的技术处理方式和创作者主体情绪更多的投射,为画面倾注了更细腻微妙、更私人化的情绪。作品本身成为曾浩所记录的一部“开放式的生活艺术史”。

值得注意的是,本次展览中也有创作于今年的作品:在一眼就将观众视线往画面里黑色团块处吸引而去的《竹子》中,曾浩似乎进一步把关注日常生活的视角半径缩小,展现出一种带有“坏画”(bad painting)趣味的、更具当代审美颠覆性的视觉风格。在工作室中,笔者询问其最新创作,艺术家指向一件画着核酸检测点常见的红色伸缩隔离带的作品——由此,虽然艺术家对于生活的关注并不刻意关切任何时代意义,却因真实生活在这个时代而被赋予了意义。

曾浩觉得,自己始终不是一个很有社会性的人。他评价自己“不喜欢大型社交,长期以来只是一直画画,连叫朋友来工作室看作品都很少”,此次展览也是ArtDepot艺术仓库创始人赵倩颖自2016年起就开始向他坚持不懈约展的结果。对于多年来关注这位艺术家的人们来说,这场新展览或许是与他再次形成交流的新机会,人们也能从作品中看到那个似乎变化了、却又一如往昔的他。

文丨Yutong Yu

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。