- 0

- 0

- 0

分享

- btr对话李然:在对历史叙事的重新审视中,如何描述和再现自身处境?

-

原创 2022-07-30

关于本文作者:btr,生活在上海的作家、译者和艺术评论人。出版有《迷你》《意思意思》《上海胶囊》等。译有保罗·奥斯特《孤独及其所创造的》《冬日笔记》、阿巴斯·基阿鲁斯达米《樱桃的滋味:阿巴斯谈电影》等。微信公众账号“意思意思”(ID:petite_mort)创办人

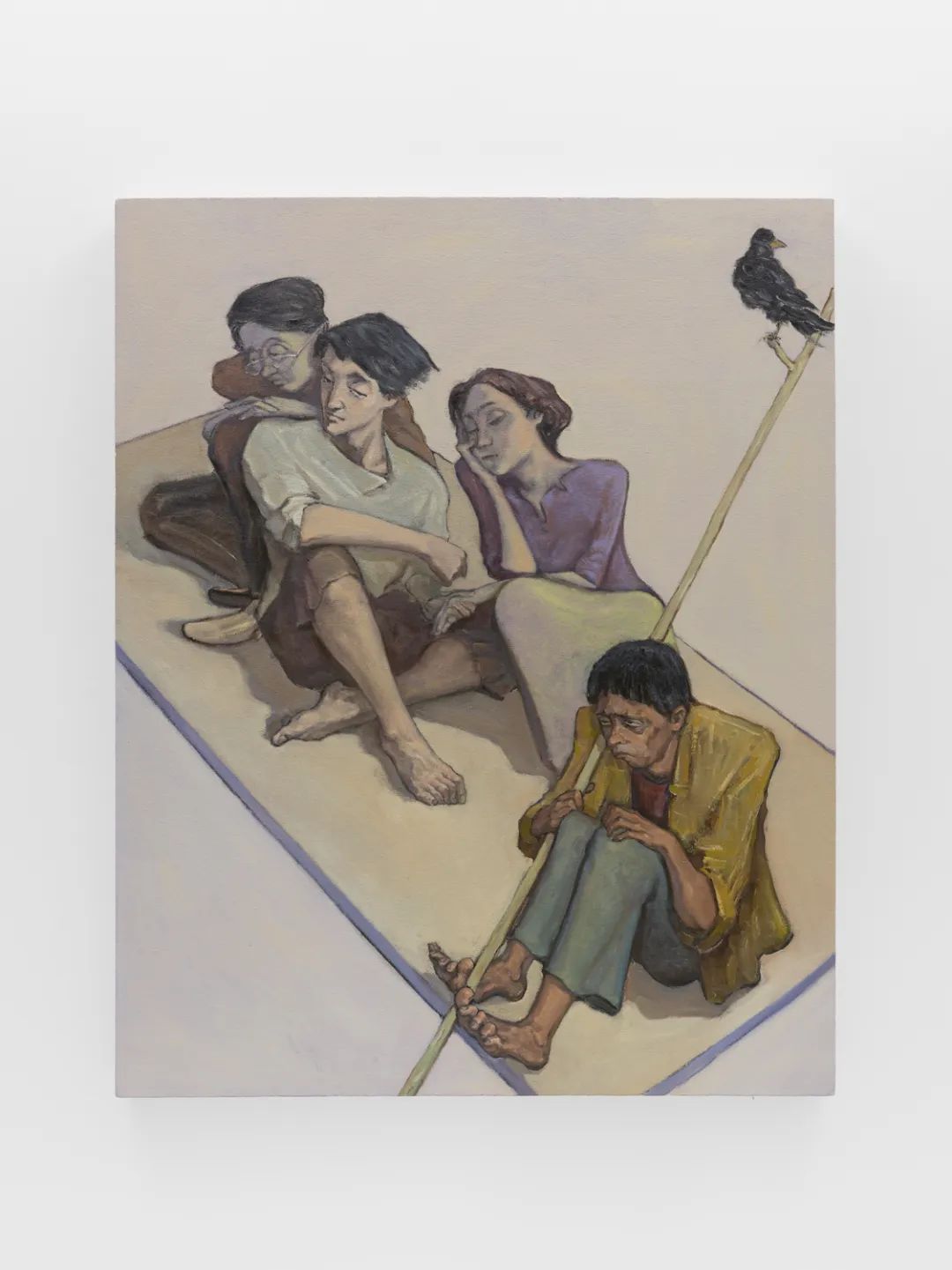

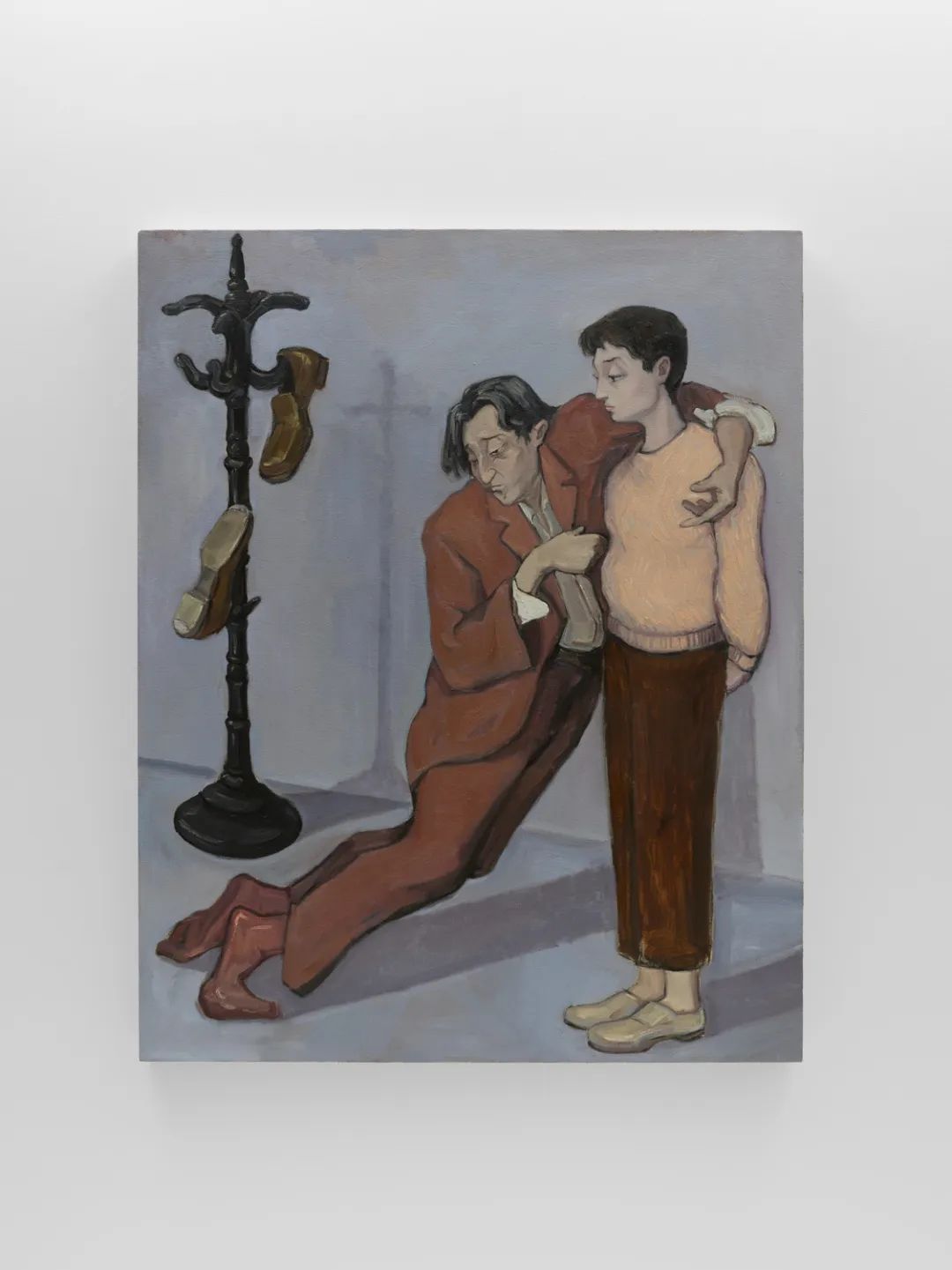

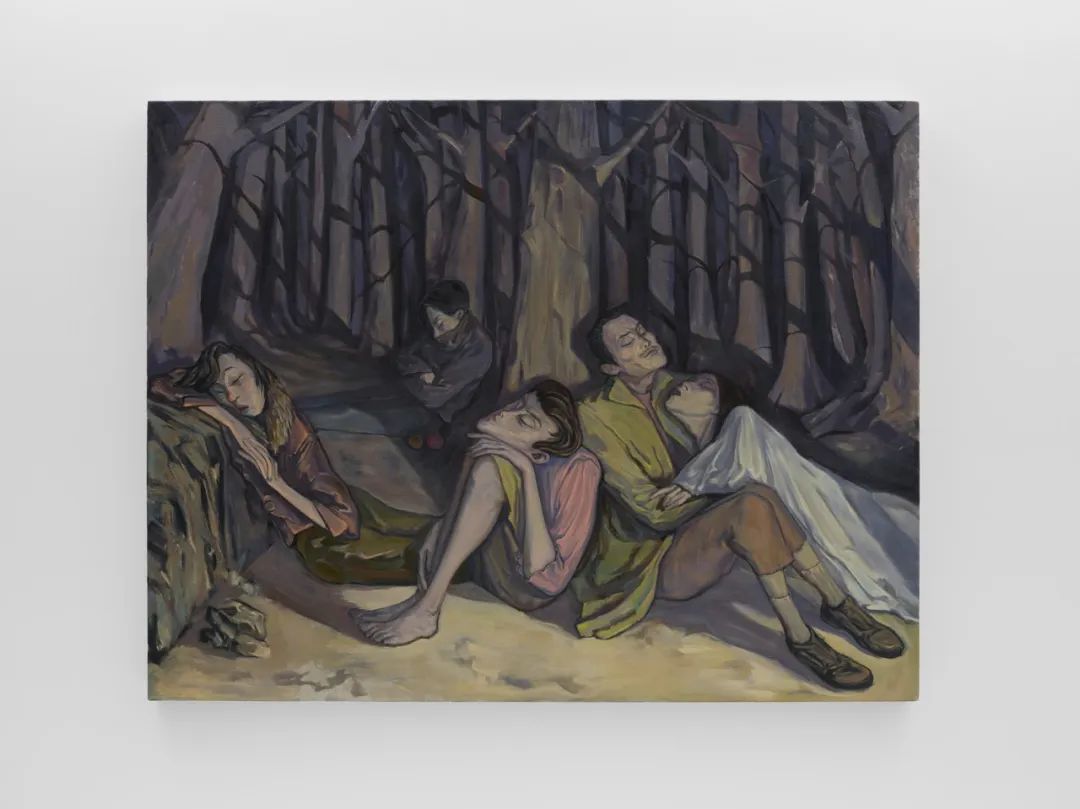

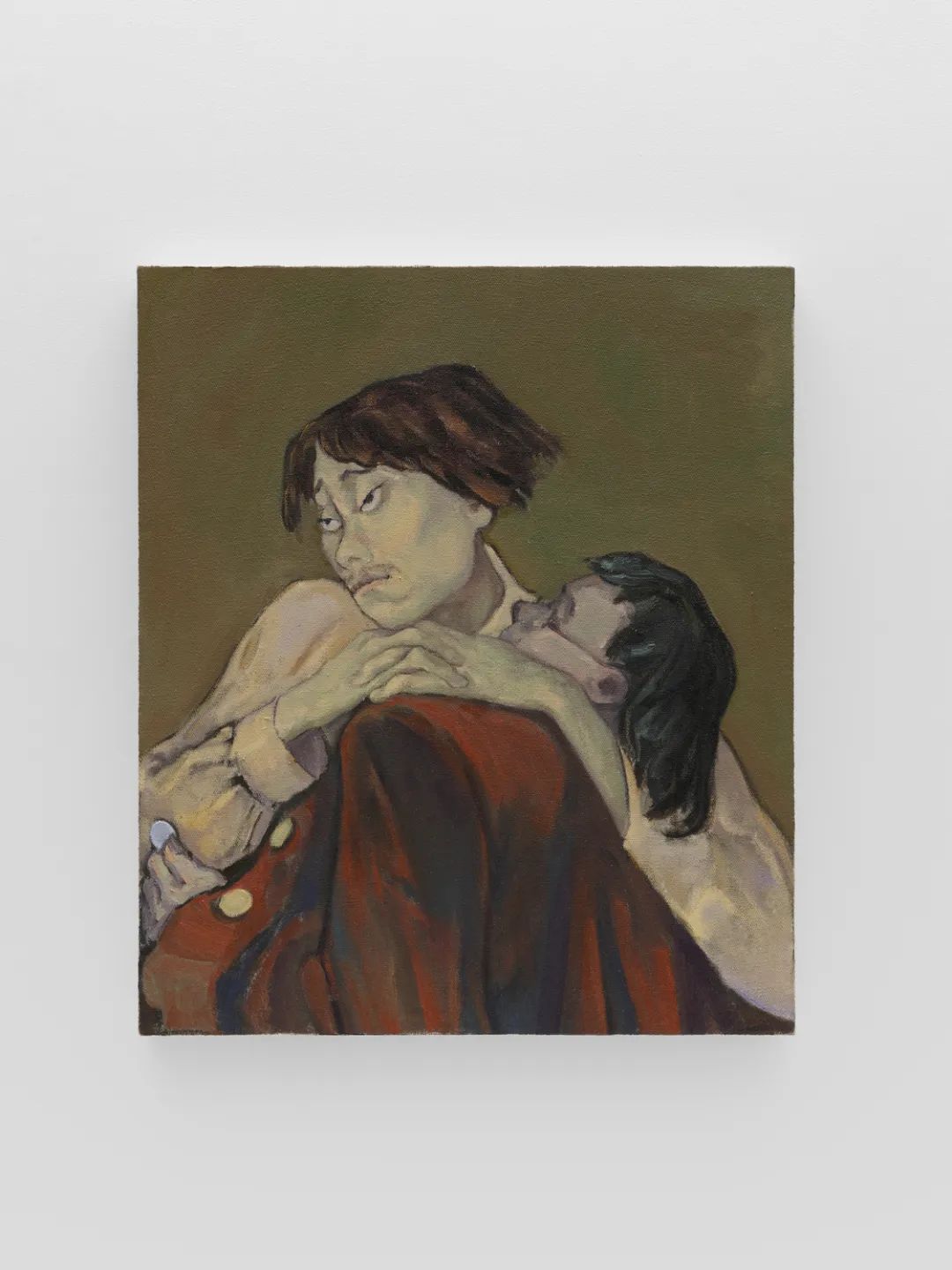

《寂静之外》是李然在里森画廊纽约空间的首次个展,呈现六幅绘画作品及一件双频录像。在这系列近期最新创作的绘画作品中,李然采用舞台剧式的封闭背景及类似现代主义时期讽刺漫画的场景结构,意味深长地描绘了“小知识分子”的形象。在《寂静》(2022)中,人物在茫茫不可测的密林前相依而睡;在《孤儿的斗争》(2021)里,他们又如同某种命运共同体,共处一筏,漂流在一片空无之上;《重返十字街头》(2022)则凸显“搀扶”这一动作,来象征人与人之间的连接。

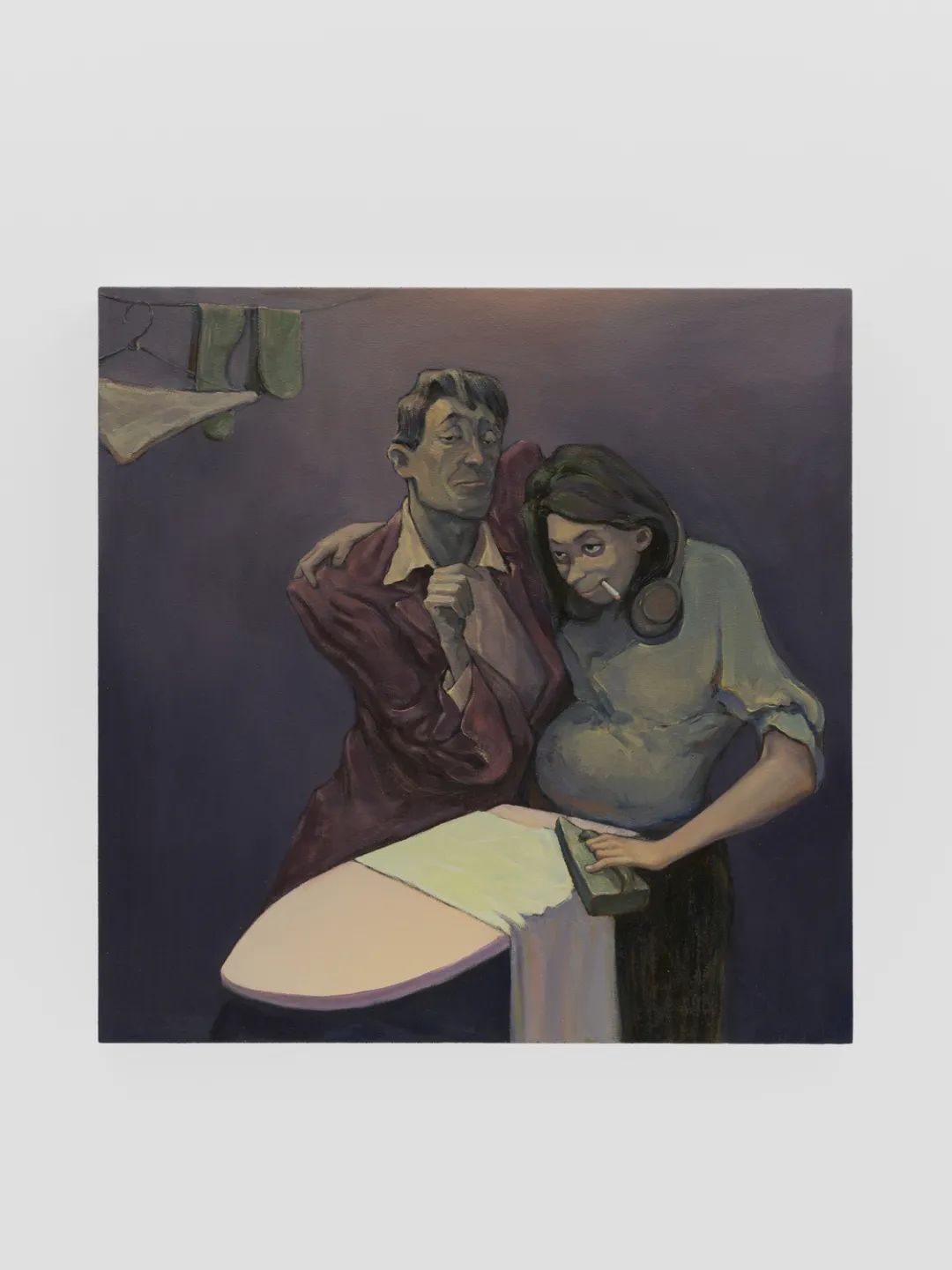

类似的“相处”主题在颇具上海弄堂感的《内裤与袜子》(2021)中得到呼应,老爷叔与中年女子像在近乎不可能的关系里找寻慰藉。《我的鞋呢?》(2020)是这一系列作品中最具漫画色彩的一幅,扭曲的皮鞋成为醉酒男子的提喻。双频录像《摇身一变》(2017-2019)分为“对着镜子思考”、“狐狸与棕熊,秃鹰与鳄鱼”及“除不灭的幻觉,你到底是谁?”三个章节,从1958年苏联专家瓦·瓦·捷列夫佐夫(V. V. Terevtzov)在上海戏剧学院的化妆研修班切入,从别样的角度探讨艺术史及艺术与政治之间的微妙关联。

“近身”与“回程”,或许是理解李然的两个关键词。在李然看来,已然在经验之中、已经被储备、感同身受、迎面而来的“近身”的事物,往往具有强大的驱动力。至于“回程”,李然认为,从艺术行业的环境来看,最近二十年来,尤其是海外归来的艺术家,打开了很多广阔的路径,比如人工智能、大数据、细胞等各种跨学科的角度,不再局限于传统的音乐和电影;而搭了“题材”这趟车,出去时会很有快感,但看过一圈之后,还是要回到创作及艺术本身的问题上来。

我们对身处上海工作室的李然进行了视频采访。视频连线开始后不久,李然便将用于连线的手机固定在低处,单手撑头似乎是他思考的标准姿势。我猜想从侧面看,应该很像罗丹的雕塑。

Artnet新闻

×

李然

Q:“小知识分子”的形象贯穿了你在里森画廊纽约空间的个展《寂静之外》(Beyond Silence)。你如何看待“小知识分子”?

A:小知识分子首先有一种国家叙述视角下的定义,新中国成立后的阶级划分里,是工农兵领导,并联合小知识分子等等阶层。从个人层面看,我父母是比较典型的成长在七八十年代的小知识分子,他们都是学校老师,所以我在小知识分子家庭中成长。

我觉得人文主义或人文关怀一直没有偏离整个知识分子的话语系统。它有几个面向,有些是朝外的,比如劳苦大众、人民群众等;它也是一种自我观看,即周遭和自身的处境。在七八十年代的时候,它明显有教育程度的问题,但在今天,它只是一种暗指,没有明确划分小知识分子或知识分子,而是有象征意义,这种象征来自过去。

Q:你曾提及王西彦的小说《神的失落》给了你灵感。那是抗战时期动荡年代里小知识分子的故事。你如何看待那个时期与现时的关联性?

A:我其实不止一次把三十年代与今天进行勾连。这本小说是策展人申舶良推荐给我的。我觉得这本书里始终萦绕着这样一个语境,即知识分子与生活之间、内心与环境之间的冲突和角力。我的创作常常围绕三四十年代、也会跳到八十年代。三十年代的语境比较混杂,我会去看鸳鸯蝴蝶派或时代出版的世俗文学和漫画。那个时期所谓的左翼和右翼是交织在一起的,大家都觉得自己很激进,是新派的。今天我觉得很多的共处比较断裂,大家坐在一起之间讨论时各执一词,各有各的方向。

Q:《寂静之外》个展中的油画大多采用纯色背景,肖像似乎处于“空的空间”里。这是出于怎样的考虑?

A:其实我在做影像时也有这种习惯。我特别喜欢在影棚里拍,特别不爱拍外景或到一个更真实的场景中去拍。这种工作状态很舒服,没有太多干扰,可以聚焦于人的戏剧化的描述,更像在舞台上做的记录。

在绘画中,这个叫做“封闭背景”,古典绘画经常运用这种比较空的、或只是一块布的背景,它把人和“真实”割裂开。最近几年,我在画肖像画时,会更加把以前学院里那种写实主义的东西运用在里面,把相当于档案的一种记忆置放在舞台上。当然,舞台美术或戏剧化的东西在绘画上也有延续,包括使用服装、道具啊,与拍片时的形式语言类似。我拍《地理之外》(2012)时,策展人在疑问是否有必要跑去拍外景,我说要不就在影棚拍吧,因为作品本身也涉及到电视的语言,用一些蓝屏或绿屏的棚来拍。这样“人”成了非常吸引目光的主体,包括眼神、动作,所有的一切,我画画时也有这种意识在。

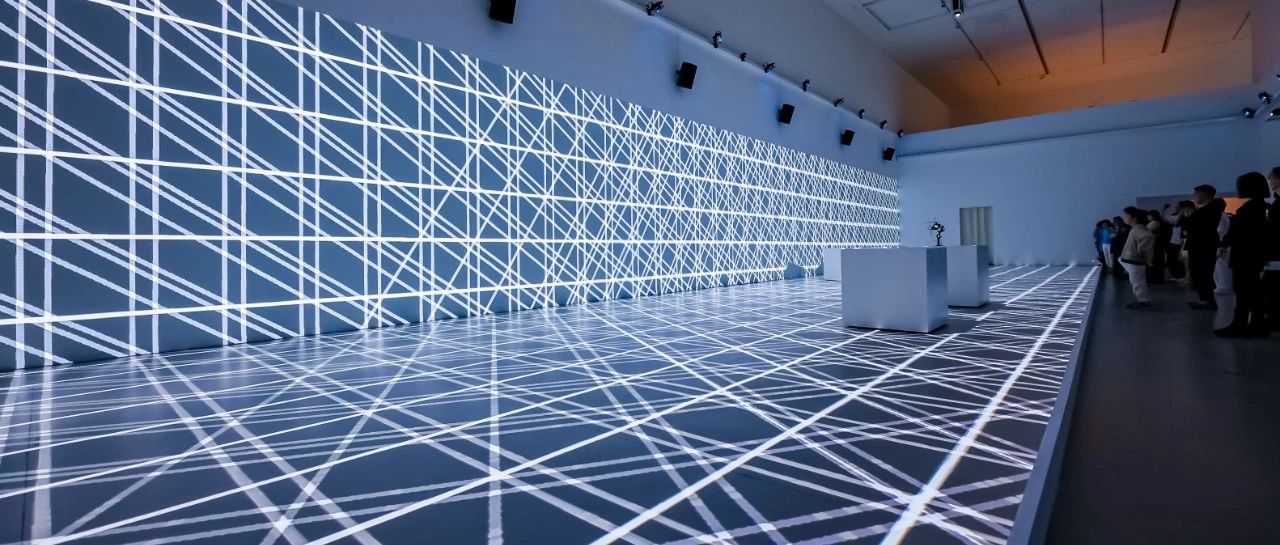

李然个展「寂静之外」展览现场,里森画廊,纽约,2022年6月29日至8月6日

图片:© 李然,图片来自里森画廊,由 Mark Waldhauser 拍摄

Q:说到画作中的脸,《内裤与袜子》的背景感觉很上海,但爷叔的脸好像有一种西方的感觉,这产生了一种冲突感,为何要这样处理人物的脸?

A:虽然所有的具象写实绘画来自于写生,但我几乎不会直接进行写生,那(种方式)就会涉及到一个“抽象”的问题,这也和漫画家和早期文艺复兴画家的工作方式有点类似,即通过记忆(memory)来创作。记忆会让绘画形成某种“抽象”的部分,它不是那么具体地呈现客观的样子。

在《摇身一变》里,最早也谈到敌我想象和脸谱化。苏联的化妆体系五十年代在上海或北影传授时,你会更强烈的发现,这种写实主义实际上是非常主观,带有明显的意识形态色彩和正恶观,还有对特定人物形象的塑造等等,你会发现其中“现实性”存在着某些尺度,有十分主观的处理和对肖像的特定理解。

我的很多工作,比如说利用译制片配音,电影台词在转化过程中,这个转译的状态并不完满,而带有很多想象和异化。我一直在看三十年代的那批人的油画,会注意看他们对肖像的理解。有时他们画得会很过,会故意去强调棕黄色的肤色或东方人的特点,这里面也是有他们当时的描述焦虑的;所以,回到我在处理肖像时,也会面对主观的想象,现实的投射、甚至是效仿和对过去的再编辑……

Q:能否具体谈谈《内裤与袜子》创作的缘起?画中女子是怀孕了吗?

A:内裤和袜子很容易联想在一起,比如在优衣库的类别都是内衣,属于贴身、不可退换的。这两个贴身的东西在日常生活中会觉得不应该搅在一起,应该去区分;但它们又必须得在一起。这张画也从侧面在说明关于相处的概念。

你提到的这些画面元素,我觉得有时我也挺跟着感觉走的。当时我不想画右边的人物有胸,又觉得这个曲线需要“支楞”过来,就把这个肚皮画的很大。肚皮它比较漫画,也有一些象征,但我可能往没有那个方向解读。

(那张画也有点好笑,有种幽默感。)刚到上海时,别人会跟我说“爷叔”和“老克勒”之间的差异,就像画中左边中老年人的那种脸,会激起我很多脸谱化的想象。我可能会想到严顺开,或金宇澄的小说,小说里有些人物按照今天的年龄就是爷叔了,但你也会想象九十年代他跟女子在咖啡厅幽会时,那张脸是什么样的?诸如此类抽象的思维,会运用在绘画中。

当然也有比较具体的,比如在收集的档案中,特别是舞台话剧的定妆照、影视剧照、照片文献,你去看的时候,你会觉得人物的神情和对自己脸部特征的描述有一种特定的关系,这个关系常常吸引我,有时候也会储存在记忆里。

李然个展「寂静之外」展览现场,里森画廊,纽约,2022年6月29日至8月6日

图片:© 李然,图片来自里森画廊,由 Mark Waldhauser 拍摄

Q:本次展览中绘画中人物的动作多数都是由你自己构想的。但在《重返十字街头》中,你为何选用了电影中的一个经典场景来画?

A:沈西苓(《十字街头》的导演)是三四十年代左翼电影的代表,电影中有对未来的一种投射,把新一代青年的状态和对未来的期许投射在影像里。从绘画形式上,我没有太具体区分直接或间接的使用。

我之前也画过一个沈西苓电影中的桥段,赵丹演的主角,他的好朋友小徐,一个多愁善感、痛苦得不得了的小知识分子准备跳河,然后他就说,“别担心,不是还有翻译的事可做吗?翻译怎么就不算工作,翻译也是一个工作。”这段台词非常具有中国现代性的历史特点,一直到今天,我身边还有很多同行朋友靠翻译为生。去年有一次我在讲座里用“永远的翻译”来谈近阶段的工作,包括在译制片里我们附带很多的想象,很多的转译,以及我们如何理解自身的“现代性”问题,也有渴望转变的期许在里面。

所以《重返十字街头》其实从另一个角度在说,我们怎样重返在一起?而这个在一起,它已经不再是过去那种向前、向上的,而是迂回的,像很多孤僻症又被拉拢在一起的那种感觉。当时,他们会管这一代青年叫“天使”;到今天呢,我们有时会用“孤儿”或“流浪儿”那个词来指涉意识形态的飘忽,以及在多层断裂的语境下穿梭的人。特别是画中手挽着手的一个动作,它有很多意图,你会有点诧异为什么会这样?它的这种象征性还是很强的。

Q:我们来谈谈幽默和隐喻。在你的作品里常常能感觉到一种不动声色的幽默,比如《摇身一变》里的话外音,就有一种译制片式的稍显过火的效果。而《我的鞋呢?》这张画似特别像漫画,特别有意思。你很喜欢三十年代的漫画吗?

A:对,不仅是我,很多艺术家都提到中国早期漫画的影响。但我更关注的,其实是知识分子在那个时代的处境。这些漫画家,比如丁聪、丁悚、鲁少飞、张光宇、丰子恺,这部分资料我一直在看,但一直没有把它作为创作很直接地表达,因为内容太庞大,要花一段时间去想。比如米谷,在四十年代可能受文艺座谈会的影响,在他个人画集的序中做了自我批评,他觉得自己还不够左,还有自由派的影响,希望同志们能够监督提醒他。其实很有意思,你会发现在四十年代。像“礼拜六的客厅”这帮人,他们是交织在一起玩的。自由派和诸多派别,那个时候是不分那么清楚的,我有一张画就叫《都觉得自己是左派》(2021)。

《我的鞋呢?》这张画源于我记忆中的场景。小时候,我的一个叔叔常来我家做客,喝醉了才走。八九十年代时,他是文艺青年,有朝气但有很多沮丧,常会跟我爸深聊到很晚,也会在我们家蹭饭。旁边站得很直、你觉得像衣架那人,是把我老婆的形象漫画化放上去的。后面的衣架也是我小时候家里的衣架。这种简化的舞台式布景常常吸引我。

Q:那你喜欢默片吗?当时因为没有声音,演员的动作和表演啊都会更夸张一点。

A:我记得刚开始做影像时,觉得默片特别容易,因为我也拍过有台词的,台词好难。拍默片对演员要求是另外一种。准确地说,我对人文戏的表演与自然主义表演的过渡阶段特别感兴趣。

Q:2022年创作的《寂静》这张画与疫情有关吗?

A:《寂静》其实是在今年疫情之前画的。我觉得这个寂静也不是疫情以后才有的。但疫情后,我画了另外一张,画了一排晾衣架散落在那里,一排晾的衣服。对于疫情,你没有什么办法去……就只能待着。但它连带出很多有意思的朋友之间的对话。有些朋友就会谈到,比如,润或者你还在这里啊等等。三十年代巴金的文本里也有这样的画面。离开这个地方,离开这个家。

Q:展览中的双频录像《摇身一变》首先让我想到小人书,使用照片的段落又令人想起克里斯·马凯(Chris Marker)的《堤》。你喜欢小人书吗?如何看待照片的叙事性之间的关系?

A:我2017年的一个作品(《客旅生活》)其实更像Chris Marker,当时觉得文献的再叙述挺有意思。小人书的话,小时侯可能都看吧,片中有一段美国水手他们自己在看自己的桥段。这个片子我是从2016年底开始做的,先拍了后面一段和混血演员的部分,文献的部分是之后重新整理出来的。

这个片子最初是平丘克奖(乌克兰平丘克艺术中心主办的“未来世代奖”)的一个委任,做的时候只有一两个月的时间。后来这个作品一直处于没做完的状态。就先去做了别的,像后来的《客旅生活》,跟舶良做《寒夜》时做的《拔摩岛的夜》。那个时候知道有大量的资料缺失,所以开始收集各种资料和文献,也算小小的考察,从舞台话剧、表演到化妆,因为化妆属于舞台美术的部分。

Q:谈到档案的重要性,起初我以为你是先看了档案,才有了作品?现在发现有些作品还是需要档案了,再去淘。能不能谈谈你收集档案与创作作品的关系?

A:对,有些时候是先有一些档案,有些时候是你已经开始做了,但发现资料不全。我记得《摇身一变》开篇,我突然觉得关于镜子的描述应该有一种图像能够去转译,然后找到一个图像,觉得说我可以把它再解释。当然有时也先有文献,然后去想怎么去跟我正在想的事儿发生一种关系。

Q:谈到“对着镜子思考”多多少少有点像描述自己的工作方法?是否也指历史档案作为镜像?

A:镜子其实是关于自我意识的。我记得我上一个展览的标题叫做《你是谁?》。它是在问观众,也是在问自己。在这个提问里面,我没有把历史镜像投射的太多,我最早做《圣维克多尔山》(2012)时,运用镜像(reflection)这种概念,表演和录像正反打。但在这个作品里,镜像特指纯粹的自我。这是我在工作时一直会有的一种“问题感”,就是对自身主体性的询问,当然这也是一种所谓的人文主义传统吧。

Q:那化妆作为舞台美术,为什么会吸引你?

A:我看到瓦·瓦·捷列夫佐夫教授的讲义里,每个章节对造型的叙述,与我们在学校里学的苏派写实方法很接近,比如对结构、骨骼和真实的塑造,对光影的表达,以及与光影如何相处。

你会发现舞台美术设计它也是从幻觉主义到假定性,其实有点像美术圈说的“抽象的表达”,它有语言的延伸和变异在里面。你会发现艺术史和舞台美术设计有一种同构性。所以谈这些东西时,我没有偏离过艺术内部的问题,希望尽可能的面对艺术史和艺术学科本身的建构问题。

Q:这次在里森画廊纽约空间里做的这个展览,是你自己策展的吗?如何看待展览中绘画和录像之间的关系?

A:因为上海疫情,纽约的这次展览我没有亲自去布展,只是提供了大致的框架。画廊的工作人员,包括里森的Alex(Alex Logsdail,里森画廊首席执行官),提供了很多意见。那个空间并不大,所以这个展览尽量用一种轻快的方式呈现。

至于影像和绘画的关系,还是取决于观众怎么去看。比如说,有时候我自己觉得影像是展厅里主要的作品,但在很多观众眼里,反而是次要的,他们不喜欢被固定在椅子上听你灌输,而是更喜欢自由地通过图像经验去分析,去感受。所以这次展览里,没有哪种媒介更重要或更中心。

我是一个在不同媒介中工作的人。以前大家会觉得我是影像艺术家,更早时是表演艺术家,中国艺术行业常用媒介去定义一个艺术家的工作方向,但我觉得媒介只是途径,它不是工作的内核。

Q:对。但我总觉得每一个阶段你还是会有偏向。比如最近好像又画画比较多,这当中肯定是有什么东西在吸引、刺激你。绘画是不是比做录像更爽?

A:这么问的话,我觉得会有一点。但我觉得这跟每个人的经验有关,因为你从小学习这个东西,它里面所有的东西都能贯彻到你的日常,你可以一个人呆着。做影像也可以一个人呆着,比如筹备和剪辑的时候,但不会像绘画这么快。绘画你只要动手了,效果会很快传递、回馈给你,这种日常的快感是非常直接的。影像是Time base的,基于时间的写作,可以很好地梳理和自我总结;绘画更基于空间的表达,训练的是你的身体。现在基本上我把最充分、最好的日光留给画室,把夜里留给寂静、阅读和思考。

我的绘画不是非常观念的绘画,不是别人画也可以,而是要回到很传统的工具上,享受一笔一画的绘画性。像两条腿一样,身体和大脑双向地交织在一起。但你在画室里待久了,嘴巴会变笨,不太会文本性的思考。做影像的时候就会废话特别多,脑子里整天想找人去聊、交流。

Q:最后请谈谈未来的创作计划。你最近在做些什么?或者你平时是怎样计划你的创作呢?

A:我基本还是一天的事情一天做。我一直有一个关注的方向。在这个方向隔三岔五地就会碰到资料去看。你刚才也提到过关于幽默,在我创作里一直有一个纠结的问题,直到前几年我才把这个心结完全打开,因为始终会碰到这个问题:什么是搞笑,什么是幽默,什么是滑稽?其实幽默是很现代的,它本身就是一个音译词。鲁迅用“油”,或者上海也用“滑稽”来形容,但其实幽默和滑稽本身也有很大的差别。所以这个方向很有意思,可以继续在这个上面工作,包括我们提到的讽刺画,它本身不是一个简单的形式语言的问题,更多的还是关于知识分子怎样去描述和再现自身的处境。这些大致就是我这几年一直会关注的方向。

文丨btr

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。