- 0

- 0

- 0

分享

- 季仲夏:媒介视域下的剧场转向与呈现

-

2022-07-26

本文转自:戏剧艺术

内容摘要:

电影媒介引发了剧场的影像转向,与身体知觉紧密关联的现场性作为媒介时代的剧场最具有争议的话题之一,在很大程度上已经被媒介所改变。数字技术引发了剧场的数字化转向,以身体和空间为核心的剧场艺术与数字媒介之间的关系构成了当代剧场最值得探索的趋势之一。从电影到虚拟现实的媒介发展过程也是剧场从内化媒介走向自身媒介化的过程。20世纪至今,舞台设计在数字交互投影等技术的推动下呈现出全新的媒介景观与数字景观。

关键词:

媒介 剧场 现场性 数字技术 虚拟现实 舞台设计

中图分类号:J80

文献标识码:A

文章编号:0257-943X(2022)02-0157-13

季仲夏

上海戏剧学院舞台美术与新媒体方向博士研究生,上海戏剧学院外聘讲师。同济大学建筑学硕士、同济大学理学士。具有丰富的数字化设计与新媒体工作与实践经验,在算法艺术与计算几何方面有较为深入的研究。曾发表的论文有:《建筑形态的日照辐射指数初探》《多元的能工巧匠——德国青年风格派大师理查德·里默施密德》《玫瑰与方格——麦金托什的格拉斯哥新艺术风格家具中的隐喻》。负责或参与的重点项目有:临港集团新业坊虹口5G产业园线下展厅设计、线上虚拟展厅设计、数字人与新媒体交互技术开发;浙江嘉善轻纺城艺术中心Heli-Stage建筑单体设计;阿里云海外线上虚拟展厅新媒体交互技术开发;上港集团邮轮城国家AAAA级旅游景区申报与规划提升;话剧《邯郸记》新媒体设计等。

导 语

从媒介视角看,19世纪末电影出现至今,剧场出现过两次重要的转向,第一次缘于影像的介入,第二次缘于计算机数字技术的浪潮。德国哲学家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)《机械复制时代的艺术作品》引起了广泛的对艺术“光晕”(aura)与“本真性”(echtheit)的讨论,其根本问题就是媒介与艺术本质的关系问题。对于剧场而言,其“本真性”几乎等同于“现场性”(liveness)[1],而现场性离不开剧场中的身体与知觉,因此,剧场中媒介与知觉的关系就成为媒介之于现场性探索的起点。

数字技术带来了媒介的“再媒介化”,文中将会讨论,不论从技术还是媒介的角度看,这两个概念在很多方面都有明显的重叠,某种程度而言,新媒介(新媒体)之于剧场就是数字技术之于剧场。身体与空间作为剧场艺术的两大主题,一方面虚拟现实引起了对于剧场知觉认识的改变,另一方面数字投影赋予了剧场空间表达的全新维度,对现场性的关注也转向了对一种技术赋予的真实性的关注。

据此,文中按时间顺序,分别从捷克舞台美术家约瑟夫·斯沃博达(Josef Svoboda)的戏剧舞台、加拿大剧作家兼舞台导演罗伯特·勒帕吉(Robert Lepage)的歌剧舞台、英国舞台设计师艾丝·德芙琳(Es Devlin)的现场演出舞台三方面,展现了20世纪至今舞台设计在剧场的两次媒介转向中呈现出的创意与潜力。

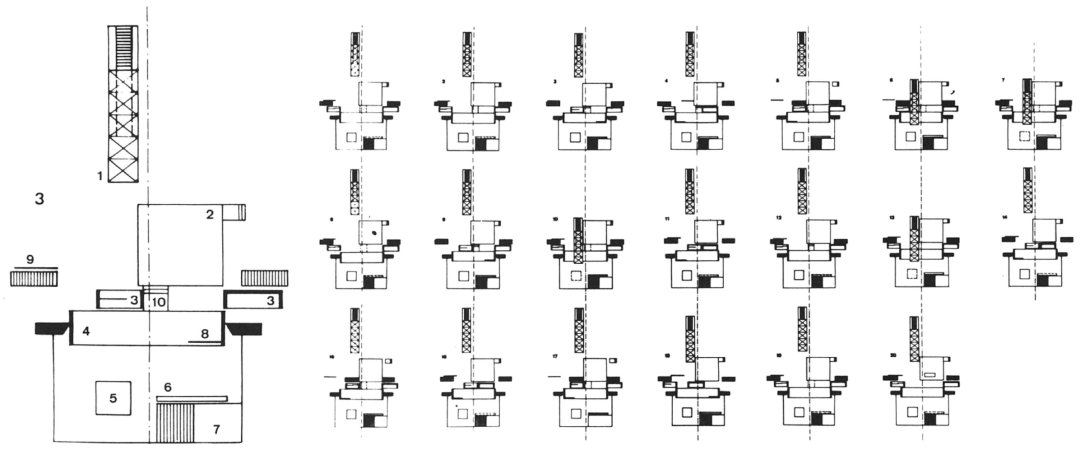

约瑟夫•斯沃博达《罗密欧与朱丽叶》

约瑟夫•斯沃博达《罗密欧与朱丽叶》

20种平面变化图

罗伯特·勒帕吉《针头与鸦片》剧照

罗伯特·勒帕吉《针头与鸦片》剧照

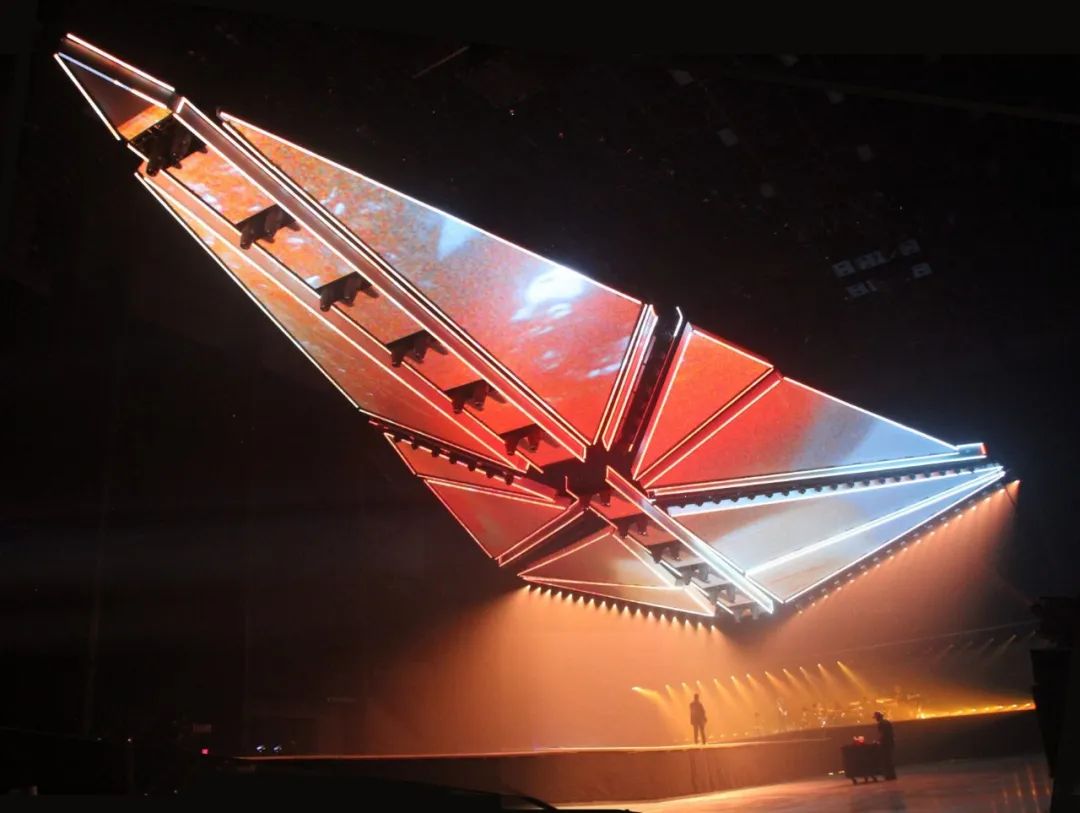

艾丝·德芙琳为威肯(The Weeknd)世界巡演

艾丝·德芙琳为威肯(The Weeknd)世界巡演

设计的大型舞台动力学装置

一、 媒介与现场性:剧场的第一次转向

剧场的现场性可追溯到存在论的“在场”(presence)概念,德国现象学哲学家马丁·海德格尔(Martin Heidegger)在《存在与时间》中对“此在”的存在论分析给出了“在场”的三个解释,其中“在场指当前时间或者此时此刻的一个时间点”与“在场指此时此刻的呈现”这两种含义极大地影响了形而上学的后现代探索[2],也是剧场现场性的意义所向。表演理论家史蒂夫·迪克森(Steve Dixon)指出,近一个世纪前,随着电影媒介的剧场介入,剧场的现场性问题开始凸显,本雅明的“光晕凋谢”、加拿大媒介环境学家马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)的“媒介即信息”、法国哲学家让·鲍德里亚(Jean Baudrillard)的拟像论(simulacrum)等观念引发了现场性在表演乃至更广泛的文化与人机(cyber)理论中的激烈角力。[3]剧场的现场性和媒介化这两条看似背离的路在争论与分歧中出现了“薛定谔的猫”现象:一方面剧场需要坚持戏剧作为一种在场艺术的历史身份,在接纳所有的媒介化后捍卫在场的底线,另一方面媒介技术的进步和电影的冲击让剧场不得不重新思考自身的角色定位和媒介走向问题。电影被设计成从其诞生起就有着对于自身媒介特性的强烈自觉意识[4],剧场在呈现层面以可观的速度向媒介靠拢的同时,观念却还坚持于时空的不可复制性——因为观众与舞台成一种定焦关系,剧场的可表现力来自人与人最原初的共情。“剧场艺术重要的不是信息的反馈过程,而是包括死亡在内的、本雅明‘意指方式’式的交流结构。也正是这种具有交流理论及伦理内涵的共享死亡时空,才最终标示了剧场和媒介之间的本质区别。”[5]一如摄影本身是记录性而不是创造性的媒介,现场不会因为我们的凝视而发生物理的改变,剧场也不会因为观众的存在而发生空间的置换。如果电影艺术在于导演的主观能动性在观众意识里的客观投影,那么舞台作为一种现场艺术则来自观众此刻此地的思维性活动对于真实世界的投射。从这个意义上说,电影是固定而单一视角的,它的媒介信息受制于镜头的呈现,而舞台艺术的一千个哈姆雷特源自观众知觉的自觉组织:“如果说,观众感知画面的组接在电影中是被动的,那么,它们在戏剧中却是主动的。戏剧中的画面不等于观众的感知画面。”[6]简言之,舞台是一种“观众蒙太奇”。

德国戏剧理论家艾利卡·费舍尔李希特(Erika Fischer-Lichte)指出:“在发明和发展相应的技术之前,人们没有谈起过‘现场’演出,而只谈演出,只有当‘现场’之外,还出现了媒体化的演出,那么这个‘现场’概念才会有意义。”[7]用表演理论家菲利普·奥斯兰德(Philip Auslander)的话来说就是,“只有复制在技术上可行之后,现场性才变得可见”。[8]事实上,“现场”的“被知觉”恰恰证明了媒介的“显现”作用,为了理解媒介的显现,我们需要使用德国现象学哲学家埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)的还原理论回到媒介本身,现场性问题的根本就在于剧场中媒介与媒介化的本质问题。海德格尔在《筑·居·思》中提出了著名的桥梁与两岸的思考:桥梁横跨河流……它并不是连接了已有的河岸。河岸之所以成为河岸是因为桥梁横跨了河流,是因为桥梁才有了可跨越的河岸,是因为桥梁才使两岸相向延伸……桥梁使大地在河边聚集成地景。[9]虽然海德格尔没有提出“媒介”一词,但这里的桥梁无疑是一种媒介,媒介的本质不是显现自身,而是显现它所连接的两岸。技术哲学学者胡翌霖也提出过一个相似且值得深思的现象,即近代西方哲学的起点往往是把某一个“端点”锚固,比如把主体、意识设为绝对中心或者把客体设为绝对物质,以此为基础来理解人或世界的本性。事实上正因为端点的锚固,其间起沟通作用的“媒介”才会显得飘忽不定[10],这也是二元论的观点无法完全解释存在与世界运行规律的原因。麦克卢汉从媒介的载体性转移到其信息性上实际也蕴含了相同的观点:媒介不是载体,而是使得存在显现的信息。剧场中的媒介,无论肉身化或者非肉身化的[11],其作用都在于将它连接的两端的显现状态呈现出来。就这个意义而言,媒介之于剧场的在场性是同义的,有媒介才有呈现。我们进入剧场就是进入了剧场的媒介,这就如同我们一旦用语言或符号开始沟通,我们就进入了语言或符号的媒介环境中,闭口不言时,语言媒介虽然暂时失去了作用,但我们也失去了沟通的工具。是以,我们了解剧场是建立在剧场媒介发生作用的机制上的,我们能够观看,是因为灯光媒介发生了作用;我们进入转场,是因为黑暗媒介发生了作用。甚至观众和演员的交流也是因为媒介:演员一旦开始表演,就陷入了舞台剧导演赖声川所说的身份的突变,脱离了非表演状态的原初的肉身,通过使角色呈现的某些动作、表情和语言的媒介进入了角色本身,再通过角色媒介使之与观众的交流得以显现。我们不能超越剧场中的媒介来理解一个未经通达的剧场,我们身处剧场,也就身处剧场媒介的限定之中。

“任何符号系统都包含能指和所指的分离,在场的东西和缺席的东西的分离。由于有中介的存在,没有任何东西是完全在场的,总是有些东西不在场,而在场的东西往往依赖于那些不在场的东西才能存在。在这个意义上,媒介并不反映现实,而是把我们带离现实。”[12]媒介学者胡泳的这段话可以帮助我们理解剧场:首先,因为媒介的存在,剧场中没有绝对的在场;其次,我们“知觉”到的剧场是被媒介诠释过的剧场,包括现场性。因此这种知觉的现场性并不是“被知觉”对象物理意义上的现场性,而是经过了每个人感知诠释的现场性,是法国哲学家梅洛庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)现象学式的现场性。就梅氏的知觉而言,“知觉域是一个不能被打破的整体,打破和分析就是媒介化本身”。[13]胡塞尔把想象和回忆也视为一种直观行为,使对象以某种方式出现在我们面前,不完美之处仅在于想象和回忆只能以“形象”(image)的方式出现而不是亲自到场的原初直观方式,赖声川在总结剧场实践时也说过:最美的戏是通过观众的想象力完成的。

根据格式塔视心理学[14]的研究,人的心物场具有自我和环境的两极化,环境又分为地理环境和行为环境,当两种环境不一致时会导致自我的张力,而认知问题的解决则伴随着张力的消除。[15]我们在剧场中同样面临“地理的”现场环境和“行为的”现场环境,地理性现场是恒定的,行为性现场各不相同,这也是剧场作为一种现场性艺术区别于电影艺术的所在:只有在剧场中,这两种环境的差异才能造成自我张力的最大化。这带来了另一个问题:影像的剧场介入(无论是剧场内化的还是将剧场内化的),何以引发如此强烈的现场性质疑。从制造张力的形式看,电影像已经超额证明了它的实力;从在场角度看,正如奥斯兰德不认同美国表演学者佩吉·费兰(Peggy Phelan)之“纪录稍纵即逝的现实”时指出的,通过缺席与消逝在场的正是电影。[16]奥斯兰德忽略了电影的消逝并不意味着其机械复制属性的丢失,而是仅偷换了消逝的时间这一转瞬即逝的概念,但影像带来了一种更广阔意义上的现场性——不受地理性现场限制的虚拟现场性所带来的行为性现场。简而言之,影像突破了时空的局限,营造了虚拟的“此时此地”的呈现,某种程度上而言,这种超出传统剧场预期的惊喜所能营造的心理场张力应该更符合剧场现场性的初衷。影像作为一种媒介使得某种缺席的现场性得以于剧场处呈现,或者使剧场的现场性以某种远程的形式呈现给彼处的观众,形成一种远程的“在媒介之世存有”[17],让不可见的变成可见的,甚至如美国媒介学者约书亚·梅罗维茨(Joshua Meyrowitz)所说的,从不可能看见变成不可能看不见,可能是影像媒介之于剧场现场性的最大意义。

媒介与建筑学学者周诗岩曾提出关于远程在场的透镜模式理论,即经过建筑元传者编码而形成的建筑符号,大部分经建筑继传者操作的复制性传播媒介“透镜”的折射而到达受众,在受众感官中形成关于原建筑的虚像。[18]透镜传播理论首次为建筑,这种“无法在一种总体性的传播理论架构中被真正地理解和掌握”的复杂艺术传播类型找到了一种基于光电子传播媒介的从物到像的远程在场的再现方式。令人欣喜的是,透镜理论同样适用于剧场、舞台等“只能被演绎性复制的信息”[19],由此剧场与建筑一样,其物理性的直接在场被光电子导致的远程在场刷新,而本体在这种刷新中被重新建立。海德格尔把“此在”在世界之中的领会情态作为世界的在场状态,周诗岩据此提出的关于远程在场的“在场”性内核实则为一种空间与人的结构关系,在场并非存在,而是存在的显现。剧场与建筑一样,其在场性不由实体决定,也不由人的意志决定,而是取决于人与空间的结构关系。[20]

法国解构主义哲学家雅克·德里达(Jacques Derrida)曾把本体论(ontology)解读为一门关于“on”的学问,即希腊文的“在场”,所以本体论也是“在场的形而上学”。[21]本雅明也分析了机械复制技术对艺术作品与其本体论的转变,并指出艺术也是一种媒介,连接着艺术家和艺术作品。剧场的本真性就是在场,而电影的美学植根于“通过相机镜头框定世界片段”,用最强烈的机械手段实现现实中的非机械部分,这种“机械手段”主要就是运动摄影机。摄影机以无意识行为的空间取代了人的自觉行动的空间,有史以来第一次为我们打开了无意识的经验世界。[22]费兰关于现场性艺术的复制是对自身本体论承诺的背叛与削弱的观点遭到奥斯兰德的反对:基于现场性艺术在充分媒介化并在持续媒介化的事实,现场形式与媒介化形式间并不存在清晰的本体论意义上的区别,现场性在技术与认识论上都已包含了媒介化。他指出,机械复制的艺术剥夺了现场性艺术光晕的同时引发了固有的媒介化效应:所有的表演模式现在都是平等的,没有哪一种被认为是更真实的,现场性艺术只是对给定文本或一个可复制文本的一次复制。[23]现场艺术学者石可则通过肉身化与非肉身化的现象学讨论指出,在舞台、表演等现场艺术中,“非肉身化几乎就是‘媒介’或者‘媒介’的同义词,而肉身化问题在很多语境中被转写成关于‘在场’的问题”,并证明了非肉身化也是“现场性”的事实。[24]

20世纪中期计算机数字技术的出现为剧场提供了全新的媒介环境,一方面透镜传播模式为剧场在数字语境下的在场提供了理论依据,得以建立剧场在数字世界中的媒介身份,另一方面大众被科技培养的追求“现代”真实感的心理不断加速,剧场在媒介化进程中又陷入了本雅明所说的美的表象追赶镜像导致的危机与困境。在数字技术几乎能重现任何真实甚至鲍德里亚的“超真实”的状态下,如何界定在场、如何面对真实关系到剧场发展的未来。事实上,由于数字媒介的浸入式影响,业界对电影介入后的剧场关注重心也主动或被动地发生了从现场性向真实性的偏移,媒介造成的尺度、速度与模式三大变化在数字化进程下显得格外明显。

二、 媒介与数字化:剧场的第二次转向

如果说电影的介入导致了剧场的影像转向,那么数字技术的出现就是剧场从媒介到数字媒介的转向,旧媒介的“再媒介化”结果也被称为“新媒体”(new media)。文化信息学者学者马克·汉森(Mark B. N. Hansen)在撰写“新媒体”的词条时指出,每一种新媒体都蕴含着外化的人类认知和记忆,数字技术的出现预示着某种形式的统一,无论是麦克卢汉乌托邦式的观念抑或是德国媒介学家弗莱德里克·基特勒(Friedrich Kittler)反乌托邦式的观念皆如此。[25]俄国媒介学者列夫·马诺维奇(Lev Manovich)将新媒体视为文化层面与计算机层面的“合成”,并将新媒体区别于旧媒体的特征归结为五个法则:数值化呈现、模块化、自动化、多变性与文化跨码性,其中数值化作为首要法则带来了媒介的数学与编码之双重属性。[26]区别于马诺维奇媒介显现式的新媒体定位,汉森从数值化与身体的关系入手,将数字化现象理解为媒介与身体这两个关键词的一系列转变。数字化本质上是对旧媒体在海德格尔所说的“质料”层面的去差异化操作,使媒介在某种意义上而言失去了其材料的特异性,此时身体作为一种质料信息的选择处理器便走上台前。就艺术家来说,身体的知觉需要从统一形式的数据中进行筛选,然后通过特定的媒介转换成可识别的“影像”[27],这个过程也是媒介重心从媒介转移到身体的过程,而这种媒介的功能置换正是新媒体之新颖所在。[28]

工程师、作家马克·佩斯(Mark Pesce)曾幽默地形容数字技术的影响力:一开始是代码,然后代码和上帝一起去玩了,很快人们得出了结论:代码才是上帝。[29]事实上技术并不高调,反而具有一种反常识的“透明性”。美国知名作家凯文·凯利(Kevin Kelly)把大众认知中的技术解释为“一切尚未运行完好的东西(everything that doesn't work yet)”,即我们经常挂在嘴边的“高科技”其实是对该种技术还在发展中的另一种表示。“高科技”与“新媒体”一样是被时代凸显的,当虚拟现实或全息影像能像智能手机般成为剧场的“日用品”时,艺术评论家们也许就不会再为真实性而辩论不休。反过来说,成熟而广泛的技术具有隐而不彰的透明性,我们不关注剧场的数控化系统和电子设备这些比全息影像更为基础的设施,也不关心被交互影像取代的录制媒介,因为它们不再具有时代的“现场性”。这也从侧面证明了,剧场中的“感知”某种意义上比“现场性”更为重要,无论是电影、交互影像、实时交互性影像还是虚拟技术,作为技术的本质就是内化成为剧场的某种能力,最终优化剧场的呈现被观众感知,从这个意义上来看,技术本身就是一种媒介。14世纪的机械钟表最初在修道院出现是因为修道院“需要在祷告的时间祷告”,而普通人只需要语境化的时间(如太阳升起),这种“看时间”的需求推动了将抽象的时间变为眼睛可以看见的技术,据此胡翌霖分析,不是技术响应了需求,而是技术创造了需求。交互影像的出现也是因为数字技术为艺术家创造了交互的需求,作为剧场的延伸,数字媒介一方面重塑了剧场的形态,反之也会越来越深地主宰剧场的呈现方式,如同时间主宰我们的生活。

技术与身体紧密关联,身体又是剧场知觉的重要议题。梅洛庞蒂有一个著名的手杖案例:盲人的手杖对盲人来说不再是一个客体,不再被感知为一个手杖,手杖的尖端已经转变为感觉能力的一部分,增加了其触觉活动的广度与范围,成了视觉的同功能器。手杖无疑是对技术的一次有力诠释,作为技术的手杖被内化为了盲人的能力,形象地指出了技术的“具身性”。这也正是剧场“现代化”真实感知的追求:媒介如何“在场”于我们自身成为了当代剧场之媒介化的重要命题,它会表现为物质化的身体如何被媒介所延伸和重塑、思维和感知体系如何主要经由技术化的再现手段被构建,以及人与机器之间不可避免的聚合。[30]虚拟代替了虚构,曾经的科幻场景代替了幻觉,赛博格(Cyborg)代替了身体。可以认为,虚拟现实是今天剧场中具身化技术的典范,在虚拟剧场中,观众的感官通过可穿戴媒介被扩展,与完全由数字创建的世界连接,身体与感知的现场性、剧场的真实性与媒介边界都发生了重要转向。

绘画、摄影、电视、电影、投影……包括屏幕,大多数视觉媒介都没有跳出一种共有的局限:矩形边框。它像布莱希特的间离效果一样时刻提示着我们真实与虚拟的距离,提示我们边框之外是想象。虚拟现实第一次让我们看到了“想象”被打破的可能性,获得了知觉的解放。《不眠之夜》(Sleep No More)与日本无界美术馆(teamLab)团队的现象级沉浸式展演,在某种程度上也是去边框化导致了观众的走进真实,或者说走进虚拟。边框是虚拟视域的感知边界,是提示媒介存在的图标,也是真实与虚拟间的第四堵墙。去边框化预示着剧场走向“内爆”的后现代化的过程:界限被取消、差异被消除——而鲍德里亚的意义内爆首先就是真实与虚拟之间界限的内爆。电影虽然在形式上并没有与剧场碰撞出太多的火花,但电影内容传达的观念却预示着剧场的未来:《罗拉快跑》的剧情闪回与时间的机械复制可能性、《黑客帝国》的矩阵世界对肉身与非肉身世界的颠覆与重构、《银翼杀手》反乌托邦的数字技术制作的乌托邦式场景……是以,数字技术对未来剧场的最大改变不在于虚实,而在于观念。

堪萨斯大学虚拟现实探索研究所主任、舞美设计师马克·雷尼(Mark Reaney)把剧场比喻成最早的虚拟现实机器,“通过剧场,观众可以访问具有交互性和沉浸感的想象世界。

马克·雷尼的早期虚拟现实剧场探索

马克·雷尼的早期虚拟现实剧场探索

当最强大的中央处理器(CPU)是算盘时,演员们使用剧场来创建虚拟世界……两者都提供转瞬即逝的形而上的体验”[31]事实上,剧场艺术与虚拟现实从一开始就是创造幻觉的机器,只是这种幻觉从剧场的外部模拟逐渐过渡到人的脑内模拟,从平面的透视手法过渡到三维空间,从物理方式过渡到生物方式,从制造幻觉变为生成幻觉。汉森以媒体艺术家西蒙·潘妮(Simon Penny)的《逃亡者》(Fugitive)实验为例,指出虚拟现实的美学特征在于身体与影像的动态耦合,它与此前的媒介技术最显著的差别在于其感知与影像的不可分割性,这也使得虚拟现实成为第一个真正的“后验主义”技术。虚拟现实的最大意义在于完成了从交互转变为动态、从影像感知转变为“身体大脑模拟”的过程[32]在虚拟现实技术出现以前,感知与感觉被认为是两个不同的概念,感知与知觉属于我们原初的经验,感觉与情感是经过媒介翻译的知觉,但虚拟现实的耦合的关键却恰恰在于感知与情感的不可分辨性,感知揭示了情感的基础。由于虚拟空间不存在物理意义上的真实知觉,唯一真实的只有身体行为在模拟世界中的产物。因此,知觉与幻觉融为一体,知觉与感觉画上了等号。媒体理论家德里克·柯格霍夫(Derrick de Kerckhove)把虚拟现实的实时感知性视为从单纯的互动性迈出的一大步,前者在我们的肉身内部完成了所有的知觉渲染,后者则需要借助外部的媒介完成知觉过程。赛博空间(Cyberspace)与虚拟空间都属于动态的实时变化,可以自动而流畅地完成响应和反馈,这是一种不需要“界面”参与的自发行为,因为虚拟世界中的一切对象都可以直接被操作[33]简而言之,在虚拟世界中,感知变成了模拟,感知具有了物质基础,感知拥有了情感。

石可指出,在剧场中,虚拟现实在最基本的层面把表演者和观众之间的界限抹去了,因为虚拟现实的使用者无时无刻不处在为自己表演的情势里。表演学者乔·麦肯锡(Jon McKenzie)也曾精准地概括虚拟现实作为一种剧场幻觉在于“机器引用人引用机器”。[34]剧场在虚拟现实的幻觉里实际上发生了某种程度的消解和身份的置换,因为“真实”的空间被转换到了虚拟空间里,剧场成为了使我们得以呈现在虚拟世界的媒介、连接我们真实身体和虚拟身体的媒介、肉身与非肉身的转换器。从这个意义上说,剧场从媒介的容器变成容器的媒介,走向了一种电影式的媒介自觉。

除了虚拟现实技术,增强现实和全息投影同样可以跳出屏幕的局限。增强现实因为设备与便捷度等问题,往往会选择智能手机等移动屏幕作为呈现媒介。舞台上的全息投影主要依托于全息膜呈现,具有逼真的裸眼三维效果,主流的舞台全息投影按技术原理可以分为两种:基于佩伯尔幻象原理(Pepper's Ghost Effect)的投影与基于三维全息网(3D Holonet)的投影。

佩伯尔幻象原理(Pepper's Ghost Effect)

法国数字舞团队Adrien M & Claire B三维全息网(3D Holonet)

法国数字舞团队Adrien M & Claire B三维全息网(3D Holonet)

投影交互演出

三维全息网投影

佩伯尔幻象是起源于19世纪的一种古老但实用的幻影成像技术,利用基本的折射与反射原理,配合一定角度与位置的透明介质共同完成三维成像。结合今天高速发展的计算机图形学动画、动作捕捉与三维成像等软件技术可以形成极为逼真的三维舞台仿真动效,但需要更充分的舞台空间完成相对复杂的架设。三维全息网投影技术胜在更小的空间要求、更便捷的安装方式与新一代可复用的全息膜技术,应用场景更广泛灵活。然而,不论哪一种投影方式,其技术原理都与真正意义上的“全息”不同:舞台投影主要基于光的反射与折射原理,而全息投影基于光的干涉与衍射原理,成像依赖于全息图;舞台投影需要在一定的距离与角度的条件下观看,全息投影则可以在任意角度观看到完整的三维成像,两者的技术背景、应用场景与视觉效果均不相同。此外,还有以谷歌“星线”(Starline)项目为代表的基于深度相机与网络优化传输的全息视频技术等其他“全息”技术。

谷歌“星线”(Starline)项目让两个远程对话的人

仿佛突破了物理距离的限制,身临其境地“面对面”交流

谷歌“星线”(Starline)项目技术拆解

谷歌“星线”(Starline)项目技术拆解

可见,“全息”已然成为对不需要设备辅助直接形成裸眼三维效果的成像的广义描述,但就舞台而言,除了虚拟现实技术外,许多舞台投影的“交互性”仍然停留在视觉层面,难以深入真正的人机交互,或者说,肉身与非肉身的交互。鲍德里亚在1970年代对于全息影像成为图像终结者的预言虽然未能实现,但数字技术却隐而不彰地兑现了舞台视觉转向的承诺。

三、 媒介与舞台:剧场的媒介化呈现

剧场的影像转向与数字化转向既关联着身体的知觉,也影响着舞台的呈现。20世纪初舞台美术家阿道夫·阿披亚(Adolphe Appia)说过,“不要去创造森林的幻觉,而应该去创造处于森林气氛中的人的幻觉”[35],今天全息投影把人直接拉进幻觉的森林,短短一百多年的时间,舞台技术与艺术发生着势不可挡的变化。麦克卢汉把尺度、速度和模式视为媒介引起的三大变化,新媒体通过重新设计我们的“感官比例”(Ratio of the Senses)而深刻影响着剧场心理。在阿披亚设计思想的指引下,舞台空间开辟了一片全新的媒介景观。

斯沃博达的舞台作品首先实现了阿披亚提出的舞台投影媒介的设想,对建筑、机械、电子学、光学的兴趣和过人的天赋成就了斯沃博达舞台艺术和技术的惊人创造,“一个世纪以来还没有一个舞台美术家像斯沃博达那样重视舞台技术的现代化,那样熟练地掌握舞台技术,斯沃博达比当代任何一个舞台美术家更充分地体现艺术家、科学家和戏剧家的统一”。[36]斯沃博达与美国芝加哥学派现代主义建筑师路易斯·沙利文(Louis Sullivan)一样坚持“形式追随功能”的艺术理念,是一位写意的舞台美术家和克制的舞台高技派。他的舞台呈现出三个主要特点:舞台艺术层面追求诗和隐喻的空间美学;舞台技术、特别是投影技术辅助表达与呈现;运用整体设计思维解决创意和创新过程中的设计和技术问题。斯沃博达一生创作了超过700个装置与作品,研发了多种专用灯具,开拓了复合投影与幻灯的应用场景,实践了光幕、光柱、绳幕、镜面等多种媒介技术。在意大利马切拉塔上演的威尔第歌剧《茶花女》中,斯沃博达设计了一面约30米宽、15米高,与舞台成45度角相交的双侧不规则镜面,特殊的表面喷涂像是为环境光叠加了一个诗意的滤镜。随着地面相互叠合的绘景地毯层层打开,镜中反射的人物仿佛在这种奇特的顶视中拉开了一个又一个时代的序幕,最终繁华的幻觉褪尽,命运的真相显露。整个舞台像是一面巨大的、实时投射的不插电幻灯,仅用镜面反射的简单原理实现了有如投影的视觉效果。镜面反射制造出一种几何的幻境,如同观众同时从前视和顶视目睹了剧情的展开,甚至会陷入一种身体被固定在舞台顶部观看的幻觉。如果说投影和幻灯通过屏幕赋予了观众第二双眼睛,那么《茶花女》则直接让观众进入了一种裸眼的虚幻。斯沃博达在《诸神的黄昏》中悬挂了几千个排列成矩阵形式的焦长在-30到+35厘米的弗瑞斯奈缩小透镜与3个巨大的7毫米厚的方形透镜[37],当齐格弗里德进入方形透镜后方区域时,会以1.6米焦长的倍率被放大。对于观众而言,透镜无异于一个幻灯追踪的局部特写,对于齐格弗里德来说,放大就像迷魂药酒作用下的身心写照。与《茶花女》相似,《诸神的黄昏》也用简单的光学原理完成了舞台创意的飞跃。《茶花女》的最后镜面从45度缓缓竖直成90度,与现场观众形成了一种有趣的互动:观众也成了镜中之像,加入演员和舞台的时空中,剧场的三维景深似乎被一下子压入了镜子的平面,像是一种特殊的交流。《诸神的黄昏》则是在一开始就将观众拉进舞台——数千个透镜都折射出现场观众的像。随着齐格弗里德的死亡,透镜发生了戏剧性的崩塌,像是预示着某种生存的毁灭。在1965年的《哈姆雷特》中,斯沃博达借助建筑的语言,用门、墙、阶梯等符号拥挤地构成了一个如同埃舍尔视错觉艺术的舞台空间,每一个建筑构件又可以或前或后进行错位移动,形成一个大型的动力装置(kinetic sculpture)。《八月的星期日》作为其投影技术的突破性标志,由两块成45度角的透明屏幕和两块分别与之成钝角的不透明屏幕构成,透明屏幕正投与背投的4种组合结合不透明屏幕的单向投射,创造了夏日天空与水面诗意的奇迹。斯沃博达第一次为契诃夫的《海鸥》设计舞台时,挑战性地利用自行研发的低压灯实验了逆光效果,模拟了阳光透过夏日果园的自然光束。七年后,当他信心满满地将同样的手法用在瓦格纳的《特力斯坦与伊索尔德》中时,却意外发现舞台上的烟雾总是停留在错误的位置,这将对演出造成毁灭性的影响。绝望中,一位德国工程师巧妙地利用静电原理控制了雾滴在舞台上的均匀分布,不需要烟雾时只需加载以相反的电荷就能让雾滴聚集掉落[38],实现了工程师和设计师的完美配合。

虽然斯沃博达以投影和幻灯扬名,但从上述综合案例中我们首先感受到的还是其作品中蕴含的整体设计理念,舞台运用技术的过程也是把技术内化到舞台的过程,新的媒介技术已经像梅洛庞蒂的手杖一样成为了斯沃博达舞台的延伸。

《茶花女》,约瑟夫·斯沃博达

《诸神的黄昏》,约瑟夫·斯沃博达

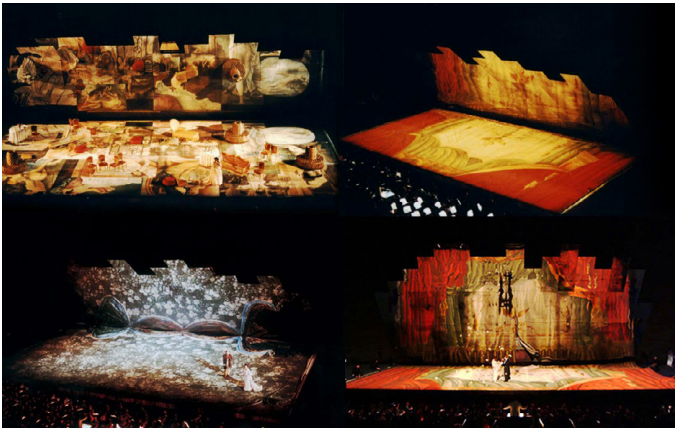

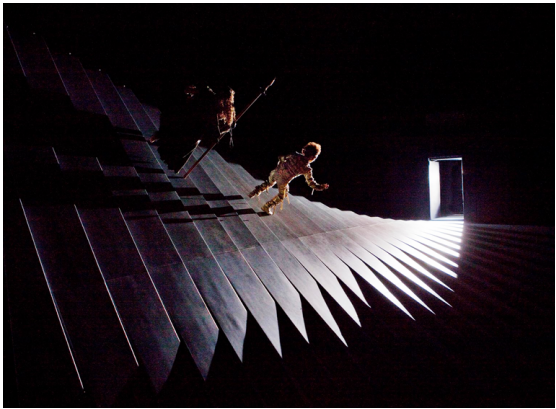

2011年,纽约大都会歌剧院上映了罗伯特·勒帕吉指导的《尼伯龙根的指环》(Der Ring des Nibelungen),是耗资1600万美元、历时6年的开发、动用45吨机械与布景的鸿篇巨制,完美地传承了理查德·瓦格纳(Richard Wagner)“看得见的音乐”与阿披亚“表演的身体是音乐与空间的媒介”之思想。[39]

罗伯特·勒帕《尼伯龙根的指环》

勒帕吉与他的“机器神”(Ex Machina)团队从冰岛的地形与其板块移动中获得灵感,创造了一个变革性的布景来代表循环中的地点变换,勒帕吉与舞台设计师卡尔·费里恩(Carl Fillion)设计了一套重726磅、由24块覆盖着玻璃纤维的铝板构成的可移动机械装置,如同一排大型的钢琴键盘。铝板主轴安装了由计算机控制的液压系统,可以整体或独立地进行平移、旋转、翻侧等物理变换,响应场景的多种变化,同时可以充当与三维投影交互的大屏,这也是大型剧院首次在不需要特殊眼镜的情况下使用三维投影。为了实现《尼伯龙根的指环》的机械控制效果,团队专门编写了用于驱动场景的“老师”(Sensei)软件,它包括了一套特殊的编码器、一排用于运动和声音检测的摄像头,用于指示和调配数字图像的一系列变化。[40]

卡尔·费里恩绘制的《尼伯龙根的指环》舞台装置

全剧开场的最初4分钟里,铝板主轴上的圆盘创造了一种隐秘的、仿佛龙脊从沉睡中苏醒的机械律动,然后24根铝板缓缓升起直立,被投影成蓝色的莱茵河水,随着三女仙在半空中的嬉戏开始了融合诗意、科学和信仰的史诗级新媒体巨著。管弦乐团序曲的最后一段无人表演的音乐中,“老师”(Sensei)软件通过传感器控制铝板,根据音乐主题的鼓点变化成垂直墙面,触发了一个由各种立体投影组成的爬行动物的地底世界。表达森林场景时,葱郁的地形沿着旋转成直立状态的铝板投影展开,形成一种颇为有效的极简主义,倾斜了一个微小角度后又投射成坚硬的岩石背景。裸眼三维的鸟儿掠过波动的水面投影,停在齐格弗里德的膝盖上整理羽毛;布伦希尔德的岩石被生动的火焰烤得噼啪作响;当环境变得温柔、鲜花渐次开放时,齐格弗里德与布伦希尔德被悠扬的竖琴声包围;当失败的法夫纳从洞穴中出现并崩溃地躺倒地上时,运动传感器触发的数字图像使上方清澈的蓝色森林溪流逐渐变成鲜红色,像是铝板充满了血液[41]不同角度和位置的铝板造型交替表示着船桨、龙脊、阶梯、山坡等意象和符号,配合着勒帕吉回应音乐与动作的建筑场景、艾提安·鲍切(Étienne Boucher)精心设计的灯光与佩德罗·皮雷斯(Pedro Pires)魔幻逼真的视频,舞台变成了一片视觉的奇观,场景与音乐的合奏将舞台的戏剧性带到了台前,恢宏的设计和精细的数字技术完成了一次整体而开放的宏大视觉叙事。

《尼伯龙根的指环》从现场版到大都会歌剧院高清转播系列(Live in HD),不仅意味着全世界更多的观众得以一睹这场数字奇观,而且还体现了剧场从媒介化走向自身媒介化的过程。勒帕吉《尼伯龙根的指环》是瓦格纳“总体戏剧”(Gesamtkunstwerk)理念的经典现代诠释,是对数字技术下剧场“理想媒介”的探索与尝试。兰达尔·帕克(Randall Packer)与肯·约旦(Ken Jordan)在总结剧场艺术中多媒体的历程与先驱艺术家的作品时,从马诺维奇所说的“文化层面”中也提炼出五个特征:综合性、交互性、超媒体、沉浸式、叙事性。分别表示艺术与技术的结合形成混合表现形式、用户直接操作与影响其媒介体验和通过媒介与其他人交流的能力、链接分离的媒介对象并建立个人联系的线索、进入三维仿真的体验、综合的美学与形式的策略及与之相适应的非线性故事的形式和媒介表现。[42]《尼伯龙根的指环》无疑是对这些特征的一次整体呈现,勒帕吉对于数控机械、动作捕捉与传感、动态交互视频、裸眼三维等前沿技术的综合实践是对阿披亚互动理论的全面拓展,表现出从物理层面延伸到心理层面的深度剧场互动,震撼的舞台效果也证明了新媒体具有将心理外化与客体化的趋势。“一些现存的戏剧文本正在等待新的技术去发现,用一种最佳的叙事方式呈现于舞台或银幕。”[43]

《尼伯龙根的指环》,罗伯特·勒帕吉

除了斯沃博达的戏剧舞台和勒帕吉的歌剧舞台,现场演出的舞台上还有一位当前炙手可热的女性奇才——艾丝·德芙琳。德芙琳擅长运用光线寻找每一个舞台独特的数字语言,她对于光的思考一部分来自恐怖小说家斯蒂芬·金临终前的发问:如果我们遇到了一种更高级的未知生物或文明,我们会选择何种语言作为地球的通用语与它们交流?她认为是光。从这一道光线开始,观众在屏幕、投影、渲染和灯光的数字时空里开始了迷幻的体验和浸入。

在U2乐队2015年《纯真+经验》(Innocence + Experience)的演唱会上,德芙琳将乐队对于政治、音乐和诗的思考放大到舞台形式和灯光上。她利用PRG公司“夜曲”(Nocturne)产品线的框型发光二级管(LED),在超长T型舞台上架起了一座双面“雕塑矩阵般的电影屏幕”,舞台双侧的观众都可以同时看到屏幕上显示的动态画面,而U2乐队则藏在两面屏幕的中间。随着音乐节奏的律动,屏幕中的部分图像仿佛受到了电磁波的干扰而不断被刮开——露出了站于其后演唱的乐队成员。德芙琳将这面巨型屏幕称为“另一道阻碍”,一语双关地形容屏幕对于两侧观众的分隔以及1980年代乐队所在的爱尔兰与北爱尔兰地区的政治动乱与纷争。而当巨型屏幕升起在半空悬停时,它就像一个“巨大的展示牌,在整个会场上让出一条清晰的、民主的视线”,观众又融合在一起。所有图像都通过两台“D3科技”公司(D3 Technologies)的D3 4x4服务器传送到制作的各个屏幕,有一种近在眼前的扑面感。三年后,德芙琳再次与乐队合作2018年《经验+纯真》(Experience + Innocence)演唱会,延续了舞台设计风格的同时,又与乐队创意总监联手为主唱打造了一个增强现实版的电子化身,当观众在手机上使用定制的U2应用程序时,会触发画面转换成一系列叠加的增强现实(AR)图像和视频。“过去被置于未来主义的镜头下,仿佛重拾了2015年未完成的叙事。[44]

艾丝·德芙琳的作品《纯真+经验》(Innocence+Experience)

位于伦敦特拉法加尔广场的科技艺术互动装置《请喂狮子》(Please Feed the Lions)是德芙琳与“谷歌艺术与文化”(Google Arts & Culture)合作的又一个新媒体项目,通过谷歌创意技术专家罗斯·古德温(Ross Goodwin)开发的深度学习算法探索舞台艺术与数字技术、人工智能的灵感碰撞。特拉法加尔广场于1867年铸造了四头纪念雄狮,守卫在纳尔逊纪念柱的座基上。由于这是一个庆典、集会甚至抗议的地理交汇点,能听到民众各种不同的声音,德芙琳以此为灵感,设计了一只可以“吸收”他人的声音再“吼出”自己声音的荧光红色狮子,在2018年伦敦设计节(London Design Festival)上加入了狮群。公众被邀请去选择自己喜爱的文字“喂”给它,狮子将“吃”进去的文字通过嵌入嘴里的LED显示出来并“咆哮”两句,在白天默默通过机器学习算法生成新的诗歌,到了晚上再以投影的方式显示在狮身与纳尔逊纪念柱上,成为一座真正的灯塔。整个设计与制作过程充满了科技的影子,狮子也是团队使用激光雷达扫描、再利用点云逆向工程精确重建的原始狮子模型,只是张开的嘴巴进行了重新设计。德芙琳认为,狮子的力量在于它的“即时性”(Immediacy),机器算法也意味着增强而不是取代人的能力。她对伦敦特拉法加尔广场的记忆一直是“请不要喂鸽子”,为了打破这样的隔阂,德芙琳便用《请喂狮子》作为一种对历史的互动回应,这也是与我们自身未来的对话。[45]

《请喂狮子》,艾丝·德芙琳

综上,20世纪至今舞台设计在剧场的两次媒介转向中都呈现出创意与潜力。“文明是不断进步的,但是在很多方面,过去的成就并不能给未来带来叠加性的进步。比如在艺术方面,历史上有很多高峰,后面的未必能超越前面的”,但是“科技几乎是世界上唯一能够获得叠加性进步的力量”。[46]在科技进程中探索剧场艺术的时代光晕与本真性,是我们要为之努力的方向。

参考文献:

[1] 本雅明作品的英译者(Harry Zohn)在翻译《机械复制时代的艺术作品》时,将“本真性”译为“在场”,这一术语也在英文文献中被沿用下来。“现场性”与“在场”的关系在下文有讨论。

[2] 参见汪民安:《文化研究关键词》,江苏:江苏人民出版社,2019年,“在场/缺席”词条释义。

[3] Steve Dixon, Digital Performance:A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation (MIT Press, 2007), 115.

[4] Noёl Carroll, Theorizing the Moving Image (New York:Cambridge University Press, 1996), 3.

[5] [德] 汉斯蒂斯·雷曼:《后戏剧剧场》,李亦男译,北京:北京大学出版社,2016年,第221页。

[6] 胡妙胜:《阅读空间:舞台设计美学》,上海:上海文艺出版社,2002年,第282页。

[7] [德] 费舍尔李希特:《行为表演美学——有关演出的理论》,余匡复译,上海:华东师范大学出版社,2012年9月,第98页。

[8] Philip Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture (New York:Routledge, 1999), 54.

[9] 转引自沈克宁:《建筑现象学》,北京:中国建筑工业出版社,2007年,第15页。

[10] 参见胡翌霖:《媒介史强纲领》,北京:商务印书馆,2019年,第24页。

[11] 肉身化概念可以参考美国哲学教授理查德·查那(Richard Zaner)的释义:身体经验化问题就是肉身化问题。

[12] 胡泳:《理解麦克卢汉》,《国际新闻界》,2019年第1期。

[13] 石可:《从格罗托夫斯基到全息影像》,重庆:重庆大学出版社,2017年,第254页。

[14] 格式塔视心理学基于的也是现象学。

[15] 参见[美] 库尔塔·考夫卡,李维译,《格式塔心理学原理》,北京:北京大学出版社,2010年,第4—5页。

[16] Philip Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, 50.

[17] 戴宇辰:《“在媒介之世存有”:麦克卢汉与技术现象学》,《新闻与传播》,2019年第3期。

[18] 周诗岩:《建筑物物与像——远程在场的影像逻辑》,南京:东南大学出版社,2007年,第83页。

[19] 运动、空间、场所、情境等都属于演绎性复制的信息。

[20] 周诗岩:《建筑物物与像——远程在场的影像逻辑》,第116—117页。

[21] 周诗岩:《建筑物物与像——远程在场的影像逻辑》,第116页。

[22] 参见汪民安:《文化研究关键词》,“机械复制”词条释义。

[23] Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, 123—124.

[24] 参见石可:《引论》,《从格罗托夫斯基到全息影像》,第1—2页。

[25] Edited by W. J. T. Mitchell and Mark B. N. Hansen. Critical Terms for Media Studies (The University of Chicago Press, 2010), 172—185.

[26] 参见列夫·马诺维奇:《新媒体的语言》,车琳译,贵阳:贵州人民出版社,2020年,第27—47页。

[27] 伯格森把世界称为“影像”的集合,身体是与众不同的影像,只能通过情感从内部认识它。

[28] Mark B. N. Hansen. New Philosophy of New Media (The MIT Press, 2004), 2122.

[29] Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation, 157.

[30] 转引自李茜:《“现场性”与“媒介化”:媒介时代的剧场》,《文艺理论研究》,2020年第3期。

[31] 。Mark Reaney. “Virtual Reality on Stage.” VR World. May/June, 1995. Vol. III, No.3. 28.

[32] Mark B. N. Hansen. New Philosophy of New Media, 166.

[33] Mark B. N. Hansen. New Philosophy of New Media, 166.

[34] 转引自石可:《从格罗托夫斯基到全息影像》,第244页。

[35] 转引自吴光耀:《20世纪西方舞台设计新貌》,北京:中国戏剧出版社,1989年,第7页。“阿披亚”即“阿庇亚”。

[36] 胡妙胜:《活动与光的戏剧——关于约瑟夫·斯沃博达的舞台设计》,《戏剧艺术》,1982年第3期。

[37] [捷] 约瑟夫·斯沃博达:《戏剧空间的奥秘——斯沃博达回忆录》,刘杏林译,北京:中国戏剧出版社,2020年,第133页。

[38] [捷] 约瑟夫·斯沃博达:《戏剧空间的奥秘——斯沃博达回忆录》,第73页。

[39] Melissa Poll. Robert Lepage's Scenographic Dramaturgy (Springer Nature Switzerland AG, 2018), 90.

[40] Melissa Poll. Robert Lepage's Scenographic Dramaturgy, 90-99.

[41] Melissa Poll. Robert Lepage's Scenographic Dramaturgy, 90-99.

[42] Randall Packer and Ken Jordan. Multimedia: From Wagner to Virtual Reality. Xxxv.

https://archive.org/details/pdfy-igLT066AtEQcq2L-/page/n25/mode/2up 35.另可参见黄鸣奋:《新媒体戏剧研究初探》,《戏剧艺术》,2009年第4期。

[43] Melissa Poll. Robert Lepage's Scenographic Dramaturgy, 90-99.

[44] ”https://www.dezeen.com/2018/05/09/es-devlin-augmented-reality-avatar-bono-u2-set-design/

[45] https://artsandculture.google.com/theme/XAIisVDB1XB3IA

[46] 吴军:《全球科技通史》,北京:中信出版社,2019年,第XIV页。

作者单位:上海戏剧学院研究生部

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接:https://www.d-arts.cn/article/article_info/key/MTIwMjc1MTE4MTKDz42tr4a4cw.html 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。