2021年12月31日至2022年6月10日,鼓浪屿当代艺术中心KCCA呈现“叠层时空“鼓浪屿当代艺术中心开幕展。展览通过3大板块、15件/组饱含城市记忆的多元媒介作品,以“叠层时空”为名,回应城市更新的深刻议题。本次开幕展尝试以一种“再生”的方式思考并呈现当代艺术。

展览所挑选作品以旧物件、再利用的历史文化产物为创作媒介,并非传统认知的艺术品原材料。艺术创作与旧物件的结合,在某种层面上是历史与当下的统一,是一种“时间的空间化”,就如同加建、扩建的历史建筑和街区一般。

即便那些被视为废弃物的垃圾,它们其实仍在顽强地抵抗之中,它们仍然以一种难以穿透的方式在神秘地运作着。艺术家的加工,并非全然主导,而是对物质性本身力量与生命的组合。以下是凤凰艺术为您带来中央美术学院博士生嵇心撰写的评论文章。

本雅明在《历史哲学论纲》里指出,所谓的进步,总是如影随形地堆积着无数尸骸与残垣断壁。在废墟之上重建,也是人类历史的常态。我们今天目之所及的高楼大厦,无不是在往昔的断壁残垣上拔地而起,尽管此刻它们仍然闪耀着新的光芒,但未来必定会沦为废墟。废墟与高楼的循环往复,或许就是现代城市化的辩证运动过程。在无数次拆拆建建中,往昔时光一去不复返,徒留下些许废墟,但又迅速被新建筑覆盖、抹平,最后一切面目全非,踪影全无。我们已经难以指望在一座座新建筑里去寻觅更久远的记忆,而现代性进程实质上在不断制造废墟,又驱逐了废墟。它只允许我们以另一种方式徘徊在这些由记忆的废墟所组成的迷宫里,即以艺术的方式保存与体验着废墟,乃至于所谓的“垃圾”。

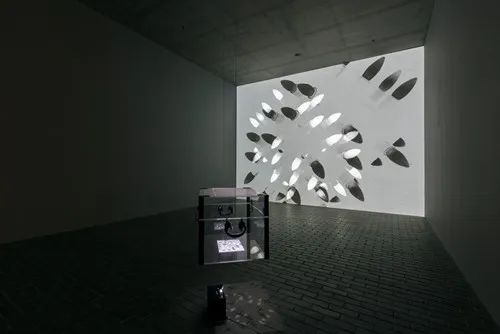

▲《镶长城》展望 2021影像装置、金砖若干 10'02''

鼓浪屿当代艺术中心开馆展《叠层时空》由艺术史学者高远策划,他邀请12位著名当代艺术家展出15件(组)作品,这些作品在新空间中构成一个时间绵延与对流的场域。正是基于对中国当代城市化的超级加速度之震惊与感叹,策展人与艺术家共同将目光转向了“废墟”。废墟是历史进程的遗迹,艺术家对此进行追踪与档案化,将这些历史的残骸以新的方式组装和改写,并置于新的时空之中。如此一来,它们将无可避免地释放多重记忆,涌现出混杂的对话。在看似缅怀过去的表面,折射的是一个多维度且充满张力的“叠层时空”。在技术大加速之下,我们的时间结构与时间经验都已经发生了变异。奥地利哲学家阿尔曼·阿瓦尼安斯(Armen Avanessian)认为,如今已是复合时间,它发生了新的重组或叠加。如果以前从当下出发理解过去和期待未来的时间结构正趋于崩溃,我们将越来越难以理解和描述自己的生活经验。阿瓦尼安斯进而认为当下不再以过去演绎推导,而是被未来塑造,对未来的预期越来越决定当下的状态。“叠层时空”在某种意义上应和了当下的时间结构与经验。高远所谓的“叠层时空”,“层”既指出了结构清晰的一面,仍指向某种规则;但“叠”同时也暗示了混杂与不确定。层层叠叠意味着不同时空结构与记忆的错置,其中压缩与膨胀兼具,清晰与混沌互相交战。如果说我们要承受住爆炸式信息过载与时间结构雪崩式塌方,就不得不抓取过去的遗留物,也就是废墟与残骸,以它们为线索去重构想象与经验。正如城市化进程所制造的废墟与残骸,它们有的仍被埋藏在原址地面之下,有的早已被粉碎而消失,有的重新被回收到更为隐秘的结构里,这12位艺术家也以不同的方式去打捞记忆深处的“尸骸”。

高远将展览的结构分为三个部分:“旧物新生”、“叠层废墟”与“时间错置”。很显然这种分类只是为了方便归纳,而选取一些较为突出的特点进行整合。其实三个部分并没有绝对的界限,它们都属于凝视历史的“废墟”,从时间的“残骸”中汲取力量,而共同构成了一个对话的系统性整体。只是在取用物质材料,以及使用媒介时,有的艺术家更为直接而完整,有的是利用残骸中的残骸再重构,有的只是对废墟美学的致意而显得不同。

▲《封存的记忆》 刘建华 2019 旧电箱、钢、视频播放器、冷光线 900×300×65cm(尺寸可变)

▲《封存的记忆》 刘建华 2019 旧电箱、钢、视频播放器、冷光线 900×300×65cm(尺寸可变)在展厅中,刘建华的《封存的记忆》最先映入我们的眼帘。刘建华将二十世纪八十年代上海港口码头的废旧电箱重新封入钢板之中后,再进行简单的排列组合,便形成了一种巨型机器装置。废旧电箱曾是码头兴衰的见证,其斑驳印痕,无不述说着往昔的力量与今日的颓废。作为工具,它们已经死去,但艺术家以一种巧妙的方式使之重生。刘建华并没有彻底地封印这些电箱,让它们沉入黑暗,而是同时在钢板上敞开空间,置入一些视频播放器。这些视频播放器正一刻不停地播放着上世纪八十年代的电影。这种年代的双重重置,在物质的静态与动态之间进行了奇异连接。将不同形态的遗留物并置,三十多年前的记忆并未被召回,反而让新时期的观众陷入困惑,面对那已隔了重重时间阻碍的记忆,一切没有更加熟悉,而是朝着怪异的陌生感发展。曾经坚挺有力的电箱已遭废弃,曾经流行一时的电影如今令我们啼笑皆非,这种双重并置的装置却散发着古怪的魅力。

▲《94清洗废墟计划》展望 1994 德国哈穆勒金属相纸 58.5×47.5cm×9

▲《94清洗废墟计划》展望 1994 德国哈穆勒金属相纸 58.5×47.5cm×9展望的行为作品《94废墟清洗计划》以戏谑的对抗,来诘问城市化中的拆除问题。时下繁华的王府井早已盖起高楼,成为熙熙攘攘的商业地段。但这些商场所在的土地上曾经竖立着民国建筑,它们如今早已荡然无存。在1994年新的城市建设中,这些旧宅院、洋楼面临拆迁,展望立即奔赴现场,就在虎视眈眈的挖掘机旁,他开始了自己的行为表演。他努力地清洗着这些民国建筑的断壁残垣,同时还粉刷新漆,就像对待珍视的新居一样。这当然近乎知其不可为而为之的“愚执”,也是静默的抗议。浸透时间与风雨的建筑,肯定曾有无数生命于此流连徘徊,来了又走,但它们马上就要彻底化为废墟,被抹去痕迹,甚至不会有一丝回响。一个敏感的艺术家深知这是永恒的告别,要在它们彻底消失前进行匆匆一瞥。清洗,洗不去历史的尘埃,而拆迁的抹除却能彻底取消旧事物,仿佛它们从未出现。这是无情力量与情感呵护的对比,汹涌而来的商业大潮将吞噬一个时代。展望所创作的作品,是一种近乎怪异的档案,在档案中那些建筑曾留下最后的身影。

▲《“大音”之八》 冷冰川 2004-2019 布上综合材料 180x125 cm

展览中唯一的系列绘画出自冷冰川之手。这组绘画虽然利用了大漆、枯草、枝干与其他建筑废料,但它们显得颇具东方韵味。尽管画面时而粗粝狂放,时而细腻深邃,但美感却无法掩饰。无论是荒寒的意境,还是废墟的意象,自然与生命以一种更凝练的状态徐徐展开。这些绘画打开了更深入的时间经验,它有时并非热烈纷乱充满生命张力,而是在浮华背后源源不绝又细若游丝的气息。它们看似微弱,其实是意蕴悠远,回荡着自然生机的余音。

▲《浅山》 邬建安 2016 420块砖 尺寸可变

邬建安的《浅山》用一堆从旧建筑上拆迁得来的砖头作为材料,并在这些砖头表面进行切割。它也分享了一种排列的逻辑,只是这种排列看似更为齐整,数量也更庞大。邬建安通过对砖块表面的任意切割,形成不同的肌理来打破这看似整齐的排列,因为每块砖头的图形与肌理都不一样。这些不同形状与表面的砖块经过集体排列后,使人很难不将注意力放在它们的表面上,它们引诱着我们去寻找一个并不存在的图形逻辑。他在有序与错综中布置了障眼法。艺术家想以缩微的方式模仿山川自然的沟壑交织所形成的肌理,但这种在硬质建筑材料上的切割生硬无比,显然不可能完成这一任务。但邬建安就是要借助这种不可能,来引起我们重思自然与人为,暴力与柔顺,粗劣与细腻等之间的强烈对比。▲《断流》 陈文令 2019 废旧除草机、不锈钢等 300 ×116 ×183 cm

陈文令的《断流》由拖拉机、小红人雕塑等装配而成。拖拉机本是农业中的常用机器,但陈文令不是直接挪用,还对此进行了一些改造,例如将车轮等处涂成金黄色,并特意为拖拉机头安上一团塑造的烟雾,暗示机器正在运行中。现成品与雕塑的结合,色彩之间的明艳对比,将我们带到一个颇为幽默的场景。劳动中的拖拉机是颇为常见的景象,但如今越来越难以见到,它们已消隐在社会大发展摧枯拉朽的洪流之中。陈文令或许怀念那个曾给他带来欢乐的熟悉物件,拖拉机座椅上红色小人笑容灿烂,指代了一代人的岁月与记忆。然而它们将不可挽回地退避在最偏僻的时间角落。陈文令的装置应不仅仅表达对往昔岁月的怀恋,亦是对当代社会加速发展的隐秘回应。颇值一提的是,一种已颇为少见的农业生产工具,进入看似高雅的文艺空间,多少给我们带来一种错位感。或者这正是陈文令想追求的戏剧性效果。

▲《山水镜》 展望 1997 不锈钢、旧家具,左:166 x 75 x 60 cm 右:190 x 90 x 40 cm▲《镶长城》 展望 2001 影像装置、金砖若干 10'02''

展望的《山水镜》直接征用了现成的旧家具。他把这些旧家具中平滑的镜子置换成凹凸不平的不锈钢。这些不锈钢的表面层层叠叠,起伏缠绕,它们早已失去了真正镜子的功能。艺术家对其刻意的取消,让这种“镜子”无法完整地映照我们的容颜。镜中的“我们”是不可见的,当我们越试着凑近《山水镜》看清自身,越不可能,而镜中的山水肌理反倒扑面而来。以不锈钢模仿自然,当然戏谑又徒劳,艺术家却刻意使用强迫的手段,让我们注意到这种悖论。旧家具已打上时间的包浆,不锈钢却是现代工业产物,这之间的新旧结合,是不同时间维度的强行嫁接,撞击出令人诧异的光芒。他的另一件作品《镶长城》也有类似的手法。在2001年,展望带领一群人在一处残缺的长城上“作业”,他们为残缺的长城镶上不锈钢制成的“金牙”。在阳光下,这些镀金的不锈钢砖块金光闪闪,分外耀眼。这一看似戏弄历史与文物的行为,我们不必执着去寻找其意义。在他的行为表演背后,当然包含了展望对历史与当下的思考。曾经修建长城的民夫换成了艺术家及其团队,烧制的砖块也转换成现代技术制品不锈钢,古今对比已足够鲜明。在展厅里,这些“金砖”重新堆叠,并在上面放置一个播放当年“镶长城”行为录像的电视,又形成了新的对话关系。它除了表明对当年行为表演的记录,同时也进行了新反思。时光荏苒,曾经的行为表演,今日再也不可能重现,当然刻意重现也没有意义。展望的作品依旧把我们带入了那个拆毁与重建的时代。但《镶长城》以新的形式获得了新理解,抽去与长城的关联,《镶长城》在二十年后于展厅中被重构,虽然不复当年的气魄,却融入了新的时代拼凑的逻辑中。▲《梦游》 邢丹文 2001 综合材料装置:双频视频和树脂箱子,高清视频,立体声原创配乐 尺寸可变

我们对世界的感知,实际上是最为奇妙的过程。在记忆中,许多形象与经验都以片段的形式存储,通过特定场景而被重新激活。我们的记忆与感知,从来都不是对现前的完整把握,而是融合了先前的经验。邢丹文的《梦游》实际上是以影像的手段来阐释这一感知过程,她将中西方城市经验,以及中国传统音乐结合在一起,不同气质的事物与经验被剪切拼接在一起之后,现实也仿佛梦境。影像的运动,就像我们意识的流逝与向外投射。先前的经验与形象纷至沓来,淹没了我们,又将我们拉扯。它带给我们的并非只有迷惘,还有一些诗意经验的绽开。▲《白做-山》 宋冬 2011-2012 旧窗户、玻璃、铰链、门把手、扶手、锁、多层板、插座、电线、油漆 271.8 ×120 ×113 cm

宋冬的《白做山》造型十分奇特,它是以把手、窗框与陶瓷等材料制成的装置。白色是其主体,光洁如新,而它上面却是有颜色的旧窗框,这种新旧对比效果很鲜明。它虽被命名为山,但却是极度抽象的几何体不断拼接而成。尽管它以几何体为主,但它仿佛在不同的运动块面逐渐旋转上升。从底部的坚实,到顶部的虚空敞开。这件作品看似不经意,其实蕴含了艺术家非常惊人的对形式的敏感把握。他对造型与色彩组合的敏感掩藏于观念艺术的外表之下。所以,面对它,我们总是想细看,揣摩出其中所蕴含的独特性,而不只是被观念刺激后就浅尝辄止地离开。▲《背后的故事:仿大痴山水图》 徐冰 2019 综合媒材装置 150 ×300 cm(玻璃尺寸),500 ×174 ×60 cm(灯箱尺寸)

徐冰的《背后的故事》系列早已颇负盛名,是他极为重要的作品。展厅中《背后的故事:仿大痴山水图》和之前的同系列作品创作手法一致,也是对中国古典山水画的重构。但它的特殊意义在于,单就《仿大痴山水图》这一题名就别具深意。之前这一系列作品大多数是非常独特的经典名画,往往具独一无二性。而《仿大痴山水图》在中国绘画史上同名作品却颇为不少,如沈周、蓝瑛、董其昌、王原祁、王鉴等画家都有同名作品。这当然意味着元代大师黄公望在这些画家心中有至高地位,他们试图通过临仿来汲取前辈大师的技艺。仿某某笔意,是中国传统绘画中重要的学习过程。更重要的是,这是他们追慕先贤,表达敬意的方式,所以才有如此多画家纷纷以自己的笔墨向黄公望致敬。这些致敬之作,有时并非忠实的临仿,而是常出己意。这些作品以一位先贤共同贯穿起来,形成了一张前后相续的作品系列,它们有真正的对话关系。这不是中国特有的现象,但在中国传统绘画里极为典型。所以,我们将徐冰《背后的故事:仿大痴山水图》理解为对中国文化传统的一种致敬大概也不算全错。毕竟这件作品的画面如此接近王鉴《仿大痴山水图》,某种意义上这是对传统的双重临摹,王鉴模仿黄公望,徐冰模仿王鉴对黄公望的模仿。优雅古典的山水画气息扑面而来,令我们怀想一个失落已久的传统。但熟悉《背后的故事》创作逻辑的人,会很清楚徐冰是用垃圾建构了这一系列富有古典气息的“绘画作品”。所以,当我们转到画面背后,只能看到一些“垃圾”:塑料袋、旧报纸与枯树枝。从正面到背面,反差如此巨大。徐冰以最微不足道的废弃物从反面“临摹”了一件大师之作。但我们仍然猜不透徐冰的态度,他是致敬,还是反讽?徐冰是试图暗示任何传统都无法用过去的思路将它寻回,还是表明这种失落是不可避免的,在现代社会它们只属于记忆?这种表面与内里的游戏,在徐冰的创作中非常娴熟地运转着。▲《“境物”》 庞海龙 2011-2021 旧玩具、灰尘 尺寸可变

庞海龙的《境物》收集了上千件儿童玩具,将它们演绎成一幕幕场景,这些场景又共同构成了一个整体情境。它就像一个微型的王国,但这个王国并非童话世界,而是由众多机器组装而成,如挖掘机、汽车与坦克等,这些机器之间对话隐秘,令人捉摸不透。艺术家显然并非要将我们带回美好的童年世界。他在这些玩具上覆盖了一层层灰尘,旧玩具经过灰尘再次折旧,当作品整体呈现出灰茫茫的状态,我们其实很难感到它传达的是快乐气息。它像是一种经历过大劫难后的场景,原本运动的机器们仿佛突然之间被从天而降的灰尘彻底尘封了。这里弥漫着末世感,与童年的天真快乐迥异。▲《抚摸》 杨心广 2009-2013 旧房梁、墨汁 330×500 cm

杨心广的《抚摸》也是对建筑材料的再利用。他收集了16根老建筑物的房梁,它们表面上原写有“西二前下今”“西二后下今”等表示方位的中国传统建筑术语。这些语言我们颇难理解。杨心广将这些房梁重新抛光打磨,旧有的字迹自然而然也在这个过程里消失了。房梁打磨后不仅失去了字迹,也失去了岁月在其表皮打下的烙印。它们成为又新又旧的物件,针对它的过去,它们经打磨后更加光滑而露出新的纹理,而与当前的种种现代事物相比,它们仍属于旧有的传统之物。杨心广还在这些抛光后的房梁表面写上原有的术语,但这一次他尽量写满。看似“用力过度”的书写,让这些房梁变得“不伦不类”:它们已经脱离了原有语境的功能性,但艺术家又通过大量字迹覆盖提醒它们曾经发挥过的作用。艺术家制造了一个悖论,这两次“抚摸”也令我们浮想联翩:第一次抚摸,艺术家抹去了这些房梁老旧的表面和字迹;第二次抚摸,艺术家用毛笔触碰它们的纹理,又暴力地让它们面对重新覆盖上的字迹。

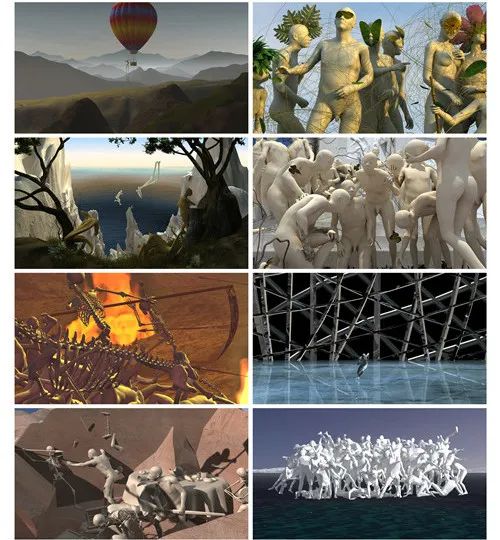

▲《从头再来》 缪晓春 2008-2010 三维电脑动画 14分22秒

缪晓春的《从头再来》是艺术家颇具野心的作品。他试图以动画来述说一个关乎人类历史颇为宏大的故事。其中既关乎生命的诞生与发展,历史的不断前进,也是对世界的一种狂想。在这些精妙的造型与场景中,缪晓春不仅将自己的形象置入其中,更是引用了大量的艺术史经典名作,观看这件作品的乐趣之一就是发掘这些画作与造型。但更重要的是,我们会惊叹于缪晓春想象力的爆发,博学的引用,它几乎囊括了世界发展的主要线索,只是艺术家以自己的方式微妙地阐释与叙述。缪晓春可以把握如此宏观的结构,又对过渡的节奏精准而大胆的切换。缪晓春在作品中把不同时空叠加在一起,也隐含着他对生命发展的形而上追问。由于作品过于丰沛的细节,并非短文所能概述的,因此我选择暂时停止评述。

▲《彼岸》 卢征远 2014 霓虹灯,水泥管,钢筋等 尺寸可变

卢征远的《彼岸》以霓虹灯管与建筑废墟中的水泥管配置而成。两者的组合带来“莫名其妙”的效果。霓虹灯管与水泥管原本都是城市化的象征,但此刻水泥管已是废弃物,失去了它的作用,成为了建筑垃圾。而霓虹灯还闪耀着光芒,仿佛仍具生命力。废弃物加上仍在闪耀的灯光,造型上颇为奇特。灯光似乎总想逃离水泥管的束缚,它轻浮地游离着,似乎想奔向原本属于它的环境之中,但却无奈地被沉重的建筑垃圾捆绑。城市化本身或许正是充满着这类激烈的张力,不断趋向新和光鲜,但它的基底却是无数的废墟。卢征远幽默地暴露了这种张力关系。

在现代性发展中,物质仿佛完全成了被动之物,特别是无生命的物质常常只是被当作材料。但是今天思想家们已经指出了这是一种过于狭隘的人类中心主义偏见,简·班尼特就高扬物质充满生机,有其潜在而活跃的生命力。于是,即便那些被视为废弃物的垃圾,它们其实仍在顽强地抵抗之中。这或许也是“叠层时空”展览中的艺术家会不约而同地关注城市化的建筑垃圾与废墟,因为它们仍然以一种难以穿透的方式在神秘地运作着。艺术家的加工,并非全然主导,而是对物质性本身力量与生命的组合。(凤凰艺术 鼓浪屿报道 编辑/李心蕊 责编/索菲 dbk )

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

▲《封存的记忆》 刘建华 2019 旧电箱、钢、视频播放器、冷光线 900×300×65cm(尺寸可变)

▲《封存的记忆》 刘建华 2019 旧电箱、钢、视频播放器、冷光线 900×300×65cm(尺寸可变) ▲《94清洗废墟计划》展望 1994 德国哈穆勒金属相纸 58.5×47.5cm×9

▲《94清洗废墟计划》展望 1994 德国哈穆勒金属相纸 58.5×47.5cm×9