关于本文作者:

林叶,艺评人、译者。主要从事视觉文化的研究与摄影理论翻译工作,译作有杉本博司文集《艺术的起源》《现象》《日本摄影50年》《私摄影论》及《为什么,是植物图鉴》,选译《日本艺术摄影史》等。文章发表于多家文化艺术媒体。

1975 年,东松照明邀请细江英公、森山大道、深濑昌久、横须贺功光、荒木经惟等人一起创办了WORKSHOP写真学校。这是一个私塾式的摄影教育机构,每个教师只向自己教室的学生授课,没有固定的教材,也没有什么通行的教学大纲,完全按照教师自己的喜好与特点进行授课。因此,在招募学生的时候,每个教师都要撰写自己这个教室的入学说明书。

WORKSHOP摄影学校(1974-1976)的教师团队网罗了日本战后最重要的摄影师,从左前方顺时针方向分别是深濑昌久、东松照明、横须贺功光、细江英公、荒木经惟、森山大道

这个世界扫兴又无聊,所以觉得“我就是摄影,而世界就如摄影一般充满了谜团”这样的状态很有意思,我好像也做不了其他什么生意,就拼命地在拍照。我出生于一个乡下的照相馆家庭,所以用乙酸做初生汤,还是三岁小孩的时候,就开始做显像、印相、放大的事情,从修改照片到清理污点,这些事情全都已经烂在肚子里了,可以说是一位“天才-灾摄影师”,很遗憾的是,我比较欠缺服务精神。

短短两百多字,便让人知道这不是个正常人。虽然是为了招生而写的说明文,但看起来却更像是拒人于千里之外的宣言——警告人们,自己是一个欠缺服务精神的人,要来学习也不要期待能得到他的特殊照顾。更麻烦的是,他显然不是在虚张声势,而是真的对此深信不疑,他确实就是这样为人处世的。果然,他的教室“学生很少”,接到的广告也很少,他会将“整个世界都很无聊,为了打发无聊,只能喝酒和拍照”挂在嘴边,他只能靠醉意打开心扉。他的确就是那个被他称为“被褥人”的流浪汉,孤独地靠摄影来消磨时间。

被褥人收录于摄影集《鸦》(苍穹舍出版,1986)© Masahisa Fukase Archives

日本摄影界向来不缺奇人。有狂放不羁、瞬间能将任何人拉入自己摄影世界的“写狂人”荒木经惟,有羞涩而孤傲、永远在街头彷徨、将自己的肉身转化成感应器的“野狗”森山大道,有拼尽全力将所有感性纳入到思想之中、执着地探寻“摄影为何”的“成为相机的男人”中平卓马……而深濑昌久则是一个通过摄影不断将自己附着在世间万物之中,反复检视、彻底燃烧自己生命的疯魔之人。这么说并非要对他们进行比较,分出个高下,而只是想要说明,日本摄影领域中这些充满魅力的摄影人,他们的摄影始终与生命纠缠在一起,他们的摄影就是他们自己,无法用学院里的理论、类型、风格、方法来强行对他们进行分析。正如濑户正人所言,这些人的摄影就是病毒,是能够在人们接触到他们的作品的时候,悄无声息地潜入人们的内心,在某个不为人知的角落里一点一点地生根发芽,慢慢地将人彻底感染。深濑昌久是孤独的,除了与所有现代人一样,都必须独自面对传统价值系统崩塌之后彻底个体化所导致的现代性孤独之外,他更是一位自我放逐者,面对现代社会的冷漠与异化,他比任何人都更敏感也更骄傲,因此,他所表现出来的对抗方式也就更激烈。身为长子、本该继承家业的深濑昌久将自己从遥远的北海道抛投到正迅速膨胀成为巨兽的东京,独自一人面对彻底陌生化的都市环境,他只能将自己封闭得更加坚固。那么,如何通过按照自己的尺度和性情努力去实现独特的自我表现和自我塑造,将内心深处直接喷射出来的表现欲望转化自我确定的方式,大概便成为了他的首要命题。于是,他从小便浸淫其中的摄影,以及他对摄影的热忱,便从他的生命之中召唤出一种特殊的生活方式,让他在摄影中以最极致的方式获得完全而真实的生活,表达他作为独立个体的个性。

深濑昌久为举办于美国费城艺术博物馆的展览“黑太阳”(Black Sun)印制参展作品

图片:濑户正人 摄 © Masato Seto

自我个性并不存在于真空式的个体生活之中,必定是在与外界的互动与对话中逐渐形成并显现出来的,是一种社会性的产物。性格孤僻、沉默寡言的深濑昌久应该很难依赖抽象语言在与他人的对话中来实现自我个性,而只能通过具体的身体行动来实现独特的自我表达和自我塑造。摄影之于他,无疑是一种绝佳的媒介。虽然摄影在影像生产上是去身体化的,不需要像画家似的一笔一画地亲手描绘,但随着摄影技术不断升级、照相机的全面普及,拍照已经不再是什么高深的技术活,随之而来的变化就是摄影行为的身体化,也就是说,摄影行为不只是按快门这么简单,而是从萌生拍摄冲动之前的身体感受开始,到照片被作为作品选择出来并以恰当的方式进行展示、传播为止,全都属于“摄影行为”。

收录于摄影集《卟噜卟噜》© Masahisa Fukase Archives

在这个过程中,一个真实的自我就很自然地参与其中,摄影行为本身就是一个生命实践,是真实自我与外部世界沟通交流相互碰撞的过程。这也就是让深濑昌久在摄影创作过程中能通过外部的他者来寻求自我理解的原因。而且,他采用的是一种最极致的方式——与他者一体化的参与方式。“不疯魔,不成活”,《霸王别姬》中的程蝶衣是通过自我与虚拟角色的一体化来完成自我塑造,深濑昌久则是通过附身于拍摄对象之中来达成对自我的认识。正如濑户正人所说:“在深濑先生的照片中,可以清楚地看到他本人的影子。可以说,他所拍的一切,都不过是自己和自己的影子。乌鸦、猫,甚至是猪,都是他。只是追逐那个‘影子’,深濑先生的身影马上就会出现。”

深濑昌久的爱猫 © Masahisa Fukase Archives

这样的情况也同样发生在深濑昌久的妻子洋子身上。1973年,洋子在《相机每日》杂志上刊登了一篇题为“无可救药的利己主义者”的文章,其中她是这样形容深濑昌久的:“每一天每一天,他想的都只有摄影,在这个世界上,让他心怀感情、让他为之而生的、让他忧思苦恼的,只有他自己,如果说,还有其他什么生物的话,那就只有那只名为‘hebo’的黑猫。近十年来,他一边与我一起生活,一边就只知道用镜头盯着我,他所拍摄的我,其实只不过是一个似是而非的他自己而已。”

可以说,摄影就像是深濑昌久的回声定位,他将自己的情绪、感受、意念通过摄影抛向他的拍摄对象,去引发对方的反应,并将这样的反应接纳在感光纸上,让他能够发现自身之中的他者来把握自己在关系中的位置,来理解自己作为独特个体的存在。例如,他会“突然把很不情愿地把爱猫佐助扔进池潭。原本平静如镜的水面上荡起了波纹。佐助拼命地用不像狗刨式的猫式泳姿朝这边游来。深濑先生觉得有趣,便按下了快门。浑身湿透的佐助好不容易爬上岸,深濑先生却在一旁独自偷笑。”这种情况看起来似乎非常恐怖,好像深濑昌久是一个残忍地对待生命的人,但如果与他为了拍摄自己上吊的照片不惜真的上吊自杀的“自虐”式摄影联系起来看的话,或许我们就能理解他的动机了——他或许就是想要了解生命在濒临死亡的情况下会有什么样的表现和反应吧,想要知道自己在死亡面前的真实状态吧。为此,他是要将自己完完全全地交托出去,进入某种疯魔状态。

深濑昌久的爱猫,收录于摄影集《佐助!!我心爱的猫啊》(青年书馆, 1979)© Masahisa Fukase Archives

那么也就不难理解,他拍摄的照片,不论是猪、猫、乌鸦还是妻子,都充满着真切的情绪和热切的欲望,即便有的时候,这样的情绪和欲望让人感到压抑、沉痛甚至绝望,但那就是他通过摄影捕捉到的真实的回声,集中表现了他身为异乡人、处于陌生化社会中努力探索自我方向、确立自我存在的精神状态。或许也正因为如此,他可以宣称:“我的照片,是为了我而拍的。不管给别人留下怎样的印象,我都毫不在意。”为了发现自己,他就需要通过这样的“冒险”来推进他的自我肯定和自我确认,促使他更深入地去探究自己的个体化身份。 如果说“附身”是深濑昌久通过与他者一体化的参与方式来实现独特的自我表现和自我塑造的话,那么在《家族》《父亲的记忆》等作品中,他所表现出来的便是一种截然不同的探究自我身份认同的方式,也就是在认同自我身份于其中的家族谱系内部寻找自我身份的历史构成性与复杂性。

摄影集《家族》© Masahisa Fukase Archives

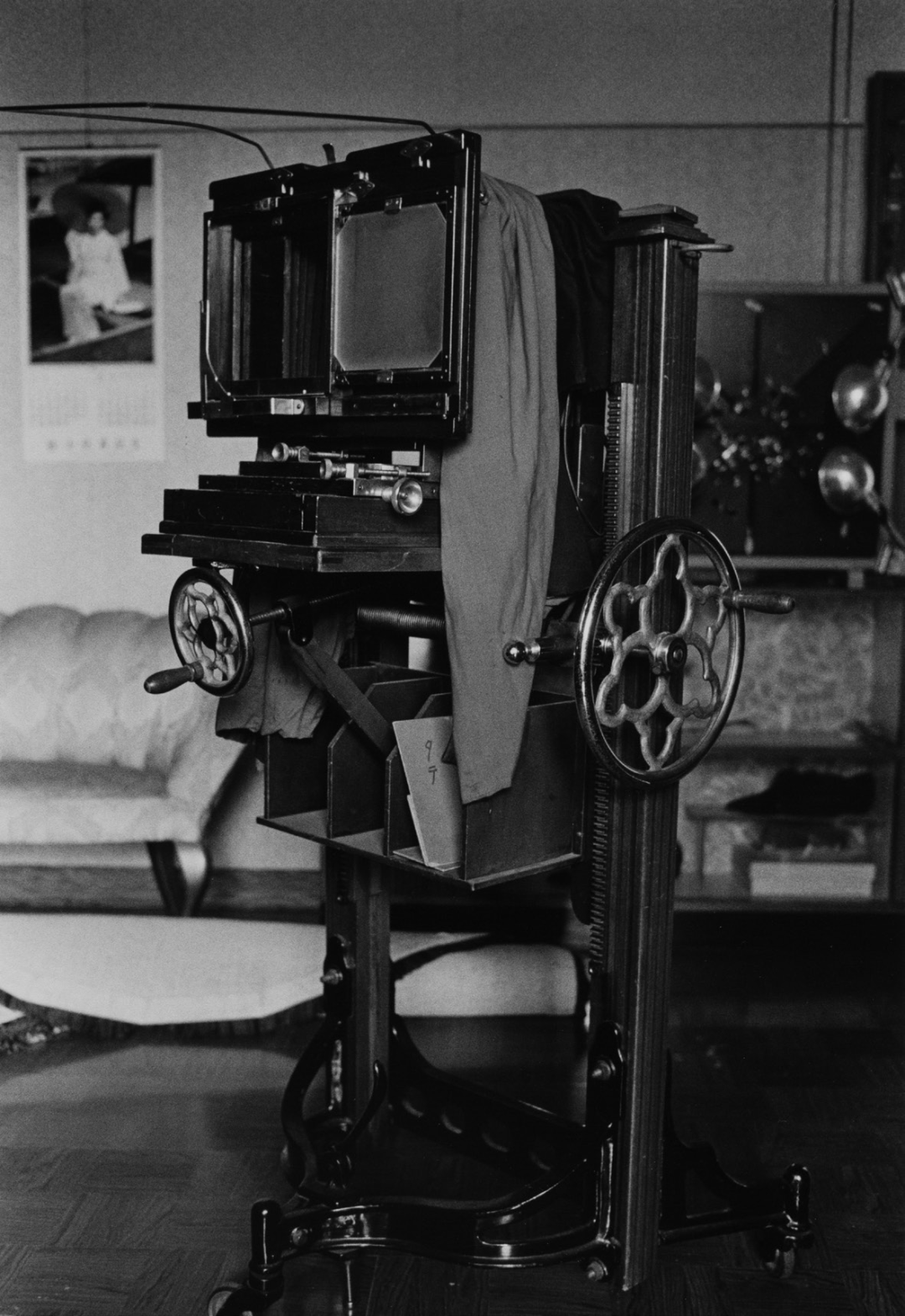

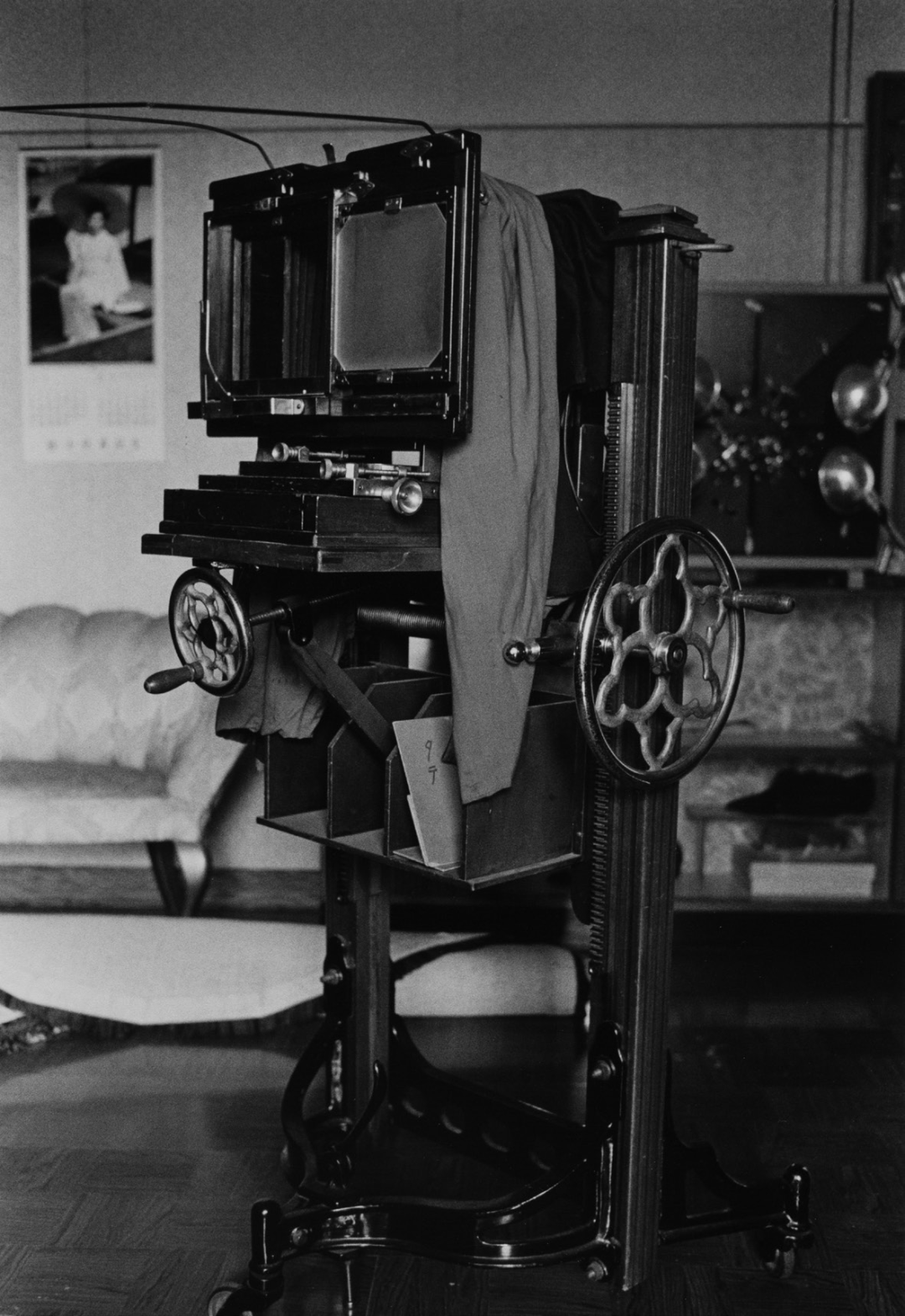

在文章开头所提到那段招生说明文中,深濑昌久点明了自己与摄影有关的记忆:身为深濑照相馆的长子,他从三四岁开始就给母亲打下手,被迫压抑住外出游玩的冲动,忍受摄影这份工作的折磨。后来,他在回顾早年生活时曾说过:“我对摄影的怨恨大概就是从那个时候开始的吧。”而在他上高中之前,他使用过的照相机就只有放在二楼“写场”中那台笨重的安东尼,加上必须继承家业的宿命,这二者都让他感到无比沉重的压力。直到他上高中后,家里买了一台小型照相机,他才感到“自己的命运发生了重大改变”,以此为契机,他开始沉浸在摄影表现之中,并最终“背叛”了自己的家族,远赴东京。

深濑照相馆的安东尼照相机,收录于《父亲的记忆》© Masahisa Fukase Archives

1971年8月10日的深夜,深濑昌久和他的妻子一起回到了故乡。“为生活所迫,都没有什么时间回忆故乡的事情,弟弟作为家里第三代继承人已经十几年了。我也已经三十好几了,我已经忘了是因为什么缘故,突然就非常想念故乡。说到故乡,对我来说就是北海道的‘深濑照相馆’的那些血亲。”于是就有了后来的《家族》。那年之后,他每年都回到北海道,召集家族成员,以他曾经很不喜欢的摄影方式——合影,郑重、冷静地给家人拍摄家庭合影。事实上这并不是简单的人员聚集,而是一次次静心安排的行为表演。在这个过程中,他要么在家人中加入半裸的女性,要么让一部分人背对镜头,等等,与家族内部的他者进行碰撞,让家族内部的各种关系得以浮现出来。随着时间一年一年地流逝,家族成员的生命状态、内部关系也不断地发生变化,而在这一年一度的仪式化凝视中,他不断地确证自身身份的历史性与关系性,将自己重新“嵌入”自己的历史关系之中。

深濑昌久与父亲,收录于摄影集《家族》(IPC 出版,1991)© Masahisa Fukase Archives

在《父亲的记忆》中,他又把视线投注在父亲身上,用家庭的历史照片来重构家族历史,借助父亲的照片让自己在可视化的状态中重返家族谱系内部,同时也以父亲作为自己的拍摄对象,关注父亲在日常生活中的状态,拍摄父亲一年一年老去、慢慢迈向死亡、于1987年去世的全过程。1985年深濑昌久在《流行写真》的文章《狂、礼文岛》中这样写道:“所有人都朝着这边微笑。在北海道北部的美深町深濑照相馆中服役了40年、喀哒喀哒作响、八开纸大小的安东尼照相机的对焦屏中,深濑一家倒转着笑着。(中略)父亲基本上已经弱不禁风,去年年末进入特护养老院,已经活不了多长时间了。这可能是他最后的纪念照了。(中略)所谓‘生者必死‘这种说法,与父亲身上那不远的将来重叠在一起,多少显得有点感伤。映照在对焦屏上的这些倒转的家人,每一个人都会死去。而将这个样子记录下来的照相机,就是死亡的记录装置”。

可以说,摄影之于深濑昌久已不是单纯的记录或表现,而是与死亡的对峙,是通过将生命在时间之中的种种变化,转化成视觉上可审视的对象,来实现对死亡的超越。他说过:“人是希望、失望、绝望以及所有的喜怒哀乐的象征,一辈子始终保持一幅面孔,不过,把从生到死的这段有限的时间之流变成瞬间停止的冰点的,就是我们的这种不祥的摄影术。”显然,在他看来,摄影就是一种终结,就是让人的一切瞬间停止的魔法,也是让死亡变得可见、可感、可思、可考的媒介。

收录于《鸦》© Masahisa Fukase Archives

在《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》中,濑户正人提到深濑昌久在1992年的时候曾经给他寄了两百张死亡通知明信片,说“如果我死了,你就替我寄出去”。虽然在濑户正人看来这样的举动有点莫名其妙,有点疯狂,但从另一个角度来看,也许是因为他对死亡这种命定的结局过于执着,迫切地希望能够彻底地理解死亡,从而希望以这种方式将自己献祭出去。《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》中文版书影,濑户正人 著,唐诗 译,光启书局,2022年出版

濑户正人的《深濑昌久:渐渐变成乌鸦的男人》以生动的文笔和细腻的观察为我们呈现了一个有血有肉的深濑昌久,能让人通过他的描述重新进入到那个尘封的生命之中,去感受一个真实的深濑昌久。而在这个真实的深濑昌久的生命之中,摄影也许从来就不是字面意义上的摄影,而是某种特殊的、持续一生的仪式,在这场漫长的仪式中,他努力的实现独特的自我表现和自我塑造,完成自己的身份认同,从而超越死亡,彻底把握人这样一种存在。

完成拍摄后,深濑昌久时不时会来濑户正人等人的事务所 © Masato Seto

时至今日,他的作品依然能够打动我们,震撼我们的心灵,引发我们无尽的思索,或许就是因为他的作品在一定程度上揭示了我们每个人都共同面对的某种处境——那就是作为个体在现代社会中的绝对孤独,我们每一个人在有限的生命历程中也都与深濑昌久一样,必须直面“认识你自己”的德尔菲神谕,必须用自己的方式去完成附着于灵魂深处的个体化身份。