- 0

- 0

- 0

分享

- 以“侠客精神”暂居柏林的她,为何能受到贝浩登青睐?

-

原创 2022-07-10

生于1992年的王茜瑶在完成四川美术学院的本科学习之后,来到汉堡造型艺术学院深造,获得本科和硕士学位。她在毕业后的短短两年内就受到了欧洲顶尖画廊的青睐,展览邀约蜂拥而至——她与陈飞、徐震一起,成为了屈指可数的在贝浩登巴黎空间举办个展的中国艺术家。 在与贝浩登的合作之余,国王画廊和Massimo De Carlo的创始人也在今年拜访王茜瑶的工作室后,很快确定了为其举办个展的计划和时间,这不禁令人对她的个人发展和新生代海外华人艺术家的未来充满期待和遐想。

艺术家王茜瑶在作品前

图片:Courtesy of the artist and Perrotin

摄影:Claire Dorn

王茜瑶在工作室中

图片:Courtesy of the artist and Perrotin

因为对德国表现主义、音乐和哲学的热爱,王茜瑶在从川美毕业之后,来到汉堡造型艺术学院深造。她在初到德国时也尝试了一些行为、装置和影像创作,例如将早年写的诗句融入作品之中。但在越来越深入绘画后,她发现绘画已经可以完全替代写作上的表达,也就不再纠结“意义”和“注解”,而是将情感和精力都悉数注入画面。

从2017年起,王茜瑶开始以“线”为主要表现形式,在单一和浓郁、繁与简之间变换,不断地用看似一成不变的线条为画面做加法和减法,生出万物万象。她的创作从打底的那一刻就已经开始。通过在底料里面加入彩色丙烯,她用背景构建出画面的空间和层次。在底料变干的过程中,王茜瑶会融入别的颜色,使其成为衔接底料与前景线条的层次。待画面干透之后,她再通过砂纸把画面磨平,用油画棒添上线条。

虽然画中并没有视觉化的故事或是主题性的场景,但她视肉体为介质,以画笔为延伸,让无器官的身体(Body without organs)来指引艺术家之手。正如德勒兹所言,“无器官的身体”并非是与实质的器官相对立,而是一种不被有机体所束缚的自由状态,是从规范化的社会中挣脱出的具有流动性的躯体。画中元素和画外身体不断生成,打破了限定的界限,如同宇宙中的粒子般互相碰撞、持续运动,在不受任何控制的场域中追寻、遵循着自己的规律。

这些从创世的瞬间涌出的线条令人联想到在湖面下飘动的水藻——而轻松自在、随遇而安的蔓延状态正是王茜瑶所奉行的生命哲学,她的勇气、笃定和淡然也相应地贯彻在作品中:就像是要捕捉冥想时忽然划过脑海的画面,或是天空中偶尔飘过的云彩,她的创作并不是想为任何事物赋予实质,而是为了在恢复纯净的基底上再现思绪飘过的痕迹。

摄影:Tanguy Beurdeley

正值王茜瑶于贝浩登巴黎空间举办个展之际,我们与艺术家聊了聊她在柏林的生活、家庭对她的影响,以及她的创作灵感和方法。

摄影:Claire Dorn

Q:在从川美毕业之后,你为什么会选择来德国继续学习艺术?

A:我很喜欢德国的重金属乐队和电子乐,比如德国战车(Rammstein)和发电站(Kraftwerk),它们可以说是我学习德语的动力。我十年前就迷上的音乐人阿尔瓦·诺托(Alva Noto)也住在柏林。另外,我也爱读西方哲学,从叔本华、尼采到德勒兹。当时想出国的第三个原因是我对自由的表达方式和抽象的创作方式的热爱——抽象在欧洲已经是一个老得大家都不想再去谈论的风格,就像空气一样自然。

我刚到德国的时候,画的是偏表现主义的色彩,但教授说,你都来德国了,怎么还画德国表现主义?这对我来说是当头一棒。不过我来这里的目的本来就是完全地更新自己,从零开始。我去图书馆看了很多画册,到处看展览,也去纽约和伦敦交换过。我还做过每天画一种不同风格的尝试,就像写日记一样,等一、两个月后,再从所有画里选出自己觉得最适合深入下去的方向。在德国的6年本科和研究生生涯对我来说帮助特别大,因为在那段时间里,我不需要有任何顾虑和担心,可以完全专注地寻找自己的绘画语言。

Q:你的父亲也是一位艺术家?

A:是的。虽然他出生在重庆边上的小城里,周围的人对艺术也完全没有概念,但不知道为什么,他十几岁的时候就很喜欢写诗和画画,想成为一名艺术家。他还报考过美院,但因为经济上无法承担学业,就一直自己在家里画。我从小就读他订阅的《画刊》和《诗刊》,听的睡前故事也都是他给我讲的梵高和高更。

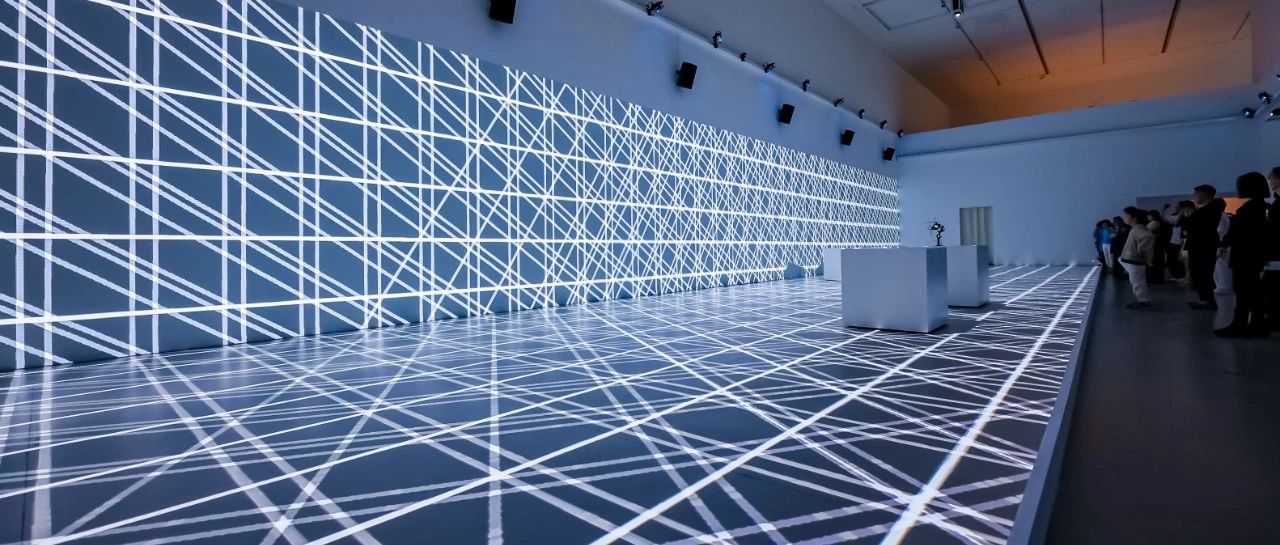

“王茜瑶:月亮水晶宫”(Xiyao Wang: The Crystalline Moon Palace)展览现场,贝浩登(巴黎),2022.06.09-07.30

图片:Courtesy of the artist and Perrotin

摄影:Tanguy Beurdeley

Q:你会和他交流你的作品吗?

A:会的,而且我爸爸一直以来都是我最好的朋友。不管是写诗还是画画,他都算是我的启蒙老师。一般来讲,写诗是很私人的事,但很多时候我都在和他吵架之后边哭边写,写完了拿去给他看,他还会点评。我在上学时,他也会把他喜欢的唐诗宋词推荐给我。他最欣赏的诗人就是李白,尤其是那种豁达的情怀和不为权贵折腰、潇洒的人生态度。他年轻时候的梦想就是一个人奔走天涯。我觉得我是完全继承了他的衣钵,一点都不想家,也不恋家,我觉得哪里都可以是我的家。

自由对我来说很重要。很多艺术家可能会在创作前提前做好构图或者草图,但我在画画时从来不打草稿。对我来说,每一根线条都有生命,可以自由生长,去往自己想要的方向。我会每天给我的植物浇水,观察、照料它们,但我不会去控制它们生长的方向和速度,我希望我和作品之间的关系也是这样。

Q:你的工作室窗明几净,看着也非常宽敞,可以简单为我们介绍下它所在的区域吗?

A:是还挺大的,超过200平米了。它离中央火车站不远,走路大概13分钟,汉堡火车站美术馆(Hamburger Bahnhof)也在附近,非常方便。它所在的小区里有很多建筑师事务所和艺术家工作室,也有画廊、电影工作室和实验音乐工作室。邻居都很好,都在这里住了很多年,互相认识。我隔壁就是卡塔琳娜·格罗斯(Katharina Grosse)的工作室。这里还住着策展人卡斯帕·柯尼希(Kasper König),他曾经是科隆路德维希美术馆(Museum Ludwig)的馆长,是德国很重要的策展人之一,也和白南准等举足轻重的艺术家是至交。他的另一个身份是国王画廊创始人约翰·柯尼希(Johann König)的父亲。

Q:你是怎么找到这个地方的呢?

A:在柏林不管是租工作室还是租房都很难,我和助理花了很多精力和时间才找到这个工作室,但在联系房东过后,很快就签下了合同。一方面是这里的租金的确很贵(在我之前的租客其实是一家拍卖行,但因为涨租金搬走了),另一方面是房东夫妇很喜欢艺术家,他们自己也是建筑师——他的父亲沃纳·杜特曼(Werner Düttmann) 是德国最重要的建筑师之一,国王画廊的柏林教堂空间就是他的杰作之一。我们每年9月份会有工作室开放日(open studio),其实我知道这个地方也是因为三年前的开放日。

我刚搬来柏林时,住的地方只有一个房间,我的工作室就在卧室里:大约20平的卧室里,画画的地方可能只有10平。一年前,贝浩登的老板艾曼纽·贝浩登就是来这个很小的卧室工作室拜访我的。他虽然只待了短短三十分钟,但他在看到作品后当场决定邀请我在巴黎的画廊空间做个展。我还记得他直接打视频给Clara Ustinov(注:贝浩登巴黎资深总监) ,确认了个展的时间。

对当时的我来说,租下这个工作室是一个很大的决定,也是很大的风险,因为租房前要交的保证金就抵得上我这几年存下的大部分积蓄了。但我知道马上要和贝浩登合作,所以就算风险很大,我也愿意试一试。还有很重要的一点是,我想为贝浩登的个展创作一幅很大尺幅的作品,只有在这么大的工作室内我才可能完成那件作品。现在看来,一切都是值得的——自从我搬过来之后,所有来拜访的人一进门就都合不拢嘴。

Q:你的创作很大程度上也和身体有关,包括你还练拳击和舞蹈,可以说身体也是你的创作媒介,或者说感知世界的工具之一。搬来这里可能对你的创作来说也会更自由?

A:其实在小空间里创作也很自由,只是说来到这里之后,可以画更大尺寸的作品,并且可以同时创作好几幅,随时观察。我还可以把之前觉得画得不错的作品挂在墙上对比,总结经验。

我喜欢画大尺幅的作品,因为我喜欢那种可以控制,但又无法完全控制的感觉。越大的画,我越需要跑动或者爬梯。有时候画框很高,我也不会完全用爬梯的方式,而是先跳起来,看我能跳多高,我就画到多高,就像是一种身体把我带去哪里,我就去哪里的感觉。我在画画的时候会忘记自己、忘记重力和束缚。我会跳、会飞,还可以游泳,而我画里的元素也在飞,我们都在飞。

所以我画画的时候是很开心的,出门见人、出去旅行对我来说比较累,回来就需要躺一下,但如果每天都在工作室里画画,我是不可能觉得累的,因为创作会给我能量。

Q:你是一位很高产的艺术家,不管是从画作还是从面对面的接触上都能感受到你扑面而来的能量。你从哪里汲取灵感,又是如何保持充沛的精力来持久地创作的呢?

A:我的灵感来源非常多元,没有固定的主题,每幅画都是东西方理念和文化冲击的一部分。我在国内时喜欢读西方哲学,但到了德国之后,我反而爱上了看中国的哲学和历史故事。可能很多人都有这种经历,到国外了反而会更珍惜自己的文化,或者更好奇自己的根源,会不自觉地问,为什么我会和身边的人有不同的生活方式,会从根本的思维结构上有差异?

我以前的灵感的确也有很多是源于电影和音乐,或者是在跳舞和出去旅行时受到的冲击,以及恋爱或者失恋的感受。后来生活慢慢趋于稳定,我意识到我不能再依靠外界的影响创作了。设想一下当你被关在一个漆黑的房间里,你该怎么办?疫情正好就是一个契机,我不能出门,见不到人,也看不了展览,一个人关在当时那个20多平的小卧室里创作。然后我就找到了一种方法——去分析自己画面本身需要的元素,在材料上面找突破,甚至是就地取材,比如说家里的一株植物,总之就是用很小的东西来激发出潜能,尽量减少对音乐、对外界和人物等感情世界的依赖。这种可持续性的创作状态非常重要。

我在画每一幅作品的时候,都想有一个新的突破,不断在创作的过程中学到新东西。这就像是去健身房练肌肉一样,练得多了,你对整个画面、使用的材料、创作的状态的掌控都会越来越好。

摄影:Tanguy Beurdeley

Q:你会对画面做很多修改吗?什么时候会让你知道一幅画已经完成了?

A:这非常难,也是我另一个主要在训练的方面。它完全取决于你对自己和作品的掌控。因为掌握得不好,你就会做错误的决定,在该收手的时候继续画。而且我最近的作品背景都很干净,所以有任何改动一眼就能看出来。我也为此找了各种方法去练习,后来发现在绘画途中尽量慢下来很重要,在不确定的时候就坐下来观察,但在画笔接触画布的瞬间要很果断,因为画面是最诚实的,如果一笔画下去就不够准确,整个画面也会没有力度和张力。我对作品的要求是,每一个笔触和每一个点都应该在它该在的位置。

Q:你在创作的时候会习惯有背景音吗?

A:我会听哲学的讲座,最近特别喜欢一个瑞士的哲学访谈节目,叫星星时间(注:这是艺术家自己的翻译,节目原名为“Stern Stunden”),我喜欢这种在创作时看书的感觉。有时也会放一些背景音乐,像爵士、电子乐,或者中文歌。

摄影:Tanguy Beurdeley

Q:这次贝浩登的展览题目是“月亮水晶宫”(The Crystalline Moon Palace)。你在为作品命名时也会参考神话故事或者传说吗?

A:这其实是第一次。我的灵感来源很碎片化,比如说我在读一本书,或者在看一部古装剧时,它里面的句子和歌词也可能会成为我的作品标题。这次展览中的《像萤火追逐着海浪》(Like a Firefly Chasing the Waves)就来源于古装剧里的歌词。

Q:你的很多标题的确都特别浪漫,就像诗歌一样。

A:对,只要是能浪漫到我的点,我就会记下来,然后在要为作品起名的时候,去匹配画面和题目。比如说我之前去公园,躺在草地上看到了天上的云,我就会想到《在公园里跟云朵花一起野餐》(Picnic in the Park with Cloud-flowers)。

摄影:Tanguy Beurdeley

Q:可以与我们分享你接下来的项目和计划吗?

A:今年夏天当代唐人艺术中心会在“北京当代”的展位上呈现我的个人项目,十二月份有一个在澳大利亚的个展,然后是明年二月初在Massimo De Carlo伦敦空间的个展和三月在国王画廊柏林空间的个展,后年的个人项目也已经确定了一个。

文丨沈逸人

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。