- 0

- 0

- 0

分享

- 缅怀大师:彼得·布鲁克

-

原创 2022-07-04

Peter Brook

🙏🙏🙏🙏🙏

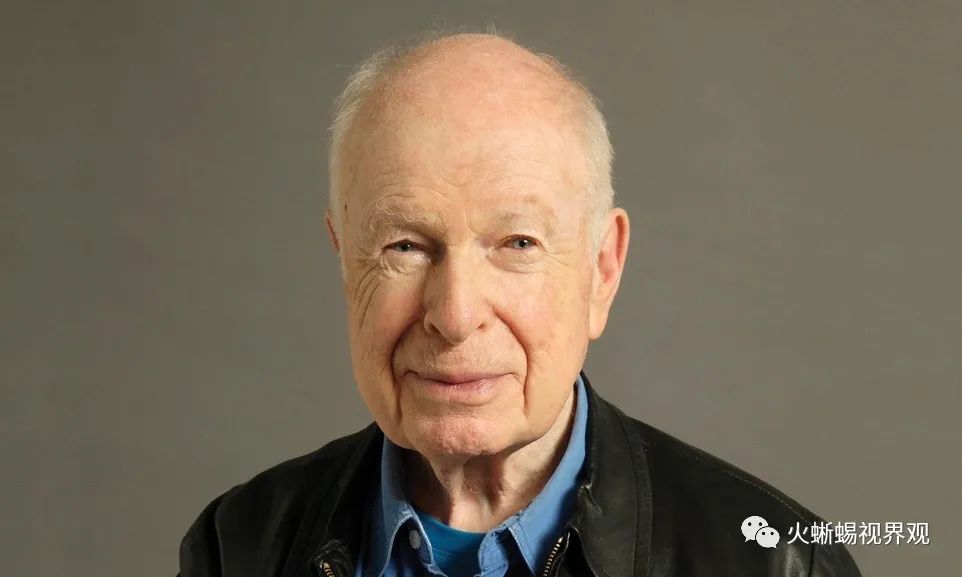

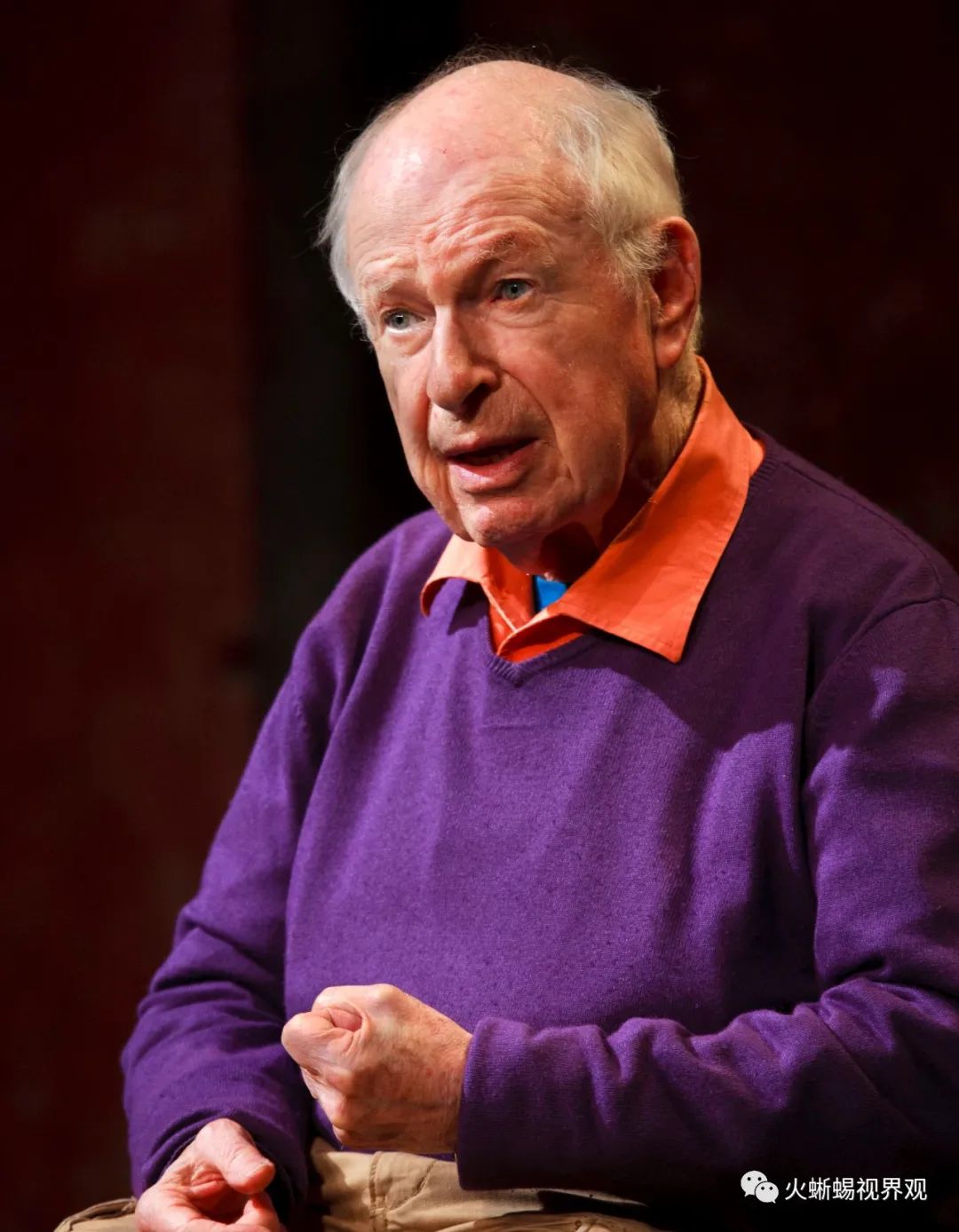

今天,整个戏剧圈都在悼念一位大师的离去,他就是两届托尼奖得主、艾美奖得主、奥利弗奖得主、因对英国、法国、西班牙、印度和美国艺术做出的贡献而获得“杰出荣誉勋章”的艺术家彼得•布鲁克(Peter Brook)。这位伟大的电影和戏剧导演于法国时间上周六去世,享年97岁。

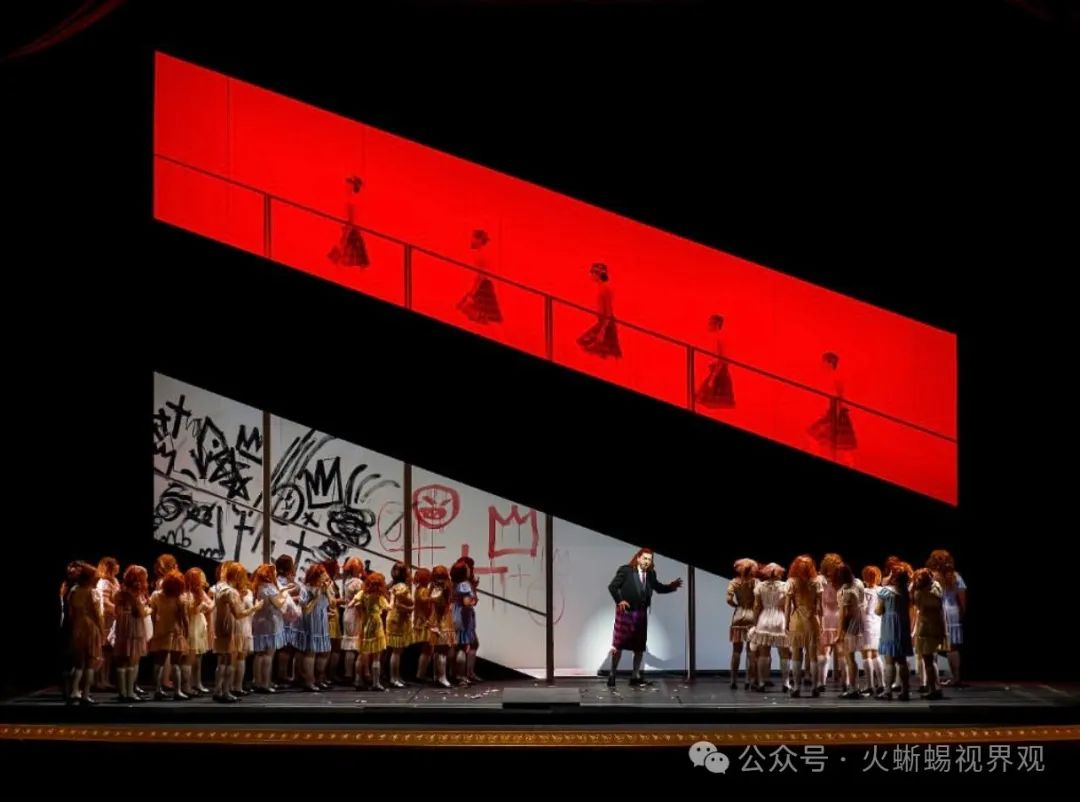

戏剧界的朋友对(Peter Brook)这个名字再熟悉不过,我们中国的戏剧观众在疫情前的乌镇戏剧节上,也有幸目睹过这位伟大导演的代表作品《惊奇山谷》。彼得·布鲁克(Peter Brook)因对莎士比亚的激进改编而闻名于世,他的戏剧专著《空的空间》、英语作品《马哈/萨德》(Marat/Sade),导演电影版的《蝇王》(Lord of the Flies),以及改编自梵语史诗的《摩诃婆罗多》(Mahabharata)......他的作品跨越了70年,从群星璀璨的莎士比亚作品到戏剧形式的激进尝试。

01

出道即巅峰

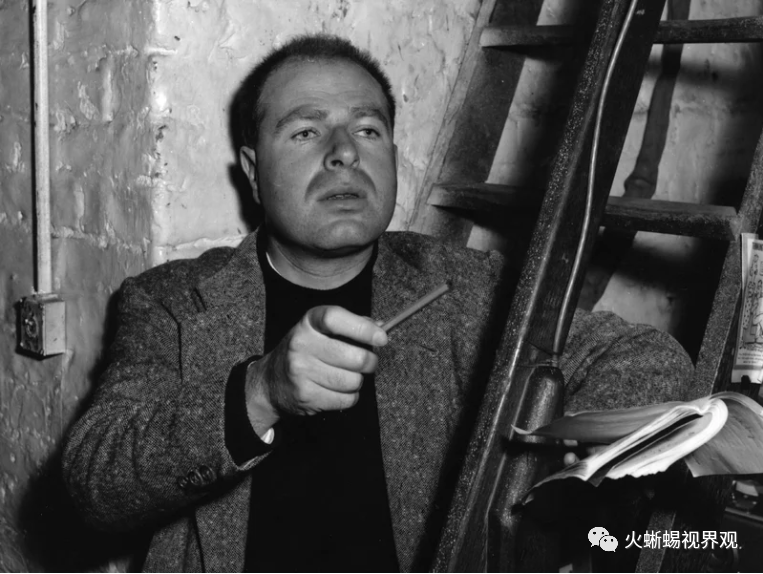

彼得·布鲁克(Peter Brook)的父母是拉脱维亚犹太人,移民到伦敦。彼得·布鲁克(Peter Brook)是个天才,17岁时就开始了他的职业生涯首秀,1943年他制作了《浮士德博士》(Doctor Faustus)。从1947年到1950年,他担任科文特花园皇家歌剧院的制作总监,制作了《莎乐美》由萨尔瓦多·达利设计的《莎乐美》(Salome)。他后来执导了大都会歌剧院和普罗旺斯艺术节的歌剧。

1953年,他拍摄了自己的第一部电影《乞丐的歌剧》(The Beggar’s Opera),这是一部根据18世纪约翰·盖伊(John Gay)的歌剧改编的彩色音乐剧。1960年,他执导了法国电影《七天……七夜》(Seven Days … Seven Nights),让娜·莫罗(Jeanne Moreau)凭借此片获得戛纳电影节最佳女主角奖。1963年,他导演了改编自威廉·戈尔丁(William Golding)的黑色小说的电影,在波多黎各拍摄,这可能是他最持久的一部电影。

02

决定性时刻

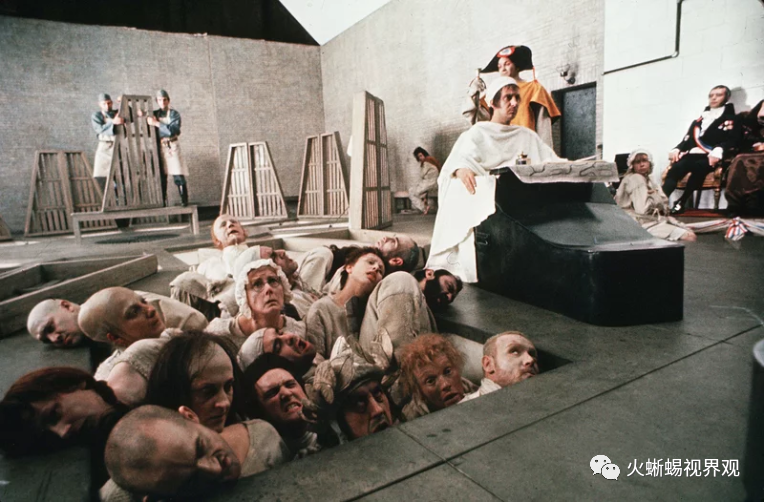

彼得·布鲁克(Peter Brook)职业生涯中决定性的时刻是1964年他创造的一次轰动——一个有26个字的长剧名似乎说明了一切:《沙伦顿收容所的囚犯在萨德侯爵的指挥下演出的对让·保罗·马拉的迫害和暗杀》(The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of Charenton Under the Direction of the Marquis de Sade),简称《马哈/萨德》(Marat/Sade)。1967年,他又将他这部戏剧作品搬上了银幕。

尽管人们在看这部剧之前做足了心理功课,但并没有让观众为彼得·布鲁克(Peter Brook)设计的畸形秀做好准备:穿着破衣服、流口水的疯子与观众摩擦肘部,在舞台上尖叫,以一场全面的骚乱结束了当晚的政治谩骂。就连谢幕也颇具挑衅意味。当观众欢呼的时候,演员们仍然在抽搐、流口水,他们在舞台的边缘以嘲弄的方式回击,压制住了每晚起立鼓掌的观众,直到所有观众离开剧院。

在1992年接受美国国家公共电台采访时说:“当观众鼓掌时,他们自然也在为演员和节目鼓掌。但当那些疯狂的人来模仿观众的掌声时,我认为这是一个故意感到不适的宝贵时刻,因为他们突然发现,是的,但这不是任何老节目,这是一个有意义的节目。”

03

似乎是真理在闪光

找到表演的意义是彼得·布鲁克(Peter Brook)毕生的追求,从宏大的歌剧到一种原始的、几乎没有语言的戏剧,他探索了一切。为了说明《仲夏夜之梦》(A Midsummer Night's Dream)中的语言体操,他让皇家莎士比亚剧团的演员们坐上了空中飞人;为了探索文明的脆弱,他在电影《蝇王》(Lord of the Flies)中把大部分非职业的孩子变成了被涂成野蛮人的人。他还使用了手持相机,这在1963年很不寻常,给《蝇王》一种自发的、没有剧本的感觉。

在他的戏剧作品中,他更积极地运用形式,寻找他在《空的空间》(The Empty Space)一书中描述的“朴实”,并在长达9个小时的《摩诃婆罗多》(The Mahabharata)改编中逐字逐句地表达。在那部作品中,他借鉴了东印度戏剧中丰富多彩的、程式化的传统,用坚硬、实际和真实的东西——火、土和水——来固定它们的表演。

彼得·布鲁克(Peter Brook)对美国国家公共电台(NPR)说:“如果你能一直处理这两个球,在两者之间的某个地方,有时你会看到看似真实的瞬间。”

04

让作品说明一切

因为太过夸张的布景和夸夸其词的演员让彼得·布鲁克(Peter Brook)感到厌烦,所以他成立了国际戏剧研究中心,这是一个致力于试验前卫观念的巴黎组织——把演员带到伊朗的一个山顶,用一种在场的人都听不懂的发明语言表演戏剧。他说,这个想法是为了探索意义是如何通过口语的音乐和节奏方面来传达的。

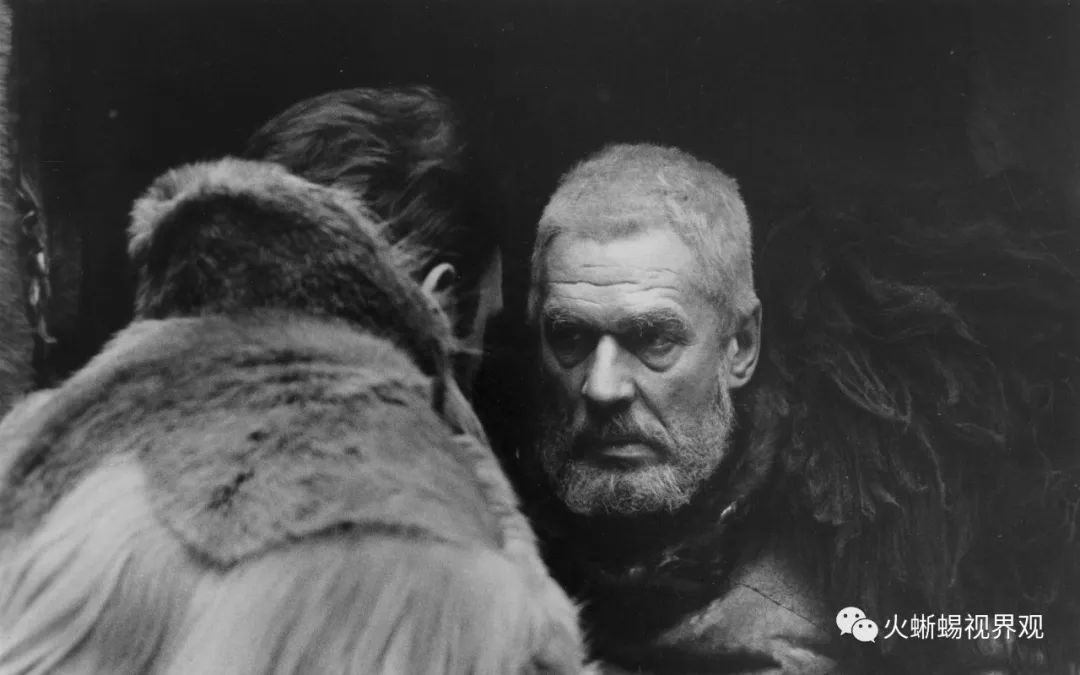

当他与伟大的演员和伟大的文字打交道时,他对语言的迷恋丝毫不减——比如,莎士比亚的《李尔王》(Lear)中的保罗·斯科菲尔德(Paul Scofield)。彼得·布鲁克(Peter Brook)的舞台剧《李尔王》(Lear)将文本精简到最基本的部分,当他将舞台剧版本搬上银幕时,他运用了1971年电影人所能使用的所有前卫技巧。其结果不再是莎士比亚的《李尔王》,这是彼得·布鲁克(Peter Brook)的《李尔王》(Lear)——这是一个新概念:既阐明了著名的文本,又解构了它。观众应该了解什么?彼得·布鲁克(Peter Brook)用他的作品来说明一切。当被问及他希望观众从他的生活和工作中获得什么时,他说:

“唯一真正让我担心的是现在发生了什么,此刻发生了什么,何时发生了什么。剩下的就看别人的现在了,这不再是我的问题了。”

END

关于火蜥蜴

北京火蜥蜴文化发展有限公司是一家“以创意和质量为核心,提供多种创意解决方案和落地方案,对演艺项目进行整体落地实现”的文化创意公司。公司成立于2012年,十多年深耕视觉创意和多元化的艺术呈现,涉足大型实景演出、舞台剧、影视、视频综艺多种娱乐领域。参与设计并制作了《2008北京奥运会开闭幕式》、《建国55周年国庆晚会》等大型文艺演出项目;主导参与创作作品包括大型实景演出《12·12西安事变》、《鲁镇社戏》、《桂秀》、话剧《四世同堂》《青蛇》、音乐剧《电影之歌》、《乱世佳人》、歌剧《尼伯龙根的指环》、真人秀节目《知识就是力量》、《传承中国》等等,为观众带来了近千场形式多样,赋有感染力的艺术作品。2020年火蜥蜴和中国音乐剧协会合作,成立了中国音乐剧协会文旅演艺创作研发中心,希望在不断追求和打造极具艺术性和观赏性的演艺项目的同时为演艺产业和演出消费市场做出应有的贡献,探讨中国演出行业戏剧消费和观演模式的破局。“火蜥蜴视界观”作为公司的官方新媒体平台,以传播公司作品、分享行业动态、介绍国内外优秀艺术家及舞台案例,旨在打造专业性、前瞻性、创意性的互动平台。在粉丝的喜爱和宣传下,现已成为国内舞美界有较大影响力和关注度的社交媒体账号。

(图片来源于网络)

contact us

商业合作请发送邮件至

【huoxiyi@sina.vip.com】

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号火蜥蜴视界观 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接:https://www.d-arts.cn/article/article_info/key/MTIwMjU1MDk4NTSDz4Vor5ywcw.html 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。