华 人当代艺术中心(Centre for Chinese Contemporary Art)地处英格兰北部的曼彻斯特北区,周边不乏街头艺术、黑胶唱片店、各色酒馆和复古家具店。临街的落地玻璃与过路行人相映成趣,厚实的铜质大门因镂空雕花而显得通透,机构背面闹中取静的广场花园则很难令人相信它曾是热闹非凡的海鲜批发市场——这种充满活力的今昔对比颇有东伦敦之感。

华人当代艺术中心外景,2016

图片:Photo credit Constantin Brosteanu

英国官方发布的人口数据显示,在英格兰和威尔士的348个地方管辖区内,居于曼彻斯特的华人人口数量位列第一,其次才是伯明翰、伦敦的巴尼特区(Barnet)和塔村区(Tower Hamlets)等地——在这样的环境下滋养出全英唯一的华人当代艺术机构也就不足为奇了。这家机构的历史可以追溯到1986年,最初以艺术节的形式存在。三年后,其前身华人艺术中心(Chinese Arts Centre)在曼彻斯特中国城揭幕。1996年,该机构为了吸引更多元的观众,决定搬离象征着民俗文化的中国城,转而在曼城北区安家。这一愿景在2003年得到了英格兰艺术委员会(Arts Council England)的资金支持,得以将当地一栋维多利亚时期的建筑改造成富有中国元素的展馆。历经近四十年的发展,华人当代艺术中心始终都是英国华人艺术界的“独苗”机构,也在全球的中国当代艺术版图上留下了不可磨灭的印记。

华人当代艺术中心选址于Thomas Street,2017

图片:Photo by Arthur Siukstra

然而,一封来自艺术家JJ Chan的公开信打破了表面的和谐与平静,将长期存在于机构内部的问题公之于众。2020年,JJ

Chan因管理团队缺乏种族包容性而决定退出原定于该中心举办的群展。而早在2014年,策展人Yuen Fong Ling就曾呼吁人们正视“英国华裔艺术家和观众在华人当代艺术中心的活动中趋于隐形”的现象。曾在此做过个展和群展的亚裔艺术家aaajiao也在办展期间直观地体会到了少数族裔艺术机构在英国当地的局限性,以及华人在西方艺术体系中所处的位置——在一个没有语境铺垫的环境下做展览,很难和当地人有深度交流。虽然在公开信发布之后,华人当代艺术中心即于同年成立了“修订”(Revisioning)项目,邀请七位艺术家来回应平等性和包容性的议题,但人们迅速意识到,如果不从根源上杜绝以“白人视角”看待在英华人文化,那么彻底的改革就永远不会发生——这直接导致了机构董事会和管理层的大换血。图片:Photo by Arthur Siuksta正如拥有一半华人血统的董事会主席Nick

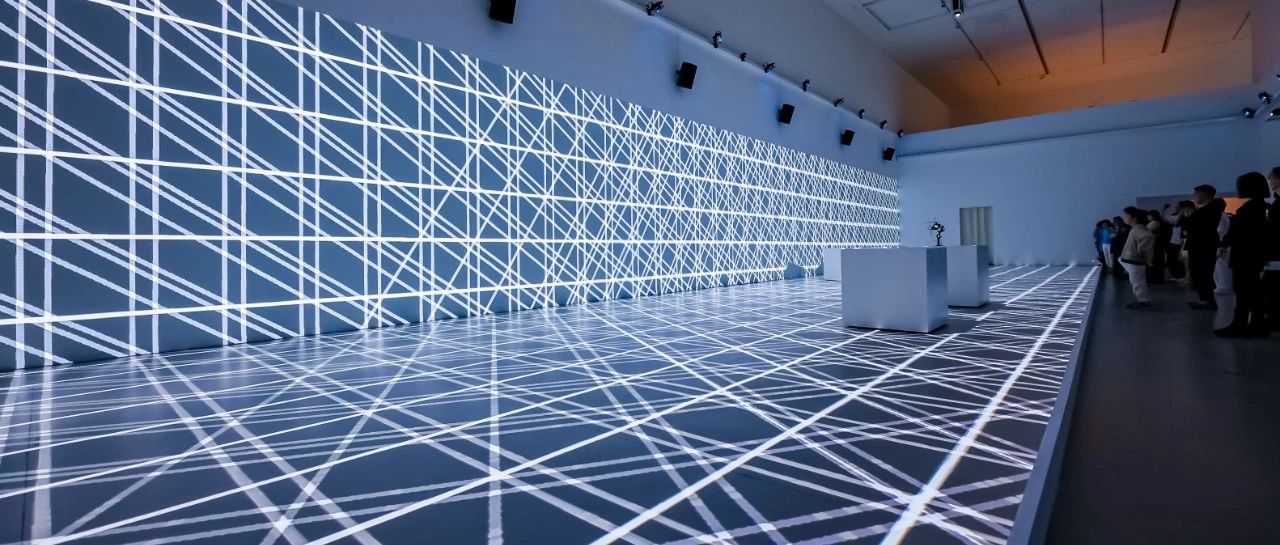

Buckley Wood所说:“目前的董事会中,除了包括我在内的三人之外,都是新加入的成员。我们在年龄、专业背景和经历等方面各不相同,并且囊括了艺术家、艺术从业者、商界和政界的声音。其中大部分人都在英国本地工作、生活,但也有像我和aaajiao这样居住在香港、柏林的成员。我们希望能和拥有国际视野的总监朱晓闻一起,为社会、当地社群和广大的艺术界带来变革。“对于从参展艺术家到董事会成员的身份转变,aaajiao表示,他在做艺术家时所强调的多样性和包容性与华人当代艺术中心目前的发展方向十分吻合。最终令他决定参与的原因是他能够明显感到机构已经在发生变化:“它绝对不是以中国大陆为中心,在英国展出少数族裔艺术的机构,或者说单纯基于后殖民角度来看待艺术的机构,而是在华人艺术之外,还会关注东亚和东南亚艺术的充满可能性的平台,我期待它成为与当地社群建立关系和信任的纽带。”“两个故事中的一个,或者两个”(One of

two stories, or both (Field Bagatelles))展览现场,杨嘉辉,2017年7月7日至10月29日,CFCCA,曼彻斯特 © Constantin Brosteanu

与此同时,在经历了两年疫情之后,各地的文化艺术机构从全球化的洪流中冷静下来,重新回到对在地性和当地社群的关注。而脱欧也让英国反思,如何能将目前集中在伦敦的资源更均衡地分布到不同地区。这体现在了自上而下的政策规划上——非伦敦地区的机构会在资金池内得到更高的权重:当人们在申请英格兰艺术委员会经费时,会发现其中一个考量标准就是该机构是否身处伦敦,以及是否会考虑搬离伦敦,迁址别处。在外界和内部都发生了巨大改变的当下,我们与六月初履职的华人当代艺术中心总监朱晓闻进行了专访,探讨她个人的经历和机构的发展。图片:Photograph by Haishu ChenQ:近年来,华人当代艺术中心因“机构性的种族歧视”(institutional racism)而陷入舆论风波,这也导致了后续一系列的整改,并催生了全新的组织架构。可以从你的角度,为我们介绍下它的历史和本次转变吗?A:对于生活在欧洲,又在艺术圈工作的华人来说,大部分人都对华人当代艺术中心耳熟能详。它的前身是英国华人艺术家黎美仪(Amy

Lai)在20世纪80年代中期创办的“中国风景86”艺术节(Chinese View ’86 arts festival),可以说与中国当代艺术的起源保持了时代的同步性。

“中国风景86”艺术节(GB3451/OC/A/1/1)© CFCCA从时间线来说,中心的发展大致经历了三个阶段:第一阶段是从自发性的艺术节到拥有独立场馆的艺术中心,这一阶段比较重要的展览包括《超越中餐外卖》(Beyond

the Chinese Take-away, 1992)、《代表人民》(Representing

the People, 1999)英国巡展、“新作品委任”项目(New Commissions scheme, 2000-2003)等。第二阶段以中心在2003年搬入现址(位于曼城北区的托马斯大街)为分界点,当时的开幕展是徐冰个展。如果说2003年以前的部分展览带有强烈的“我是谁,我来自哪里”的宣言气息,那么徐冰对语言创造性的解构和对文字意义哲学性的探索则开启了“我想说什么,我在做什么”的交流阀门。这一阶段较有代表的展览项目还包括宋冬个展《水写日记》(Water Works,

2004-2005)、边亦中个展《纪念》(Momento,2009)、陈界仁个展《帝国的边界 II》(Empire’s Borders II,2010)等。第三阶段从2013年至2021年,机构由“华人艺术中心”更名为“华人当代艺术中心”,继续通过展览、艺术家驻留、公共项目等形式为英国公众展现来自中国、东亚及东南亚地区的当代艺术,期间值得一提的展览包括马秋莎个展(2013)、《和谐社会:曼彻斯特亚洲三年展》(2014)、反思水生态系统的群展《水上乐园》(Aquatopia,2018)、何翔宇个展(2019)、何子彦个展《东南亚批判词典第10卷:无名的N》(2020)等。群展“水上乐园”(Aquatopia)展览现场,2018年7月6日至10月7日,CFCCA,曼彻斯特 © Michael Pollard从2021年至今,机构正在经历前所未有的转型期,这一转变源于华人社群对于英国社会长期以来的种族歧视、阶层不平等和白人视角问题的忍无可忍,而疫情的蔓延则加剧了原本暗流涌动的社会矛盾的集聚爆发——华人在学习为自己争取权益而发声的过程中,经历了漫长而痛苦的蜕变。作为华人当代艺术中心新任命的总监,我一方面感到自己责任重大,另一方面,通过和机构的资助主体英格兰艺术委员会的紧密协作,我深切体会到,矛盾和发展是相辅相成的。正是因为来自社群和社会不同方面的审查,艺术委员会这样的政府机构才会越发关注平等性、相关性、代表性的问题,并且针对这些价值导向,会对机构的项目资金申请方案进行严谨而审慎的考量,也就是说,依赖于公共资金支持的非营利机构不太可能以坐井观天的方式享受政府拨款,而是必须切实地考虑、规划、实施、衡量一个非常核心的问题:我们工作的受益群体到底是谁?Q:这次新成立的董事会中的艺术家代表是以互联网为载体来探索社会议题的aaajiao,可以聊聊你邀请aaajiao加入董事会的原因吗?A:我们的董事会需要有艺术家的代表和来自艺术家的声音。同时,为了保持公平性、公开性和中立性,董事会成员是不能在华人当代艺术中心参与展览的。aaajiao多年前就在中心参与过群展和个展项目,所以在这方面免疫。而他作为旅居柏林的亚裔中生代艺术家,在艺术实践和文化身份两方面都很有代表性。我个人比较欣赏aaajiao的一点在于,作为艺术家,他具有很强的结构性思维和逻辑能力,对社会、经济、科技等各方面有独到的见解。可能是因为理工科的背景,他比较擅长获取信息并加以分析——这并非艺术家必须的一种才能,但在监督和支持机构发展的过程中,我认为这样的才能不可多得。“电子遗留物”(Remnants of an electronic past)展览现场,aajiao,2016年8月19日至10月9日,CFCCA,曼彻斯特 © CFCCA

从明年开始,我们将重新成立艺术学术委员会,为机构未来长期发展提供更全面、更专业的支持。委员会成员有固定任期,其中将包括英国华人艺术家、策展人代表,亚洲当代艺术学界代表、曼城本地年轻一代的艺术社群代表,以及联结亚洲和欧洲的资深艺术从业者代表。相信这样的结构会达到更公开、透明的人才及项目推选机制,并且更有利于聆听各方声音与想法。

Q:你本人也是一名“创作者”,拍过纪录片、策过展,也出过书。你会如何平衡自己作为艺术家、学者、策展人和机构总监的身份?

A:很多当代艺术家都具有多元性的身份,比如在创作的同时进行人类学、社会学方面的研究,有些艺术家也是策展人、写作者、教育工作者或社会活动家。其实关于“艺术是什么”以及“艺术家是做什么的”这样的问题永远都不会有定论,但一些早期的理论即使放到今天也一样没有过时。比如王尔德认为艺术家是“制造麻烦的人”(creator of

difficulties),他们的工作是不断更新看法,对可预测性进行突袭,打破我们对知觉和美学的既定认知,以艺术为语言,将个人真理翻译为永恒真理。从这一点来说,那些具有多元身份的创作者通过各种途径,不断地提出重要的问题,但他们不一定要成为解决问题的那个人。我个人的职业发展并非一条直线,而总是非常多元而混杂地多线发展。我在美国读研究院期间开始涉及教学和策展,后来在洛杉矶、伦敦及柏林的非营利艺术机构有多年的工作经验,同时也一直在开展我个人的艺术项目及写作。我比较欣赏开拓性的思维,对这个世界保有好奇心,所以我一般不会主观地去界定或分类。在科技非常发达的今天,多重“身份”不一定需要被平衡,它们可以在有机的生态中互相缠绕,也可以此消彼长,只是不要让“身份”成为一种障碍,而应该为我们的理想所用。Q:作为总监加入华人当代艺术中心后,首要工作之一就是帮助该机构在当下的全球语境中重新找到位置,可以聊聊你的策略吗?A:在我上任以后,我们重新调整了机构的价值观,其中包括创造力、同情心、联结与合作。从创造力来说,华人当代艺术中心最早就是由艺术家创立的,它的初衷是通过艺术让在英国的少数族裔得以表达自我,不再隐形。在机构发展30多年后,我们应如何回应这一初衷?如何在“艺术家主导”和“策展人主导”这两种策划模式间找到更灵活的第三种模式?从同情心来说,我们面临着战争、环境、疫情、经济等各方面的重大危机,这些危机不是机构的外部环境,而是渗透进机构运作的每一个环节,无论大小。我们作为文化机构该如何应对这些危机?如何处理我们和政治、经济、文化环境的关系?如何在这个复杂多变的生态中保持韧性,不断发展?艺术家Gordon Cheung在驻留工作室中,2004年5月(GB3451/OC/D/1801/797)© CFCCA后疫情期,无论我们的国际流通性恢复到怎样的程度,“在地性”都具有不可替代的重要性。比如我们会先考虑机构的本地性以及与英国其它地区的连接,然后才是从英国辐射向欧洲及更广阔的地域,很难再回到曼城-北京或者曼城-上海这样类似于进出口、点对点展示交流的方式。所以我们需要重新思考,怎样以一种可持续性的方式来发展文化机构,包括我们的展览如何更好地支持离散海外的艺术家和社群,特别是年轻的艺术家。华人当代艺术中心需要扶持这些群体,不仅因为我们在空间和地理上离得很近,还因为我们在文化和精神上处在同一层面。我们所追求的文化多元性和国际交流的丰富性是不言而喻的。董事会希望我带领团队由内而外地寻找新方向。在这个过程中,对我来说非常重要的一点就是聆听多方意见,特别是本地的董事会成员、工作团队、合作伙伴及艺术社群。我在对全球艺术环境的观察之余,也需要向他们学习在地性的知识,而怎样去听取、平衡他们的声音,对我来说也是一个学习的过程。只有通过这种务实的调研,联结与合作才不会是泛泛的概念,而是可以系统性地、长期发展的工作模式。Q:在你看来,可以把华人当代艺术中心描述为离散在海外的华人艺术家的港口(harbour)或者中心(hub)吗?A:“Harbour”这个比喻特别好,因为它是停靠的港湾,也意味着再次出发。对一些社群来说,华人当代艺术中心也是一个“hub”,因为我们有实体空间,大家可以亲临现场,这在后疫情期尤其可贵——人和人之间实际的互动所产生的磁场是很难被替代的。另外“hub”一词还有一种指向性,和创新、原创性有关,这也引申出科技和媒介。作为一家非营利机构,华人当代艺术中心有理想的地理位置和空间,但这不代表我们就应该满足于在物理空间内做一个又一个展览。线上虚拟空间并不会因为疫情的缓解而被大家遗忘,它反而像是实体空间的平行宇宙一样拥有多重可能性,所以我们也需要朝这个方向继续拓展。群展“Chinternet Ugly”展览现场,2019年2月9日至5月12日,CFCCA,曼彻斯特 © Michael PollardA:接下来半年的目标是要完成机构品牌的重塑、首个展览的开幕和进一步发展我们的线上档案和机构研究。品牌重塑主要体现在两方面:一是内容和空间,我们需要考虑这家机构的历史背景和当下所面临的机遇和挑战,以及它如何把过去、现在和未来三者联系起来;二是视觉传达,我们会通过公开应征的方式来选取最能体现机构创新价值观的设计方案。华人当代艺术中心有一个小型图书馆和专业的档案管理员,它也是全英境内少有的专注于中国当代艺术的研究资源,还有很多艺术家捐赠的出版物和刊物。我们计划在新网站上把这些内容进一步数字化,提升与社会、学界的有效共享。从长期发展来说,中心会进一步探索和不同文化机构、教育机构的多线合作模式,在展览、委任和研究方面都拓宽新的联结可能性,系统性地为当代艺术的全球生态注入活力,同时完善机构本身的组织结构,并提高抗风险能力。图片:Photo credit Constantin BrosteanuQ:在你看来,怎么做才能帮助当地人,以及广大的西方观众更好地理解中国当代艺术?A:好的艺术作品本身是极具感染力的。我希望当观众来到华人当代艺术中心时,会被我们的创新能量所感动,然后自发地想要了解更多。这时,我们面向公众开放的研究实验室、线上档案馆和能与公众直接交流的档案管理员就会成为纽带,根据对方的兴趣推荐出版物。另外,我们也希望通过持续的公共项目和对外合作来扩大影响力。虽然我们的团队不大,但我会把每个人都看作是一个激活点(activation

point),在向外发散的同时也能接收来自不同地方的讯息。这些点完全不局限于某一个地理位置、文化背景抑或是线上或线下,我希望团队在经过这一系列的联结和调研之后,能够发出自己的声音,同时和华人当代艺术中心整个机构发展的方向是统一的。

文丨沈逸人