- 0

- 0

- 0

分享

- 石虎新作:在绘画中展现旺盛的生命力

-

原创 2022-06-10

今 年4月底,艺术家石虎的《秋华图》以277.2万港元在香港苏富比春拍“现代艺术日间拍卖”场次中成交,刷新其18年前创下的个人拍卖纪录。此次拍卖成绩让我们再次将目光聚焦到这位已入耄耋之年的艺术家。

石虎近照

摄影:梁述媛

在’85新潮之前,石虎主要的创作领域是中国传统绘画和书法,但他不满足仅让艺术生长于自己生活的文化土壤之上。也是在这个时期,石虎远赴非洲考察,途径尼日利亚和肯尼亚等国,如20世纪的欧洲现代主义先驱一般试图在非洲这块古老的土地上为自己文化中的艺术寻觅一个新的起始点。

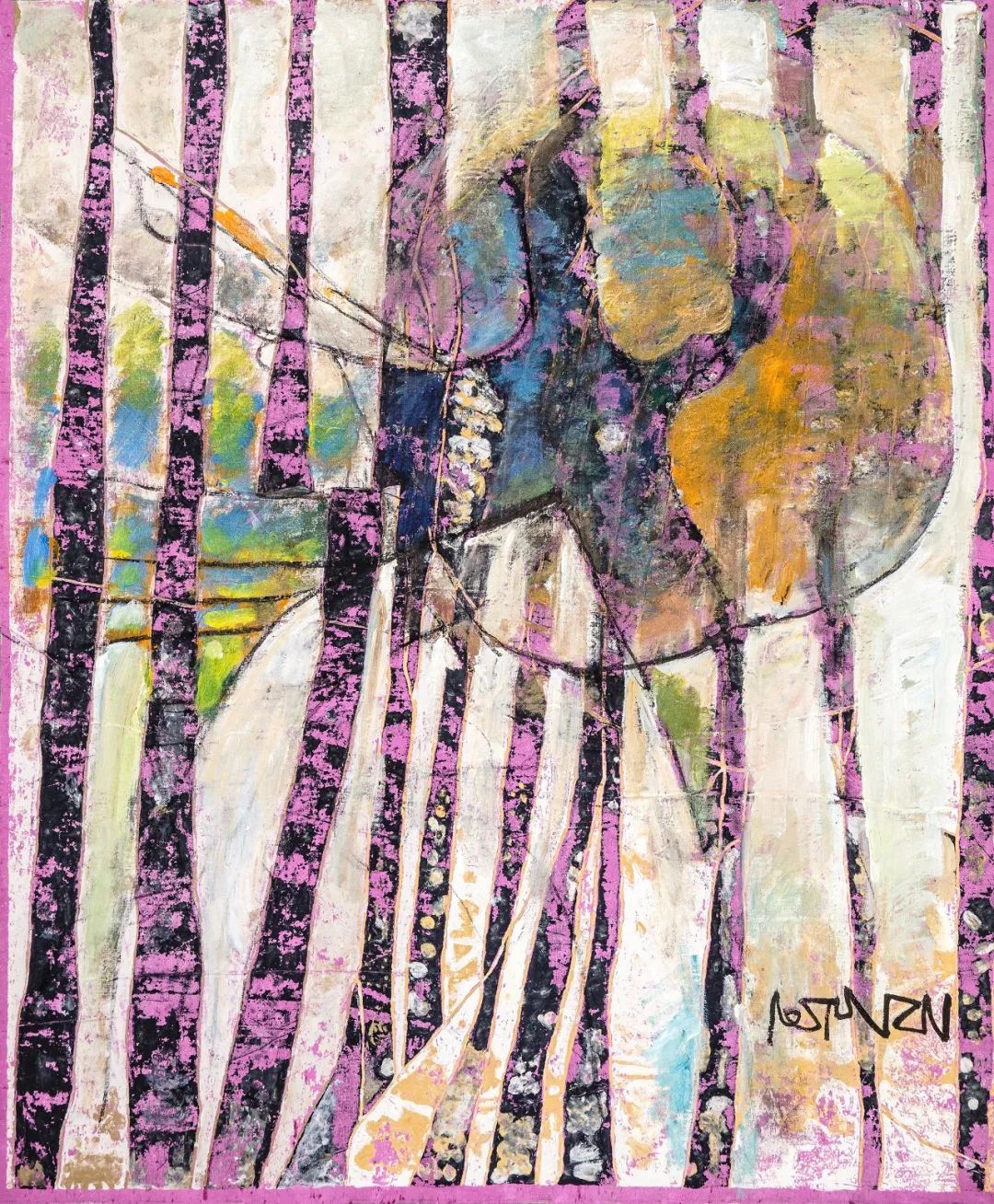

石虎,《路遥》,100 x 137 cm,布本重彩,2021

石虎,《经沦》,100 x 136 cm,布本重彩,2021

石虎的这一思路延续了20世纪早期中国知识分子面对中国文化时的视角。19世纪二三十年代赴欧留学的一批中国青年知识分子在欧洲体验到当时欧洲思想界的风气逆转,这种逆转主要体现为:皆畅论欧洲文化的破落,盛赞东方文化的优美。赴欧学者如宗白华(1897-1986)就在笔记中坦言,他在欧洲时才对自己的东方文化根脉产生了新的认识,而不再对西方文化一味推崇了。这种借他山之石攻自家之玉的态度在林风眠(1900-1991)等多位艺术家的身上也清晰可辨——那个时期的艺术家和知识分子多少都认同中国文化需要被重新激活,并由此获得新的现实意义。

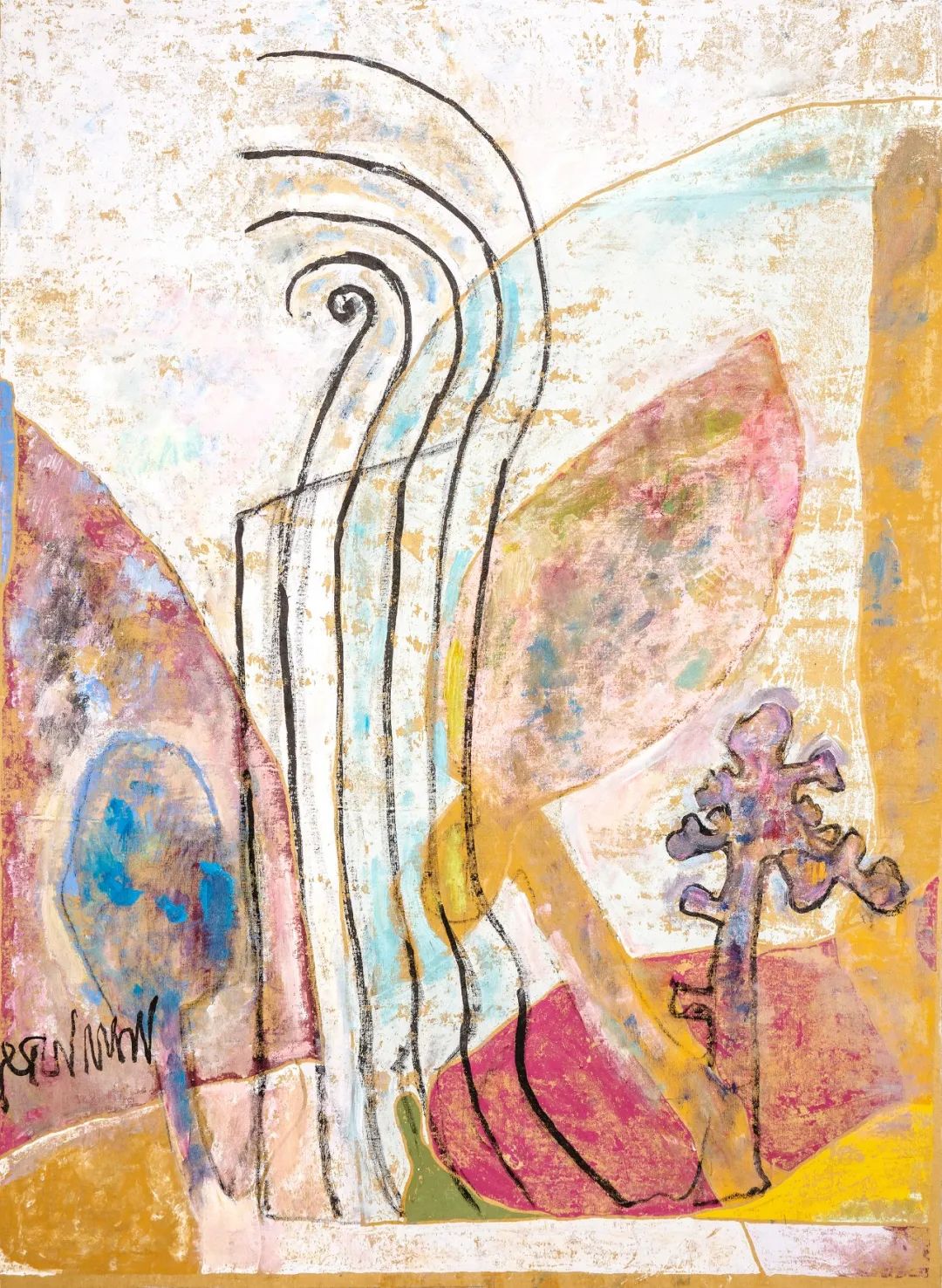

石虎,《朱音》,148 x 125 cm,布本重彩,2021

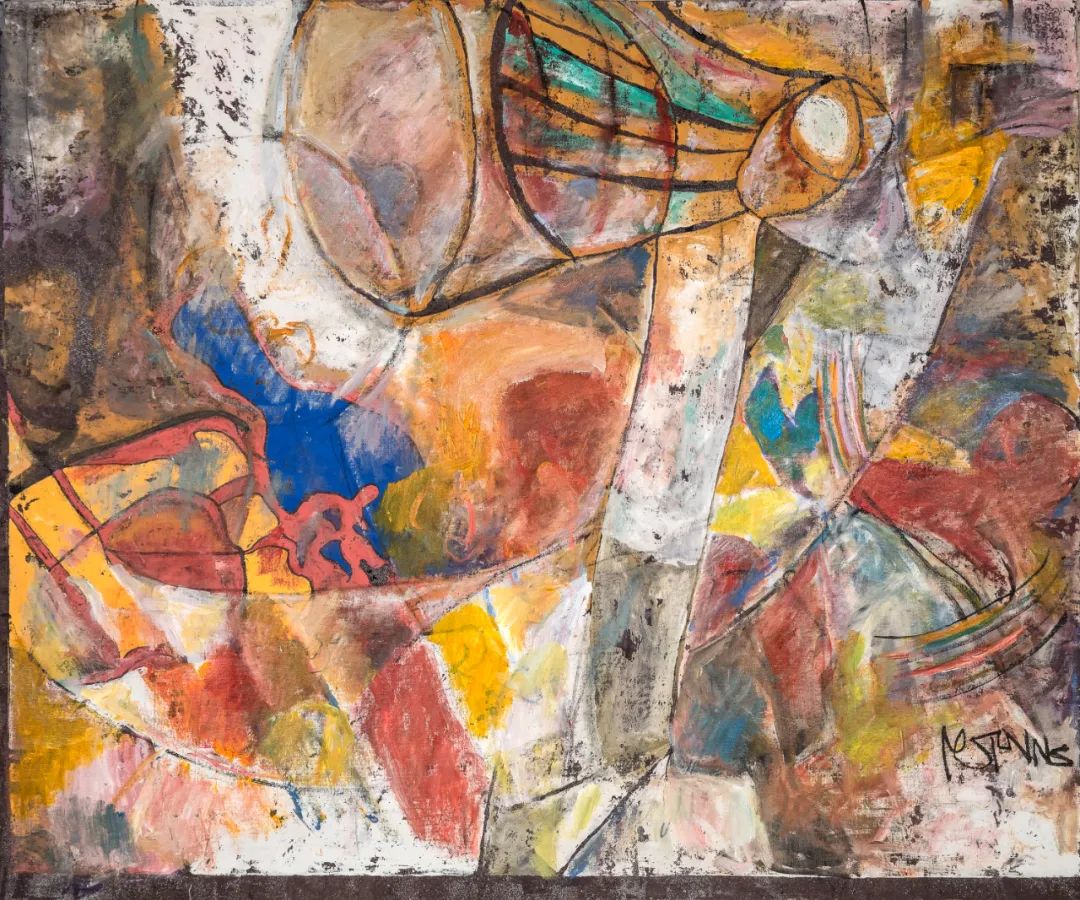

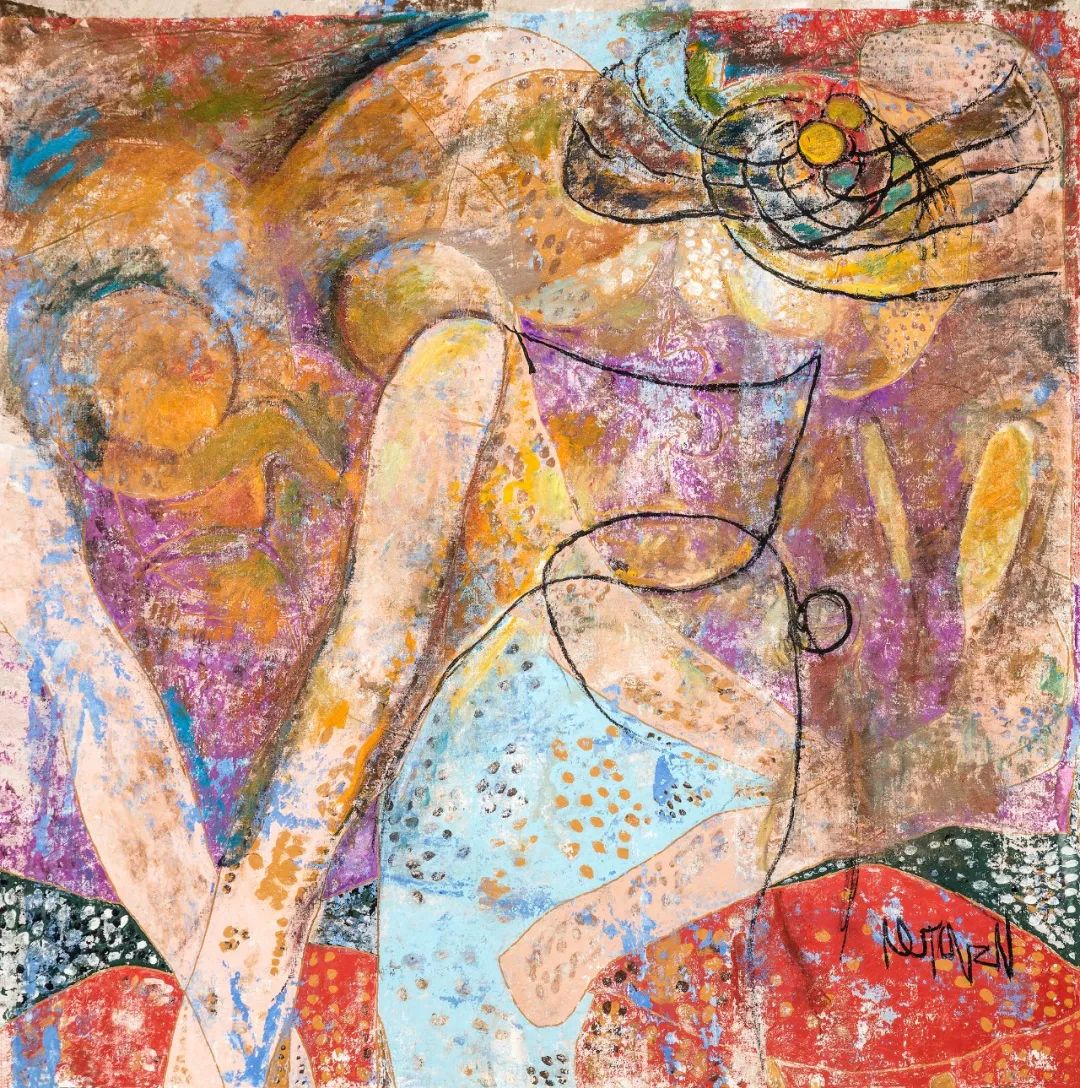

石虎,《蝶魂》,100 x 136 cm,布本重彩,2021

石虎,《帆海》,163 x 123 cm,布本重彩,2021

在20世纪八九十年代,石虎在创作上遵循的也是这条西学中用的路径。首先,石虎选择的架上媒介是中国水墨中的矿物颜料,这让他的画面获得了不同于油画和坦培拉的独特视觉效果。油画颜料在视觉上产生的厚重感、坦培拉蛋彩产生的工整感与轻盈感,都与石虎画面中那种斑驳色块里透出的如庞贝壁画般的视觉效果截然不同。石虎作品中的色彩通常都保持比较低的饱和度,并且还有看似随机产生的块状剥离与摩擦。最终,这种壁画般的色彩产生了一种独特的粗糙质感与朴拙趣味,而这种朴拙趣味又与八大山人(1626-1705)、潘天寿(1897-1971)、黄宾虹(1865-1955)等水墨艺术家对中国文人水墨艺术的推动产生了某种联系。

同样在这个时期,石虎对朴拙逸趣的关注在他的书法作品中体现得更加耐人寻味。在书法作品中,石虎一方面试图通过书写来构建某种空间错觉,让字在一个立体的空间中展开;另一方面又保留笔意,每个字所展现出的不光是结构性,还有笔意趣味。无论是书法还是架上,尽管艺术家大量采用了西方的视觉元素和现当代的艺术材料,但在趣味层面却依然遵循着来自中国文化水墨的“拙气”,从而在实质上对西学中用的理念进行了进一步实践。

2010年前后,石虎决定放弃城市中的现代生活方式,转而完全归隐,到岭南乡村中去,从此与世无争、潜心创作。也正是在这个时期,石虎对西方表现主义和立体主义的造型方式做出了更自然的融合与发展,其绘画展现出更旺盛的生命力。

中国水墨界对表现主义的借鉴由来已久,在方增先(1931-2019)与张道兴(1935-)等人的作品中,表现主义元素已经与主旋律题材和中国水墨传统都产生了非常紧密的联系。而石虎不同于前者之处就在于,他并不是一味地借鉴或满足于表现主义在传统造型上的挪用,而是进一步深入表现主义内核,从构图、色彩、空间割裂、信息碎片化等角度全方位地对传统架上水墨进行“再创作”,将表现主义完全融入画面之中,让中国水墨的语言与巴塞利兹(Georg Baselitz)、伊门多夫(Jörg Immendorff)、吕佩尔茨(Markus Lupertz)等德国新表现主义艺术家的作品互为参照。

同时,我们也可以发现石虎对立体主义元素的使用。立体主义从达达运动发展而来,意在让架上绘画突破庸常视觉经验的束缚,同时又基于塞尚对绘画中物象与空间进行的探索。立体主义使用几何化的思路将物象在画面上进行拆解和扭曲,再将这种改变的结果呈现出来。在石虎的作品中,我们也能经常发现这种拆解和扭曲的视觉元素,尤其是人的面部。

石虎,《空断》,151 x 173 cm,布本重彩,2021

石虎,《碎雨》,153 x 153 cm,布本重彩,2022

值得注意的是,石虎作品中的表现主义与立体主义元素并不是割裂和独立的,而是将二者紧密交织在一起,为观者提供了既熟悉又新鲜的视觉感受。隐逸山林、笔耕不辍、与世无争、激情创作,或许这便是石虎《秋华图》能创下拍卖佳绩的背后注解……

文丨林梓

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。