1、开辟人车互动新视窗,AR-HUD乘风而来

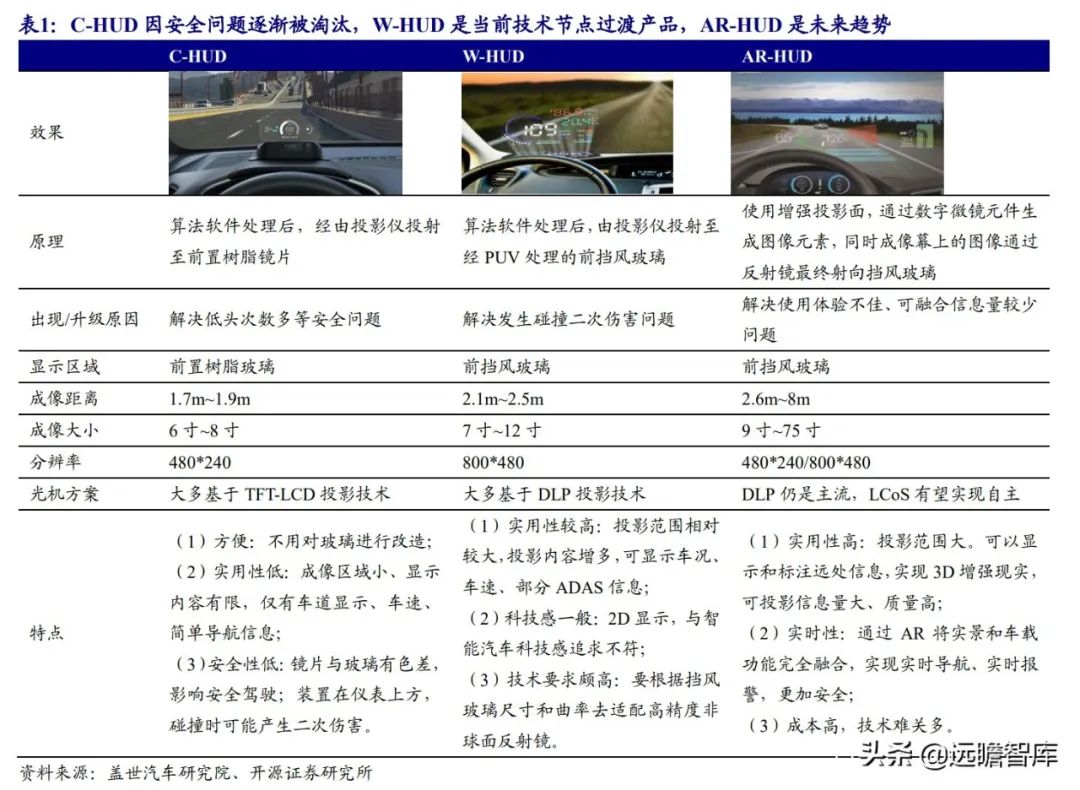

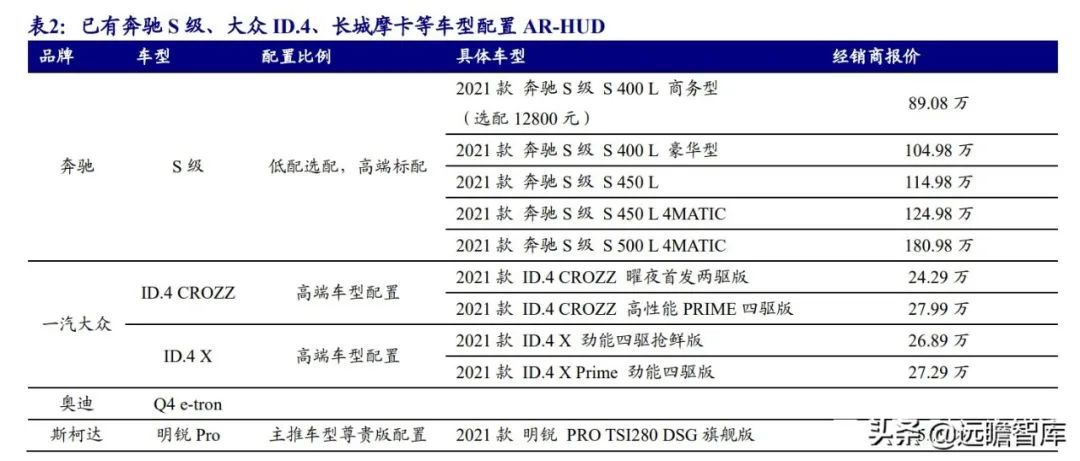

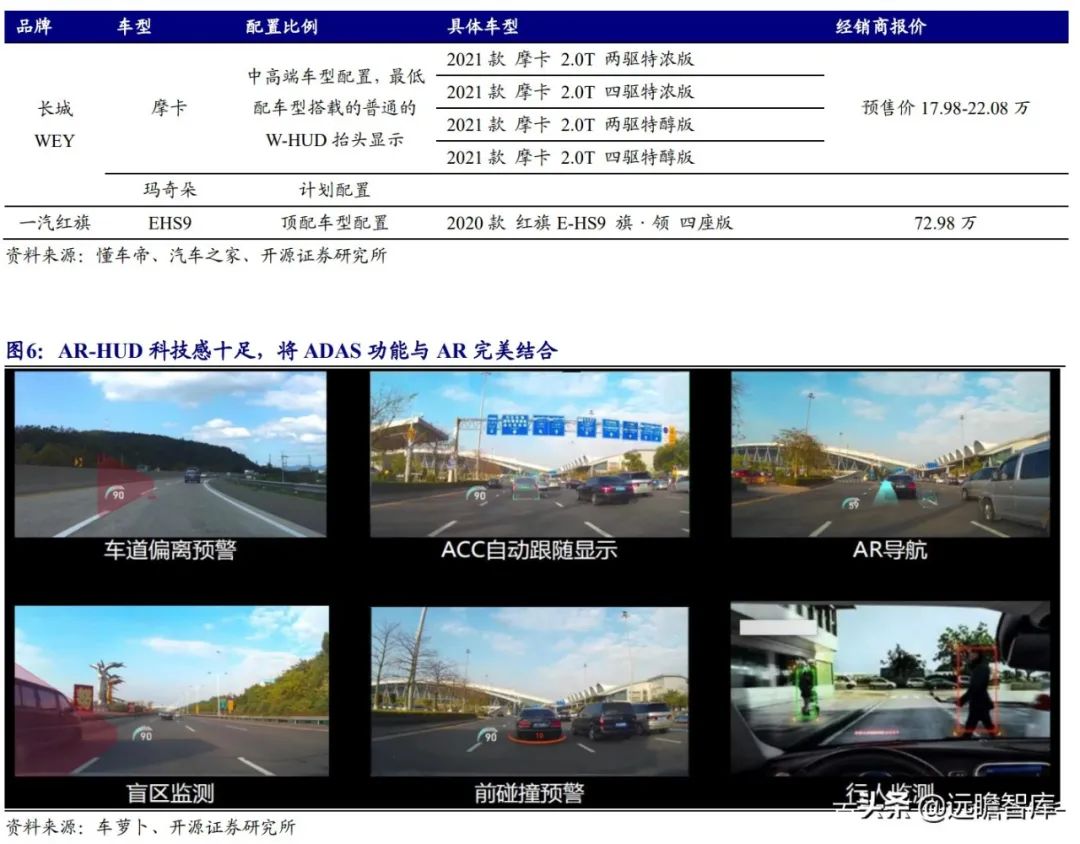

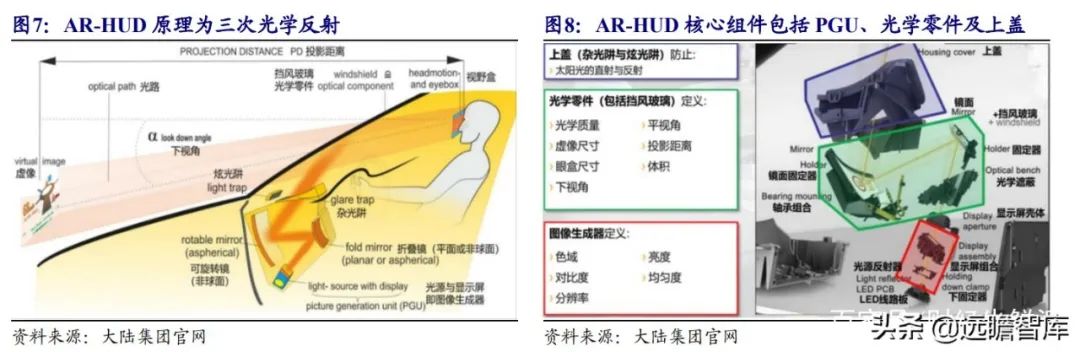

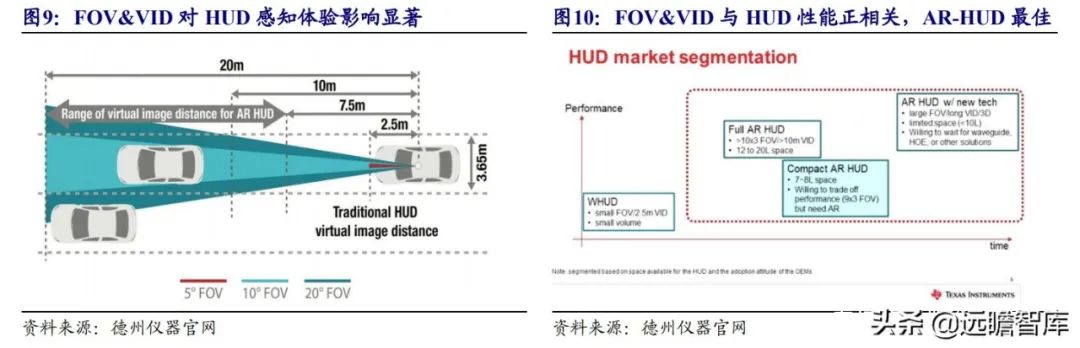

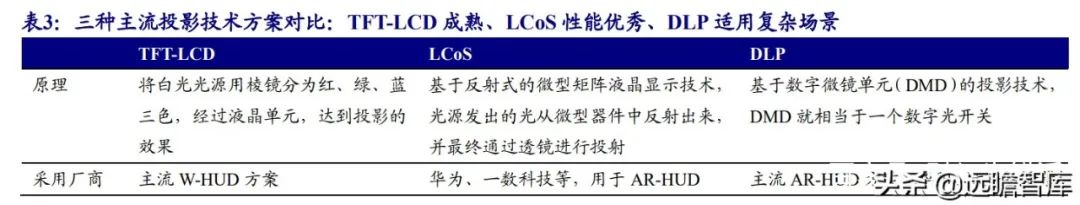

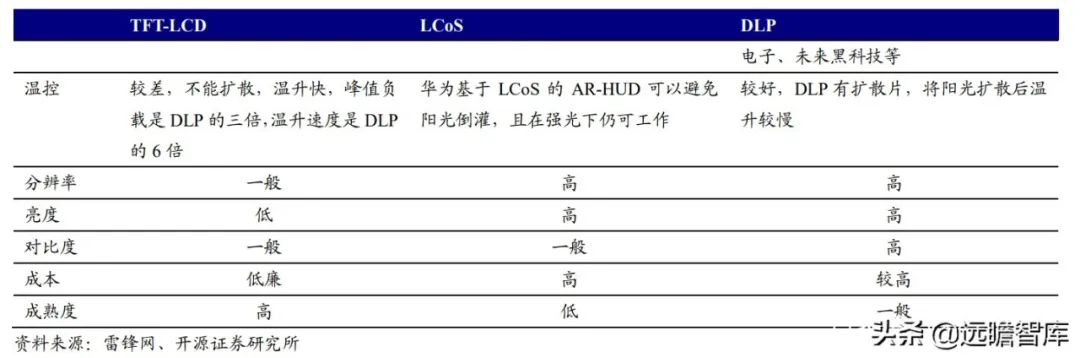

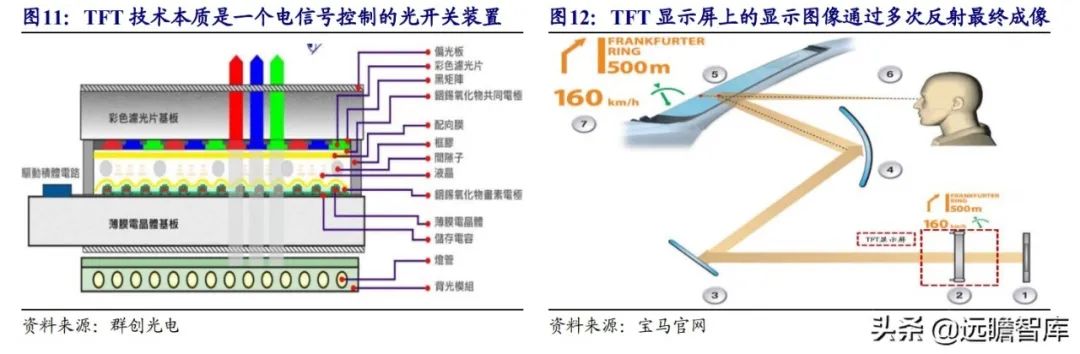

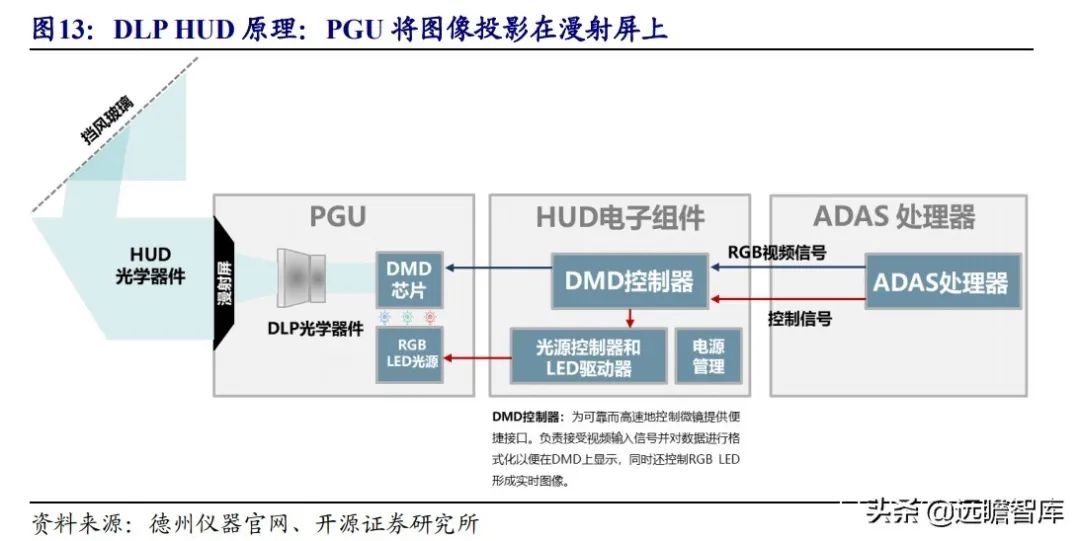

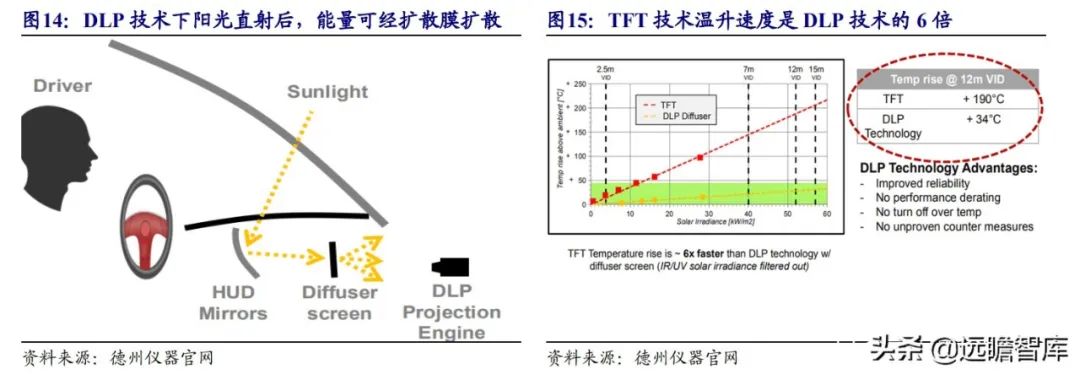

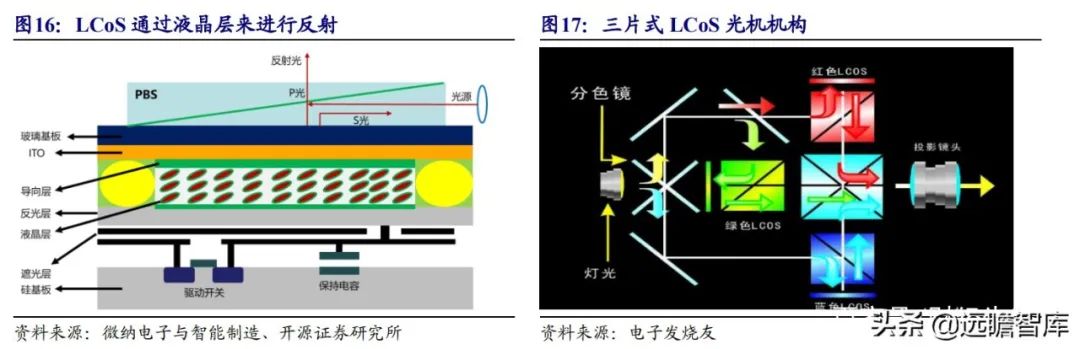

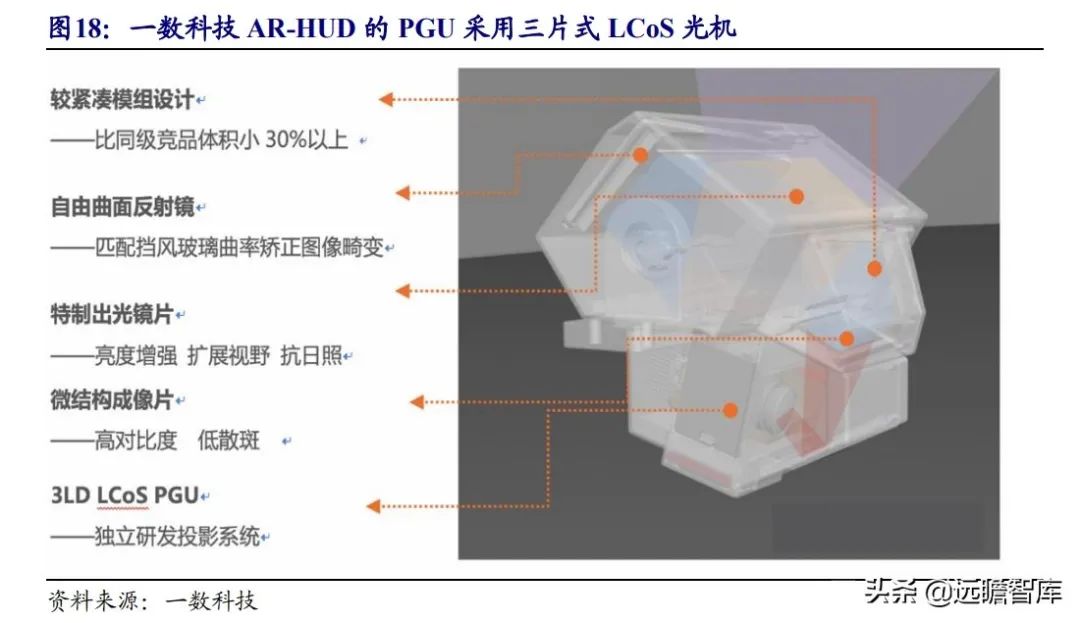

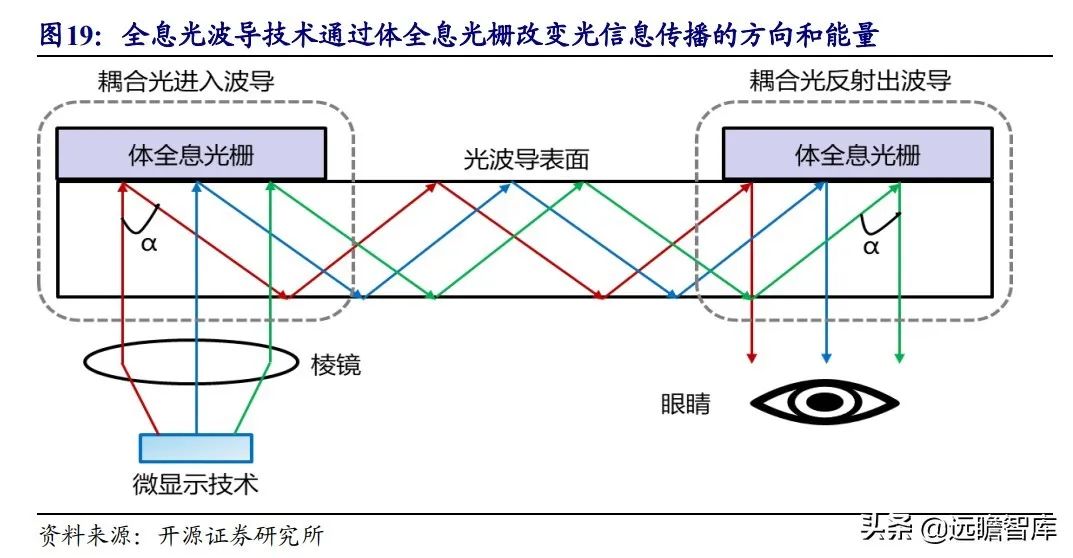

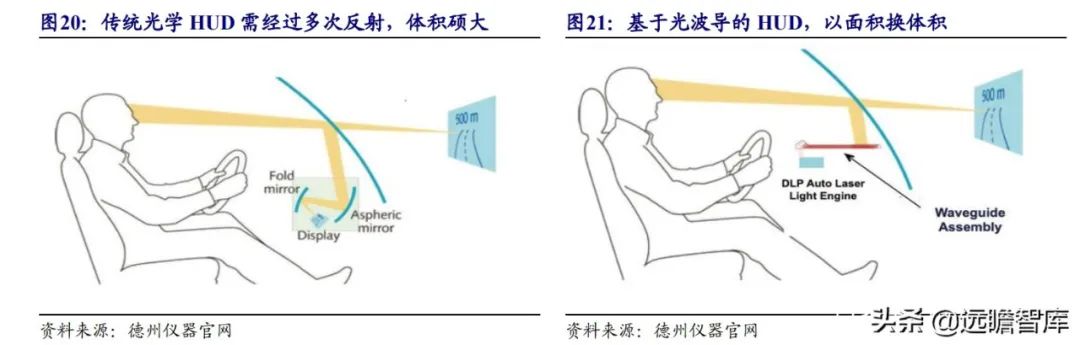

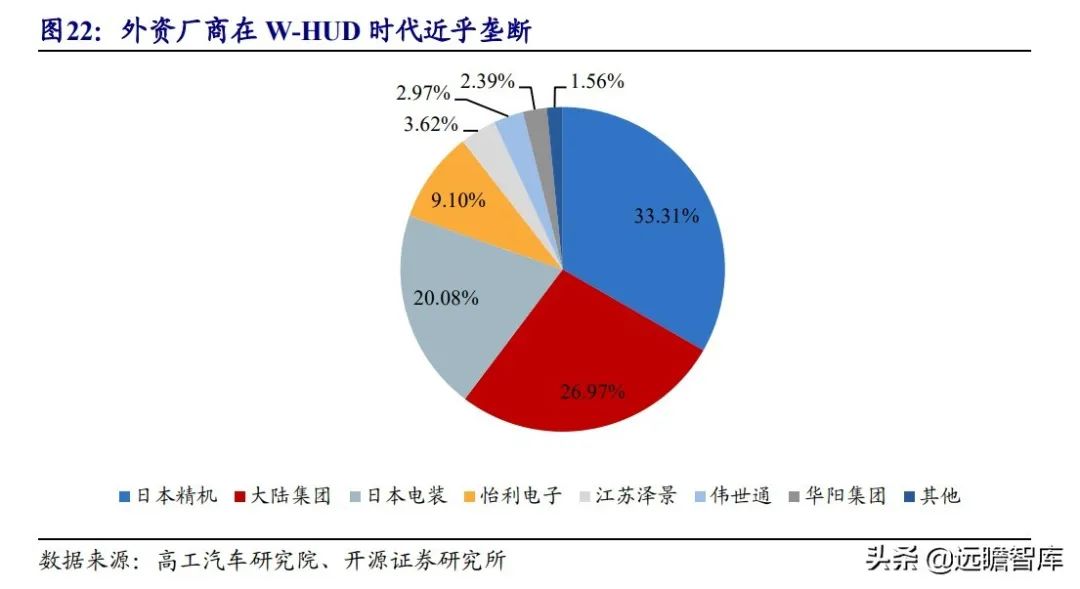

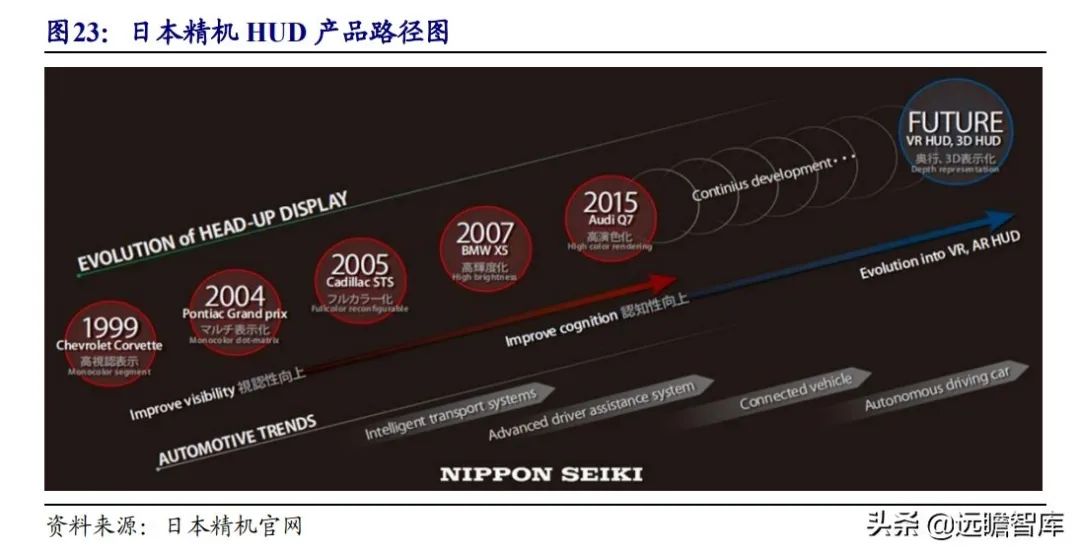

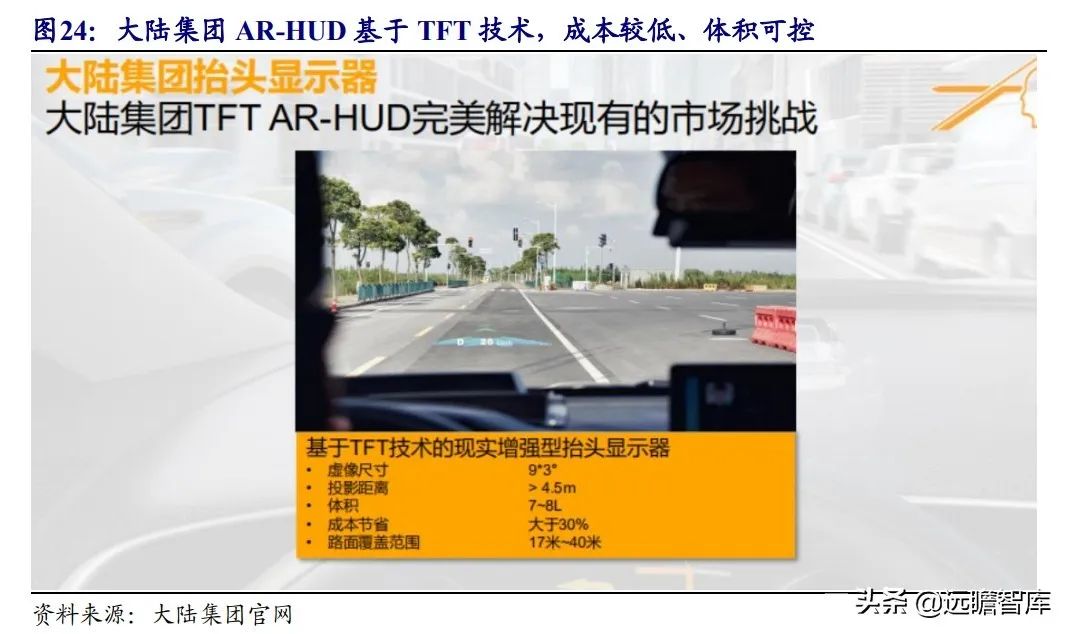

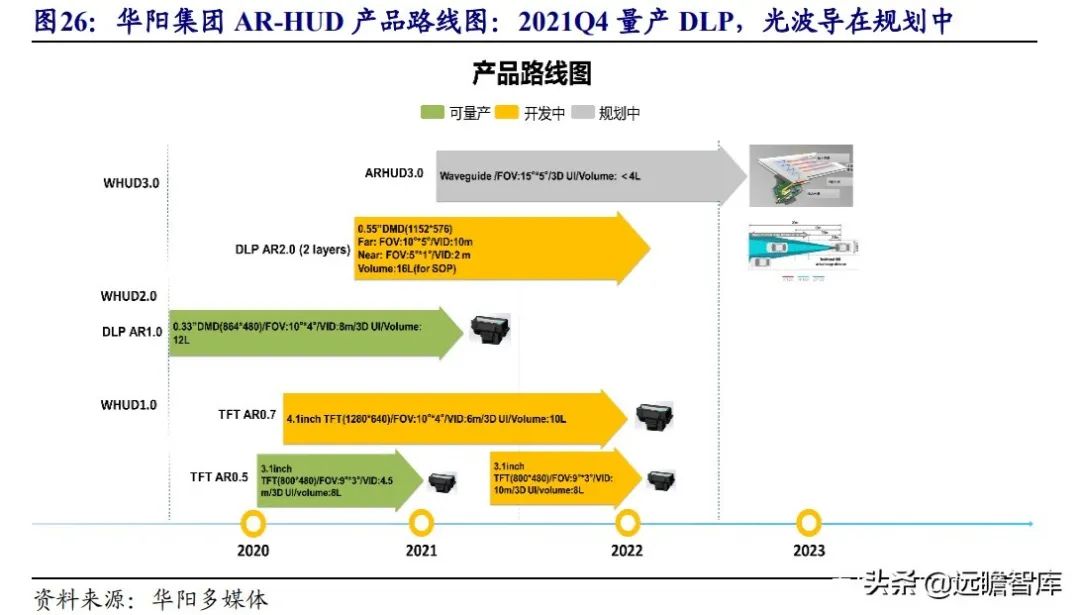

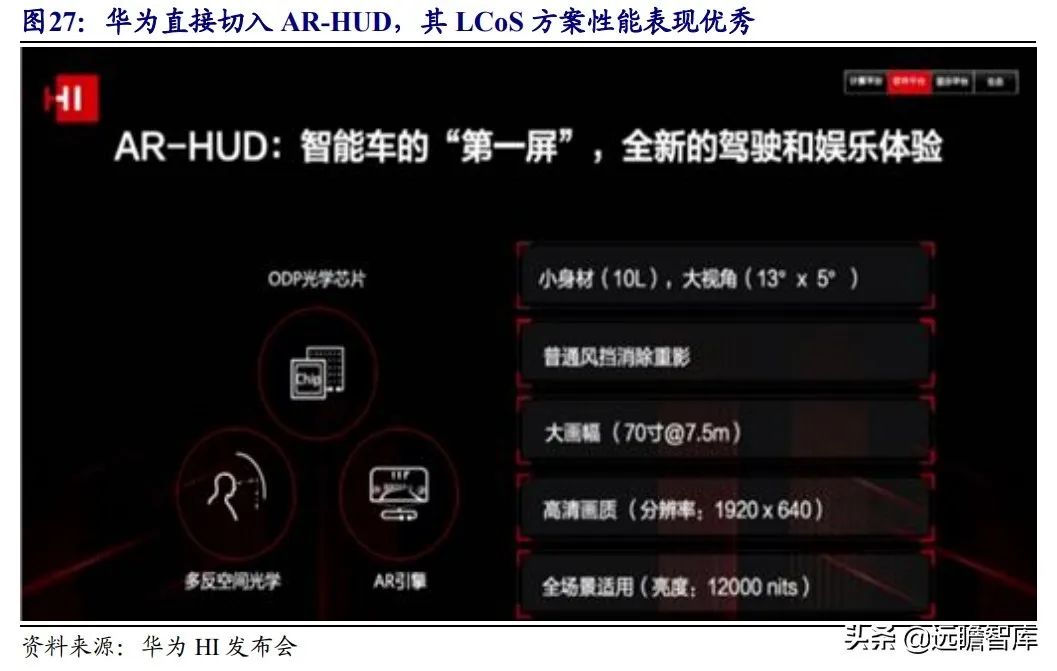

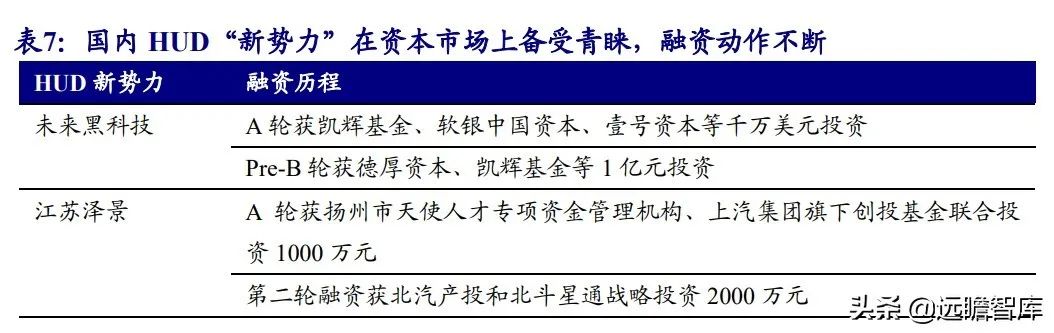

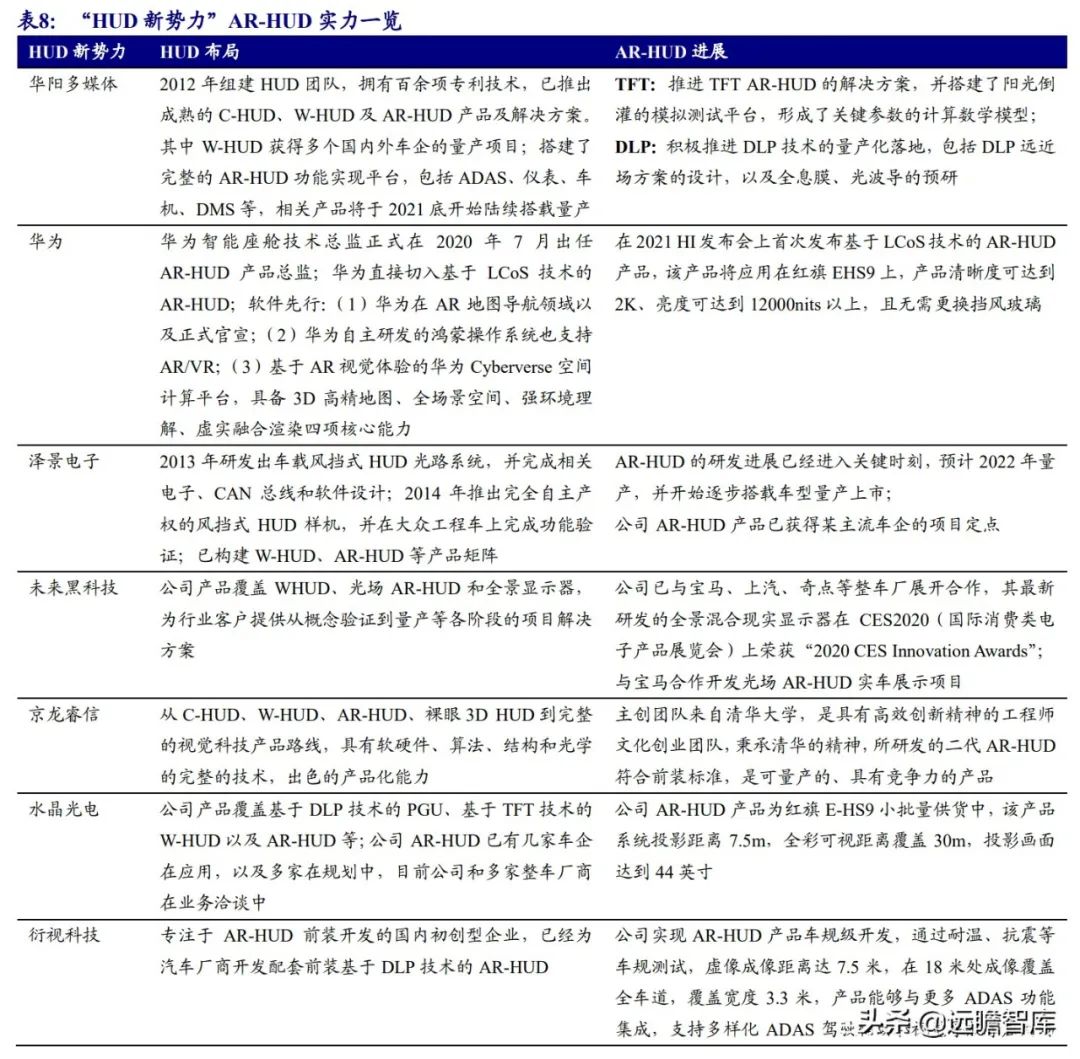

1.1、HUD为解决盲驾隐患而生,智慧化趋势下AR-HUD将为最终形态盲驾安全问题催生HUD应用需求,座舱电子及HUD显示单元技术不断升级背景下,HUD已开始量产上车。HUD(Head Up Display),即抬头显示或平视显示,最早被应用于军事航空领域,其主要原理是通过投影的方式将飞行参数、姿态信息、导航信息等投射至飞行员视野正前方的透视镜上,使飞行员保持平视状态时,可在同一视野中兼顾仪表参数和外界目视参照物,从而保证飞行安全。1988年,HUD被首次应用于汽车领域,搭载于通用旗下的奥兹莫比尔推出的跑车Cutlass Supreme上,但是由于当时的显示技术的分辨率较低、显示内容比较单一,因此仅作为仪表的一个附属产品。而随着近年来座舱电子的快速发展,中控屏幕和仪表显示的信息逐渐丰富,驾驶员在驾驶过程中低头检视导航等相关驾驶信息越加频繁,由此会产生盲驾的安全隐患,此时HUD的作用逐步凸显。同时,随着TFT、DLP、MEMS激光等显示单元技术的不断升级,HUD可显示的内容及尺寸水平亦不断提升,从而为HUD的量产上车奠定了技术基础。目前,行业内HUD的配置率已量产上车的HUD解决方案主要为C-HUD和W-HUD。其中,C-HUD(Combined HUD)是通过在仪表前方放置一个半透明的树脂板作为投影介质反射出虚像,起初因其安装便捷(可后装)、成本较低等优势而得以快速上车,但由于其整体成像效果差、并且置于仪表上方容易在发生碰撞时对驾驶员造成二次伤害,推广效果较差。W-HUD(Windshield HUD)作为C-HUD的升级方案,直接通过前挡风玻璃作为投影介质来反射成像,有效解决了C-HUD的部分安全隐患,并且在投影范围、投影内容和投影质量等维度均有所提升,是当前技术节点的主流方案。根据佐思车研数据统计,2020年1-11月HUD装配量(以W-HUD为主)达到52.2万台,较2019年同比增加87.7%;其中,40-50万区间高档车型HUD装机量同比大幅增长近23倍。在汽车智慧化背景下,传统HUD解决方案无法满足智慧座舱与ADAS功能的展示需求,具备沉浸式体验的AR-HUD将成为最终解决方案。C-HUD和W-HUD虽一定程度上解决了驾驶员在驾驶过程中需低头检视车辆信息而导致的盲驾安全隐患,但其本质仍是中控和仪表信息的简单迁移,并且由于投影尺寸有限,因而无法承载智慧汽车中智慧座舱和ADAS相关资讯的展示需求。相比较而言,AR-HUD通过结合虚拟现实技术,以自然的距离将相关资讯叠加至实物之上,整体成像尺寸更大、质量更高,不仅可以充分融合智慧座舱及导航指示、车道偏离告警(LDW)、自适应巡航控制(ACC)指示灯等ADAS相关功能,同时亦可为驾驶员带来沉浸式的体验,有望成为未来车载HUD的最终形态。1.2、座舱智慧化引发互动革命,AR-HUD将为人车互动新视窗汽车智慧化背景下,人车互动方式革命升级,AR-HUD有望成为人车互动新视窗。目前,汽车正从以往单纯的“以车为中心”的出行工具转变成“以人为中心”的“移动第三空间”,未来将成为继智慧手机之后又一全新移动终端。同时,随着语音识别、人脸识别等技术的快速发展,人车互动的方式也将在此程序中不断升级。传统的人车互动方式为驾驶员通过点选或滑动中控和仪表屏幕来输入生理信号,而随着座舱内智慧化功能的快速发展,通过声音、手势等方式进行情感式人车互动将成为新趋势。在此背景下,以前风挡为显示界面的AR-HUD则有望凭借更大的显示尺寸以及更优的沉浸式体验逐步替代中控及仪表,成为人车互动的新视窗。同时,在新的人车互动方式下,AR-HUD有望成为汽车新的流量入口,重塑智慧座舱硬件生态。成本下降、技术升级的背景下,整车厂纷纷加码,AR-HUD正迎来快速量产上车。1.3、新老造车势力抢滩布局智慧汽车,AR-HUD放量在即新老造车势力抢滩布局智慧汽车,AR-HUD有望凭借直观的科技感率先上车。近年来,在特斯拉的引领之下,全球汽车产业正迈向智慧化升级之路。国内视角来看,不仅有蔚来、理想、小鹏等造车新势力相继释出多款高阶智慧化车型,亦有传统车企亦纷纷推出高阶智慧车品牌,如上汽智己、北汽极狐、东风岚图、吉利极氪等。不过,智慧汽车行业当前仍处于发展初期,智慧化产品整体成本较高,因而智慧汽车的品牌往往定位于高阶领域,平均售价均在30万以上。因此,面对较高的智慧汽车定价,能否让消费者直观的感受到其科技感与未来感,并为新科技而买单,将显得格外重要。而AR-HUD即兼具科技感与实用性,将导航、ADAS等信息精确地结合在实时交通路况中,将胎压、速度、转速等信息投射到前挡风玻璃上,并且可以结合眼球追踪,实时感知瞳孔和凝视位置,为驾驶员提供更精确的信息定位。因此,我们认为在汽车产业智慧化升级的过程中,AR-HUD将逐步率先实现量产上车。目前,长城摩卡、大众ID4、奥迪Q4 e-tron等已相继宣布将搭载AR-HUD。2、DLP为AR-HUD主流方案,全息光波导为当前技术突破点2.1、AR-HUD原理:三次光学反射,FOV和VID为重要影响参数AR-HUD原理为三次光学反射,其核心构件包括影象生成单元、光学零件及上盖。首先,由影象生成单元(Picture Generation Unit,PGU)产生亮度以及影象,并投射在摺叠镜(平面或非球面)上做第一次反射。其次,影象在摺叠镜反射以后再在可旋转镜(AR-HUD增强面)上进行放大,并经过杂光井射出。最后,射出的影象在挡风玻璃上进行第三次反射至驾驶员眼中,虚像则呈现在驾驶员前方两米甚至更远的地方。分拆结构来看,AR-HUD的核心构件包括影象生成单元(PGU)、光学零件以及上盖三部分。(1)影象生成单元:包含LED光源、显示屏组合(光机)等,是AR-HUD中具有决定性作用的元器件,直接决定产品的参数、显示效果和成本。(2)光学零件:包含摺叠镜(平面或非球面)、可旋转镜(非球面,AR-HUD增强面)等,其中摺叠面镜(第一次反射)和增强面(第二次反射)等单元之间的光路设计方案直接决定HUD体积的大小,这也是AR-HUD的技术难点之一。(3)上盖:主要包含杂光井和炫光井。由于HUD一般置于仪表前方,用于美化HUD设计的同时反射部分太阳光,防止阳光倒灌而造成光机温度过高。其中,FOV(Field of view,视场角)是以驾驶员眼睛为中心到虚像的水平和垂直边缘所呈的角度;VID(Virtual image distance,虚拟镜像距离)则是指人像到虚像的水平距离。此外,FOV和VID对HUD感知体验亦存在较大影响:(1)影响视场大小,FOV通过影响水平角度覆盖更大的车道范围,通过影响垂直角度覆盖更远的距离;(2)缓解视觉疲劳,VID越大,虚像距离越长,可以大大减少眼睛疲劳;(3)贴合重影问题,增大VID可以不依赖楔形角的设计在视觉上消除重影。根据德州仪器模拟测算,当VID大于6m时,真实环境与影象可以较好地贴合,当VID增至13m时,肉眼便无法再感知到重影,挡风玻璃不需要楔形膜,可以降低成本。2.2、AR-HUD技术:主流为DLP,华为入局LCoS旨在实现自主进一步来看,HUD根据其中光机投影技术路线的不同,可分成TFT-LCD、DLP、LCoS等三种方案。其中,TFT-LCD技术成熟且成本较低,在W-HUD中广泛应用;DLP性能优秀且可以防止阳光倒灌,被认为是AR-HUD的首选方案;LCoS则可摆脱DLP受德州仪器(TI)知识产权垄断而无法实现定制化的局限,在华为入局后倍受关注。2.2.1、TFT-LCD:技术成熟、成本可控,但耐温性、亮度及清晰度有限TFT-LCD路线的优势在于技术成熟、成本可控、色彩分布可靠,可广泛应用于W-HUD之上;劣势在于耐温性、亮度及清晰度等有限。薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)是一个电讯号控制的光开关装置,由LED背光源(背光模组+灯管)、TFT基板(薄膜晶体管+储存电容+ITO电极)、液晶、彩色滤光器基板、偏光板等组成。LED背光源发光后,TFT基板上的薄膜晶体管产生电压,电压高低可以控制位于两片透明导电铟锡氧化物(ITO)电极之间的液晶排列方向,而液晶的排列方向与光线的穿透量有关,进而造成画素的亮暗程度不同,即灰阶。经过TFT液晶单元后,显示屏上显示的影象开始进行反射,并最终投射到挡风玻璃上。(1)技术成熟,在汽车领域引入新技术,生命周期非常重要,车辆中安装的任何显示器都需要提供7到10年的生命周期,TFT显示技术现已出台了多项关于其性能和使用寿命方面的监管法规;(2)色彩分布可靠,在投影过程中,可以轻松调整和校准显示器,因此可以确保HUD投影中以准确、明亮且美观的方式呈现信息。(1)亮度输出不够,TFT方案中,应对HUD建立足够明亮的影象投射所涉及的各种环境光条件有限,为了增加高度输出,必须增大装置功率,而这会导致色度精度偏离所预期的分布;(2)温升较快:TFT透过率低,大部分热量会被吸收,致TFT HUD温升过快,最高工作温度仅105度,在高温或阳光直射环境下,可能无法正常工作;(3)视场有限、清晰度有限:根据TFT的尺寸或合成单元的分布法则,无法形成较大视场。2.2.2、DLP+漫射屏:分辨率高、成像效果逼真,为当前AR-HUD主流成像方案DLP投影技术的核心在于DMD芯片,该项技术由德州仪器发明并掌握专利。DLP(Digital Light Processing)是基于数字微镜单元(Digital Micromirror Device,DMD)的投影技术,核心在于其中的DMD芯片。DMD芯片是一种可实现空间光调制的光学微机电系统,包含了数百万个微小的铝制镜片,每一个镜片对应一个画素,镜片的多少决定了显示分辨率的高低。LED光源在发出光线后,经DMD芯片反射形成影象,随后影象再被投影至漫射屏(表面有扩散膜的成像面)并放大后投射至摺叠镜。同时,由于DLP投影技术高度依赖DMD芯片,而该技术由德州仪器发明并掌握专利,因此HUD厂商只能通过采购德州仪器芯片或直接购买其模块使用。DLP投影技术在温度控制领域存在显著优势,可有效解决阳光倒灌问题、提升投影清晰度,但短期内整体成本较高。HUD在工作的过程中对成像单元的耐温性具有较高要求。一方面由于在投影过程中为保证投影画面足够清晰,光源本身会产生较大的热量(HUD每生成1万nits亮度的虚像,对应光源需要生成40万nits的亮度)。另一方面,随着FOV角度的不断增加,HUD成像视角不断拓宽的同时也会引起阳光倒灌,从而导致成像面板温度快速上升,甚至装置因温度过高而烧掉。相较于TFT方案,DLP方案在温度控制领域具备显著优势。在TFT方案中,阳光倒灌后,能量均被黑色、透光率极低的TFT面板吸收,因而区域性温度升高较快。而在DLP方案中,PGU成像面是表面具有扩散膜的漫射屏(相当于一个扩散器),所以当阳光倒灌后,能量大都被漫射掉,整体温升速度较慢。根据德州仪器实验数据统计,TFT方案的温升速度是DLP的6倍,在相同条件下,DLP成像面温度升高34摄氏度,TFT显示屏则升高了190摄氏度,远超过其正常工作范围。此外,较高的耐温性亦保障了DLP方案中高亮度光源的正常工作,从而具备更加清晰的投影效果。不过,从成本角度而言,由于DLP投影的是整个平面,为了提升成像效果,需要针对不同的挡风玻璃订制高精度的反射非球面镜,这也直接导致DLP方案整体成本较高。2.2.3、LCoS:华为入局,旨在打造可定制化的高效能光机LCoS为LCD与CMOS集成电路有机结合的反射型新型显示技术,是目前AR-HUD的小众技术路线。LCoS(Liquid Crystal on Silicon,硅基液晶)可视为LCD的一种,传统的LCD是做在玻璃基板上,LCOS则是做在硅晶圆上。LCoS结构中液晶分子填充于上层玻璃基板和下层金属反光层之间,金属反光层和顶层ITO公共电极之间的电压共同决定液晶分子的光通性能并展现出不同的画素灰阶,而显示驱动电路直接在硅基板上完成制备。同时,为了避免入射光对硅基板内部晶体管照射形成光生载流子,影响驱动电路性能,通常在电路走线层和金属反光层之间新增一层金属遮光层,实现对入射光的遮蔽目的,导向层可以确定液晶分子的有序排列。LCoS的显示原理是通过施加在液晶层画素两端电压大小来影响液晶分子的光通性能,进而决定该画素的显示灰阶。具体而言,当液晶层画素的外加电压为零时,入射光经过液晶层后将不发生偏振并经过PBS棱镜沿原光路反射回来(图17中为S光)。此时光线不进入投影光路,即此时不进行成像。相反,当液晶画素存在外加电压时,入射光经过液晶层后将发生偏振,并经过PBS棱镜发射至投影光路(图17中P光)并在屏幕上显示成像。此外,为优化成像效果,目前,市场上主流LCoS成像方案均采用三片式LCoS光机,即由激光光源发出白色光线,通过分光系统系统分成红、绿、蓝三原色的光线,而每一个原色光线照射到对应的反射式LCOS芯片上,系统通过控制LCOS面板上液晶分子的状态来改变该块芯片每个画素点反射光线的强弱,最后反射的光线通过必要的光学折射汇聚成一束光线,经过投影机镜头照射到成像面上,形成彩色的影象。LCoS技术方案成像效果可观、并且可摆脱DLP技术受限于TI专利的问题,但短期内量产难度较大。(1)光利用效率高、画素更为平滑、画面更为自然:由于LCoS的晶体管及驱动线路都制作于硅基板内,位于反射面之下,不占表面面积,所以仅有画素间隙占用开口面积,因此在LCoS方案下画面中的画素栅格结构几乎不可见,光利用率达到40%以上。相对于DLP方案,LCoS成像画素边缘将更加平滑,画面更为自然;(2)核心技术可自主掌控:LCoS光机技术被诸多厂家所掌握,避免了DLP技术是德州仪器独家专利问题;(3)避免阳光倒灌:LCoS结构中的反光层和硅基板电路之间具有一层金属遮光层,可以有效防止阳光倒灌。不过,LCoS方案目前量产仍较为困难,主要系LCoS芯片对封测技术要求较高,工艺上需将ITO玻片与CMOS基板贴合并灌装液晶,因而目前仅有部分工程试验HUD产品采用这一技术。随着华为在HI释出会上首次释出基于LCoS技术的AR-HUD产品,该方案迅速进入大众视野,未来随着LCoS技术的不断突破升级,该方案有望凭借其优秀的性能以及技术可自主掌控的独特优势被HUD厂商所采纳。2.3、AR-HUD未来:以面积换体积,全息光波导为下阶段技术突破点基于全息光波导技术的AR-HUD以面积换体积,成为解决体积过大、实现“轻装上阵”的重要技术路径,预计最快将于2023年量产。AR-HUD体积较大,因为其对视场要求很高,为了实现更广的FOV,要求第二级非球面反射镜尺寸足够大,这直接导致HUD体积增大至20升左右,从而一定程度上成为AR-HUD量产上车道路上的阻碍。全息光波导技术是基于衍射光学的技术方案,仅在挡风玻璃上安装全息膜即可实现投影,在体积上拥有较大优势。其原理是利用贴附在光波导表面的体全息光栅,打破了全反射的界面规则,并由此改变光信息传播的方向和能量,进而引导光信息从波导内部传输到人眼,这样光从光波导片传播出来无需经过三次反射便可直接输出放大的投影影象,可以节省两级反射镜的空间。根据布谷鸟科技数据统计,反射镜型的AR-HUD有22升的体积,传统W-HUD体积也有4-6升,而基于全息光波导技术的AR-HUD仅需2.4升,且因为取消了复杂精密的两级反射,成本也有所降低。可以看到,光波导片部件需求的主要是面积,不是体积,而仪表板内较薄的面积空间远比体积空间容易满足。此外,全息光波导技术和成像技术无关,无论是TFT技术方案还是DLP或LCoS技术方案都可以采用。目前,已有不少头部厂商都展开了该技术的预研工作,如华阳集团正积极推进光波导、全息膜的预研工作,大陆集团和DigiLens联合打造的光波导AR-HUD预计最快在2023年左右实现量产。3.1、国内HUD市场空间测算:翻倍式增长,2025年有望达到290亿元乘用车销量:根据乘联会预测,随着“新四化”成为汽车产业发展的新机遇,2021年起中国汽车市场将呈现缓慢增长态势,未来五年汽车市场将会稳定增长,预计2021年汽车销量增长4%左右,乘用车销量增长7.5%,并预测到2025年,汽车销量有望达到3000万辆。基于此,我们预计2025年乘用车销量有望达到2521万辆。渗透率:根据佐思汽研,2020年前11个月HUD新车装配量52.2万台,同比增长87.7%,其中合资品牌装配量41.5万台,同比增长66%;自主品牌装配量10.6万辆,同比增长280.5%,自主品牌装配量增长迅猛,装机意愿更为强烈。同时,根据盖世汽车研究院预计2025年国内乘用车HUD渗透率将超过40%。基于此,我们预计2025年自主品牌HUD装配率将达到52.1%,合资品牌HUD装配率达到40.4%,整体渗透率达到45.6%。HUD平均单价:根据佐思产研,2020年W-HUD的平均价格为245美元,C-HUD的平均价格为38美元,考虑到现阶段W-HUD为市场主流产品,我们测算2020年HUD的整体平均单价为1950元(假设2020年C-HUD/W-HUD/AR-HUD占比分别为20%/75%/5%)。但是随着AR-HUD技术逐渐成熟,多款产品预计于2021年量产,其中华阳集团的基于DLP技术的AR-HUD预计于2021年第四季度量产,锐思华创的AR-HUD产品已经与主机厂签署千万级技术定点开发项目,预计于2021年完成装车,而AR-HUD的整体平均单价明显高于W-HUD。基于此,我们预计2025年HUD整体平均单价有望受益于AR-HUD的放量,达到2525元(假设2025年C-HUD/W-HUD/AR-HUD占比分别为1%/60%/39%)。市场空间:我们预计2025年国内HUD市场空间可达到290亿元,2020年-2025年复合增长率高达92.1%。3.2、HUD产业链:上游多被国外垄断,关注中游国产HUD整合厂商HUD产业链包括上游零部件供应商,中游HUD整合厂商以及下游的整机厂和后市场。(1)上游零部件中PGU是核心,尤其是光机还未完全摆脱对国外的依赖。例如DLP投影成像技术所使用的核心DMD芯片,完全由美国德州仪器垄断;LCOS芯片掌握在索尼和JVC手中,近年刚刚由惠新辰实现国产突破,但与国外高阶产品仍存在较大的差距;TFT-LCD显示屏技术较为成熟,国内外厂商都能实现量产,国外代表厂商是日本京瓷、日本JDI,国内代表厂商是天马微电子、香港信利、京东方等。(2)中游HUD整合厂商中,外资厂商目前占据市场大部分份额,国内厂商正逐渐崛起。HUD整合厂商中,海外厂商起步较早,主要以日本精机、德国大陆集团、日本电装、伟世通、Pioneer等传统Tier1为主。但近年来,国产厂商作为“新势力”逐渐崛起,代表厂商包括具备相当光学人才储备的Tier1华阳集团,进军智慧汽车蓝海的科技巨头,如华为、百度等,以及一众初创企业,如江苏泽景电子、未来黑科技、京龙睿信等。整体来看,HUD渗透率在前装市场仍然较低,根据前文中我们测算,2020年HUD在国内渗透率仅为2.9%左右。其中,合资品牌中丰田、别克、本田在2020年位列HUD装机量前三名,自主品牌中红旗、吉利、领克等位列前三,而2021年将有长城汽车多个子品牌陆续搭载HUD。整体来看,HUD行业整体正刚刚兴起,产业链上游的高阶光学零部件大多被国外厂商所垄断,国内零部件厂商短期内难以突围;但在中游的整合领域国内厂商正逐渐崛起,未来有望充分受益于海内外汽车智慧化升级浪潮。3.3、HUD市场格局:W-HUD外资垄断,AR-HUD开启国内厂商新天地外资厂商在W-HUD时代近乎垄断,但在AR-HUD的技术换代背景下,海内外厂商差距正逐渐缩小。外资厂商起步较早,在W-HUD时代份额具有绝对优势。根据高工汽车研究院数据显示,在国内HUD市场中,汽车电子巨头日本精机、大陆集团和日本电装仍占据2020年上线搭载量前三位,合计市场份额超过80%(以TFT技术路线的W-HUD为主)。而随着以DLP和LCoS技术为主的AR-HUD逐步量产上车,海内外HUD供应商也正因为技术路线换代而逐渐缩小差距。3.3.1、外资厂商:W-HUD时代垄断,AR-HUD研发进展相对缓慢日本精机将HUD定位为仪器仪表后业务扩充套件的支柱,于1987年开始开发,并在90年代后期开始大规模量产,计划在2020年达到300万台的产能,其中大部分为W-HUD。公司占据全球HUD市场最大份额,在光学设计和生产技术方面,从设计到制造的整合生产系统,客户响应/支持能力以及全球部署的制造基地方面都颇有优势,主要客户为宝马、本田、通用、马自达、吉利等主机厂供货,比如宝马5系、7系、X系,奥迪的Q7等。在AR-HUD领域,日本精机也已经研发多年,目前公司AR-HUD投影距离可以达到10m,是传统HUD显示距离的3倍以上,影象显示面积也能达到80英寸,将在奔驰GLE级车型上配置,于2020年开始批量生产。大陆集团HUD在全球都有布局,中国的开发和生产位于安徽芜湖。公司于2003年便量产了第一款基于1.8寸TFT的抬头显示器,用于宝马5系;2013年开发了第一款AR-HUD展示样车;2017年量产了全球第一款基于DMD技术的W-HUD,用于福特林肯系列;2020年量产第一款3.1寸的TFT抬头显示器;2020年中旬,由中国团队设计的第一款W-HUD已经在中国量产;2021年初,公司推出的新款基于TFT技术的现实增强抬头显示器(AR-HUD),专为中国市场定制,具有低成本(相较于DLP技术成本可节省30%左右)、小体积(7~8L)等综合优势,未来将搭载在中低端车型。日本电装(Denso)是世界汽车零部件及系统的领先供应商,自2003年12月便推出了其首款商用HUD,2017年开发出约24英寸的TFT-LCD液晶HUD,被2018款雷克萨斯LS所采用。目前,电装正在开发AR-HUD,并且深入结合语音识别及视线识别,未来驾驶员只需看着HUD,移动头部便可操作装置,无需使用按钮或触控式屏幕;也可通过声控,仅说一句“让开”之后挡风玻璃上显示的信息便移动到不妨碍视线的地方。客户方面,日本电装主供日系车企,其中丰田是其最大的客户(约占2020销量的43%),其次是现代(21%)、马自达(16%)、沃尔沃、凯迪拉克以及别克等。近年来,公司受益于丰田在中国市场车型HUD搭载率的提升,市占率得到快速提升,但由于过度依赖丰田等日系品牌,使得电装在其他品牌客户的推进上几无进展。3.3.2、国产厂商:AR-HUD加速技术迭代,2021年开始量产上车(1)华阳多媒体:十年磨一剑,已具备完整的AR-HUD功能实现平台华阳多媒体基于多年的机芯技术储备、微投整机技术的光学储备,自2012年就组建了HUD团队并深耕HUD领域近十年,拥有百余项HUD专利技术,目前已推出较为成熟的C-HUD、W-HUD及AR-HUD产品及解决方案,其中W-HUD已获得了多个国内以及海外车企的量产项目。在AR-HUD领域,公司凭借汽车电子业务在智慧座舱领域的多年耕耘以及在智慧驾驶领域的布局,已自行搭建了完整的AR-HUD功能实现平台,包括ADAS、仪表、车机、DMS等。目前,公司主要客户为长城(2020年出货近10万套),根据我们对汽车之家中相关车型配置的数据统计,公司W-HUD已搭载于长城第三代哈弗H6、哈弗大狗、长城WEY、东风启辰等车型上。展望2021年,公司W-HUD将新增搭载于长城哈弗F7、初恋、狂欢等车型,而AR-HUD将于2021年第四季度首次搭载于广汽车型中。(2)华为:高举高打瞄准AR-HUD,LCoS方案表现亮眼在AR-HUD领域,华为在软件层面先行,其AR地图导航此前以已经亮相,基于华为河图,实现每平方公里40亿三维信息点,1:1还原真实世界,并于2020年5月底,覆盖上海内环20平方公里,2020年底覆盖一线城市100+顶级景区及1000家顶级商圈。同时,华为自主研发的鸿蒙操作系统也支持AR/VR,并且其基于AR视觉体验的华为Cyberverse空间计算平台,具备3D高精地图、全场景空间、强环境理解、虚实融合渲染等四项核心能力。此外,华为在AR-HUD底层的核心系统、软件和数据能力方面亦具有较为深厚的沉淀。为实现PGU自主,摆脱德州仪器DMD芯片限制,华为在AR-HUD领域中采用LCoS成像方案。并已在2021年HI释出会上重磅释出自己基于LCoS的AR-HUD产品,体积仅10升,成像距离可以达到7.5m,成像尺寸达到70寸,可以在普通风挡玻璃上直接投影。(3)其它初创公司:押注HUD赛道,共同加速HUD量产上车程序AR-HUD当前尚处于研发冲刺阶段,市场渗透率较低,拥有技术人才和资金资源的初创企业有机会弯道超车。近年来,国内HUD初创企业如雨后春笋般涌现,我们认为大都具备两个特点:(1)创始人为光学人才或创始团队具有较为深厚的光学沉淀。如创立于2016年的未来黑科技,其创始人徐俊峰曾于2009年研究出3D投影技术,引领LED投影电视的革新,其研发团队均来自清华、北大、南大、港大、NINS、QCRI等国内外知名学府和研究机构,并分别在微软、诺基亚、摩托罗拉、德尔福、麦格纳、霍尼韦尔等公司有研究经历;创立于2013年的京龙睿信主创团队均来自清华大学,其创始人陈晓华毕业于清华大学激光专业;如未来黑科技在A轮获凯辉基金等投资数千万美元,在Pre-B轮获德厚资本等投资1亿元人民币;创立于2015年的江苏泽景在C轮获凯联资本等投资1.5亿元人民币;创立于2015年的一数科技目前已获海尔、小米、京投集团、深创投、中海投等产业资本六轮融资,在最新一轮融资中获得超亿元投资。4、行业相关公司:华阳集团、福耀玻璃、舜宇光学科技、光子晶体科技4.1、华阳集团:国内HUD领跑者,携手华为开启成长空间HUD、无线充电等产品深度绑定大客户,座舱电子进入收获期。

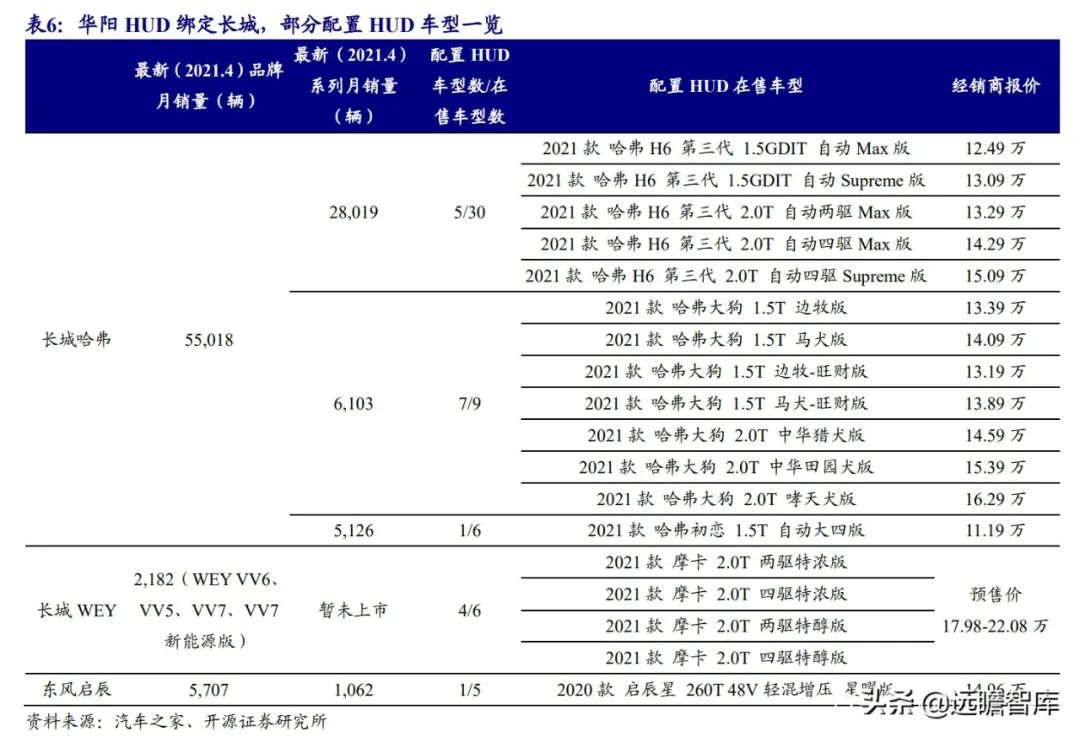

公司凭借W-HUD的先发优势已量产供货长城、东风日产启辰星等多款车型,并获得长城F7改款及WEY系列W-HUD等项目定点。在稳固W-HUD产品的同时,公司深度聚焦高单价的TFT及DLP类AR-HUD产品。在DLP AR-HUD领域,公司拥有影象坐标转换、实景融合等自主演算法;在TFT-AR-HUD领域,公司搭建了各类参数模型的计算平台进行模拟测试。目前公司已获广汽AR-HUD项目定点,预计AR-HUD产品在2021年底将陆续量产上车。此外,公司的车载无线充电产品散热良好、安全性强、充电功率高,已率先完成OPPO手机快充协议的适配,将通过长城、现代、长安等客户的项目向全球供应。长城作为公司第一大客户,与公司在座舱电子中深度绑定,公司W-HUD、无线充电产品已在哈弗H6、哈弗大狗等多款车上搭载。随着哈弗车型的热卖,公司有望持续受益。携手华为前瞻布局ADAS,“煜眼”技术迎来规模化量产。公司将多年在数字多媒体领域的自主技术与海思360°环视芯片方案相结合,推出360°环视系统并通过算法进行适配的合成及处理,增加驾驶员的视野,提高行车安全。公司自2013年开始为客户前装配套360°环视系统产品,目前已迭代至广角镜头、200万画素清晰度。与此同时,公司增加了3D 360°全景影象显示和前后动态轨迹线,为低速行车、倒车入库提供精准参考提示。据IHS的预计,2025年中国AVM(Around View Monito,全景图像停车辅助系统)的标配量将达到261万套,公司与海思的强强联手有望在AVM市场中快速抢占市场份额。在此基础上,公司旗下子公司华阳数字特推出“煜眼”技术,可提升摄像头感知精度,改善自主泊车系统的稳定性和可靠性。除自动泊车以外,“煜眼”技术可以在双目立体摄像头、前视ADAS摄像头等多个领域得到应用。据公司公告,“煜眼”技术已在新宝骏E300高配版、新一代威马车型中应用。4.2、福耀玻璃:汽车智慧化升级趋势下汽玻将迎量价齐升新机遇单车玻璃面积快速增长,汽车玻璃龙头乘智慧汽车东风迎来新机遇。福耀玻璃是全球汽车玻璃龙头,目前国内汽车玻璃市占率超过65%。同时,在汽车智慧化、电动化背景下,单车玻璃面积正显著增加,根据Aesthetics数据统计,过去十年汽车单车玻璃面积已经增加15%,我们认为这一趋势有望随智慧化浪潮而延续,从而推动公司单车价值量进一步提升。(1)全景天幕:特斯拉的全景天幕引领了新能源汽车的车顶玻璃化潮流,目前蔚来、小鹏、长安UNI-T等均配置全景天幕玻璃,行业有望加速扩容;(2)高附加值智慧玻璃:福耀紧跟汽车智慧化趋势布局HUD玻璃、智慧调光玻璃、智慧车窗等高附加值产品,先发优势将随产品渗透率提升后逐步凸显,未来有望成为公司第二增长曲线。HUD量产上车推动挡风玻璃价值量提升,龙头利润有望进一步增厚。W-HUD和AR-HUD的投影介质均为挡风玻璃,但是光线在穿出玻璃前后折射率不同,反射到驾驶员眼中的光分别会产生虚像和重影影象(需要消除),而传统玻璃为了流畅的车身会设计成曲面从而加剧重影,因此挡风玻璃需要根据HUD参数定制置于玻璃夹层的楔形膜,使得虚像与重影影象尽可能重叠到人眼无法分辨。对玻璃进行定制化将提升挡风玻璃的价值量,而福耀玻璃作为绝对龙头,在此趋势下利润有望得到增厚。同时,HUD也会增加消费者对原厂挡风玻璃的黏性,原因是前装W-HUD和AR-HUD的车型在更换挡风玻璃时必须是原厂或经过原厂认证的,非原厂玻璃很难把控楔形角的角度,使用后投影会有重影,因而也有望进一步加深龙头福耀玻璃的护城河。4.3、舜宇光学科技:36年光学沉淀,Tier-2光学龙头切入HUD供应链舜宇光学是全球光学领域龙头供应商,目前已在车载领域实现全栈式布局。舜宇成立36年以来,聚焦于光学领域研发创新,产品广泛应用于智慧手机、数码相机、车载等领域。过去十年,舜宇充分受益于智慧手机行业的快速增长,营业收入从2010年的18.1亿元提升到2020年的380亿元,十年间复合增长率35.6%,即使在受疫情严重冲击的2020年,舜宇也依然实现了逆势增长,手机镜头/手机模块出货量同比+13.9%/+9.7%,充分彰显其龙头地位;在车载领域,舜宇光学于2004年开始布局,从硬件、装置到芯片软件实现全栈布局,现已形成车载镜头、镜片、摄像头模块、激光雷达、HUD、智慧大灯等多元化产品。根据公司公告数据统计,2020年公司车载镜头出货量达5617.4万颗,同比增长12.1%,车载镜头业务继续保持全球市占率第一。舜宇光学技术储备深厚,Tier-2光学龙头成功切入HUD供应链。舜宇光学具备30多年光学开发经验和核心光学零部件量产经验,其前装车规产品品质得到全球主流主机厂认可。基于丰富的光学技术储备,舜宇光学成功切入HUD产业链,产品覆盖光学零部件与PGU光机。其中,光学零部件涵盖投影镜头、自由曲面镜、准直透镜、复眼透镜以及平面反射镜等,PGU光机包含TFT PGU、DLP PGU、MEMS PGU等多种解决方案,整机实现C-HUD、W-HUD、AR-HUD全产品覆盖。目前,公司成功切入大陆集团的W-HUD产业链,AR-HUD核心模块也已经给客户送样。未来有望在HUD渗透率快速提升的背景下,凭借其深厚的光学研发经验,快速切入全球各个主机厂HUD供应链。4.4、光子晶体科技:为智能座舱提供创新性透明显示解决方案

光子晶体科技是一家聚焦在透明显示和AR显示领域底层核心技术的硬科技公司,目前已经成为AR显示和透明显示领域的领军企业。

公司凭借自主知识产权的光子透明芯片(NanoAR)显示技术,拥有先发优势和深厚的护城河,已与多家世界级品牌建立合作关系。其中携手福耀集团前瞻布局的车载玻璃透明显示应用,在全球范围内,是唯一通过了车规级测试的透明显示屏,预计2024年迎来规模化量产。

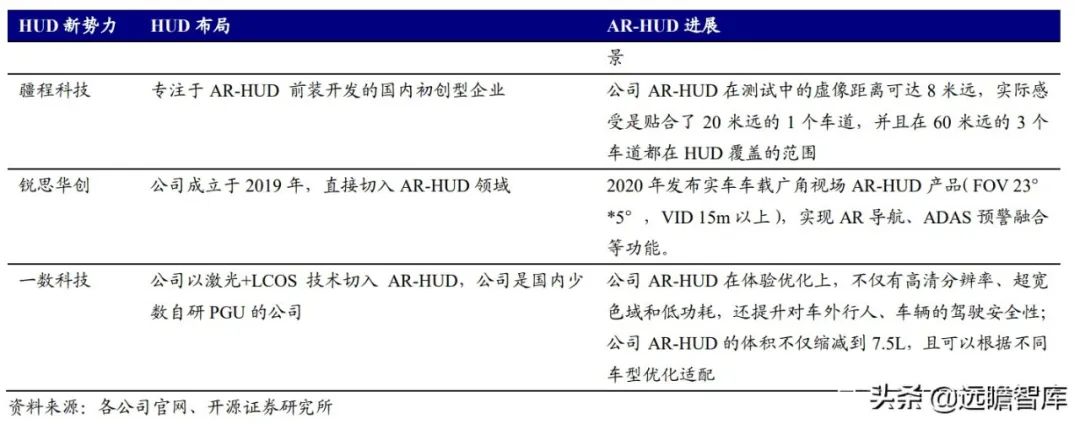

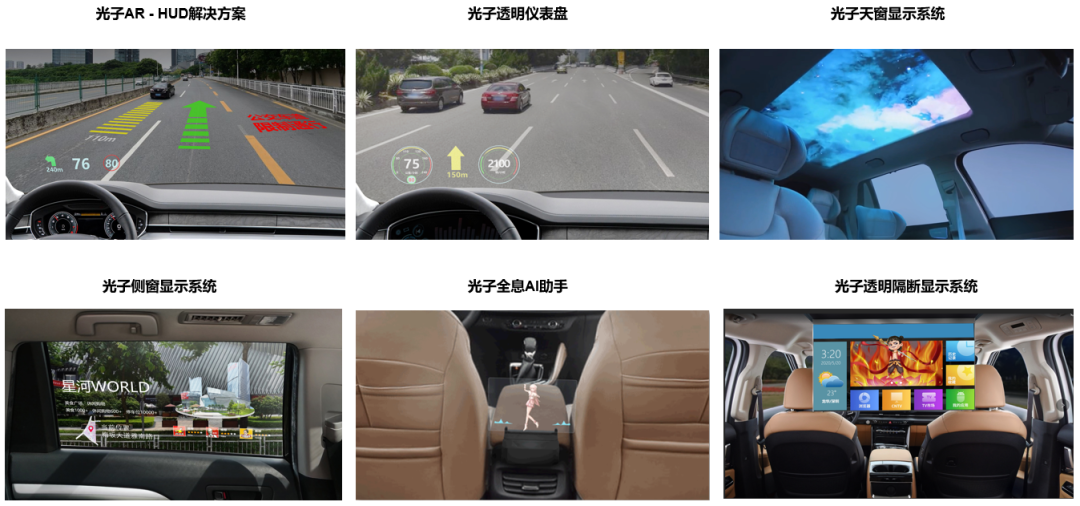

▲光子为智能座舱提供创新性透明显示解决方案

公司的AR-HUD解决方案,大大减小了AR-HUD的体积。目前主流AR-HUD显示技术,视场角是13度,体积是10升,光子AR-HUD可以把体积降至1升左右,使得AR-HUD适用几乎所有车型,大大扩张了市场。

公司的智能座舱产品 - 车窗显示解决方案,包括天窗透明显示系统、侧窗透明显示系统、隔断透明显示系统等。产品具有:全透明,超高清、全彩色等特点,同时兼容支持多种互动形式。为车内的学习、娱乐、办公、LBS等应用提供信息显示。

截至2021年,AR-HUD已实现从仅有高端顶配车型选装到普通大众车型前装搭载,价格下沉到价值量 20 万的车型;从 2021年 H1 5,727 辆到 2021 年底突破 5 万辆,AR-HUD 迈入量产 1.0 阶段,未来有望持续放量。另一方面,据预测,2021年全球车载显示市场出货规模区间预计为1.52亿~1.58亿片(仅前装),同比增长超10%以上,车载显示无疑成为厂商极力争抢的蓝海市场。

AR-HUD和车窗显示都是智能座舱的重要组成部分,在汽车智能化的大趋势下,市场容量不断扩大,正处于井喷式发展周期,未来可期!