- 0

- 0

- 0

分享

- “尽精微 致广大”:这或许是最贴合央美校训的一次毕业展?

-

原创 2022-06-17

对于一所绝大多数专业都需要“动手”的美术学院而言,2022年央美毕业展面临的困难几乎无法避免。范迪安院长在线上毕业展首页的一篇致辞中,也恳切地提及了由变化带来的挑战:“居家创作,没有充足的空间和应有的条件,版画专业没有印制的设备,雕塑、壁画等专业难以做硬质材料作品,设计和建筑专业无法制作模型,有的同学年前在校已画的初稿也来不及带回家……”

乐观地说,直面挑战,或许也在客观意义上让本届毕业季成为了最符合美院校训“尽精微,致广大”的毕业季。“精微”之处,在于青年学子如何突破客观条件的制约,以小博大,爆发解决实际问题的能力与创造性智慧;“广大”则在于,毕业生如何以较小的创作切口,抵达更广大的世界与未来。无疑,这构成了本次毕业展的重要看点。

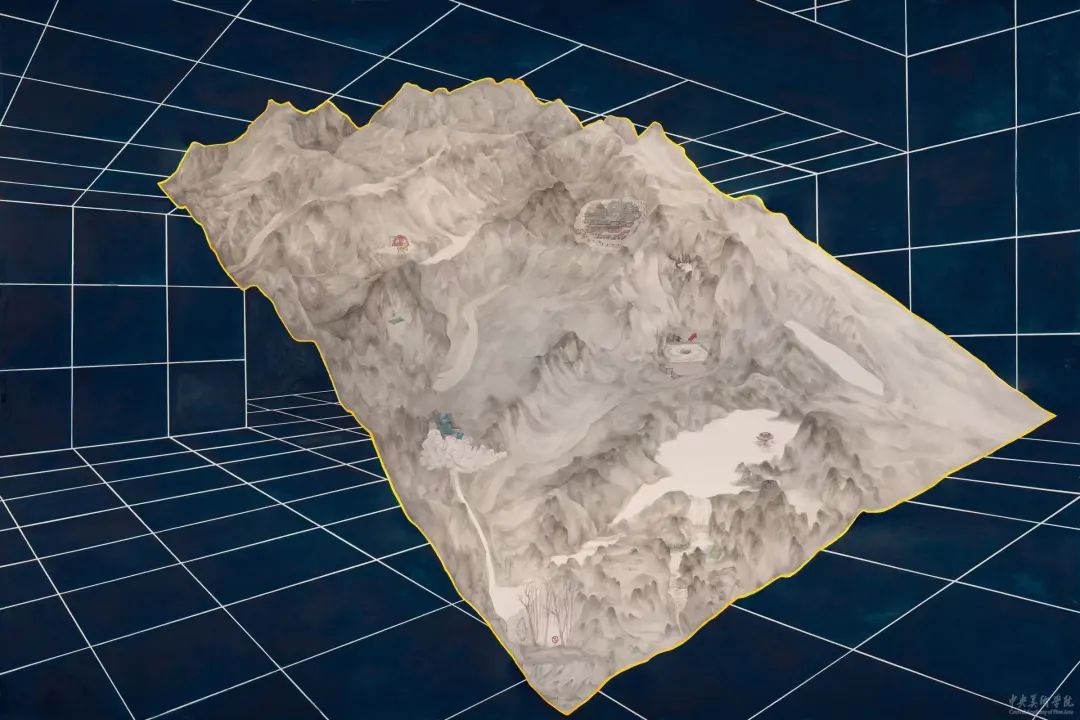

“中央美院数字孪生校园”界面

尽精微

既然获得现场实感已成奢望,纵观本次线上毕业季的选择,一方面是以“量”取胜。可以做一个相当粗糙的计算:于5月20日正式登陆的硕博士研究生展,参展人数创近10年新高,总计展出476名博、硕士研究生的3000余件作品,平均每人展示6件;而在5月25日正式上线的本科展,作品更是达到1万余件,874名本科生毕业作品平均每人展示11件。

整体呈现为平面化展示的线上展陈方式,让每一位毕业生,拥有了一个基于院系、工作室分门别类的微型个人网站。围绕作品,毕业展也体现出更为依赖文字阐释,依赖辅助视频传递作品气质的倾向,更多作品序列展示机会,为毕业生提供了线下展难以提供的创作思考路径的展示空间。在虚拟的2022毕业季世界,艺术的感性震动,难免让位于更为理性的观展体验,这是一种属于长期、便携、可改写的资料库属性的理性,也是线上展览试图将网络优势最大化的设计考量。

依托上千个微型“个人网站”的壮观铺陈,线上展因此拥有了可以“轮播”的去中心化观展方式,观众可以任选起点——或多或少,缓解了线下展围绕展示空间的“C位之争”。在云上,全面展示与汇报比C位更显重要,而一次全景式观看的毕业展,将浏览一部庞大电子相册的身心压力留给了观众。

好消息是,往年展线长度与展陈空间的局限不复存在。当每一件作品都被限定在固定尺寸的PNG格式中,作品体量无法在基于线上展的虚拟观看方式中施展魅力,线上展体现出的优劣势,让某种趋向于“精微”的创作态度,首先便体现在毕业创作的体量选择上——当体量、质感、重量、气味等等作品质料因素被“云”封印,并最终框定为屏幕大小,这对雕塑、装置、综合材料和绝大多数画种而言都略显遗憾(毕竟来自各个专业的毕业生,无法在半个学期内悉数转为互联网艺术家),而疫情导致的物流不稳定、硬件匮乏等情况,让一部分毕业生在毕业创作中选择“保守疗法”——将几年教学中的研究方向继续精进、拓展,或是考虑使用更为日常化的材料与更易掌控的媒介,此种考量在雕塑、版画、实验艺术、壁画等专业中显示的更为集中。

田建新,《变形记》,规格:多件,尺寸不等,材料:厨具,灯罩,砖,苯板,石膏等

金雨,《尺度》,规格:180cm*180cm*200cm,材料:机械装置,卷尺,陶瓷

张海童,《通道乐园计划》规格:3m*2.5m*2m,材料:纸质包装盒包装袋,水墨

更易掌控的材料,更易得的媒介,甚至“就地取材”,成为一些2022届毕业生的创作选择,包括以纸箱、毛线、自己的头发、杂志、废品等日常之物进行的综合材料创作,也包括油画、丙烯、数字版画、影像、新媒体等等在物流不畅、工厂停工、场地受限等条件制约下更易操作的媒介,而大体量的作品并非完全消失,只是相比往年,总体创作体量更趋精致小巧。

黄昔妤,《i novel》,规格:尺寸可变,材料:综合材料

蒙娜,《趋近于零的无限》,规格:180*180cm,材料:杂志拼贴

余铭涛,《发达时代的抒情诗人》,规格:装置:220×90×250cm;影像1:3分30秒;影像2:2分30秒,材料:金属,机械装置,现成品,综合材料

中央美术学院雕塑系主任张伟在对媒体的采访中表达了近似的观察,“毕业作品还反映出来一个有意思的现象,就是同学们一些小作品做的非常精,如果在正常的情况下,可以使用更好的材料、场地,可能大家都去做大型作品,不会将注意力和精力放在小作品上面,反而是疫情,让同学们静下来,往精深处去挖掘。”【1】

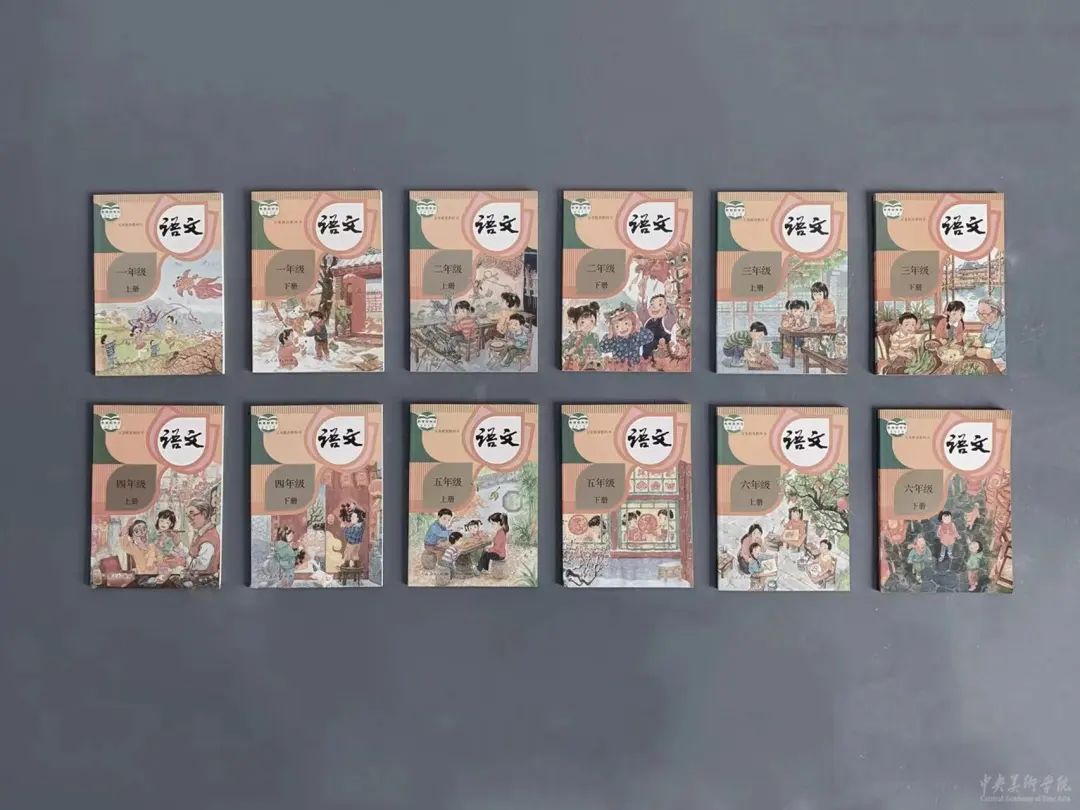

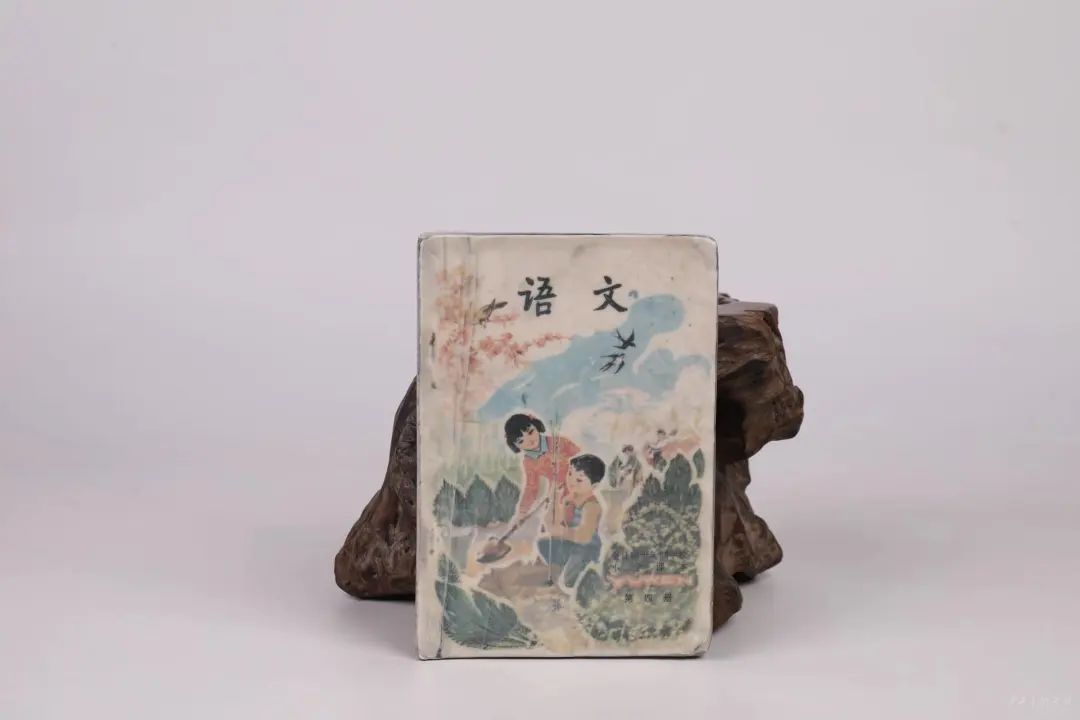

黄鸿,《“小学课本”研究创作计划》,规格:300cm*300cm(尺寸可变),材料:瓷

此外,为适应线上展的呈现形式,方便后续互联网传播、分享,有不少毕业生选择围绕作品,自发拍摄了更为具体、深入展示作品的视频内容,它们与负责深入理解作品的文字资料,共同为毕业创作的展示挖掘出更显多元、详细、可感的可能性。

致广大

“就地取材”不仅限于材料,也辐射至毕业作品的主题层面。纵观本届毕业季的主题,可以发现有大量作品主题源于青年学子的日常生活,家庭生活和对于家乡的实地考察。那么,如何在更小的物理轨迹、以更亲近的距离,以更小的创作切入点,达成更为深入甚至广大的艺术表达?

安思潼,《12次水的驻足》,规格:录像,尺寸可变,材料:水,气球,雨伞,充气筒,绳子,雨靴等

可以看到,这些来自身边的灵感,疫情致使的翻天覆地的空间变化,推动了本届毕业生在不少创作中开始展露出对于空间更深一层的兴趣。许是因为居家生活大量的平静时间,让人们回归自我,激发出对于身边日常空间的研究。

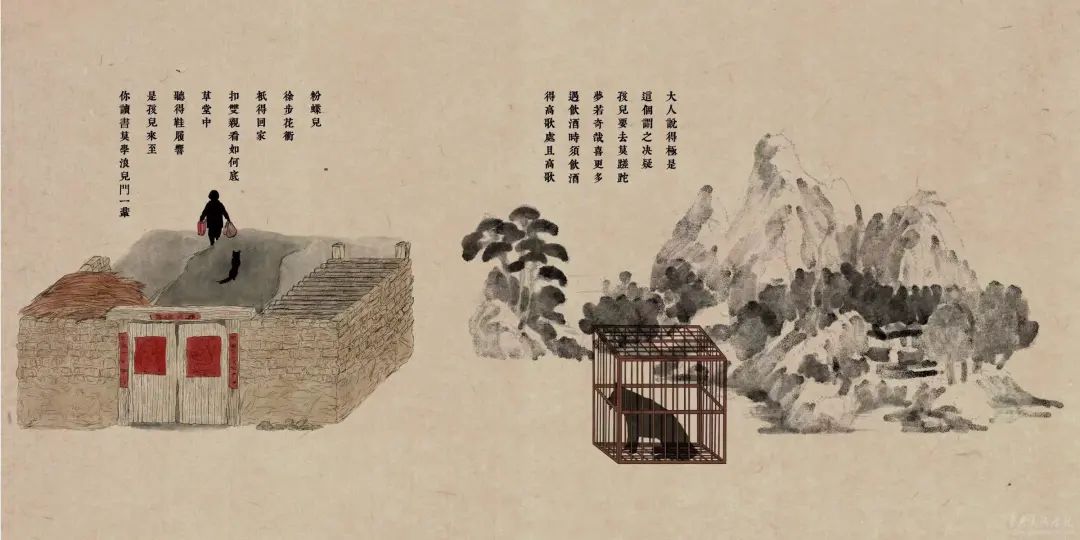

董嫣然,《行道迟迟》,规格:46*23cm,材料:宣纸,数码印刷

王昕,《家庭》规格:60*100cm,材料:布面油画

孙睿,《红》,规格:150*160cm,材料:布面油画

米子健,《伊犁》系列作品,规格:200*260,布面油画

许是周遭环境中分割与受阻总是不断发生,从而引发了创作者对于街道、城市等公共空间的深入思考。对于空间问题的讨论,以日常、感受性、哲思乃至虚构等等多种多样的面貌,开始出现在本届毕业创作中。并往往呈现出与其它议题交织的特性,因“空间”本身具备的开放性与包容度,创作者因此获得了某种自由,让它非常自然地与回忆、家庭、身体、女性、社会性议题等主题产生实质性地交汇。

陈旭,《假寐》,规格:尺寸可变,材料:多通道录像,胶片,蛇蜕,栅栏,玻璃,水泥,碎镜子,水热装置等

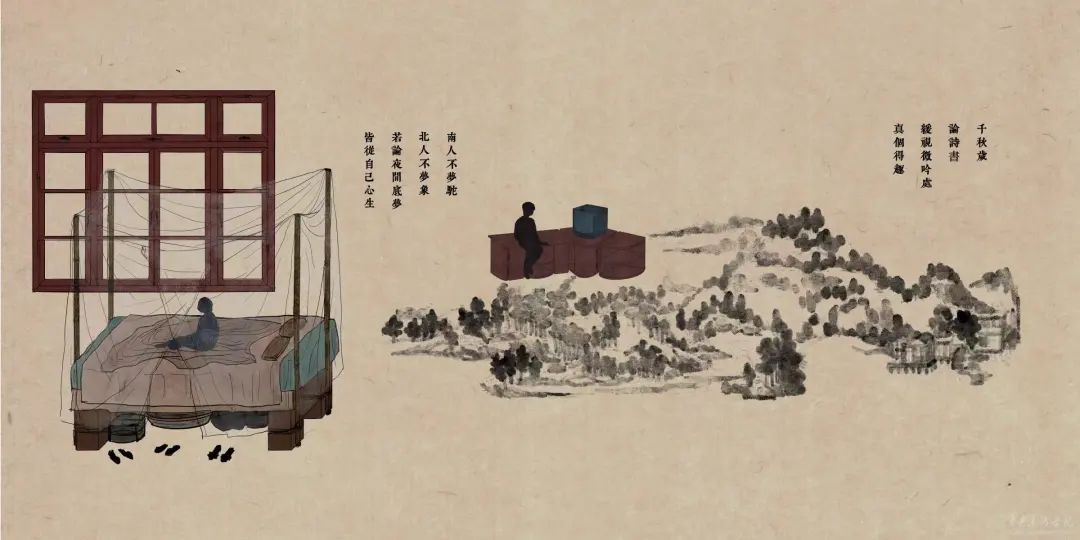

王相洁,《当下我们如何看待隐居?》,规格:285*190cm:2分34秒,材料:纸本水墨、设色、影像,规格:46*23cm,材料:宣纸,数码印刷

周竞先,《异邦》,规格:100cm*100cm,材料:艺术微喷

有趣的是,我们也可以看到美院大力倡导的乡村振兴,如何落地的完整过程。美院毕业生延续他们几年来的研究方向,结合家乡城市的人文地理环境与资源,在近距离、长时间的考察中,将在地性的思考落入创作,局限因而转换为某种考察与实践的可能。

李杨,《乡土·孟家居》,规格:240*240*210cmm材料:土,小麦,瓷砖

刘行,《童心路8号》,规格:5㎡空间,灯箱3个,地图150×280cm,A5铜版纸,影像3分31秒&4分22秒,材料:商贸档口,灯箱,PVC地贴,液晶显示器,铜版纸

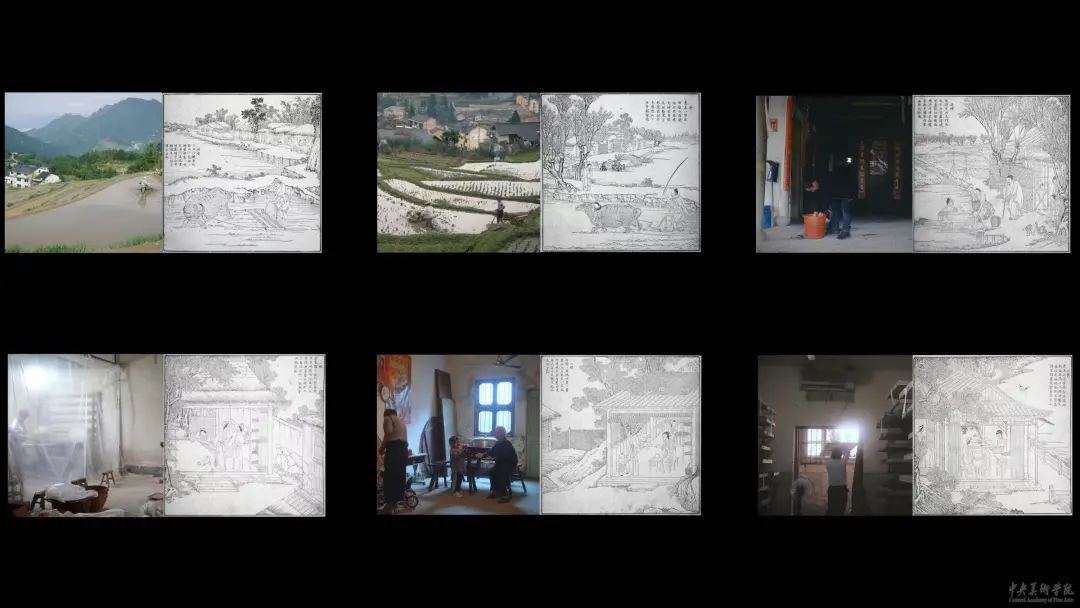

董亚媛,《耕织图》多频彩色有声录像装置,规格:尺寸可变,材料:多频彩色有声录像装置

值得注意的,也包括那些特殊时代造就的特殊创造力。这些直接或间接由疫情激发的创作,在央美毕业季中已持续出现了三年,在今年毕业季中,它们仍旧构成艺术与现实互动最为紧密的部分。其中一些创作者,选择在作品中直指当下,将疫情三年间刷新出的特殊生命经验、情感与思考,通过创作传达至外界。另一种倾向,则指向未来关于后疫情时代的探索、想象、创想,甚至是直接提供出某种解决方案的尝试。

唐潮,《蓝色记疫》,规格:树脂16*23.5cm;书籍21*26cm,材料:综合材料

其中,对于社会问题与未来的宏观性思考,大量发生在以学科融合为主导的设计学院毕业展中,无论是讨论未来虚拟社交的可能性,还是由线上教学等等各式“云”体验衍生而出对于技术、教学乃至身份的思考,毕业生在特殊时期对于时代环境的观察与研究能力,最终以极尽多元的技术探索与创造性构思在作品中表达出来。

胡贝,《1.2米|1.2 meters》,规格:视频 2分钟, 实物尺寸 20.3*25.7cm,材料:Arduino,交互传感器,丝绸,尼龙,LED灯,软电路等综合材料

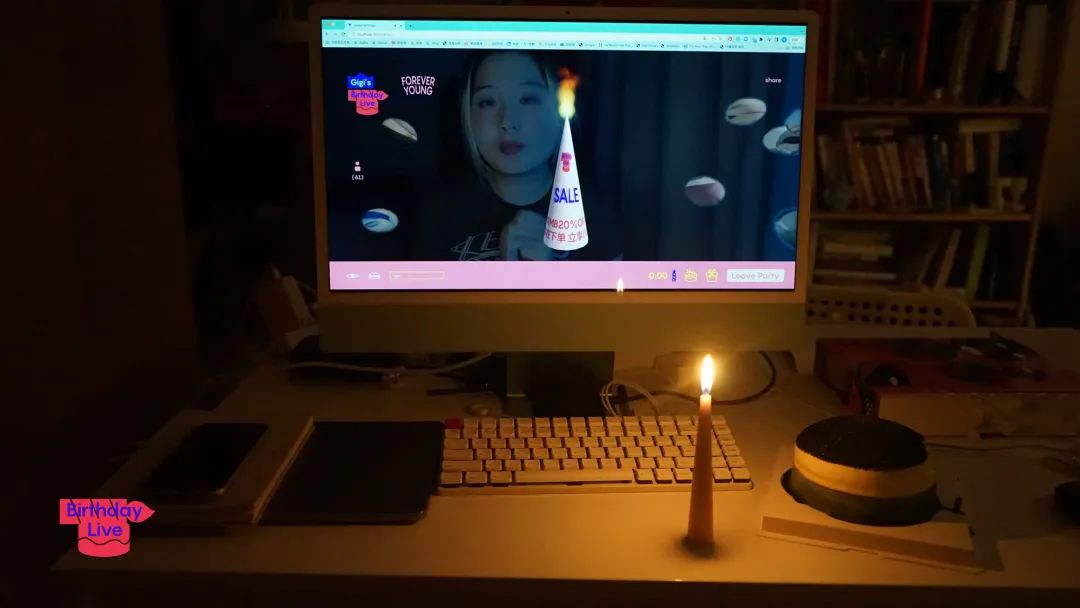

崔群琳,《虚拟仪式服务|Birthday Live》,规格:尺寸可变

材料:视频、软件、蜡、面粉、奶油

往年央美毕业生展现出对于世界的不倦兴趣,在本年度则显得更加具有危机意识与紧迫度。劳资、粮食、灾害、环境、战争的思考与讨论,以多重变奏的方式,反复出现在毕业创作中。每个看过毕业展的人都会发现,无论是居家创作还是物理的阻隔,都并不妨碍个体创作者对于远方的真实关切,而在特殊时期,这种关心甚至更加具备紧迫性。

赵华,《白纸》,规格:6′21″,材料:影像

王越洋,《垒》,规格:作品尺寸:300*300*200cm,视频时长:1分20秒,材料:麻袋、咖啡粉、装置等综合材料

倪尔璐,《“不合格”工厂 Unqualified Factory》,规格:1920*1080px,材料:图像

邹悦怡,《春泥计划》,规格:15*10*5cm,材料:综合材料

回想2021年毕业季,艺讯网曾撰文发问,“2021届毕业生是否是更幸运的一届?”这个问题的答案在今年才终于落地。2021届毕业季虚拟与现实并行的展览模式,让它成为去年最为出圈的美院毕业展。今年,对于仍旧处于疫情之下的2022毕业展,变动与适应,或许才是包括毕业生在内,每个人都在面对的主题。而对于毕业生来说,适应线上展与否或许并不那么重要,重要是如何怀揣希望地适应变动,适应毕业,适应总是显得反复无常的当下与未来。

参考资料:

[1]来源:https://m.thepaper.cn/baijiahao_18265985

文 | 孟希

图文资料感谢艺术家

🎓🎓🎓

2022年CAFA毕业展传送门

扫描二维码或点击文末“阅读原文”进入线上展

订阅请留言

版权声明:所有发表于“中央美术学院艺术资讯网CAFA ART INFO” 中英文版(http://www.cafa.com.cn) 及所属微信公众号“中央美院艺讯网”的内容均应受到国际版权条例的保护,未经授权不得擅自转载使用。

如需申请获得合作授权和内容转载许可,可后台留言“转载”,查看细则并留言联系,或邮件联系editor@cafa.edu.cn(中文)/artinfo@cafa.edu.cn (英文)。获得授权使用的转载,并注明“来源:中央美院艺讯网/CAFA ART INFO)。未经许可不得擅自转载或摘录编改文字和图片,违者本网将依法追究责任。

Copyright notice

© CAFA ART INFO, 2020. All Rights Reserved.

All of the information in the various pages of CAFA ART INFO web site and WeChat is issued by CAFA ART INFO (http://www.cafa.com.cn) for public distribution. It is protected under international conventions and under national laws on copyright. For application of cooperative authorization and reproduction permission, please contact editor@cafa.edu.cn(CN)/artinfo@cafa.edu.cn(EN). Any use of information in the web site or WeChat updates should be accompanied by an acknowledgement of CAFA ART INFO as the source, citing the uniform resource locator (URL) of the article. Unlawful copying and re-using parts of our copyright protected texts and images will result in legal action.

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中央美院艺讯网 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。