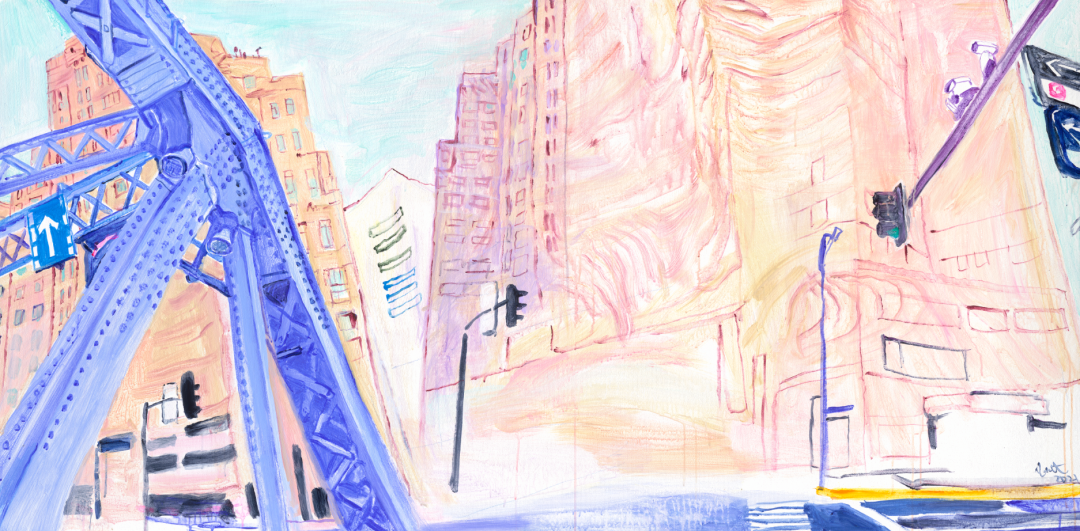

封面焦小健作品:欧洲难民问题 布面丙烯 185 x 135cm 2022

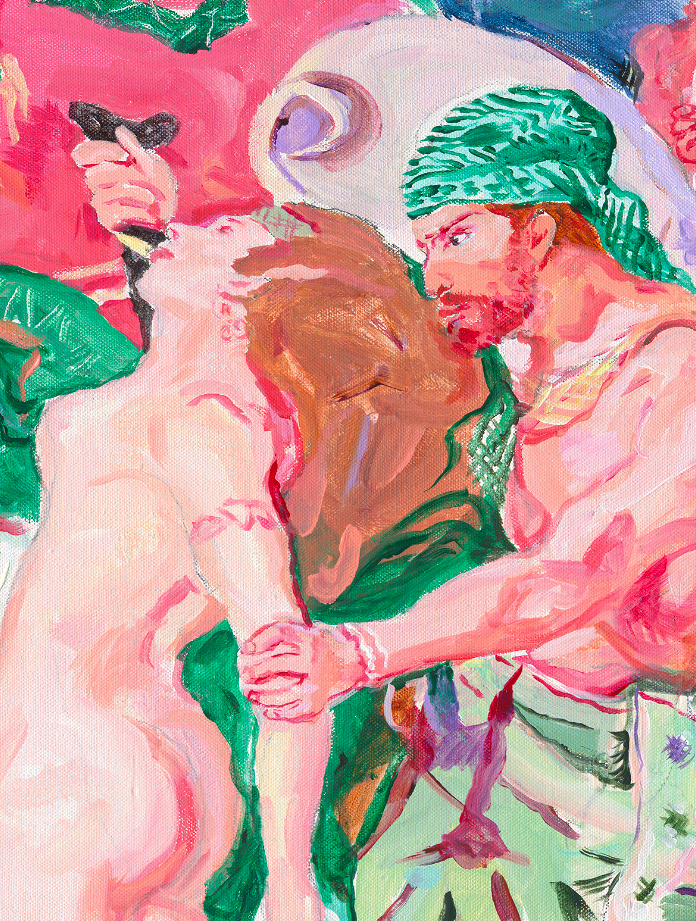

库艺术=库:这两年来您的日常生活节奏是怎样的?疫情的到来对于您的观念和创作有没有直接影响?焦小健=焦:这两年,疫情让所有人日常生活的节奏都乱了套。开始时还想着坚持一下都会过去的,但越来越意识到回不去了,幸福的日子己经没有了。我关心的话题已经从疫情生发,到俄乌战争再到全球经济,粮食问题,我还想到囤粮。上海疫情让我知道世界上没有什么事情是不可能发生的。所以,哪里封控、哪里可以做核酸、手机健康码的颜色有没有变、误了核酸时间出不了门怎么办都是我每天要想着的事情。一晃眼,2022年的已经过去一半了,应该讲内心是很焦虑的。焦虑与不安原本是艺术家常有的状态,为敏感付出的代价就得不停地找事做,创作的活力对我就是释怀,绘画能够让自己安心,我常在这种状态下工作。有时候我也会反过来思考,是否过去的幸福日子只是一种假像,那是我们忘乎所以、自以为是的幻像呢?其实在艺术上,我早就接受了一事实:时代己经改变了,改变从来不是以个人主观意识为转移的。库:您认为在今天的语境下,艺术所面临的最大问题是什么?焦:每个人看问题角度不一样,追求是不同的。我很少去想艺术应当怎么样,也不关心现在的艺术面临什么问题,应该关心什么问题。讨论时的“艺术”都是大写的,具体做的“艺术”都是小写的。绘画是个人和世界的对话,要做的事情和解决的问题只和自己有关。有时候,我画着画着就在重温中释怀了许多事情,而不是增添什么烦恼。艺术和现实生活一样,曾经设定的目标,看重的东西过后也只是一笑,有和没有都没什么大不了的。画理从古到今说的都是差不多的,差别是每个人在当下的理解,当下运用,道理让你用活了,你很放松,人和画也活了,结果就是阳光朝你照了过来,不然的话,纠结那些经典要义,你会累死。库:戏剧化的现实似乎比艺术还艺术,你如何看待今天的艺术与现实的关系?焦:如果不将人生现实和艺术等同起来,我也不懂那个“艺术”是什么。我虽不以为现实和绘画有必然联系,但是绘画触碰人的敏感神经在每个时代都是新鲜的,有时很魔幻,不就是因为现实很魔幻吗?为什么我们对画画的套路反感,因为绘画套路和说套话一样,都很假,从不把自己摆进去。而现实生活总是出人意料的,我们认为的对错可能恰恰是反的,不然怎么会魔幻。疫情不断地将我们打回原形,绘画不也常常被打回原形。打回原形就是回到初心,否则还真以为自己能干什么,人生从年轻开始起的指望都是不切实际的,最后还是老老实实回到自己原来的位置上。焦:这两年来,疫情让生活无从着落,但我对自己要做的事还是了如指掌,因为我为自己画画。我平时喜欢读书,会把历史读进现实存在中去。画画的视觉变化,我看作时间的变化,看作此时此刻和特殊性。我读画,读景,读人,读历史,接着就去画这些在又不在的东西。库:在您的实践经验中,如何看待艺术家个体与时代语境、传统、当代等宏观命题之间的关系?焦:几年前我在北京偶然发现湛蓝天空下皇城的玉兰花和杭州的玉兰模样不一样,那一眼我一直忘不了,最后让我明白了每个城市一草一木都在自己的历史传记中运行生长着,里面的故事太多了,中国太大了。为此,我花了一百多个小时看《中国通史》这部纪录片,好好了解“我们从哪里来,到哪里去”。去年,我着手去画《从杭州到上海》,那是我带着两个历史境域眼光的相互阅读和创作。本来它们的历史已经如梦如幻,今年上海疫情又给我上一课,曾经熟悉繁华的大上海的现实竟能停摆,整个城市数月看不见人,许多大厦的大理石台阶竟能杂草茂生,野生的花朵一米多高。现实竟比历史更魔幻。我读艺术历史也觉得魔幻,看名画浮想连篇,于是我会花一段时间去画这种感觉。波提切利的《春之祭》被我看作一次在西湖边的国际花神聚会。伦勃朗的《刺瞎参孙》一画被我当谋杀画到中国古代宫廷假山后。德拉克洛瓦的《萨达纳帕拉之死》一画让我想到明代崇祯皇帝最后的选择,普桑的名画《阿卡迪尼亚》和那句墓碑名词——“我和你们一样,曾经在此”被我画在上海外滩摆渡桥的大厦旁,那个魔幻之音现在来看一点都不为过,几个月前我怎么就会这样想。我只是每天一觉醒来将意识和想法画岀来,我是时代中人。焦:未来就是过去。绘画一直站在今天的角度上重复过去人们所走过的路。过去人们想过的事和画过的画只是告诉我们谁都这样经历过。当你重复一遍时,会发现什么都是不一样的,因为世界不一样了。

1956 年生于安徽芜湖

1977 年就读浙江美术学院本科

1985 年就读浙江美术学院研究生

1989-2019 中国美术学院绘画学院油画系教授、博导

2021年开始担任上海大学美术学院油画系主任、教授、博导

现工作生活于杭州、上海