前述:苏州御窑金砖博物馆,采用文物陈列、场景复原、科技模拟等多种展陈手段,生动再现了御窑金砖从阳澄湖畔的地域性物质原料—黄泥粘土到王朝殿堂的历炼过程及其历史文化内涵,成为“奉旨成造”的钦工物料、皇室御用的“天下一砖”。进入博物馆前先经过一座连接游客中心、当代艺术交流中心及主馆的绵长廊桥。在廊桥空间镶嵌砖雕,刻画有关金砖的传说故事,光线透过多孔砖构筑墙壁,让悠长的廊桥充满历史韵味与轻灵之感。

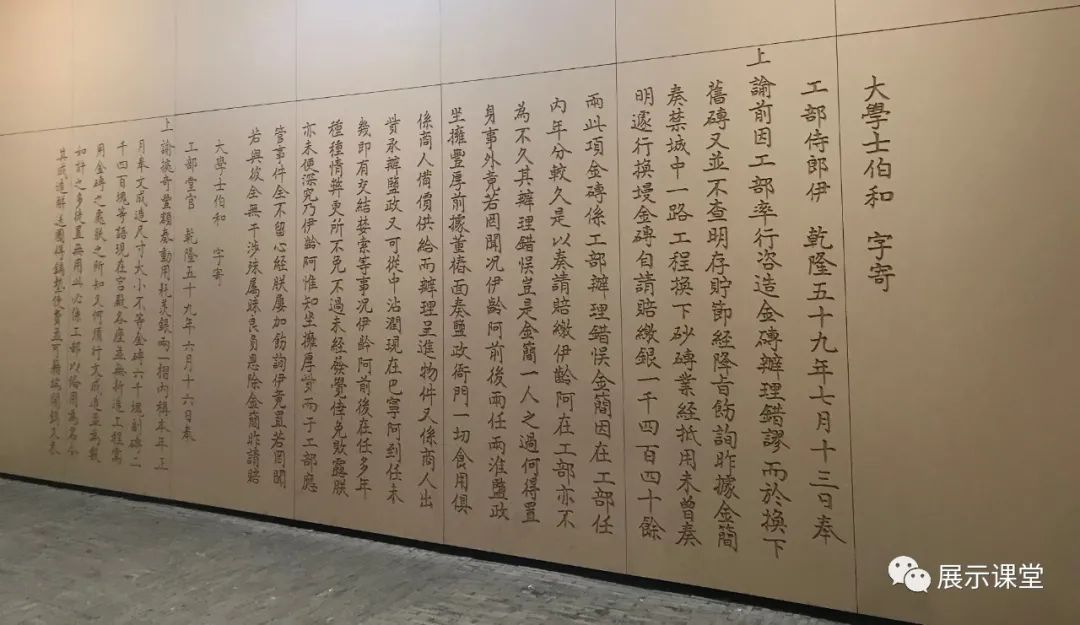

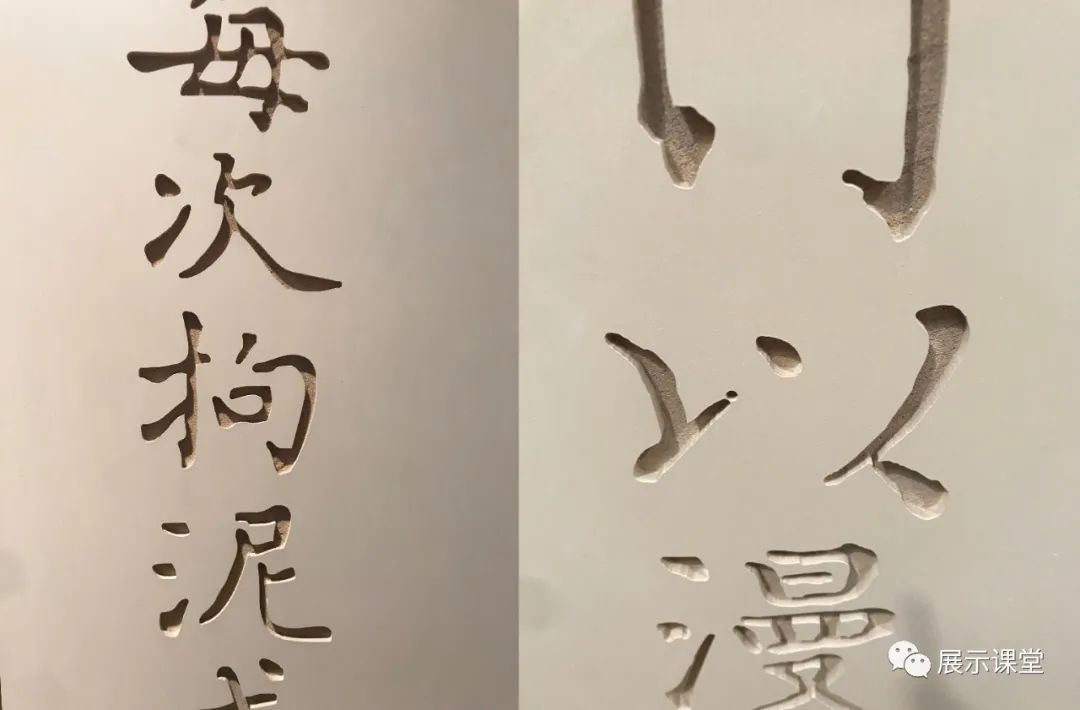

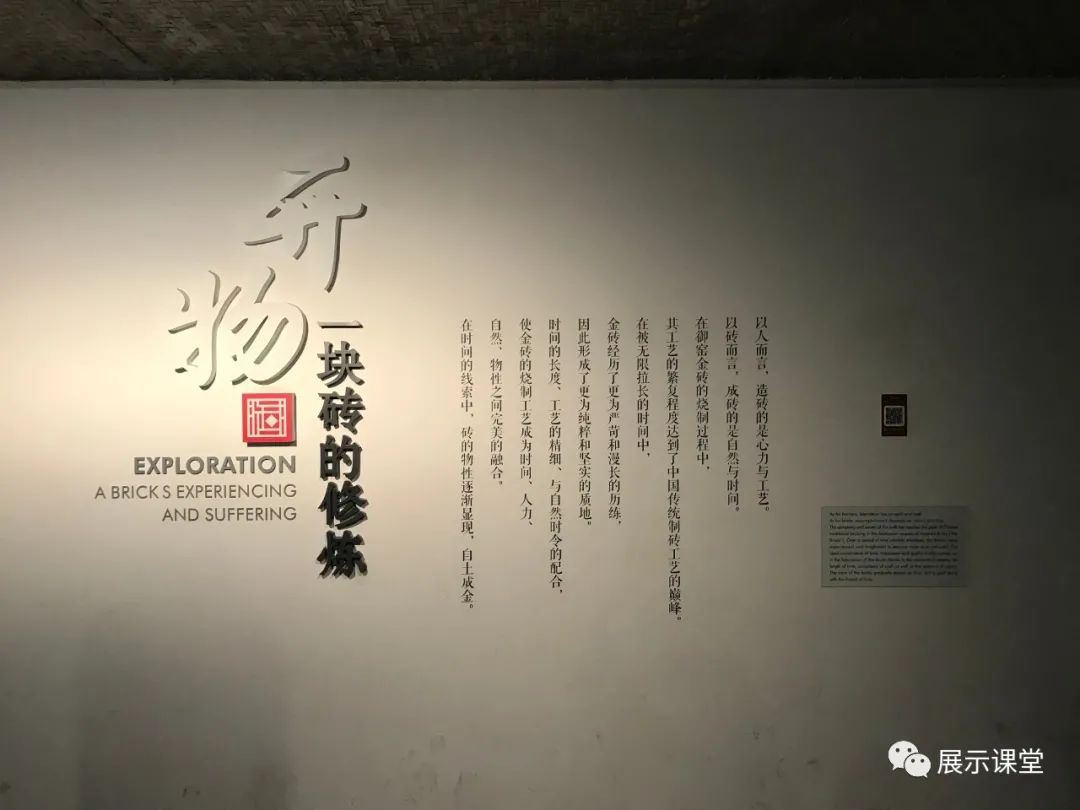

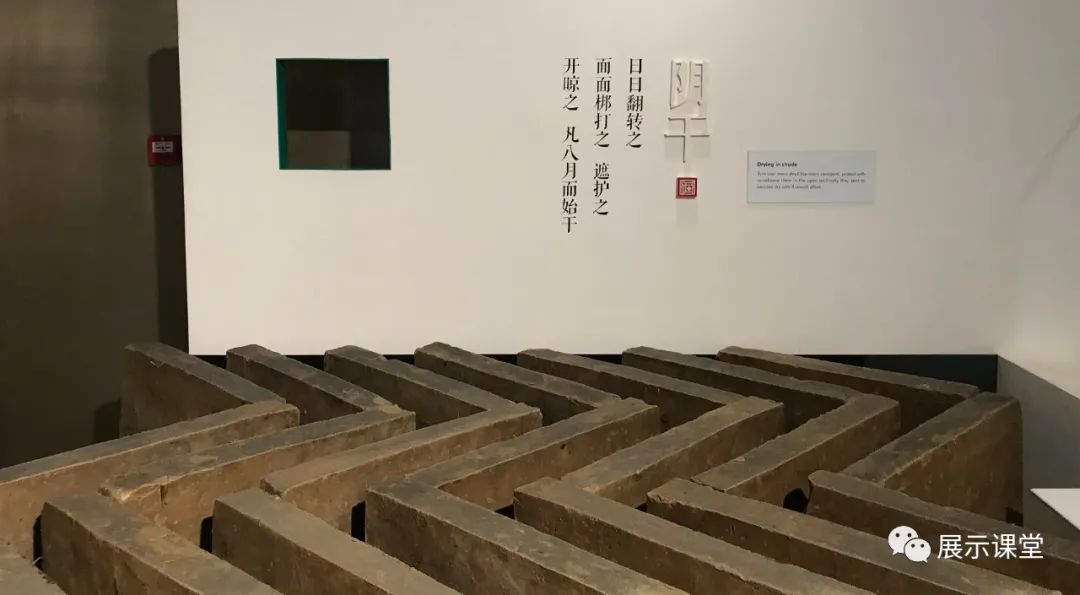

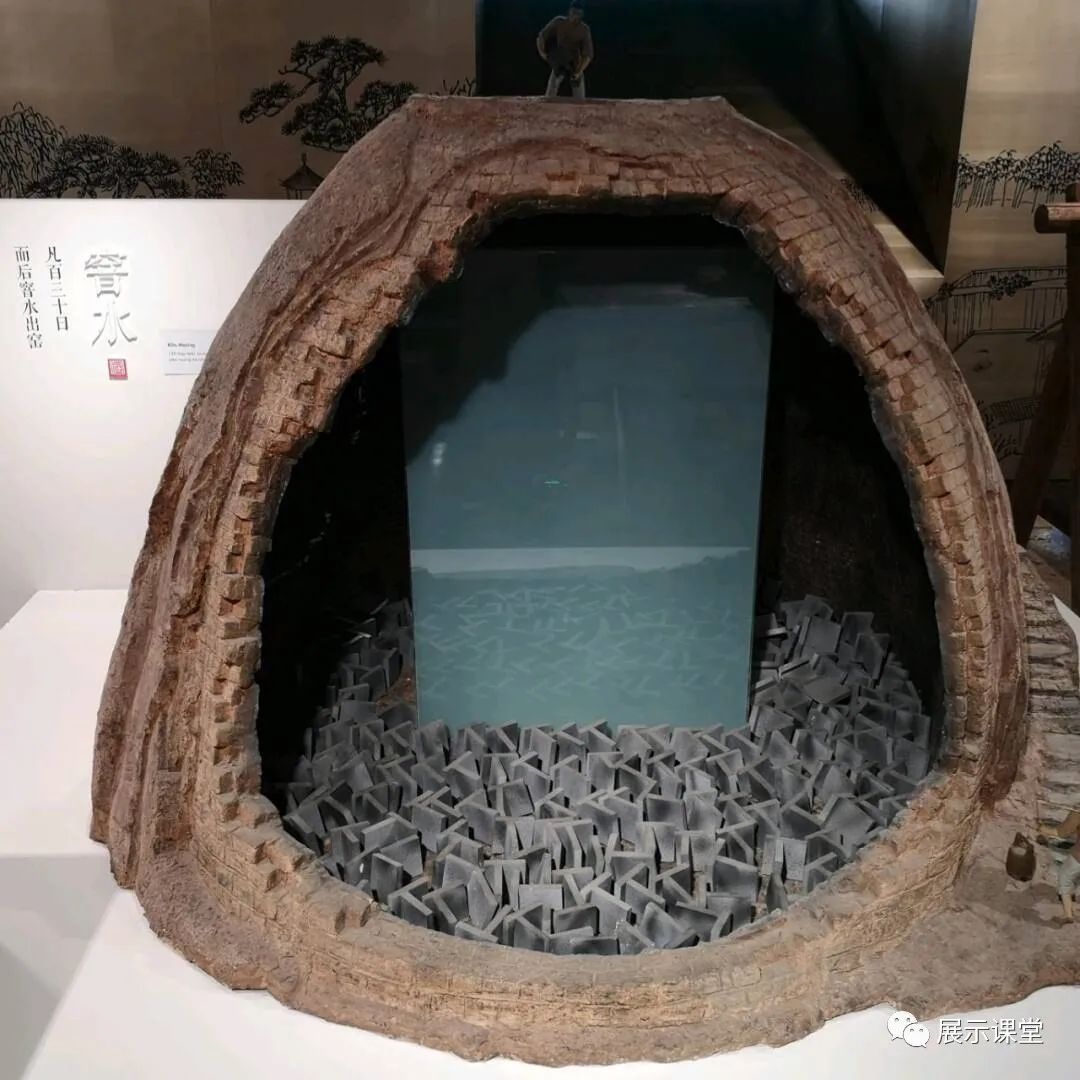

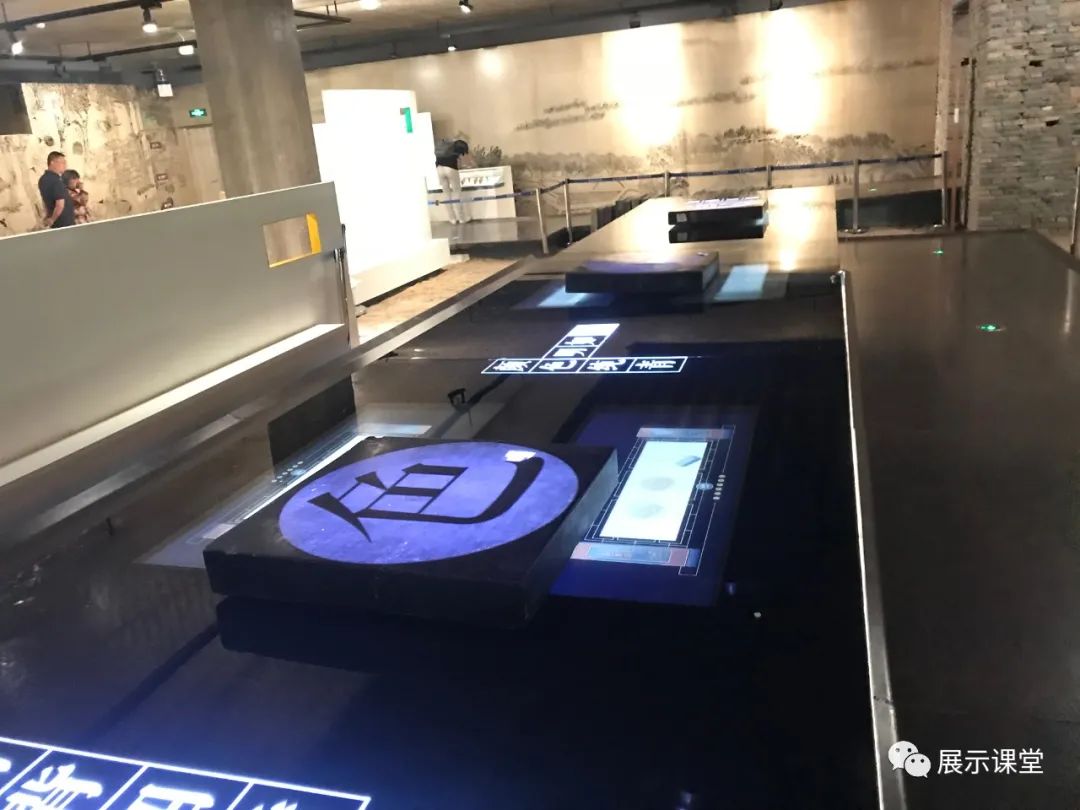

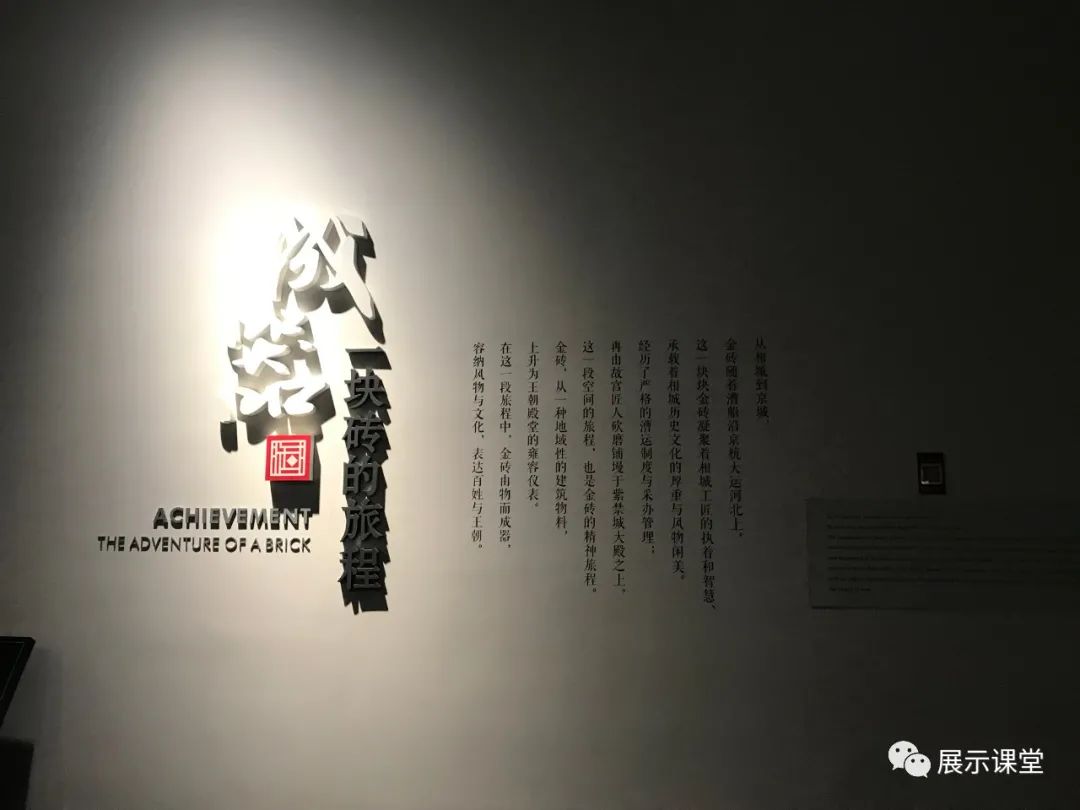

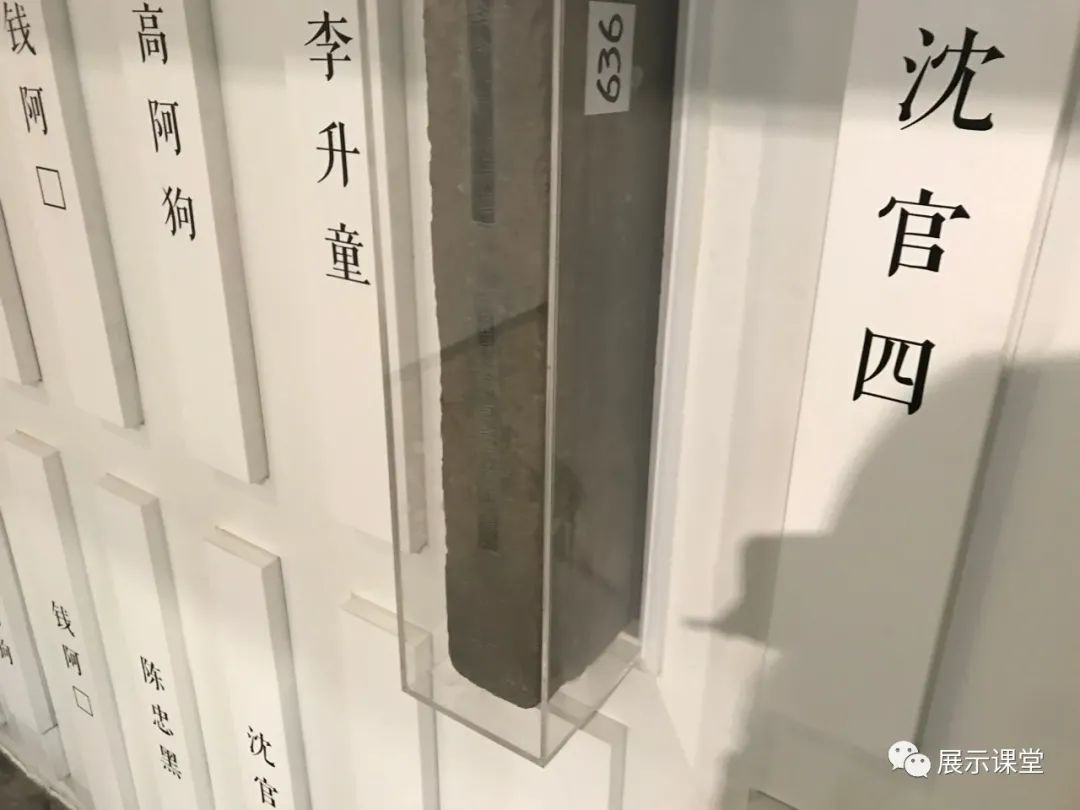

展陈线索:展览由“开物·一块砖的修炼”、“成器·一块砖的旅程”、“致用·一块砖的时代”三部分组成。入口大厅简洁的几何线条加上白墙与水泥浇筑裸顶形成对比,产生了一半人工一半自然的美感,成为一大网红打卡点。左右两侧分别设置游览咨询台和大学士伯和字寄。背景采用雪弗板镂空文字的方式呈现。第一展厅以黄泥铺地,通过一条时间的线索,介绍了从泥土到成砖的一整套工艺流程。单元导视通面墙设计,白墙+雪弗板雕刻字喷漆处理,简洁干净,介绍展区主题和内容。取土:选取特别粘土层,呈现“掘运晒椎舂磨筛”七道工序。版面以泥土的黄色为点缀色,通过半高隔断展台+土堆微缩模型+透明亚克力雕刻人模拟取土场景。炼泥:通过微缩泥塑小人场景展示炼泥“澄滤晾晞勒踏”六道工序。展台上运用木质屏风+绢布背投影与前排泥人动静结合,展示古代能工巧匠炼泥的过程。制胚:展示“揉托装碾刮搥翻筑遮晾”十道工序。这一工序采用的是玻璃钢雕塑人物+实物模型的形式。阴干:避风日,置阴室,日日翻转,面面梆打,历八月成坯。焙烧:砻糠、片柴、稻草各烧一月,松枝烧四十天。模拟出窑洞空间,让人有身临其境之感。窑洞内部抬高,设置玻璃架地台,下面是焙烧火窖状态,呼吸灯与砖结合模拟内部焙烧状态。窨水:泥坯在窑内经过四个多月焙烧后,停烧闭窑,于窑顶天池注水入窑,遇高温化为蒸汽,窑内砖瓦经冷却成为独特的青灰色。通过窑剖面微缩模型展示窨水过程。出窑:每块无暇,颜色中正,敲击有金石声是为良品,舍此俱废。用射灯+乳白色亚克力雕刻人展示出窑的工序。灯光让原本微小的纸片人在墙面形成大画面的光影,产生独特效果。成砖:最后成砖则采用触摸屏+投影灯的形式,让观众更直接的感受制砖工艺。在整个参观制砖的过程中,细节很多,脚下的步道在各个工艺流程处都用钢板雕刻出该工序所需要的时间。第二展厅,以一艘漕船为核心,展示了金砖从相城运往京城,借由京杭大运河与漕船,完成空间转移。来到二楼,用一艘运输金砖的船将左侧的青砖黛瓦与右侧恢弘的紫禁城串联起来,呈现出青砖(物)--船和运河(媒介)--紫荆城(场景)三者对比的情景画面。紫禁城屋檐之下陈列着匠人微缩模型与金砖,紫禁城之盛世也是万千匠人之劳功。墙面用雪弗板雕刻的建筑屋檐与立面图形底纹营造出整体氛围。用透明鱼线将相城地区传统美食巧妙展示在立面上,节约空间的同时给参观者更加直观的感受。船两侧用翻盖灯箱的形式对运河两岸的情况进行补充讲解。第三展厅,通过一组气势宏大的金砖砖阵,展示馆内收藏的明清皇家御用金砖,以及金砖使用范围。第三展区一大亮点就是这个通面的砖墙,多种工艺巧妙结合。按压式抽拉灯箱,模拟砖的样子,拉出可了解相应窑户情况。总结:整个展馆不仅是关于金砖的博物馆,更是一部从古至今砖的编年史。通过多种角度,运用丰富新颖的展陈手法,带领观众以小见大,了解金砖更多故事。

博展联盟 | 文博行业交流协作服务平台。以行业社群为基础,“共建·共享·共生”为主题,搭建的文博行业协作平台;整合展陈行业资源,提供专项服务解决方案;以行业大数据为驱动力,为平台用户创新赋能;深度挖掘文化IP资源,推动展陈产业升级;促进跨界融合发展,引导行业发展方向。/ 官 方 网 站 /www.518bwg.com声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表博展联盟观点或立场。本文仅用作交流学习使用,图文版权皆归原作者所有,如有关于作品内容、版权或其它问题请于文章发表后的30日内与博展联盟联系。