- 0

- 0

- 0

分享

- 张晓刚的《失忆与记忆》:如何通过阅读抵达自我?

-

原创 2022-05-10

周婉京曾于美国布朗大学哲学系任访问学者,毕业于北京大学艺术哲学博士专业,现任教于北京第二外国语学院日语学院。她曾出版过五部小说与艺术评论文集,获得香港青年文学奖与台湾罗叶文学奖。近期将有《新贵》与《取出疯石》两本小说集付梓出版。

“何谓时间?若无人问我,我知之,若有人问我,我则愚而无所知。”

——奥古斯丁

人们总说,但愿我还记得它。也有人说,记忆就是为了被忘记。失忆与记忆,因此形成了类似存在与虚无那样一体两面的结构。失忆者是否拥有记忆?还是说,他差不多已经把它忘记了。至于他究竟忘记了什么,他是否还记得?

“一画画就昏过去”

《失忆与记忆:张晓刚书信集(1981-1996)》(下文简称:《失忆与记忆》)在2010年由北京大学出版社出版,至今已经过去了12年。张晓刚在这本书的后记中写道,“生命是一天天‘度过’的,生活是由许多的碎片和空白组装起来的。也许生命的意义除了索取和期待也有回望与守候?”他当年在写这篇后记时颇有些“封笔”的意思,他回想不起来究竟是在具体的哪一年、哪个时刻,朋友们就再不用通信往来了。随之而来的是他与这个社会交流方式的改变,过去那些对邮局和信箱的守候、期待,渐渐淡出了他的生活。

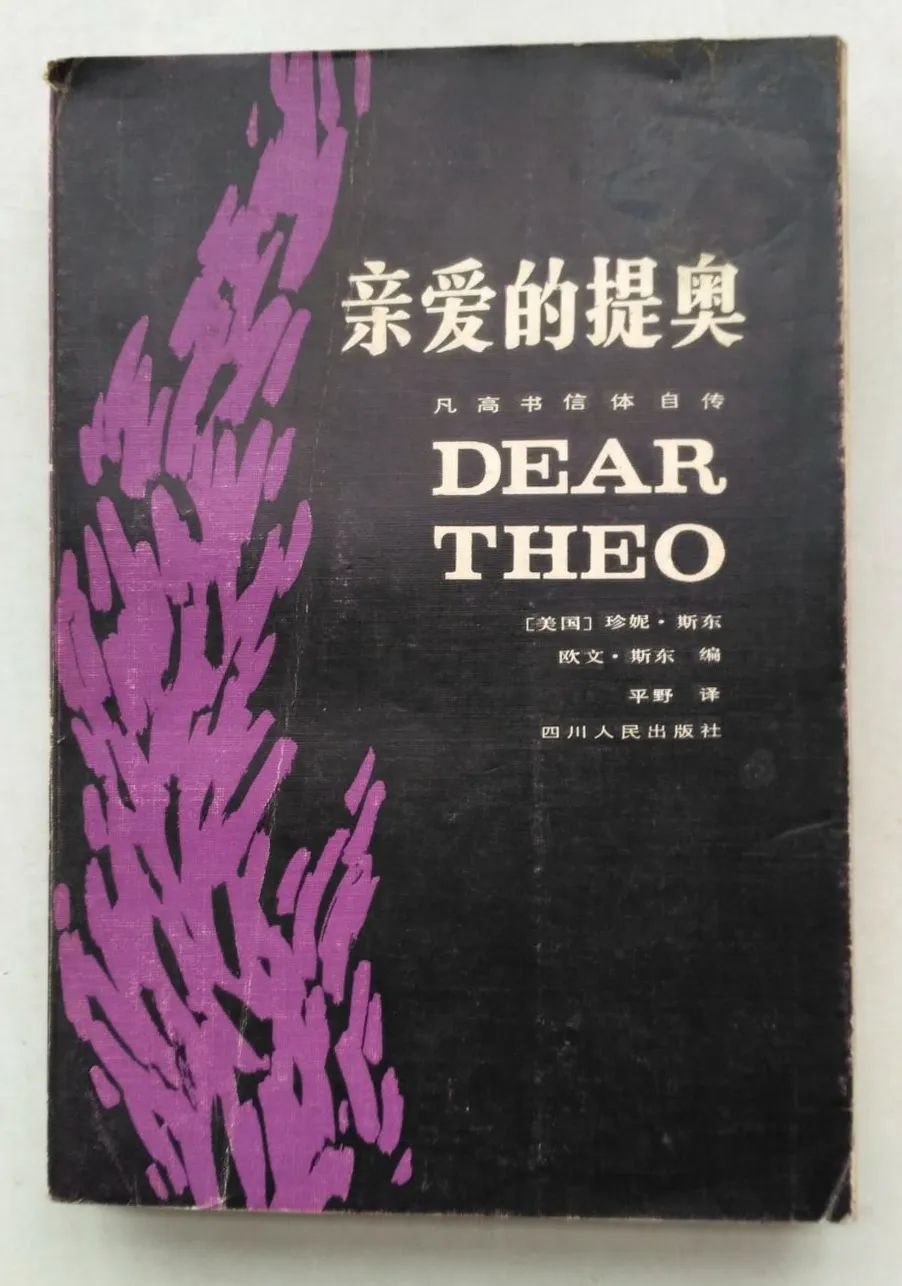

书中收录了张晓刚写给朋友的68封信,还有朋友在收到信后给他回复的24封。全书算下来,不包括后记和艺术史学家吕澎撰写的序,共计92封信。无论是后记还是前言,都不约而同地提到了一本书——上世纪八十年代初由四川人民出版社出版的《亲爱的提奥——凡(梵)高书信体自传》。张晓刚在将近40年前读到了这本梵高与友人的往来书简,被当时书中梵高写下的朴实、真诚的文字所打动。

他第一次觉得离理想中的“大师”原来可以这么近。于是他在1981年给好友毛旭辉的信中写道,“梵·高、高更、塞尚,是我所崇拜备至的三个夸父”。等到1982年,张晓刚的作品《暴雨将至》在《美术》杂志上发表,不仅得到了当时的杂志编辑栗宪庭与夏航的肯定,而且还意外得到一个“中国梵·高”的称号。张晓刚告诉笔者,这个称号的得来背后有一点隐情。起因是因为栗宪庭一行人在1981年10月来访四川美术学院,杂志社的人见了他的画就问他“是怎么想的”,他除了说自己喜欢梵高,还说了一句“我是晕的”。其实是想表达他画画时没想太多,“晕”这个字用四川话说便是“昏”。字面上闹的误会,后来到了文章里就变成“张晓刚一画画就昏过去”。

阅读“现代” 感受“活着”

整本书的第一封信是张晓刚写给画家周春芽的。张晓刚当时正在找工作,在成都、渡口(今天的攀枝花)和昆明三地辗转多次。周春芽在1982年给他回的信中也提到了《美术》上发表作品的这件事,不知道会不会对张晓刚的就业有所帮助。然而这段时间错过了分配潮,找工作四处碰壁的张晓刚,已经经他大嫂介绍来到昆明市一家玻璃制镜厂做小工。“三十天干下来,我赚了30块钱。”这些钱刚刚好够生活,但是不购买书。所幸在同一年,张晓刚经朋友介绍进入昆明歌舞团担任美工。转正了之后,他的工资从48块5涨到56块,那么——除去饭菜费20块、生活用品费15块、各项杂费2块,他还余下20块可以买书!

从这多出来的20块钱开始,张晓刚进入了他毕业之后的“阅读黄金时代”。在1982至1983年间,张晓刚阅读了大量的书。他回忆那段集中精力读书的时间始终被一种现代主义的氛围笼罩,“阅读让人带了有色眼镜看生活”。5毛钱就能买到一本《荒诞派戏剧》,里面还收录了爱尔兰剧作家贝克特的《等待戈多》。这也是张晓刚第一次接触到现代戏剧。不夸张地说,他当时是看到带“现代”字眼的书就买,什么“现代艺术”、“现代文学”、“现代音乐”和“现代哲学”都不在话下。

通过阅读“现代”,张晓刚开始思考人存在的意义、艺术的价值与人与艺术之间的关系。张晓刚曾在《失忆与记忆》中提到博尔赫斯、加缪、萨特、黑塞、杰克·伦敦这些作家的名字。同样是在这本书中,事实上,他最早在1983年7月写给周春芽的信中就已经在谈他读了法国存在主义哲学家萨特的书之后的感受——“萨特说,艺术不仅是一种逃避,也是一种呼吁,只有在艺术中人才能满足在现实中永远无法得到的自由欲,像弗洛伊德则认为艺术是我们梦境的延续,是幻想欲的结果。我很赞同这些观点。人可以演戏,但在艺术中必须具有坦率的真实,最真诚的情感,离开这一点,它的生命力何在呢?”

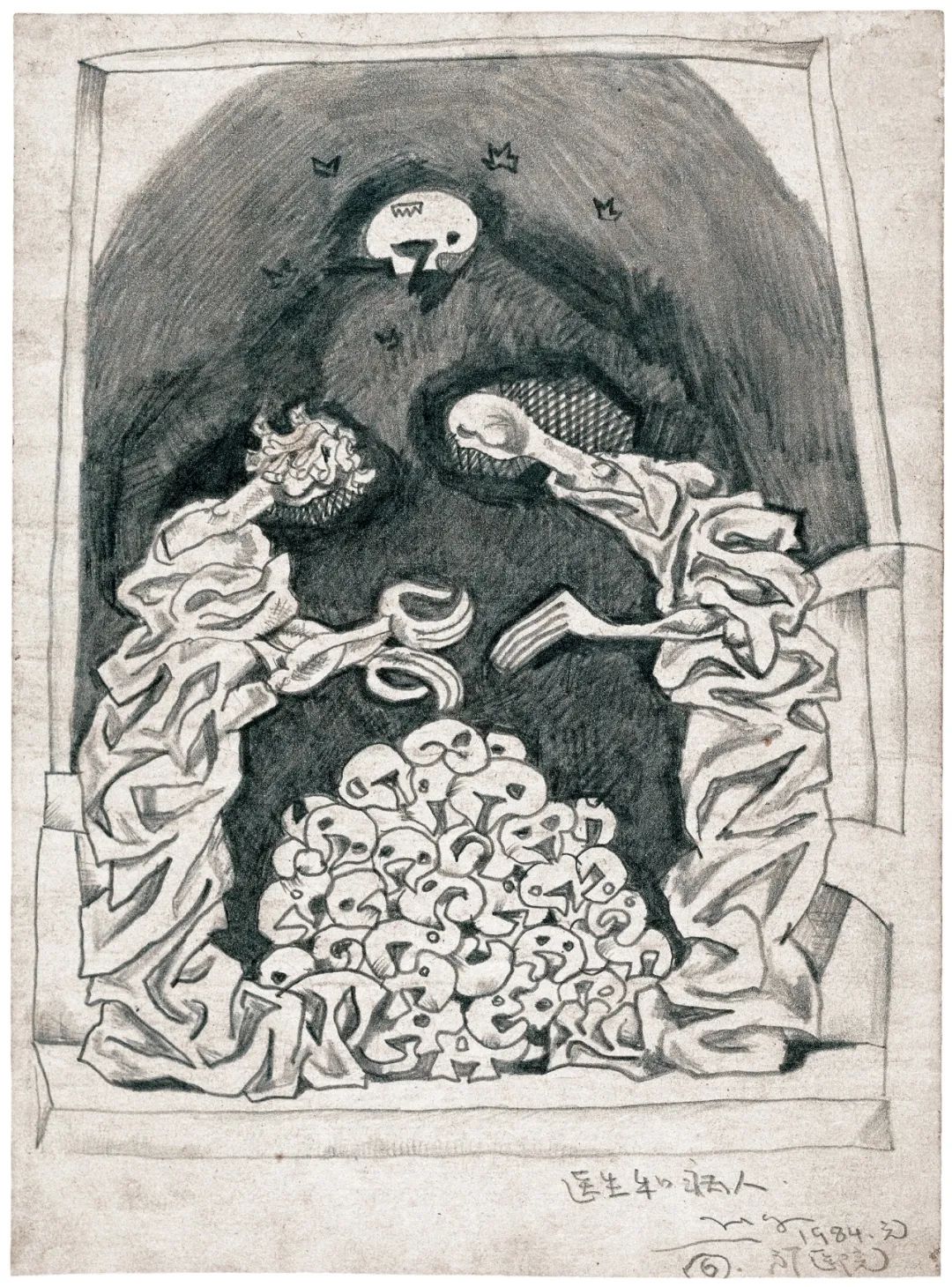

阅读与创作几乎是同时进行的。1983年5月到7月,张晓刚顺着存在主义的线索,在工作之余抽空画了一批肖像油画。他在写给周春芽的信中提到了他对画肖像感兴趣是因为他可以将他的情感、思想贯注进去。到了1984年,张晓刚从住了两个多月的医院出来,回到昆明歌舞团宿舍内开始创作他的“幽灵系列”。艺术家自己将这段时期称作他的“魔鬼时期”——一方面,张晓刚刚从野蛮生长的学生时代过渡到歌舞团美工的工作环境中,尽管有时能与朋友们结伴到圭山写生,但大多数时间却被限制在“美工”的位置上,内心苦闷而不得排解;另一方面,他从西方现代主义著作中汲养,书中对人的存在、焦虑、孤独的探讨在他的现实生活中又无法找到对应的出口。书给了他双重时间的体验,令他感受到自己还确确实实地活着。

回到80年代寻找“自我”

这本书还有一种读法。读者可以从艺术家由阅读形成的知识体系入手,跟着他一起回到80年代。如今再回想起来,张晓刚认为正是因为知识体系不同,他所在的西南艺术群体才会和王广义、舒群所在的北方艺术群体如此不同。“我们读的书不一样。”张晓刚读的是原始、情感、生命流和理想主义的文学作品,而舒群他们读的是康德、黑格尔和西方哲学理论。阅读材料的不同令他们走上了不同的路。当北方艺术群体正在建构“理性绘画”时,张晓刚却和他的朋友聚在一起喝酒,一帮特别“边缘”的青年聊着不着边际的东西。这些东西后来变成了他们的创作方式“生命之流”——从乡土情结和表现主义逐渐转向对疾病、死亡的思考——用一种不定义自我的方式来抵达自我,并且在绘画中彻底进入现代主义的语境。

“80年代的社会没有贫富差距,一个人要是能多读两本书,这个人就可以算得上是‘富翁’了。”张晓刚也承认自己在某种意义上算得上“富有”。他说,“因为当时盗版的便利,我们这一代人看的西方电影甚至比西方人自己还多。”

如果可以返回80年代,他想要读更多的书。他也始终记得,1986年当他调回四川美术学院之后,他每周两天都要到学校图书馆翻画册。每一回去图书馆,他总能碰见一个“老右派”。整个图书馆里面,除了图书管理员,就只有他们两个人。那种安静,始终没人打破。

张晓刚在这些持续的阅读中感受时间。尤其是在封锁与战争交替而来的当下,时间的问题将每一个个体卷入其中,似乎没有人可以置身事外地给出一个标准回答。“自我”既包括了过去和现在,还有对即将到来的时间、对未来的预期。那些被遗忘的和忘不掉的,总会在什么时候浮出他的画布。有的记忆里充满了诗歌,有的记忆中没有眼泪。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。