- 0

- 0

- 0

分享

- 王霁青:剧场作为治疗?——疫情期间德语剧场撷影

-

2022-05-14

本文转自:中央戏剧学院

剧场作为治疗?

——疫情期间德语剧场撷影

王霁青

柏林自由大学戏剧学博士候选人

内容提要丨Abstract

本文所要探讨的是,新冠疫情中的剧场如何在“危机”与“治疗”构成的张力场中发挥效应。剧场既是实在的生命过程,又是带有审美意图的虚构。因剧场具有双层结构,当危机波及严肃的现实生活,原先稳固的剧场部署也会发生偏移。有鉴于此,本文所持的观点是,剧场对社会的治疗,从重塑自身开始。剧场的失重,即现实对审美领域的完整性的破坏,是剧场创作的催化剂;而剧场通过促成非正统的参与形式,即通过一种政治性的重新组织和分配,用新的身体、感知和幻想的交织来传递情动,这是剧场针对内部和外部的失重给出的“治疗”方案。本文将结合新冠疫情期间德语剧场的事例,考察剧场在危机中的破与立。

关键词丨Keywords

新冠疫情 危机 治疗 触摸 超物

COVID-19, crisis, therapy, touch, super-object

一、危机即剧场

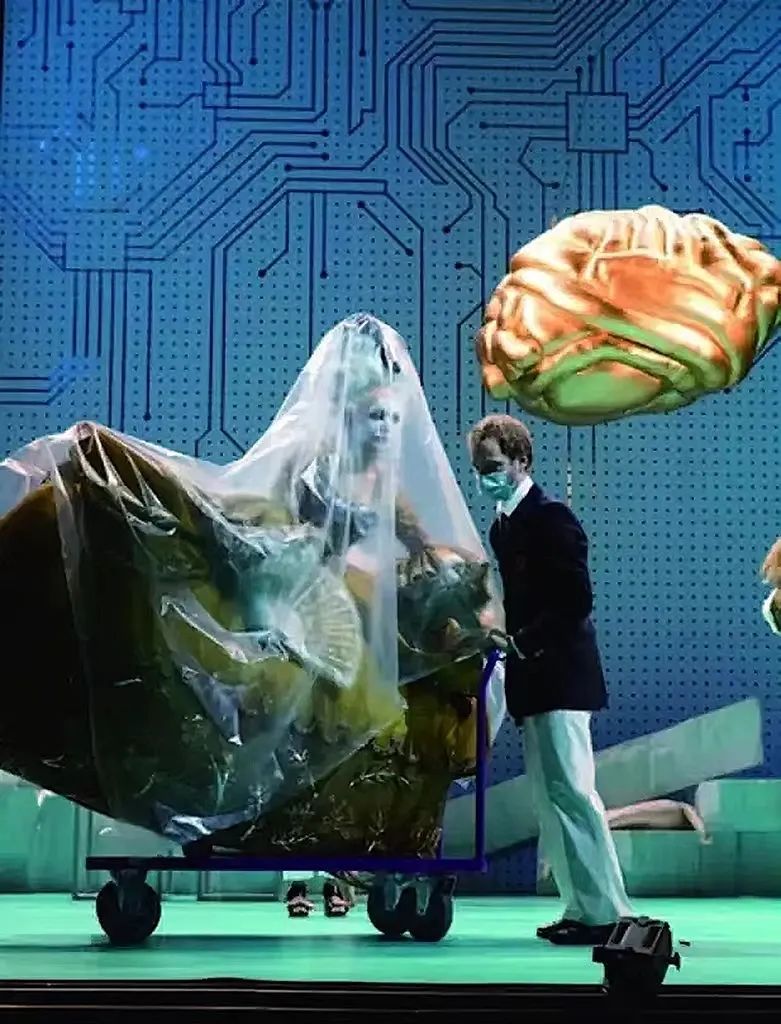

2020年10月,在经历新冠病毒第一波冲击后,重新开张的慕尼黑室内剧院打出“不要让现实沉默!”的标语。实际的情况或许是,现实的瓦解如同冰层断裂才刚刚开始,剧场都无法不被它发出的巨响震到。从2020到2022年,剧场一直在适应着危机状态下的运行机制,在社会剧场中重塑自己的小结构。浮动的防疫政策决定剧院是否营业,采取何种限制。疫情期间人们习得的一套行为规范成为组织剧场活动的根据,像是保持1.5米以上的间距,随时佩戴口罩,以肘部或脚踝的轻触代替相拥相吻的见面礼节,以及(2021年10月以后)参加室内公共活动需要出示阴性核酸证明和疫苗护照等等。媒介理论家约瑟夫·福格尔(Joseph Vogl)将新的运动语汇和规定看作是社会编舞的一部分:“向外迈出的每一步都遵循复杂的编排。这样的感官世界和舞蹈是尝试新集体的试验。”[1]同理,对于室内剧院的导演法尔克·里希特(Falk Richter)来说,城市的防疫措施就是其新作《触摸》潜在的指挥。于是,里希特尽其所能地去展示这个改变剧场面貌的行为矩阵:剧中,他设计了一个人类历史博物馆,有机玻璃既是保护展品的装置,也用于医疗阻隔;包裹雕塑的半透明塑料布让人想起防护服;“玛丽·安托瓦内特”夸张的洛可可式裙撑成了测量间距的标尺。

社会危机向来是剧场获得重塑的催化剂。上世纪30年代,安托南·阿尔托就认定,为让观众走出暮气沉沉的状态,摆脱“文明病”,新的剧场要像致命的流行病那般具有“感染力”。二战后的联邦德国,针对大屠杀和道德价值坍塌的讨论,推动记录剧场蓬勃发展。许多(新)先锋派的艺术家怀着为社会“治疗”的愿景投身他们的计划。他们不只是描绘、再现社会的危机,还力图介入和转化危机,探寻诊疗与克服的新方案。进入2000年以后,导演克里斯托弗·施林根西夫(Christoph Schlingensief)的《非洲歌剧村》(Operndorf Afrika)项目致力于建立行动主义者的共同体,“里米尼剧团”的《世界气候大会》(Welt-Klimakonferenz)对当下的政治辩论进行干预。值得注意的是,此处提到的“治疗”,不是针对抑郁、紧张等症状展开的个体心理学层面上的治疗。如戏剧学学者马蒂亚斯·瓦尔斯塔特(Matthias Warstat)所言,当我们聚焦作为公共艺术的剧场,同剧场相关的“治疗”是与政治同源的,而不是医学临床的事务。在这样的语境中,剧场给出的“治疗”方案关系到政治性的重新组织和分配,比如“让危机中那些被遗忘的牺牲者变得可见,以这种方式为‘未参与者的参与’(朗西埃语)提供机会”,通过“共在场的特殊媒介性,促成一种非正统的参与形式”[2](P16),发挥剧场的能动作用。

这些事例表明,剧场应对危机的过程伴随着它的自我发明,因为危机同样攻击并修改剧场的根基。剧场要处理的,实际是双重的危机。第一种在剧场介入之前发生,它召唤剧场做出反应;第二种则是“剧场发烧”的过程,是它自身所经历的朝向失败或恢复翻转的临界时段。联系疫情中的剧场来看,“新冠大流行”意味着停滞、死亡和例外状态下的围困。此外,数码化、后工业化和全球化的危机早已潜伏,社会的裂痕被投射在“新冠”这张幕布上,一经放大就显得格外刺眼。因此,推动人们突破偏见和意识形态的障碍,设想一个不同于原子化个体之集合的社会,是剧场持续关心的主题。疫情初期的“阳台音乐会”就是一种自发式的剧场,居家的人在不允许聚集的情况下构建社区。由于疫情打破了剧院机构原先紧密的流程,协议和计划落空,这时候反应迅速、易于调整的艺术形式能为受困的剧场打开局面。表演团体“里格纳”(LIGNA)利用停车场,在符合防疫要求的前提下让观众活动筋骨,参与“广播芭蕾”;“上帝娱乐”(God’s Entertainment)剧团在汉堡当代表演艺术中心“坎普纳格”(Kampnagel)外面的场地上,带领现实中旅行受限的观众“神游”巴尔米拉考古遗址、拉雪兹神父公墓、好莱坞星光大道。迅速切换格式的还有各种各样的网络戏剧。一部获众多剧评人称赞的线上剧是《维特·现场》(werther.live),由24岁的学生和她的团队punkt ·live制作。他们用当代的互联网社交覆写歌德广为人知的书信体小说,用文字、视频和图片的上传来表现少年维特的诉衷肠,把激情转化为骤雨般密集的鼠标点击和桌面窗口间的来回倒腾,还将打字机、小纸条等旧媒介当作表现的内容,很好地诠释了麦克卢汉的程式—“媒介即讯息”。当然,不是所有人都能顺利切换,找到创作的发力点。2020年3月,当导演安图·罗梅罗·努涅斯(Antú Romero Nunes)得知作品不能如期上演时,他虽然也在网上发布有关排练的视频,但在紧急制动的那一个月,徒劳坐在化妆间里的演员露出茫然不知所措的表情。而且,就问题“线上制作是否算得上是戏剧?”;“观众是否更加被动?”;“如何通过网络的中介链实现共在场和社会的凝聚?”;剧场还需要在实践中不断地给出解释。探索的过程无疑会触及上面所说的“剧场发烧”—剧场内部的危机。

接下来,本文将结合疫情期间德语剧场的演出,通过分析几个典型的事例回答以下的问题:(1)如果说危机之于剧场的创作不只是破坏性的,而且具有构建的意义,这种破坏性的重建(正如中文“创-作”的字面意思所暗示的)到底对原先的界限进行了怎样的重组?(2)如果说面对社会的撕裂,我们需要一个从治疗自身进而治疗社会的剧场,那么“治疗”在医学意义上的肉身可触及性传导到剧场的场景和表演手段上,会有怎样不同于以往的表达?

《触摸》剧照(摄影:Sigrid Reinichs)

二、“视差”与绝对性的失重

2021年,《今日戏剧》将年度最佳编导奖授予苏黎世剧院制作的《只是世界末日》(Einfach das Ende der Welt)。该剧取材自法国作家让-吕克·拉加斯(Jean-Luc Lagrace)的同名剧作,故事围绕34岁的作家路易展开,他长期漂泊巴黎,在获悉自己将不久于人世后,重返阔别12年的家乡。当年悄无声息地离开,如今出人意料地回来。除了短暂地调动起兴奋的情绪,路易与留守的家人实在沟通困难,关系一度剑拔弩张,人物紧张到不断地修改自己的语法。在导演克里斯托弗·卢平(Christopher Rüping)看来,文艺作品一向青睐“敏感、陷入绝境、饱受自身和环境折磨”的艺术家角色,“在迷途的浪子历经磨难的故事中,他的家庭成员沦为陪衬的次要人物”,而拉加斯顺应了这一取向。[3](P108)因此,卢平要在他的版本里为背景人物添加说的分量,干扰人们之前或许是信手拈来的结论:离家出走是有理可循的;外省的生活会自动陷入某种守旧和无聊;自由的城市人和偏狭的乡下人格格不入,他们的矛盾是社会分裂的主要原因。具体地看,这些小人物到底是如何获得尊严的呢?比如玛雅·贝克曼(Maja Beckmann)饰演的乡下弟媳虽然表现得有些局促,生怕自己在遣词造句上失了水准,却也能够勇敢地指出,路易似乎并不太关心他家人的生活究竟怎样,倘若他与弟弟有未能解开的心结,就应当直面困难,而不是顾左右言它,让她这个做弟媳的在中间传话。

看上去,母亲擅长操纵别人的情感,弟弟阴沉又骄傲,妹妹爱幻想,易受引诱。可事实上,每一个角色都会在特定的时刻意识到他们在观众眼中可能呈现出来的形象,并且从中抽身,绕到外围质疑推动情节的动机,或对角色的设定评头论足,推倒简单的对应关系。情绪的转换,语调的变更,视角的挪移,这些都或多或少伴随着一台手持摄像机的介入。当妹妹调转镜头,一边录制自己的影像一边与路易交谈,对话在某种程度上成了“自说自话”。重影之中,她不再一股脑儿地为奔赴大城市探访哥哥的愿景欢呼雀跃,而是分身出另一个自己。它警惕地追问,路易迫切地回家,这其中是否另有隐情。当路易近乡情怯,无法与家人和那些保留回忆的物件直接地接触,他需要一台手持摄像机,让器械站在当事人的位置上感受与承受,仿佛如此一来,诸般强烈的情感便被转嫁出去,他也可以暂时脱身,进入游离的状态。

就上述情形而言,借迂回的视角来为人物的塑造添加转折,这样做依然停留在审美的框架内。虽然它也制造出一些纷纷扰扰,使得角色本身不断地被主题化、问题化,但观众隔岸观火的态势并未受到撼动,他们完全可以踞守一个稳妥的位置,饶有兴致地品赏剧情中人物对自身的反讽,享受某种观看视角的绝对性。只有当审美游戏被推至极限,现实闯入审美,游戏与严肃之事更加彻底地混合,才能真正地让尚且俯仰自得的观众瘙痒难耐。《只是世界末日》是否也在第二个层面上破坏显相?想要了解这一点,就有必要再度回顾手持摄像机的作用。它不单单是剧中人物疏离情感的道具,还因为引导(演员之外)观众的目光,深度参与戏剧构作和感知模式的重组:但是这种参与又受到推拒、阻隔或落空,陷入失重的状态。

失重是疫情中被隔离的个体在信息与空间不对称的情况下体会到的感受。在此,我们不得不考虑直播剧场的开通引起的观看模式的巨大变化。隔离中,人们对直播(以及类似的视频谈话、网课等交流形式)的需求被强化了,这既是对失重的克服,又加深失重感。由于2020年12月首演后不久,瑞士因为第二波疫情加重再次宣布封城,观众只能在线观看。手持摄像机的植入,是导演在剧场不对外开放的情况下匆匆拾起的解决办法。不过,卢平在采访中强调,直播“建立起自己的艺术形式,不单是应对演出取消的紧急方案”[3](P112)。也就是说,卢平不把摄像机视为外在于演出的摄录工具,而是认为,它也被剧场这一“吞噬媒体的机器”(汉斯-蒂斯·雷曼语①)吸纳进来,可以丰富表现和感知的样式。直播剧场中,通过手持摄像机传递出来的画面,随着演员的呼吸和脚步不时地摇晃。并不十分平滑的镜头切换,以及反映人物空间关系的远摄的稀少,迫使电脑屏幕前略感不适的观众反观居家隔离带来的限制。哪怕是短暂的空白,也多少折射出疫情对公共生活的影响和剧场的无力。

没有被遮掩的间隙和空白,使得观众藉由他者(此处是镜头)去观察、感知的过程发生中断。这倒是一个激发认识的机会:主体的凝视也受到被动性的界定。经验总是有赖于主体的气质和构成,不过,就像齐泽克在《视差之见》中指出的那样,主体的观看已经“在‘盲点’的掩护下,刻入那个被感知的客体……通过这个‘盲点’,客体把主体的凝视返还给主体”[4](P26)。由于存在着互不兼容的视角带来的“视差”,因此不可能有一套完整封闭的审美经验。观众要处理的对象既在他的经验之内,也在其之外,从来不是简单的事实。

在另一部入选2021年柏林戏剧节的作品《玛利亚·斯图亚特》(Maria Stuart)中,我们同样可以观察到,视点的偏移导致观者在不同的维度之间摆渡。乍一看上去,安娜·伦克(Anne Lenk)的编排似乎紧贴席勒,并没有激进地拆解文本,与十五年前由尼古拉斯·斯蒂曼(Nicolas Stemann)执导、艾尔弗雷德·耶利内克(Elfried Jelinek)执笔的著名后戏剧作品《乌尔丽克·玛利亚·斯图亚特》(Ulrike Maria Stuart)大相径庭。后者—其实标题就已经给予暗示—借席勒笔下两位女王(伊丽莎白、玛利亚)和德国红军旅两位核心人物古德伦·恩斯林(Gudrun Ensslin)、乌尔丽克·迈因霍夫(Ulrike Meinhof)之间若有若无的相似性,用一首“女王四重奏”将人们的目光引向1970年代的新闻业和人们对政治偶像的崇拜。其中,耶利内克断片式地引用报刊文章,而她洪水般的怒气,也就是言说的狂躁(Sprech-Wut),“撑破文本的躯干”[5](P60)。伦克的版本则以轻巧细腻的方式分析人物关系的明暗渐变,比如女王相会的名场面(第三幕,第四场)。席勒的设计是,玛利亚虽然准备用热情的语言打动伊丽莎白,但又“感到茫然……心头蓦地涌起宿怨”[6](P122)。伊丽莎白特地远道而来,却假装意外遇上玛利亚,接下来用一脸冰霜掩饰怯意。可以说,这是两个境遇有别、身份相当的对手互设骗局、互相试探的一场戏。两人看似围绕不可调和的立场争论,实则沿着一条犬牙交错的折线进行你来我往的推拉。伦克注意到人物剧情的曲折。演出时,伊丽莎白回答得冷淡,却露出腼腆不自信的表情,一边拒绝,一边需要扶墙寻求支撑;玛利亚就算跪地请求,依然表现力十足,声称自己才是真正的女王。

伦克近乎“心理式”的文本解读,与严格遵守形式框架的舞美设计相搭配。舞台上竖立起一个巨大的带有多个隔间的置物架。人物若要说话,他/她就会在粉红色的隔间里展示自己:玛利亚的“囚牢”略显逼仄,伊丽莎白位于正中间较大的方块,玛利亚的膜拜者莫蒂默、财政大臣布尔赖、莱斯特伯爵等男性角色分散在四周的小盒子里。这些隔间在视觉上突出了一致性。不只是墙壁和地面呈现出单一的颜色,被点亮的有如“画框”的边缘,利用它框定、剪裁的作用,强调图像的排他效应。由此一来,人们不得不怀疑,伦克的创作是否要重新以“戏剧剧场”的要求为准绳。我们知道,狄德罗将他的剧场理想建立在“作为图像的场景”之上。此后,正如斯丛狄总结的那样,从图像的排他性中又衍生出追求整全的现代剧场:舞台舍去向观众席延伸的阶梯,戏剧的时间表现为当下的一个绝对的序列,演员与角色融合……总而言之,它的每个特征都在显示“绝对性”—反对戏剧与外在的世界交涉。[7](PP8-9)

如今,这种绝对性不是简单的消失或者不可能,而是陷入到一种失重状态:绝对越是主张自身的必要性,就越是令人生疑,正如疫情的隔离措施所引发的那样,越是严格,同时越具有一种虚幻的无所依凭的感受(不计其数的药水喷洒、憋气的口罩、难以把握的洗手姿势)。回到伦克版的《玛利亚·斯图亚特》,大部分的对白就是在演员保持社交距离、目光交流受阻的情况下发生的。倘若我们于自身之内假想出一个隔间里的演员,模拟“盲目”表演的情形,就会意识到,对话者可能需要比平时更充分地调动排练的记忆,通过当下更为用心的倾听—即处于存留和在场兼而有之的混合态,而不是在绝对的当下流逝的时间中—才能胜任表演的工作。伦克的《玛利亚·斯图亚特》不是戏剧剧场的复辟,而是一场在疫情中经历各种幽暗的抵抗和妥协的演出。还有,无论是制作还是观看演出的人,他们早已受当代媒介生活的洗刷,这样的生活既是创作和接受的基座,也是一个可被援引的资料库。就像伦克的戏,此处没有经典的登台和退场,只有小隔间及其边缘的灯光飞快的一闪一灭,其迅捷程度,堪比“抖音”视频中的画面切换。《午夜剧评》就以《玩着抖音奔赴死亡判决》(TikTok zum Todesurteil)为题评论这出戏,认为演出中玛利亚虽说也按照席勒的意思有了万人迷的设定,不过,是作为一个直播间里不断刺激观众神经的网红出现的,“带着自嘲,做着鬼脸,精神亢奋”[8]。导演坦言,之所以给每人一个隔间,这是由于需要顾及不断变化的防疫措施。此外,舞美设计师尤迪特·奥斯瓦尔德(Judith Oswald)强调,她的灵感“来自一张欧洲议会进行视频会议的图片,夏尔·米歇尔(时任欧洲理事会主席—作者注)占据ZOOM视频中间的图块,周围是其他的政客”[9](P114)。

三、触摸与倾听:私密空间的外翻

“视差”与失重,带来边界行走的经验。对剧场而言,这一临危的、如同山脊漫游的经验难能可贵,因为它涉及的问题是:剧场的生命力在何处被唤醒?恰恰就是在创作尚且无法清晰定义自身的地带,在它随时都有可能因失重而坠落(失败)的摸索之中。回顾剧场史,尼金斯基的《春之祭》提供出色的示例:后人眼中的经典之作,早先很可能作为“骚乱”降临。1913年在巴黎引发巨大丑闻的《春之祭》不只是背弃了芭蕾舞蹈的传统,更是“对优雅犯罪”,伤害了文化的典范。剧中,少女双腿的“颤抖”—就像身体在发烧或出神时的痉挛—是一个将仪式和剧场连结起来的意象。当时,市民剧场向“类仪式”“俄罗斯异教徒的图景”的过渡,也是剧场逾越自身的一种表现。文化框架的重置,艺术手法的革新,连同观众席中一度盖过演出的厮打和咒骂,使得剧场多重地呈现“患病发烧”的危象。不过,这同样是剧场在它“颤抖”到几近脱位的情况下迎来的自我治疗的转机—通过动摇僵化的剧场机制。考虑到上述的示例,我想追问的是,当下(疫情中)的剧场是怎样理解和想象身体的?剧场给出的身体意象是否帮助它获得批评的潜能,尽管作为一种社会机构它也深受制约?

《某种类似于我的地洞:心室片段》(以下简称:《心室片段》)是来自北京的“纸老虎剧团”与慕尼黑室内剧院于2021年合力推出的作品。文本上,卡夫卡的中篇小说《地洞》、让-吕克·南希的散文《入侵者》和1700年前陶渊明的文言文《桃花源记》为创作提供基础。“他者的闯入”可以说是串联这三个文本的一根引线。《地洞》中,一只类似鼹鼠的动物仿佛在向隐秘的倾听者阐述它刚刚完成的地下工程。阐述不可谓不详尽,因为其中穿插着翻来覆去的利弊权衡。为了让这个地堡足够安全,作为动物的讲述者无休止地反刍它过去的作为。它盘算、分析,思考弥补的方案,忖度怎样才能额外地挖出一条通道,或亲自从外部监视入口。但这些都无法帮助它全方位地掌控局面。对确定性的追求终究是落空了。“许多本来可以做到的事情并没有做到。”遗憾之余,它带着一股冲锋的劲头不断否定之前的陈述和推断,向自身发起攻击。因此,地洞是一个有歧义的形象,它不只是起保护作用的建筑,对于作为动物的讲述者,工事的不完美还是巨大的威胁和动力。

《心室片段》引用南希在《入侵者》中的两句话来映照这个地穴动物的处境:“既越过船舷,同时还停留在甲板上”[10](P13),“在我与我自己之间,总是已经横亘了一个时空”[10](P39)。地洞(Bau)未尝不是一种生动的说法,隐喻的本体可以是自我、身体的架构(Körperbau)或是艺术创作本身。此处,充满矛盾的地洞正对应着南希笔下既获得医疗技术的支撑、又对此产生排异反应的身体。《入侵者》一文的写作,基于南希自己心脏移植的经历。倘若我们按图索骥,只把“入侵者”理解成是那颗被捐赠的、来自另一个免疫系统—甚至可能是身份上处在对角线另一端的一位年轻黑人女性—的心脏,那就未免太机械了。在南希看来,当我自己的心脏让我失望,心律不齐带来的下坠感如同小石子落入水井,早在这个时候“入侵者”便已到来;手术后,入侵的过程也没有了结,因为排异反应引起体内环境的变化,潜伏的病毒再度冒出。可以认为,“入侵”指的是,原先不言自明的运作被搁置了,而我们还没有完全适应状况。

演出通过多个面向的“触摸”来表现我与自身的距离:

首先,触摸是自摸。当舞者用手抚摸、揉搓自己的皮肤,这个受到摩擦的表面,是一道分隔内部和外部的屏障,阻止正在行动的手进一步地穿透,同时又有些贪婪地享受刺激,沉浸于挠痒。“只有被分离的身体才能触摸”[11](P 103),南希写道。在一篇题为《搅动、触动、暴动》的文章中,他举例说:羊水中的胚胎还在漂浮。离开母体,则意味着去拥抱外部的世界,在通道中经历摩擦,于裂口处脱落。向外部进发的婴儿要突破、暴露,又与子宫壁亲密接触,它与母体的关系可用“亲密的外密性”(intimate extimacy)来形容。

再者,触摸是双人舞搭档经由身体的接触提炼注意力、打开整体感知的过程。当代舞蹈(比方说接触即兴)中那种运用联觉进行空间的定位、合作伙伴通过变化的接触点将自身重力释放到对方身上的方法,被纳入舞台的演出。舞者帕劳(Manel Salas Palau)与身患脆骨症的演员阿尤克奇(Erwin Aljukić)通过两人身体间的粘连和滚动、一方背负另一方转圈的动作、匍匐在地时的对望等等,进行由动觉主导的情绪交流。其中有重心的移动,对节奏同步和节律错位的意识,力的给予和接受。这里提到的对望,不是将他人当作考察对象的那种观看,而是对周遭世界的警觉和关怀。若要让感受变得敏锐,就需要跳出自身,甚至有些忘我地去倾听,活跃在眼睛无法看到的极限之处。演员间由触摸引发的感官事件,也是向观众发出的一道邀请,召唤他们竖起耳朵,打开牵涉整个身体经验的联觉网络。尤其当阿尤克奇在帕劳面前用食指和拇指比划出一个孔洞,像是要为后者装上穿透表象的“魔眼”,他们无声而强烈地发出类似“注意!”“听!”的要求。作为观众的我,在这一要求下努力捕捉演出的各种“杂音”:轮椅敲击地面的声音,演员上一秒还在板凳上悬挂然后“噗通”落地的响动,爬行的身体与地板、细砂的摩擦,还有背景中隐隐透出的地穴动物的发问—“咦?”。

最后,展现触摸的场景不仅关系到正在感受与被感受的身体,同平时的舞蹈练习相比,剧场更加突出身体在视觉机制中的呈现,强调它的图像性。同时,也始终有一些关于身体的话语和想象加入身体的构形。演出中,演员们套上类似外科手术用的工作服,遵循现代医学对微生物、伤口感染、有效阻隔的理解,重新划定身体的边界。随后,他们像蜕皮的蛇,脱掉这层包裹,执行一次由内向外、从中心到边缘的翻转。外翻的运动样式,为心理学家迪迪埃·安齐厄(Didier Anzieu)“皮肤—自我”的概念做具体的演示,即每一个“自我”都是从皮囊中生长出来的,“自我的表象,源自身体表皮的经验”[12](P60),思想并不恒定地居于中心。此外它还形象地呈现演出在另一层面上的运动:各种有关身体的知识此起彼伏,它们互为补充点亮你我,又在一场注意力的争夺战中移动于前景和背景。比如,普世性遇上在地性,对心脏这一器官的解剖学式描述,同歌唱“枯萎的心”的波斯尼亚民歌较上了劲。

最后一点说的是双重的“未完成”:自我和艺术创作的未完成。只需稍稍观察创作的层面,我们很快就能领会到,这个多语种的创作团队,很符合近年来倡导多元文化的德语剧场的追求,是后者想要推出的理想示例。面对类似的、试图展示其包容性的项目,我们需要留心的问题是,怎样才能避免只是做迎合文化政策的表面文章,像是蜻蜓点水般地罗列、并置欧洲中心之外一些地域的文化元素,象征性地邀请原住民、有色人种、残障人士和女性艺术家的代表等等。依照2023年即将担任柏林世界文化宫(HKW)馆长一职的喀麦隆籍策展人博纳文图尔·恩迪孔(Bonaventure Ndikung)的意见,一来,多样化必须反映在制作的人员和受众上,要让他们参与决策的制定,展开内在的、可持续的交流;另外,东西方文化有一个共同点:它们的经典都由父权维护。因此,文化与文化的勾连可以表现为,互借对方重写、重述自己的标准,即通过“引入……其他地区的作品使自己的规范更具弹性,而不是透过既有的经典作品的眼睛打量新增的内容”[13]。《心室片段》正着眼于异质经典的对勘,通过纠集对立的话语,挖掘潜在的共同主题,兼顾排异的反应,从而帮助我们在新的布排中改装经典,展现它与自身的距离,明晰今时今日它可以在哪些要点上发挥余热,又传递出创作者的何种姿态。

如果说《心室片段》通过突出身体感知中的“触觉”,来探究“我”如何面对既保护也伤害我的(技术)盔甲,那么高尔基剧院推出的《1000道迂回的恐惧》(1000 Serpentinen Angst)则通过展现可见身体与可听身体之间的分歧,巧妙地摆脱身份的陷阱。舞台演出取材女作家奥利维亚·文策尔(Olivia Wenzel)的同名小说。这部自传小说(Autofiktion)以一位在东德出生的年轻黑人女性的“旅行”为主题。旅行跨越时代:故事讲述曾梦想当空中乘务员的外祖母;80年代酷爱裸泳、以朋克的姿态反抗体制的母亲;被遣返回非洲的父亲;还有如今生活在柏林的叙述者自己。旅行跨越大洲:越南、摩洛哥、美国……一些有趣的经历显示,叙述者并没有因为那个容易陷入多重歧视的身份而将自己框定在抑郁、受压迫或是社会局外人的视角里。作为德国公民,她也是受益者,有机会四处逛逛,并不想放弃某些优势。小说是对话式的。但事实上,我们不知道谁真正参与对话,它可能是本我和超我、作者和主角、分析师和病人之间的交谈。

在导演安塔·海伦娜·雷克(Anta Helena Recke)的安排下,演出以密集的问答开场。有的让人想起社交网页上彰显个性的Q&A(“你最喜爱的食物是什么?”;“醒来会做的第一件事?”),有的类似海关人员的盘问(“你居留的理由是什么?”;“紧急情况下你的联系人是谁?”)。7位演员零散地分布在舞台上,他们各自面朝不同的方向。很明显,导演考虑到演员身份的多样性,团队中有头发半白的黑人男性、有年轻的东亚人的面孔、还有约摸50岁的白人女性……观众很容易将他们与剧中人物一一对应。舞台上没有固定的发问者。游走的台词,就像操场上玩耍的小孩不定向抛出的皮球。表演的效果是,刚刚缔结的角色-演员的关联被解散,属于“黑人父亲”的台词在“路过”黑人演员之后,由下一位演员接手。分享(Methexis)除了是台词内容上的分担,还是空间的共享,这一空间由声响营造。正如南希所说,分享的基础不是“面对面”,而是对视觉图式的动摇,是“一种到来,一种从旁经过,一种延展和渗透”;“听,就是进入这样的空间,它同时穿我而过:因为它在我的内部和我的周边开启,自我出发,又向我驶来”[14](P22)。不让角色在演员身上驻留,这样做或许是想再次明确,到底什么是后移民剧场。高尔基剧院的流亡剧团(Exilensemble)确实让表演的团队更加丰富,让多样性体现在制作的环节上。但是,关怀那些被遗忘者,这不等于说剧场是议会一样的代表机构,它也不必接受以下的设定:只有北非人才能扮演奥赛罗,只有驼背才能扮演理查三世。“后移民”强调的不是身份,而是分享,包括分享一种观点:我们无法用(社会)角色去框定存在者。

《1000道迂回的恐惧》剧照(摄影:Ute Langkafel)

四、翻花绳、超物与身体的将来完成时

视觉与听觉的分离,这一点可以说在日本导演冈田利规(Toshiki Okada)的剧场中获得充分的展现。背景音乐、肢体动作和人物的语言不是相互支撑、配合的,它们就像沿着各自轨道运转的行星,在短暂的“会面”后远离。对于故事情节而言,身体运动是冗余的,它同言说脱钩了。手势的组合和无意义的重复有时过于蹊跷,以致挤占了观众消化台词的思维空间。在余下的篇幅里,本文想以冈田利规2022年在汉堡塔利亚剧院的新作《甜甜圈》(Doughnuts)为出发点,了解冗余的身体运动何以成为艺术探索政治和存在的一种方式,尤其是在气候变暖成为焦点议题的时候。

《甜甜圈》的故事发生在日本海滨城市的一座新建成的酒店中。一个会议代表团聚集在酒店大厅里,正在等候出租车的到来。那些西装革履的人,或许是老练的政客、杰出的学术精英和商业精英。大厅位于酒店的22层,空气中弥漫着宜人的芳香,有先进的电梯通达。若不是大雾笼罩外面的世界,建筑物的高层是能够让人们俯瞰城市的。大雾还造成交通拥堵,因此出租车迟迟未到—至少酒店的员工这样解释。据网络消息,公交车也已经停运,路上发生大规模的撞车事件,一头熊闯进超市,人们正在猎捕它。滞留的专家无法确证消息的真实性,他们喋喋不休地提出假设,陷入连续的(理论化的)争辩。对外部世界的恐惧蔓延开来,没有人主动离开酒店,愿意为料想之外偏离常规的情况负责。于是,眼前装修时髦的酒店大厅,一个中转站,成为上演《等待戈多》当代续集的场所;舞台上那个徒劳旋转的圆盘,即所有演员的立足之地,为空洞的、围绕自身打转的言说提供具体的形象。人物嘴里说出的复杂句子,通常是语法无误、结构上从句套从句、谨慎运用虚拟语气的废话。同时,过于合理的公文语言撞上了最无厘头的动作编排。有人拿各式各样的拳臂组合和摇晃的胯部为自己助兴,有人用脚丈量地毯的面积,在沙发上“走钢丝”,在半悬空的椅子上玩杂技,把酒店的前台当成芭蕾练功杠,以俯卧撑的姿势对着手机说话等等。

《甜甜圈》剧照(摄影:Fabian Hammerl)

《甜甜圈》剧照(摄影:Fabian Hammerl)有评论者认为,冈田的剧场向我们展现身处晚期资本主义社会的人是如何封闭自我的。剧中人物无法摆脱系统,所以,就算是一种不以为意的随便态度,也会给荒诞剧添加一层忧郁。冈田上一部入选柏林戏剧节的作品,他与慕尼黑室内剧院合作的《吸尘器》(Vacuum Cleaner, 2020),就以90年代以来在日本普遍流行的“蛰居族”为主题。所谓蛰居族,指的是经济泡沫破灭后不得不回到父母身边生活的年轻人,他们将注意力投放在漫画书和互联网上,习惯于在家里蹲,对现实世界中的接触兴趣索然。《吸尘器》中,一位自学生时代起就住在狭窄阁楼里的女士,在年近50岁的时候,幻想自己被亲人谋杀。让她根本不能接受的事情是被人用枕头捂脸窒息的这种死法。如此决绝的表达,也仅仅是一潭死水中漾起的一丝波纹。评论写道:这位女儿“用石膏为情感定型,用拳头在木头柱子上留下最微小的印记,将之作为‘秘密的纪念碑’和生命唯一的痕迹”[15](P17),她是“压抑情绪的囚徒”;“试图逃跑但早已牺牲在新自由主义的祭坛上”[16]。

不过,也有人持不同的观点,认为“异化”“空洞”等词语不足以覆盖蛰居族的行为,因为后者也可以是抄写员巴特比的远亲,通过“不作为”或“无效的作为”来表达否定,以“抵抗那个倾向于顺从和适应、要求人们无条件供驱使的劳动的世界”[15](P17)。第二种分析注意到,在失败的人物形象之外还有身体的惰性。身体藉由不协调的、让人难以消化的运动,与强调绩效的世界保持距离。此类分析敦促我们换一种思路,不再把身体运动看成是故事情节的附庸和说明。那些诡异的动作,除了暗示政治行动的终结,表现向内的暴力,直指现代治理术的强化作用下被剥削和自我剥削的人,似乎还在探索绩效律令之外的可能。这一看法符合新物质主义的要求:抵制隐喻。我们可以在此基础上展开一种植根于实践的考察,从制作的角度研究演出是如何形成的。此处,身体动作的编排像是遵循唐娜·哈拉维(Donna Haraway)的建议:再次定夺我们与艺术互动的重心,与“小东西打交道”,在多人可加入的翻花绳(string figure)的游戏中接受并给予图案。虽然也会判断失误,丢失线索,但是在手手相传、手指搭手指的接龙过程中,一些有趣的花样会冒出来。[17](P10)具体谈到冈田的表演调教,我们可以联想到,当他为表演设定大致的玩法,演员在接过任务后开始填充自己的手语-舞蹈,用它来对冲台词,找到内在的微节奏,这样的做法也可以被视为翻花绳的变体。

翻花绳不是行动的一部分,正如这时的手指并不是有机的身体的一部分,而似是某种分离出来的、被卷到体外化的空间关系中去的枝杈。相应地,场景与情节也呈现出去有机化(去器官化)的、物化的倾向,并不围绕着某个行动的核心。演出中雾、熊、车祸都没有真正露面,它们掉落在甜甜圈中间的黑洞里,而诱人的糕点,可以被解释为漂亮无营养的套话。去展现行动的散漫无力和政治参与的瘫痪,这是冈田剧场的一个方面。另一方面,剧场被想象成一台时间机器,有关时间的认识是多层次的。在物和信息的领域,生命错综复杂。信息到来只需眨眼的工夫,欲望漂浮,人像巨龟一般悬停,受到物的羁绊,日常生活如舞台上的圆盘很有仪式感地旋转。换言之,虽然冈田在内容上展示了人的疲软和倦怠,但是,他却找到一种不同于以往套路的展示方案。

这种让身体以一种非主体的、与客体平等地相互纠缠的方式参与剧场的构造的方式,用一个现在时兴的来自蒂莫西·莫顿(Timothy Morton)(以下简称:莫顿)的词来说,就是欧洲剧场—自文艺复兴起曾一度处在以人为中心的文化范式中—现在以物为导向,进入对“超物”(hyperobject)的探索。“超物”指涉的是一个其尺度超出传统以人自身的尺度来衡量与把握的客体关系网络。比如,气候变暖这一议题的兴起不只是因为自然真的受到威胁,而是因为这个可能性让人此前作为“万物立法者”的位置完全落空了。很多关于自然的理念与意象,像是未开垦的荒原、“女性”和“原始民族”,或者是让人暂时忘忧的疗养胜地,在南北极冰原的真实瓦解面前,都变得有点滑稽。剧作家托马斯·科克(Thomas Köck)在援引莫顿的基础上谈论气候变化时说到,“有关它的思考超出人们对空间和时间的理解”,冰川消融固然是气候变化“自然的”迹象,背后却还藏着“一个更大的历史社会-经济-文化的错综(Komplex):起先是工业化、全球化和运输媒介的革命,随之而来的是对化石燃料消费的巨大增长、社会阶层的流动、物种的灭绝、由资本主义强调效率的观念所导致的单一种植农业和人口增长。”[18](P16)从超物这样的尺度出发,在艺术上,气候变化就是不可能被直接表现的。太容易堕入的陷阱是:表现廉价的伪田园风情,或者将自然作为抽象化的意向为荒诞人士提供背景。科克近年来屡屡获奖的“气候三部曲”(《水漫天堂》《饥饿天堂》和《游戏天堂》)绕开了这些的陷阱。他知道,艺术家当然可以在舞台上铺一层茂盛的草甸,用丛林和瀑布的影像反映未被征服的自然,但所有这些都只是自然的虚像。他是从人开始的:非法的外籍劳工,南美洲的橡胶殖民史,等等。这里的人不是阶级斗争的阵营,不是压迫-解放的反题间挣扎的行动者,而是本雅明所说的自然历史—那个衰败、消逝的过程—的一部分。科克的剧本台词频频采用“第二将来时”,因为“它将我们从此时此刻的当前时间(Präsens)中,从‘当下’的恐怖中,从持续受支配的状态中,剥离出来。在将来完成式的时态里,你总是可以从未来观看自己,仿佛看待一具尸体。”[19](P300)这让人想到本雅明所说的巴洛克戏剧,那同样是一段动荡与复辟的、被死亡贯穿的年代,“从死亡这边来看,生命就是尸体的生产过程。”[20](P270)从“超物”的概念来理解的话,我们的身体早就跟不在它自身之上(nonlocal)的他物产生了黏连(viscous),。所谓的交互主体性,其实是一种交互客体性,也是死亡与生命的交错。

结语:幻想与剧场的药性

剧场即危机。危机导致剧场的失重与倾侧,剧场于其中展开了自身的变革。秉持这一观念的戏剧理论家赫尔伯特·布劳(Herbert Blau),曾在“911”事发一年半之后,批评那些将灾难审美化或是借幸存者煽情的剧场。在他看来,面临社会危机的剧场,应该让人注意到公共生活的表面下那些难以言表的、甚至叫人痛苦的紧张关系。可是,我们不应该错误地认为,剧场能够笃定地为社会开出“治疗”的药方;也不应该假设,剧场是自主的、免于风暴袭击的机制。毋宁说,剧场的治疗具有一种斯蒂格勒所说的“过渡性空间的药理”。疫情似乎正在打开一个无休无止的过渡空间,一个不断迁延的紧张状态。但剧场始终既是实在的生命过程,又包含带有审美意图的虚构。正由于这样的一种结构,当危机波及严肃的现实生活,原先较为稳固的剧场部署在发生错位的同时,也对生活的重整进行了前期的排练。如贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)所说,“药,无论以什么形式出现都是幻想(phantasme),如拜物所投射的支架(support)。”[21](PP78-79)剧场是最古老也最现代的幻术装置(Phantasmagorie),当现实的危机逼迫剧场对自身的幻想技术进行更加无情的更新时,由幻想制成的支架,或许还是应对失重的最好方式。

(文中图片由作者提供)

参考文献

[1]VOGL Joseph, BUHR Elke . Dem Rausch des Epochalen misstrauen [EB/OL]. 2020-04-09 [2022-02-20] .https://www.monopol-magazin.de/joseph-vogl-coronakrise.

[2]WARSTAT Matthias . Krise und Heilung: Wirkungsästhetiken des Theaters[M]. München: Wilhelm Fink, 2011.

[3]BECKMANN Maja ,LILLIE Benjamin ,RÜPING Christopher . Was bedeutet Heimat? [J]. Theater heute, Jahrbuch 2021.

[4]斯拉沃热·齐泽克. 视差之见[M]. 季广茂,译. 杭州:浙江大学出版社,2014.

[5]FLIEDL Konstanze . Terror im Spiel[M]. Ed. Ortrud Gutjahr. Ulrike Maria Stuart. Würzburg: Königshausen&Neumann, 2007.

[6]弗里德里希·席勒. 席勒文集IV—戏剧[M]. 张玉书、章鹏高,译. 北京:人民文学出版社,2005.

[7]彼得·斯丛狄.现代戏剧理论(1880-1950)[M].王建,译.北京:北京大学出版社,2006.

[8]ADRIANS Frauke . TikTok zum Todesurteil [EB/OL]. 2020-10-30 [2022-02-20].

https://www.nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=18793:maria-stuart-deutsches-theater-berlin-anne-lenk-gewinnt-schillers-trauerspiel-komische-zuege-ab&catid=38&Itemid=40.

[9]LENK Anne ,OSWALD Judith, Wallum Sibylle . Das Blutgerüst als Architektur[J]. Theater heute, Jahrbuch 2021.

[10]NANCY Jean-Luc.Der Eindringling: Das fremde Herz[M].Berlin: Merve Verlag, 2000.

[11]NANCY Jean-Luc. Coming: Jean-Luc Nancy with Adèle van Reeth[M]. New York: Fordham University Press, 2017.

[12]ANZIEU Didier . Das Haut-Ich[M]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.

[13]NDIKUNG Bonaventure Soh Bejeng . The Globalized Museum? Decanonization as Method: A Reflection in Three Acts [EB/OL]. 2017-05-04 [2022-02-20]. https://www.moussemagazine.it/magazine/the-globalized-museum-bonaventure-soh-bejeng-ndikung-documenta-14-2017/.

[14]NANCY Jean-Luc. Zum Gehör[M]. Zürich/Berlin: Diaphanes, 2010.

[15]STAMMEN Silvia . Angst als Universalmotor[J]. Theater heute, Februar 2020.

[16]LANDEFELD Anna . Vertraute Geräte[EB/OL].2019-12-12 [2022-02-20].https://nachtkritik.de/index.php?option=com_content&view=article&id=17483:the-vacuum-cleaner-muenchner-kammerspiele-toshiki-okada&catid=38&Itemid=40.

[17]HARAWAY Donna . Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene[M]. Durham and London: Duke University Press, 2016.

[18]KÖCK Thomas .And you will know us by the trail of trash [J]. Theater heute, Jahrbuch 2021.

[19]KÖCK Thomas . Klimatrilogie. paradies fluten/paradies hungern/paradies spielen[M]. Berlin: Suhrkamp, 2018.

[20]瓦尔特·本雅明. 德意志悲苦剧的起源[M]. 李双志,苏伟,译. 北京:北京师范大学出版社,2013.

[21]贝尔纳·斯蒂格勒. 论药学:没有神的世界末日[J]. 许煜,译. 新美术,2015(6).

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

责编:何天宇

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。