- 0

- 0

- 0

分享

- 超现实主义文学的舞台呈现——五大版本《变形记》带来的启示

-

原创 2022-05-13

编者按

《变形记》是奥地利作家卡夫卡最为知名的一部作品,这部小说收录于我国高中和大学的教材中。小说《变形记》将荒诞与幽默两种风格融为一体,异化的主题对现代主义各个流派都产生直接的影响。小说描绘一则人变成虫的故事,悲哀又荒诞,内涵是悲哀的,悲哀则代表的是自私冷漠的人类内心的悲哀;故事是荒诞的,荒诞则代表悲哀的人类处在一个荒诞的世界之中,力求展现出现代人丧失自我,在绝望中挣扎的精神状态。

卡夫卡也是现当代戏剧演出上深受戏剧家们青睐的文学作家,他笔下那种怪诞的文风在《变形记》中得到了极致的体现。因而《变形记》作为其代表作,曾多次被搬上舞台。

京剧《蜕变》

演出团体:台湾当代传奇剧场

2013年,台湾当代传奇剧场掌门人吴兴国根据卡夫卡的《变形记》创作了“无界限戏曲剧场”《蜕变》(台译版),并应邀赴爱丁堡国际艺术节首演,赢得了国际盛赞。这部戏融合了科技与京剧、昆曲等艺术元素,是传统戏曲艺术的先锋性尝试。2021年底,《蜕变》在台中国家剧院再次演出。

京剧《蜕变》剧照 来源:台中国家歌剧院

吴兴国阅读西方现代主义文学,看到《变形记》时产生一种特殊热情,让他觉得卡夫卡笔下的那只虫就是京剧——这只怪虫,在时代的快速进步下并不被社会所接受,也没人再去关心它、理解它。吴兴国从自己对这只“虫”的认识,以及回顾自己一路走来的成长历程,使得他与《变形记》中的主人公有了感同身受的情绪体验,与《变形记》有一种深刻的精神联系。

京剧《蜕变》剧照 来源:台中国家歌剧院

吴兴国在对《变形记》进行改编时,他将此剧分为六个段落来呈现,除京剧外还结合了其他艺术形式,如昆曲等,实现了“对《变形记》的变形”。

第一场《梦》,即主人公变成虫的时候,他借助虫表达人物内心想说的话,通过“梦”的方式呈现人物的潜意识。这一场用到影像来呈现,观众可以看到一滴墨滴下去以后慢慢晕开,舞台逐渐变成卡夫卡笔下的画面。

第二场《醒》,变成虫后的格里高尔听到滴滴答答的钟声,他不仅感受到了时间的催促,也回想起了工作中的疲累,他试图挣扎来表达对现实生活的反抗。吴兴国用京剧的服装加上兰陵王的面具、翎子,利用北管音乐营造出一种兰陵王要出征的气势。吴兴国试图把每场戏的意义通过舞台的视听设计文学式地呈现出来,他发现该剧最重要的主题是“时间”,因此他创作了剧中的昆腔【问时间】。

京剧《蜕变》剧照 来源:台中国家歌剧院

第三场《门》,从这场开始真正地跳脱出《蜕变》。吴兴国注意到卡夫卡在很多小说里写面对法律的门、面对父母亲家庭的门、面对社会的门、面对生死的门、婚姻的门,但最重要的还是自己灵魂受压抑的门。吴兴国设定《门》这一场戏,讲主人公像“一个孤独的婴儿,在冬夜中被丢出门外”。他穿一身紧身衣,倒吊在悬崖上,被一根绳子绑着。“门外是吵人的杂音,门内是……”说完这两句之后,就开始唱:“不论他如何啼哭,都没有被赦免的希望。因为,这扇门是专为他而设的。”他结合经典的昆曲调子,让白话文里的悲伤借着曲调感染观众。

到第四场《爱》,就在讲卡夫卡的另外一面了,脱离他所有对父亲的愤怒,从他的情书里看到他对女人的那种细腻和温柔的一面。吴兴国将《牡丹亭》带入,希望把中国文学的美带进去,让西方人展现《牡丹亭》中在形容女人时的美感。

京剧《蜕变》剧照

第五场《禁》,受伤孤独的虫已经禁食了,它一动不动地待在台上(采用“后戏剧剧场”的形式——表演者不但演戏,而且也在表达自己对戏的看法)。吴兴国把自己事先扮演的卡夫卡拍好,从投影里出现,这个“卡夫卡”代表“虫的父亲”骂那只虫,骂到一半的时候,吴兴国就从虫里面跳出来,开始跟卡夫卡对话。吴兴国随后开始心疼这只虫,认为生命才是最伟大的,于是扛起这只虫,希望它能够站起来,希望它能有勇气再继续活下去,不要自绝。

京剧《蜕变》剧照 来源:台中国家歌剧院

第六场戏《飞》,吴兴国认为前面的戏太压抑了,于是以一座冰山为场景,跳起了现代舞。卡夫卡曾形容自己是“一座燃烧的冰山”,他的名字在捷克语中又是“寒鸦”的意思,于是他就在这座冰山上把自己变成卡夫卡那只寒鸦,一只在灵魂上想办法把自己超脱出去、可以远飞到人世间之外的鸟。末场戏的舞蹈让演员的灵魂超脱,带着观众去飞翔,也缓解了观众看完戏后的那种沉闷感。

京剧《蜕变》剧照

卡夫卡曾说过这样一句话:“生活中有种种可能性,而在一切可能性中反映出来的只是自身存在的一种无法逃脱的不可能性。”也就是说,所有的可能性归根结底最终却是源于不可能性。吴兴国对《蜕变》的改编是世界艺术领域的一大跨界创举,也是对卡夫卡及其作品意义的极大丰富,更是对卡夫卡多重可能性的实践证明。

机器人版《变形记》

演出团体:日本青年团

“如果卡夫卡活到了21世纪,他写出的《变形记》,就一定是变成机器人,而不是大甲虫。”话剧《变形记》的日本导演平田织佐在接受记者专访时说。

提倡“安静剧场”的著名日本戏剧家平田织佐在这版《变形记》中剔除了音乐,只剩下对白。他用平静的气氛,让机器人演员和四位人类演员在2040年的法国南部小镇的战争背景中,追问人与机器人之间的边界,重新寻找“人”的定义。

话剧《变形记》剧照 导演平田织佐

受卡夫卡名作《变形记》启发,平田织佐导演作为日本小剧场第三代代表人以及日本青年团的创始人,与大阪大学教授石黑浩合作推进“机器人演剧计划”继续研发能表演的机器人,以独特的机器人戏剧,挑战荒诞的极限,实现科技时代的全新“变形”。新型机器人Repliee S1和法国戛纳影后、曾主演《两生花》和“蓝白红三部曲”之《红色》等电影的伊莲娜·雅各布联袂出演,共创别样舞台神话。

话剧《变形记》剧照

平田织佐提到萨特的一句话:“为何人坐在长椅看着道路时,会将经过的路人认知为‘人类’而不是被操控的人偶。”平田织佐认为,这一命题因为机器人、人形机器人的出现,被再次摆在人们面前。

到底是什么器官决定人是活着的?谁有权力决定一个生命是人还是不是人?剧中的格里高尔在变成机器人之后,他的父母、妹妹以及房客医生围绕着“人”的定义,从生物层面和精神层面提出了一系列疑问。

话剧《变形记》剧照

在舞台上,雅各布必须严格配合机器人演员。为了创造互动的感觉,排练时她会先跟一位人类演员搭戏,之后换成机器人,机器人的动作由舞蹈师来制定,声音用一位真人演员的声音录制。

话剧《变形记》剧照 机器人开发石黑浩(大阪大学 & ATR石黑浩特别研究所)

“这次演出,是在冲突中探讨机器人的人性,机器人使人的价值观发生变化,重新思考问题。”雅各布认为,这出戏剧与卡夫卡原著有很大不同,原著中有精神暴力的倾向,而这出戏剧则演出了灾难之后这个家庭是如何重建的。

“与卡夫卡的小说正好相反,原著是家庭分解的过程。我们想通过演出展现在出现巨大的改变之后,我们是如何适应调整,来继续生活。”

话剧《变形记》剧照

我们人类,是说不准明天就会变成虫子的荒诞存在。我们人类,是无法自己证明与人形机器人的区别的荒诞存在。21世纪的新《变形记》,将这个问题明晰地曝露在观众面前。我们或许在这里能遇到新的他者。

舞剧《变形记》

演出团体:英国皇家芭蕾舞团

舞剧《变形记》是由南非著名编舞家阿瑟·皮塔根据弗兰兹·卡夫卡的同名小说改编,在伦敦皇家歌剧院演出。2013年,舞剧《变形记》获得了南岸天空艺术奖,该剧主演英国皇家芭蕾舞团团长爱德华·沃森获得了奥利弗舞蹈杰出成就奖。

舞剧《变形记》剧照 爱德华·沃森饰格雷戈

在许多排演版本中,舞剧改编是不太常见的一种表现形式。舞剧弱化了小说中社会讽刺的一面,更多着重于格雷戈自身的情感以及他与家庭的关系,于是无助和惶恐成为了变成甲虫后主要的情绪。这种情绪上的强烈,与原作已经是两个不同方向。

整部舞剧都展现了一个精神病患者在发病之后如何被“非人化”,如何被家人逐渐厌弃。在变成虫之前增加了格里高尔日复一日生活的描绘,在循环的音乐中刻画出格里高尔抑郁的心理状态和害羞、内向的性格,并且暗示他与父母交流甚少,只有妹妹才会拉着他给他跳舞,社畜生活的描绘更多变成了他发病的诱因。

舞剧《变形记》剧照 导演阿瑟·皮塔

小说里老妈子用扫帚拨开男主身体这一细节在舞剧中被放大,变成每次打扫房间时的固定动作,也很容易让人想到电影中精神病院对病人的对待。甚至格里高尔的动作特征,也可以在教科书上找到“木僵状态”(指在没有意识障碍的情况下出现的言语、动作和行为的抑制)这一典型的对应。

剧中用黑色糖浆沾满身体来指代格里高尔逐渐丢失人的特质,既能直观地展现“非人”的进程,也让观众完全理解了家人对此感到“恶心”的反应。舞台被划分成两个空间:格里高尔的房间逐渐沾满痕迹,甚至开始倾斜颠覆,而客厅则被努力维护得洁白干净。格里高尔忍不住爬出房间时会将黑色的痕迹沾上“正常”的地方,而家人则拼命将这些痕迹擦去。

舞剧《变形记》剧照 舞美设计西蒙·道

音乐上对此也有明确的划分,未变成虫时,房间内外的音乐已经暗示了不同,而这两种音乐在后期越发交织在一起,暗示不正常的生活已经侵袭了正常的表象。再加上“正常生活”时每日一杯伏特加、提早离开饭桌的提示,母亲每天放下的苹果后来变成父亲攻击男主的工具,故意让其他人使用很多观众听不懂的语言加深格里高尔无助的情绪,这些细节让整部舞剧更加触动人心。

舞剧《变形记》的改编相比原作,似乎是聚焦在了一个更具体的群体身上,也更加着重男主本人的心理渊源而弱化了社会结构对人的吞噬。但无论是原作还是舞剧,都以荒诞影射残酷的现实。

话剧《变形记》

演出团体:日本静冈县舞台艺术中心

日版话剧《变形记》虽然严格依托卡夫卡的小说文本,但是却将小说里一些语焉不详的意象,通过高度视觉化和形体化的方式呈现在舞台上,这和导演小野寺修二多年的哑剧功底密不可分。

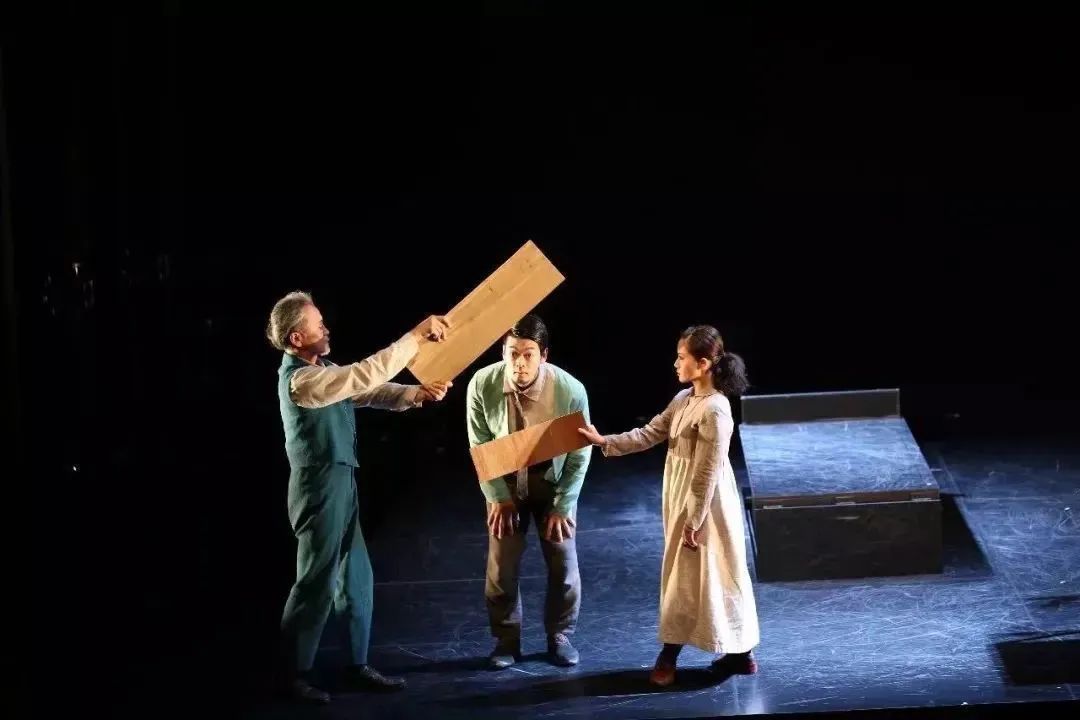

话剧《变形记》剧照

哑剧不但让小野寺修二训练出如何在舞台上通过非语言的因素准确传达信息的有效方法,演员干净利落的形体动作,也为作品本身赋予独有的美学风格。

野寺修二导演作品《变形记》剧照

演员一刻不停地在台上变换,除了用形体塑造人物以外,还需要马不停蹄地在台上高频率地换景、进行场次之间的串联。

多人饰演一角,是暗示观众大家都可能成为格里高尔,以使观众可以将自己带入角色。这个讲述者一开始安然地置身事外,但最后也变成了甲虫,更加说明没有人可以幸免。而且讲述者讲述的本身就是原著的心声,他变成甲虫也是理所应当的了。

话剧《变形记》剧照

比如第一场戏里,除了一名担任旁白的男演员外,其他演员都扮演格里高尔一家,而当格里高尔乘坐公交车上班时,除了格里高尔以外的其他演员迅速地用颇有编舞意味的队形变化化身为公交车上的乘客,“公交车”在台上并无实景,一群演员整齐划一地做出拉着公交车吊环的动作,配合音效与灯光,让观众对台上的场景了然于心。

话剧《变形记》剧照

舞台装置以虫子为灵感,它看起来像个盒子,能让人联想到甲虫的样子;又暗藏玄机,可以翻起的墙就仿佛甲虫的脚。该版《变形记》采用“台中台”的舞台设置,即空旷的舞台上,还放置着一块面积不大的矩形木板作为舞台中心,而全剧伊始,演员们用各种造型,在这块木板上或端坐、或直立地进行集体亮相,显得庄重而仪式感十足。

话剧《变形记》剧照

伴随着大量化用原著小说原文的旁白,故事逐渐递进,这块矩形木板通过折叠、拆分、移动、合并等诸多动作,和舞台上的演员们一起共同完成场景的变化和情节的推进。小野寺修二排演剧目多依托名著,而《变形记》本身高度视觉化的文本,则正好完美贴合了小野寺修二和他的团队的创作风格。

话剧《变形记》剧照

小剧场话剧《变形记》

演出团体:新青年剧团

李建军导演是中国当代剧场艺术的重要实践者,他的导演作品小剧场话剧《变形记》延续其一贯的批判性、创新性,表达对人的关切、对现实的拷问。

小剧场话剧《变形记》剧照 和平摄影

“在我们走向现代化的过程中产生了一系列的人的痛苦、境遇、社会问题等现代性问题,在这个脉络里看,西方的文本和今天有一种关联性。”李建军导演说。《变形记》写于1912年,直指资本主义生产关系下的社会痛点,而今天,中国面临了相似的问题——工作时间愈来愈长,睡眠时间不断压缩,人的感知力被消磨殆尽,情感被削弱,人变成机器。

小剧场话剧《变形记》剧照 和平摄影

即时投影技术让演员的情绪进一步放大,格雷戈的恐惧、挣扎、疯狂、崩溃都在影像中被再次加深。即时投影也让直播软件中的画面同步在舞台中呈现。

小剧场话剧《变形记》剧照 和平摄影

被随意丢弃的衣服、乱七八糟的床单、混乱不堪的苹果渣……戏剧是将观众从日常生活中抽离出来,《变形记》却将“日常生活”搬上舞台,在剧场里注视着平日生活的景象,跳出主视角,成为审视自己的局外人。

小剧场话剧《变形记》剧照 和平摄影

快递员格里高尔穿梭在街道和楼宇之间,拖着一车又一车包裹,挨家挨户送到客户手里。他早上六点起床,晚上十点下班,投身在机械的劳动中,日复一日,从不停歇,直到他变成了一只甲虫。

小剧场话剧《变形记》剧照 和平摄影

近年来,李建军导演一直专注于“素人”剧场的思考,许多剧目都启用素人演员,从《美好的一天》 到《大众力学》再到《人类简史》都在探索“人”在剧场里能够发生什么。而这一次,《变形记》将职业演员和素人演员结合,专业表演和素人原生表达碰撞,共同表达普世的生命体验。

本公众号发布的文章,仅做分享使用,不做商业用途,文章观点不代表本公众号观点。如果分享内容在版权上存在争议,请留言联系,我们会尽快处理。

图片部分来源:网络

责编:张大选

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中国舞台美术学会 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。