- 0

- 0

- 0

分享

- BY ART MATTERS 天目里美术馆:一个面向未来的美术馆样本

-

原创 2022-05-03

博 物馆/美术馆一词,最早在拉丁文中的意义是缪斯落座的地方,在古希腊和古罗马被视为探讨哲学思想的场所,当然这些场所中也由绘画和雕塑装点,但它们多与敬奉神明有关,并因此成为颇具宗教性质的场所。这暗示了一种有威权性和阶级的权力框架,从它们的外观我们可以看到早期在此类机构的建筑设计上,常会出现让观众走上阶梯的仪式感,仿佛进入艺术的方式是肃穆而远离日常生活的。

及至当代,美术馆如雨后春笋般不断产生,在这个相对世俗化的时代怎样吸引大众踏入,消除过往一些看不见的障碍已成为这些公共机构的共识。杭州OōEli天目里园区内的BY ART MATTERS 天目里美术馆在伦佐· 皮亚诺建筑工作室的打造下,采用钢框架结构和框架式玻璃幕墙实现了轻盈通透,行人在大街上一眼就能看到建筑内部,得以引起兴趣去探索和思考这个地方,而美术馆在整片园区统一的风格中,愈加拉近着与观众的距离,自然地将看一场展览与到此休闲生活无缝连接。

从设计之初就以令建筑“恒久”和“轻盈”为理念,也希望为中国公众打造“一座建立超越地域性与传统方式的艺术体验,构建国际文化交流与对话的美术馆”。从建筑起步,BY ART MATTERS 天目里美术馆就已建立起“经典化”的初衷,而从艺术社会史的角度看,艺术的生产与经典化过程实际上发生在一个“文化生产场域”(法国思想家皮埃尔·布迪厄)中。

BY ART MATTERS 天目里美术馆屋面有一片标志性的白帆

摄影:吴清山

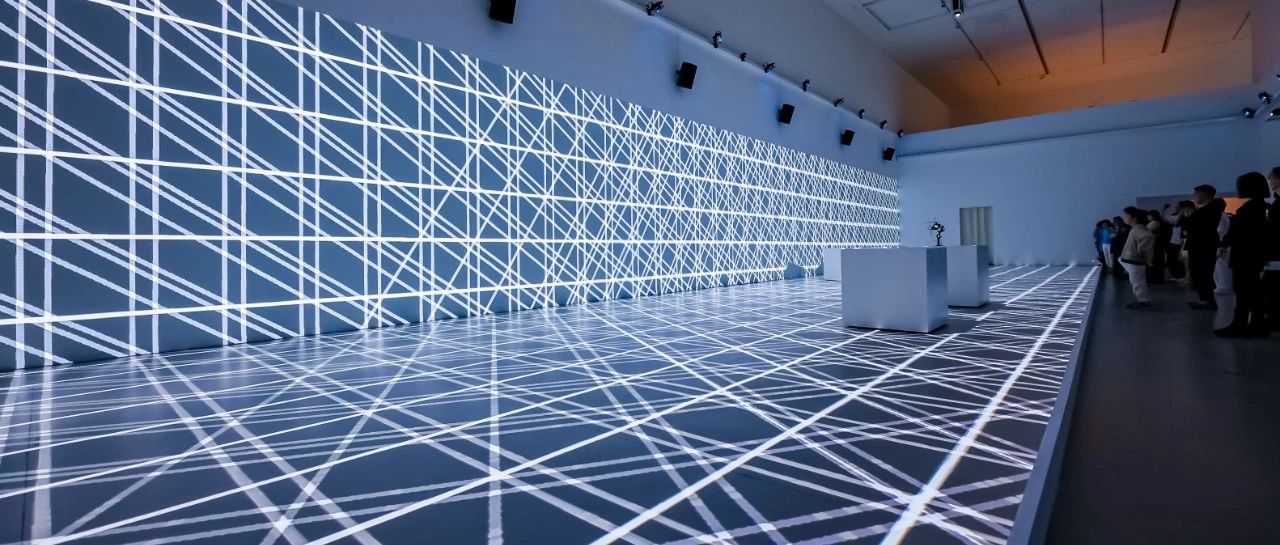

当代艺术的美术馆早已不再是简单在展墙挂画或摆放展品的空间,装置、行为、多媒体等媒介的出现,需要根据不同的展览而对空间进行改造与营构。BY ART MATTERS 天目里美术馆不仅在建筑上消除了内外部界限,也在内容上构成“开放性”,由美术馆馆长弗朗切斯科·博纳米(Francesco Bonami)提出,意大利策展人斯特凡诺·科利切利·卡戈尔(Stefano Collicelli Cagol)与吴天及孙熳共同策划的开幕首展“从无到有”(A Show About Nothing),在主题上就以“模糊和相对性”为创作潜能来展示弗朗西斯·埃利斯(Francis Alÿs)、莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)、耿建翌、汉斯·哈克(Hans Haacke)、刘国强、小野洋子(Yoko Ono)、提诺·赛格尔(Tino Sehgal)、杉本博司(Hiroshi Sugimoto)、童文敏等三十余位国内外艺术家的作品,而从现场来看,以往追求连续性、逻辑性、确定性、统一性的审美价值体系,也在向非确定性,模糊的,非线性的(非连续的)新价值体系位移。

艺术与无(nothingness)的关系自20世纪下半叶以来尤其受到关注。展厅文献桌中,与美国先锋派领军人物约翰·凯奇(John Cage)相关的资料可以视为一个例证,他的《4'33"》已是不可撼动的经典,除了对作品的时间段落有所暗示外,这个几乎完全放弃主观控制的作品也使人们对艺术走向了哲学层面的思考。而李·洛扎诺(Lee Lozano)以笔记形式书写的“放弃宣言”,也可以作为艺术作品而存在。此外,关于大卫·哈蒙斯(David Hammons)的《卖雪球的人》(Bliz-aard and Ball Sale)作品项目的书,解释了这件重要艺术品中,艺术家在纽约向路人兜售雪球的含义,也探讨了文化语境中艺术和虚无的关系。

弗朗切斯科·博纳米声称自己是从电视剧《宋飞正传》中获得了本次展览灵感,其中传达出的想法之一——有时为了理解一个主题或思考一个主题,我们需要谈论事情本身。于是在摆脱了封闭结构和静态形态的敞开式的游牧式空间中,展览现场极少设置区隔。在这个巨大的无柱的流通空间中,甚至看起来有些“空无一物”,然而实际上,它们却以不同的形式表现着丰富的内容。

比如《悬梁》邀请观众登上一面展墙顶部,并从室内的最高处俯瞰一楼,换一个角度打量该层作品,甚至还能触碰到天花板,从不同的角度欣赏空间。罗伯特·格罗夫纳(Robert Grosvenor)的作品《无题》看似三辆被召回的故障汽车,仔细观察却缺少车门、轮子、车灯等关键零部件而无法使用。加布里埃尔·奥罗斯科(Gabriel Orozco)的《空鞋盒》名副其实地只是一个放在地上的空鞋盒。耿建翌的一系列以书册为媒介的作品,通过不同的方式让这些无字、无用、无知之书成为对某种意识形态加之于人的暗示的提醒。鲁道夫·斯汀格尔(Rudolf Stingel)的《无题》甚至容易被忽略为空间装饰的一部分,但那个巨大的薰衣草色地毯需要观众在表面作画、写字、或擦去痕迹。所以,那是一件每天都会有所改变,最终又不会留下任何参观者痕迹的作品,但同时又是一件需要通过观众的介入来保持生命力的作品。

为了理解“无”的概念,展览提示人们有时也需要通过沉浸其中去思考“无”本身。因此调动多重感官或令人会心一笑的作品在这里屡见不鲜,或许眼前确实空无一物,事实上那些存在于空间中无形的东西微妙地调动着我们的感官。一楼和六楼空间时常会让人嗅到面包的气味,仿佛墙的另一边就是厨房触发着观众的回忆、欲望,那是艺术家梁芝兰(Ghislaine Leung)的作品;乔万尼·安塞尔莫(Giovanni Anselmo)的《无形》需要伸出手来互动才能显形;汉斯·哈克(Hans Haacke)的《白帆》由一块白色织物在风扇的作用下在空气中浮动组成,振荡的气流轻柔地推动着织物,以不断变化和不可预测的方式塑造着作品的形态。

“这不是一个传统意义上‘封闭’的展览,有着固定的开始、中规中矩的发展和结束,相反它是一部由多个独立事件构成的开放的创作。”在现场工作人员随机表演时,我的脑海中出现这样一句话。在当代美术馆中,志愿者也是常见的配置之一,而他们本身往往也是观众,但在观念艺术家的作品中,他们自身又构成了作品的一部分,这种身份的不断转换进一步提供了“开放性”。提诺·赛格尔(Tino Sehgal)2004年的作品《这太当代了》就由一组从众多业余喜欢唱歌和跳舞的人中挑选出来的年龄不同的演绎者组成。他们统一身着美术馆服务人员的制服,在观众进入展厅时开始移动、边跳边唱、并反复地唱着“This is so contemporary(这太当代了)”,在宣布完作品题目之后,他们恢复了静止状态。卡莉·斯普纳(Cally Spooner)的《热身》,让舞者自顾自地在一楼进行着日常上台前的例行热身,正式的演出永远不会开始,但对看着她表演的观众来说,这又何尝不是一个正式表演?

卡莉·斯普纳(Cally Spooner)作品《热身》在展览现场

摄影:吴清山

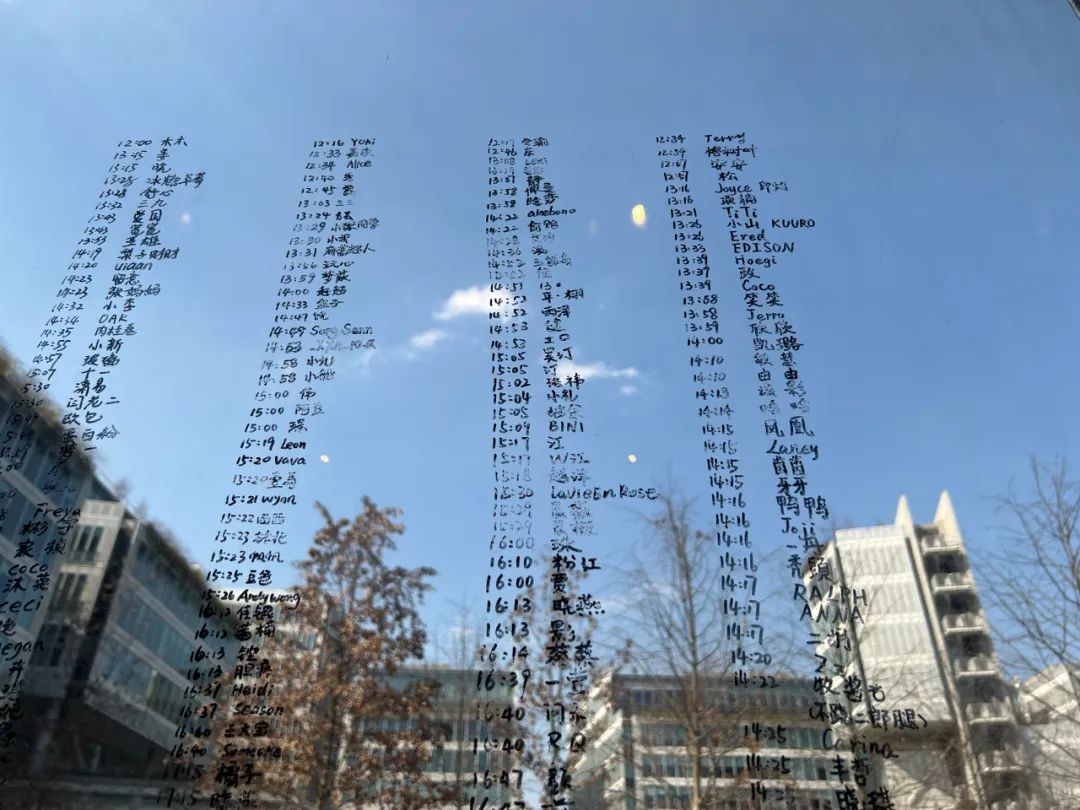

我很建议每个来到美术馆的观众在观展尾声去一楼罗曼·欧达科(Roman Ondak)的作品《时间表》前,工作人员会随机接近你,并问:“现在几点几分?” “您叫什么名字?”,而后,这些信息将记录在这个美术馆的墙壁上,也将为你留下“到此一游”的满足感。别忘了,天目里地下二层四个电梯厅中的四块屏幕也是年度公共影像项目的载体,周雨歌的《画月》和程新皓的《致海洋》组成了“说走就走”单元。

走出美术馆,在园区中逛一逛,观众还会偶遇更多的艺术品。八部转换梯轿厢内置入的是徐程的作品《一年份的随机音乐》,由艺术家录入的木琴、钟、提琴、号和吉他五种乐器声音及人声段落构成的互动声音装置,会随着电梯内人数的变化在整个2022年随机触发。此外,理查德·朗的《石之线》在草地广场中心与建筑和人融为一体,西斯特·盖茨(Theaster Gates)在天目里买手百货B1OCK的合作项目迎接着不断往来的访客。今年4月,天目里美术馆所藏的里克力·提拉瓦尼(Rirkrit Tiravanija)创作的装置作品《茶屋》,还迎来了一场茶与艺术、情境主义与关系美学的快闪展览,陈杰、管雅、陈华峰、陈旻、刘呗宁将茶视为中介,以各自的作品连线共创。

相较于过往,展览已不再仅仅拘泥于单一场馆,结合购物、游览、休闲、参与的过程,观众的存在也已化为多元身份的集合,在新的空间秩序中,BY ART MATTERS 天目里美术馆也正在通往公众的路上走向经典。随着首展渐入尾声,“交织着现实之可测的空间与梦想之不可测的世界”的群展“筑梦”(Building and Dreaming)与居住在杭州的艺术家程然个展“CK2K2X”值得期待。前者将从艺术介于物质与非物质之间的讨论出发,延续美术馆持续的研究方向,后者则将以艺术家个人的视角,记录从2017-2019年三年间飞速前进的现在和未来现代化的踪迹,也创造着受社交媒体和新工具影响的当代视野。

文丨Fiona He

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。