- 0

- 0

- 0

分享

- 坚守14年,这个中国最棒现代舞团,宣布将解散

-

原创 2022-05-05

4月28日,

陶身体在官方公众号宣布:

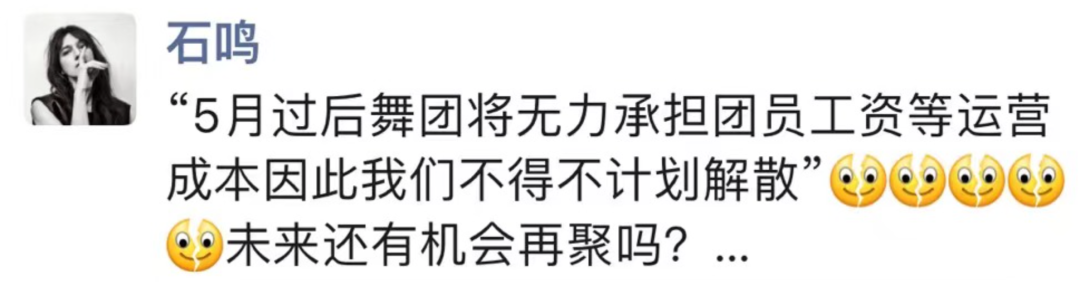

“5月过后,

舞团将无力承担团员工资等运营成本,

因此我们不得不计划解散。”

这个坚守了14年的中国现代舞团,要消失了,

给无数人带来了重重一击。

陶身体为什么被人喜欢?

就像洪晃所说:“理由很简单。

他们跳的是中国的现代舞,

展现的是中国人的身体美和力量。

他们将解散,是我近几年来听到的,

最沮丧的消息。”

2008 年,陶身体成立,

巡演遍及世界40多个国家,

成为最具国际影响力的中国现代舞团之一;

2020年受疫情影响,

舞团开始尝试新的发展;

2022年,他们全力以赴投入新项目,

但此时,舞团早已负运营长达半年。

我们曾三次走近陶身体,

见证了他们站上世界之巅,

也纪录了饱受疫情打击后的淬炼与坚持。

28日晚,陶身体在国家大剧院

完成了一场没有观众的演出。

创始人之一陶冶说:

“在尊严中起始,在尊严中永存。”

我们重温2020、2017、2015年

对陶身体的三次视频采访记录。

他们曾坚定地相信只要跳舞,就有希望,

我们也愿,这不将是绝唱。

编辑 谭伊白

8月22日广州大剧院的舞台上,大幕拉开,一道光洒下,10位舞者从舞台边缘缓慢往中间聚拢。他们身穿黑裙,只露出头、手腕和脚踝,由大圈形成小圈,27分钟里在公转的同时自转,像十棵大树向上而生。

这是陶身体新作《10》的世界首演。

结束表演后,陶冶和段妮与10位舞者,以陶身体标志性的180度鞠躬,向台下观众谢幕,瞬时尖叫声和掌声四起,持续了好几分钟,剧场内观众上座率与疫情后所有演出一样,仅三成。

这也是他们2020年的第一场演出。对疫情影响下沉寂了大半年的舞蹈行业来说,这场演出弥足珍贵。

2019年,他们经历了20个艺术节,在7个国家巡演44场。2020年原本将是舞团成立12年来巡演量最高的一个年份。

疫情后,一切计划失效。

从《重3》《4》一直到《9》《10》,一年一部的数位系列,是陶冶的代表作,而“圆运动体系”是他舞蹈语言的核心——一个动作出去,必须有一个动作回来。头顶、手肘、胸椎、膝盖、脚趾,身体的每一寸都可以生笔画圆,成为一个循环,就像波浪一样,永恒地舞蹈。

林怀民曾评价他的这种创作方式“非常中世纪,放在今天有些吓人。别人都是流行什么搞什么,他没有。”

四个月的喘息后,陶冶重新编排《10》。

首演前半个月,一条到北京陶身体的排练场探访。空间位于北五环外的一个艺术园区内,“这儿的房租是北京的艺术园区中最便宜的”,陶冶说,“加上它安静不受干扰,我们能专心跳舞。”

白天36度的北京,夜里突降冰雹,一晚上的大风把排练厅门口的一颗大树拦腰打倒了。第二天中午,烈日又钉在了头顶,舞者们陆陆续续从家里赶来,量体温、签到、消毒后,进入排练厅。

室内300多平,黑色墙壁,白色地胶,没有镜子,这在其他舞蹈室几乎是不可能的。陶冶解释镜子对于他们来说是干扰,“陶身体跳舞需要自观、内视,动作是否标准,队形是否整齐,都靠打开自己的感知。”

关于《10》,陶冶第一次给了作品明确的主题——“一部有关于祈愿的作品”。

以下是陶冶的自述。

第一次“手舞足蹈”

作品《10》来自于疫情期间我和段妮的一种强烈感受——世界的失序、行业之间的失联,很多项目都没办法重启,计划一个接一个泡汤了,甚至我们舞团能不能生存都变得未知。

我希望在这个作品当中得到一些慰藉,甚至有一些乞求在里面。《10》是我第一次以情感为主线编舞,也第一次用到了“手”。

以前我是拒绝掉手的舞蹈的,因为太容易了,基本上所有舞种都有手的表达。我以前是没有手,甚至没有脚的动力,只有脊椎,通过脊椎的折叠、旋拧产生行动力。但这次我把手的部分复活,舞者的运动可以从脊椎延长到手指末梢。对于观众来说也更友好,更看得懂了。

队形是一个圆,灵感来源于每次上场前,舞者们都会搭着肩围成一个圈抱抱,像一种仪式。这个“圆”像是一个中国的罗盘,10名舞者在圆的顺时针流动中,不断地产生失序,又重新组合。

排练时我和舞者形容,这个作品在跳舞的时候,要感觉你像水,每一个出发点都像一粒水滴滴入水面,然后形成一片涟漪。

而整个人的形态更像是一棵树,服装掩盖了躯干,甚至是脚步,突出了手指、手掌、头部,跟树一样拔地而起。

在排练《10》的过程中,我也对我们自己的文化产生了很多的追寻和问号。

比如“天干地支”这个词,当你去追根溯源的时候,会发现原来干支的意义,就是树木向上生长。而罗马数字“10”与中文“十”也有形态上的链接,东西南北四个点中间交汇处是独舞的呈现,“10”的0像是地球,1就是每一个人。

看着像在靠“惯性”跳舞,但要编出来,是很考验思维能力的。力和力不能断,而且要用最少的力气去完成整个过程,不要使蛮劲,其实这里面都是东方文化,“四两拨千斤”。

喘口气,再继续

陶身体这12年来,我和段妮、王好几乎都没有好好休息过。我们三人就是天天在创作和交流中度过,甚至养成了一种惯性,觉得这种辛苦是应该的。疫情一来,我们只能放下以前的节奏,回归到生活的状态。

我和段妮开始自己做饭、看剧,然后打扫卫生,我们还养了一条非常可爱的狗——彩霞,每天跟它玩。难得的有了生活的滋味。

然而另一方面,你感到绝望。

朋友圈里大量表演艺术行业的人都在不断哀嚎,项目一个个取消,剧场也不开业,所有人都失语了。恐慌和危机感是成倍地放大的。如果这么下去,剧场文化不能再复苏,怎么办呢?是不是我们这个舞团就结束了?

快两个多月的时候我有点受不了了,悲伤、痛苦、彷徨……日复一日,我经历着从未有过的无力与沮丧。在这个节骨眼,段妮感觉到了我的状态,她说:“没有舞者我们就自己身体力行,没有演出场地我们可以拍影像。”

“我们就跳舞,只要跳舞就有希望。”

所以我们俩和好朋友艺术家范西开始拍摄了一系列取名《美好礼物》的短片,有点像舞蹈基础动作的教程,段妮舞蹈,我做旁白。

这些年我和段妮多是在幕后做主创、做教学,其实已经很多年没有感受舞台上的魅力,没有感受作为舞者的价值了。我们一边线上和大家分享,一边也在做《10》的创作,等待舞者们的回归。就当换了一口气,然后轻装上阵。

“乞丐职业”的身体力行

在没有工作的4个月里,我们工资照发,没有减薪。现代舞是个“乞丐职业”,不以物质为前提,很多欧美的舞者为了能自由地在舞团跳舞,都在外面打几份工。

我当过舞者,知道当一个职业的现代舞者有多么不容易,需要面对世俗和舆论的很大压力,可能来自亲人、朋友、同学。当别人在追求物质上的进步,他们实际上是向内观,追求精神上的意义。所以我觉得,工资是对一个舞者最起码的尊重,我不希望他们在这方面失落。对我来说,这些舞者是我们的亲人。

我们每年初会公开招聘,每次100多位来自五湖四海的舞者来应聘,包括不少国外的,新加坡、伦敦的,甚至还有黑人舞者。

一般第一轮下来,一半的人走了;剩下一半进入三个月的适应期,再层层筛选,要面试看三观,最后再实习一年,成为正式舞者的很少。今年新加入了4位舞者,最小的00后。新舞者往往要三年后,才能在舞台上游刃有余地表达我们的作品。

能在陶身体留下来的舞者有一个共性,就是他们足够单纯。跳舞的人,每天都在操练、打磨自己身体的每一寸,不断地唤醒它,走近它,我觉得这是一个“身心合一”的过程,足够纯粹的人才会去相信这条路。

舞者的离开就是我和段妮最心痛的一件事情,但无可奈何,因为他有自己的路。我们走这条路已经很笃定了,“重复”是不可避免的,人为什么要恐惧重复呢?在每一天日复一日的重复当中,你不断去发现身体的规律和智慧,这个太有意思了。

做一件你有信心且有信念的事情,我觉得比什么都要强。

在这片土壤之上发声

疫情后,大量的朋友、观众都来询问,不是催更,是觉得你们怎么没有声音,是不是出现了经济问题或舞团运营危机?

大家的善意,不是嘴上说说,不是就打声招呼,是真的有那么多人,让我们感受到了那种浓浓的爱。

这些都让我们更确定这么多年在国内的努力和坚守,特别有价值。你和这片土壤,是一体的。

舞团的经济来源,早期主要依靠在国际上巡演的演出费。国际和国内市场失衡的情况,近两三年来可以平衡了,但疫情下又变得难起来。

有人说看不懂我们的作品,再正常不过了。

但我认为这个时代的观众足够聪明,你不要去怀疑他们的感知力,而是要唤起他们的感知力。

我一直在做的不是筛选观众,我永远都是在邀请他们。我发现观众在跟我们一起成长。他/她可以从每个舞者的生命力中找到自己的痕迹,甚至有的观众会跟着我们一起摇头晃脑,也有人一场接着一场追我们的演出。

我当然希望国内演出越来越多,在我们自己的土壤之上发声和表达,更重要。

一个光头女人,赤裸着后背,旋转交替舞棍,最快1秒4次,就这样魔性地跳了20分钟。共交替了约4800次棍子,一刻不停……

这是段妮,现在中国最顶尖的女舞者之一。这个棍子舞,对舞者身体和脑力要求都极高,10分钟后,靠的只有意志力。

她在国外演出时,媒体都惊叹:“段妮极具天赋,舞动时的气势令人敬畏。在她旋转着,从背后、头顶交替舞动棍子时,那棍子就像一柄追光的锯刃,让人眩晕着迷。”

段妮从小练舞,为了跳得更极致、开放,26岁时,她将一头长发剃成了光头,现在跳舞时连后脑勺的空间都能感受到。

一般人对女舞者的印象,是柔软,但段妮的身体,既软,软到极致,又有男性的力量感,随时爆发。

“传统舞蹈中,女人总被定义为很柔弱,但我一直要求自己,男人能做的动作我也一定能做到。现代舞更让我意识到,没有男人女人之分,那种中性的力量是非常强大的。”

段妮出生在西安,毕业后进入上海金星舞团,后来又被阿库·汉姆、沈伟等国际编舞大师选中,到了竞争最激烈的伦敦和纽约跳舞。

2008年,段妮回国,与陶冶、王好一起,成立了陶身体剧场,想让世界看到在中国的他们。

段妮说:“舞蹈这件事,我会一辈子去做,希望不管发生任何事,我还能站在舞台上。”

陶冶和段妮2005年在上海金星舞团相识,通过舞蹈建立了感情。在一次演出结束后,陶冶返场拿出早已准备好的戒指,突然将段妮抱住,跪地求婚。全场观众起立尖叫,段妮也感动得泪流满面。

2008年3月,陶冶和现陶身体剧场另外一名核心成员王好从北京现代舞团离开,然后独立;8月,段妮从纽约回到北京,加入他们,三个人正式开始了“陶身体剧场”。

陶身体的作品以纯粹的数字命名,从最早《重3》,《2》到舞团拓展时期的《4》、《5》,再到直线三部曲《6》、《7》、《8》,数字的更替,累积,也呈现出他们创作生长、成长的一个过程。

因为没有任何扶持,陶身体最早的排练厅在北京郊区快到河北的地方,每天排练都要来回公交接地铁,然后转大巴。在这种折腾、重复的过程当中,陶冶也逐渐确立了作品《重3》的核心理念——重量和重复,并通过舞蹈将这个过程呈现在舞台上。

《重3》第一部作品是从走开始的,陶冶从日常的走路当中研究身体重心移动的过程,整个移动从胯部、膝盖到脚腕、脚趾的关系,随着呼吸、汗水和体力的消耗,身体的沉重感就会越来越强烈。

《重3》的第二部作品是重复的“重”,两个舞者手拉着手,象征着人和人之间的一种对抗,实际上他们的每一步走动都是在推动着彼此。

《重3》的第三部作品就是段妮的棍子舞。

作品《2》呈现的是陶冶和段妮的身体相融相通的过程。在50分钟的演出时间当中,他们自始至终在台上,保持高度关注、凝聚的状态。

作品《4》把人的情感、性别、空间方向都模糊掉,同时涂黑面容模糊掉正面和反面,四个人在一个菱形的稳固状态中移动、行进,越来越往里收缩,但是相互不会依靠,不会凝视。

作品《5》中,五位舞者完全融合在一起,一丝都不会分离。每一个人的动作都会影响到其他人的运动,哪怕是其中一个人手掌没有撑住地,另外一个人就会跌落、掉下去。

有的人在这部作品中看到了非常浪漫的画面,有的人看到了炼狱,也有人看到人性的欲望在纠缠。

在陶冶看来,“注定你会在这个时代当中,碰到坚硬的物质,比你更坚硬的物质,我的直线概念就是不要妥协,继续往前。而我们的脊椎就是直线,也是牵动四肢的一个核心。”在直线三部曲中,舞者完全展开脊椎,但却将手脚束缚起来。

作品《6》中,演员不再奔跑,不再调度,只剩下一个最基础的脊椎运动。

在作品《7》中,陶冶减掉了音乐,让身体本身的律动形成了乐符。

到作品《8》的时候,完全变成了一种自然性。舞者不再是一种站立的状态,而是全部躺在地上,一点点地移动、行进,就像一台摄影机在记录一片草原一年的生长状况一样。

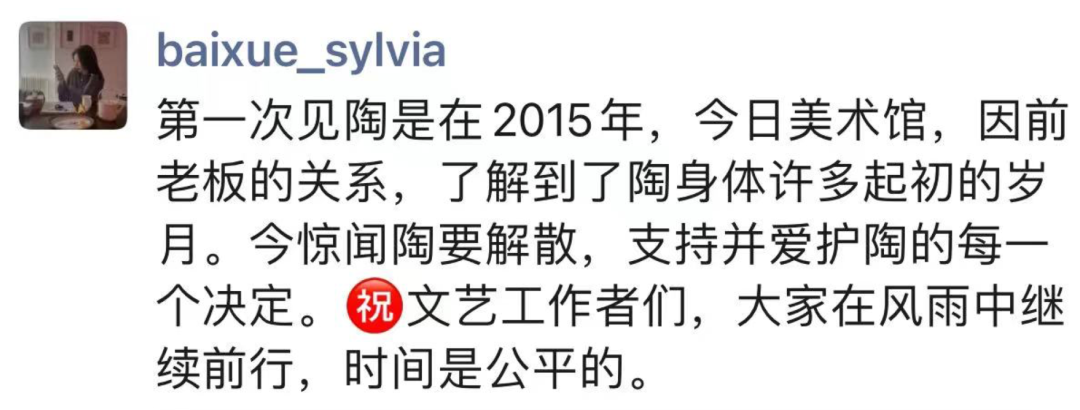

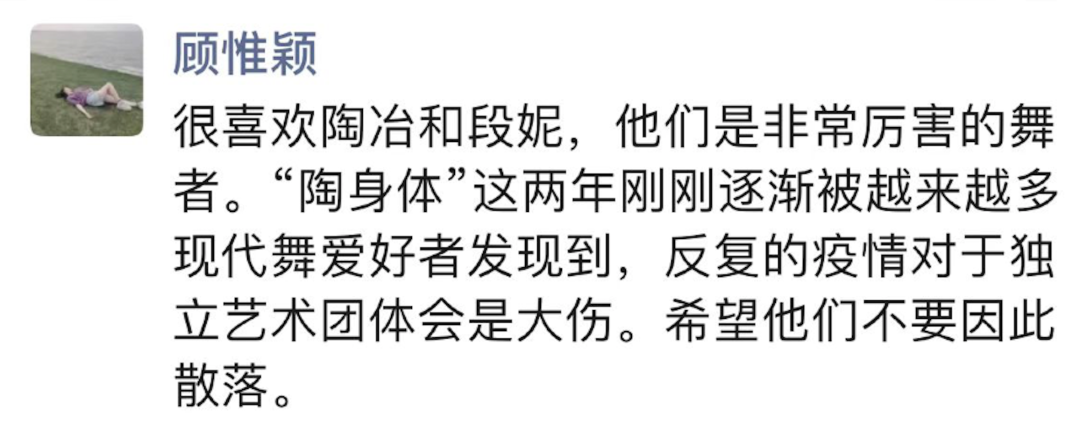

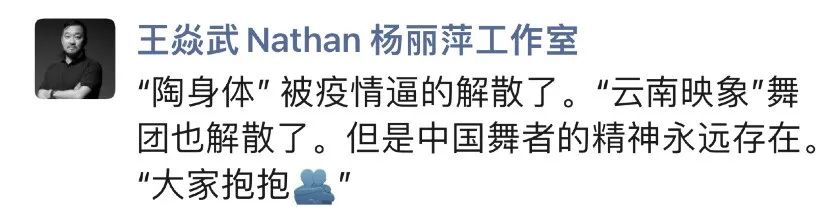

当得知陶身体计划解散的消息,有太多的人表达了遗憾、不舍——

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号一条 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。