- 0

- 0

- 0

分享

- 智能时代,如何重构信任机制?

-

原创 2022-04-18

内容摘要

内容摘要:智能时代面临全面而深刻的信任危机。数字智能技术既是引致信任危机的重要原因之一,也提供了重构信任机制的秩序基础。本文从信任的理性分析视角出发,通过建立信任机制的理论模型即“信任三角”,总结了三种信任机制:中介信任机制、治理信任机制和网络信任机制。不同信任机制的背后蕴含了不同秩序系统,即市场自发秩序、权威层级秩序和自主技术秩序。本文进一步提出重塑信任体系的框架性策略,通过提升数据可信、主体可信、权威可信和技术可信,将数字信任融入传统的人际信任和制度信任,构成一个更为开放、包容、可信的信任体系。

关键词:数字信任、技术秩序、信任三角、数字智能技术

1

引言:数字时代的信任危机

信任是经济活动和社会交往的基石。[1][2]数字智能技术在重塑经济活动和社会交往的同时,也从底层逐步瓦解了传统的信任关系和信任机制。一些国家、社会和市场出现了不同程度的“信任危机”。

信任是脆弱资产——建立信任很难,打破信任却轻而易举。在不确定性加剧的转型时期,信任成为全球性的稀缺资产。第二次世界大战以来建立的国际政治经济秩序受到挑战,大国之间的贸易冲突和科技封锁频现,逆全球化思潮泛滥,国家从互信走向“战略互疑”[3],“修昔底德陷阱”被认为是大国崛起不可避免的冲突与对抗。[4]与此同时,个体层面上的信任程度也在下降:一个历时20年、超过200万受访者的全球信任在线调查表明,相对于政府、媒体、非政府组织等公共部门,企业反而成为当下最被全球受访者信任的机构。然而,即便是信任度最高的科技企业,其信任度在过去10年也下降了9%,中国受访者对中国企业的信任度在过去一年更是急剧下降了12%。[5]

信任危机是数字智能技术造成的吗?大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术飞速发展,万物智能互联的时代加速到来。信任关系不仅发生在个人与社会组织等人格化主体之间,还被纳入了机器、设备、算法、系统等非人格化主体。一方面,数字交互行为减少了人们面对面互动的频率,产生信息茧房,从而降低了社会信任;另一方面,互联网上身份伪造、隐私泄露、数据滥用和诈骗、算法歧视等新技术新应用安全风险频发,降低了人们对数字空间的信任。

然而,数字技术也提供了全新的技术秩序和信任机制,如区块链、联邦计算、加密计算等技术手段,人际信任无须依赖传统的亲缘关系和社会网络,与市场交易相关的制度信任也无需政府及其他权威机构的背书。在上述背景下,数字信任(Digital Trust)被纳入全球重要议程,联合国、欧盟、美国等国际组织和主要经济体纷纷制定法律、政策或战略,加快建设数字信任框架体系,凸显信任的基础设施作用。

那么,数字智能技术究竟瓦解还是重构了信任?数字信任具有哪些类型和机制?如何通过数字智能技术更好地构建一个前所未有的多元、包容、互信的社会?本文试图回答上述问题。

本文的余下部分是这样安排的:第二部分厘清信任的概念、分类和来源,指出即便在传统社会信任中也存在理性算计的内涵,信任都是有代价、有抵押物的。第三部分总结了三种信任机制和秩序系统,指出智能时代,区块链、人工智能等数字技术如何构建了具有自主性的技术秩序,进而重构了信任的秩序基础。第四部分以若干数字信任的技术工具为例,对比分析数字信任与传统信任的差异。第五部分是结论和启示。

2

何为信任?人们因何信任?

1.信任的定义和来源

信任从心理学上定义为“对他者的连续性和外在客观世界的确定性的信心”[6]。信任是一种有风险的社会交往行为,即把自己交付给他人,以获得预期的回报。[7]信任首先是一种社会关系,传统社会的信任是基于亲缘关系和社群组织的人际信任;随着社会复杂性的提高,现代社会中的信任逐渐转为基于规则、契约和权威的制度信任。[8]制度信任不再囿于熟人社会,而是扩展到不限时间和地点的陌生人社会,甚至无须付出情感或反复验证。张维迎从不完全契约的角度提出基于信誉的信任,即基于长期合作关系而建立起的信任,一个人为了长远的利益而自愿地选择放弃眼前骗人的机会,对失信的惩罚不是来自契约或法律,而是来自未来合作关系的中断。[9]由于社会规范、正式制度和声誉机制的边界模糊,人际信任、制度信任和基于信誉的信任互有交集,但有一个共同点是确定的,即信任建立在以人为中心的人类自主性的基础上。即便是非人格化的制度和组织,本身也是人类经验积累和历史选择的结果。[10]

数字信任(Digital Trust)是随着大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术的广泛使用而出现的新概念。早先,数字信任用来特指消费者、合作伙伴或员工对组织保护数据和个人隐私的能力的信心,随着数字经济社会形态中组织边界的消弭,数字信任的对象变成了技术、算法、系统、机器等非人格化的客体。这一转变起初并不引人注目,毕竟技术、算法等信任客体如同制度本身一样,是人类自主选择和设计的结果。然而,逐渐地,数字智能技术的渗透率和泛在性远远超出个体所能够理解和感知的范畴,且一些智能技术如区块链、深度学习等具备“自主性”的特征,如人类无法篡改、无法预知结果等,因此,数字信任的客体具备了实在论意义上的主体地位。

2.可计算的信任

信任是可计算的。威廉姆森认为,不存在所谓的信任,只有不同程度的可信承诺。[11]可信度越高的承诺,意味着经济活动或社会交往的信任程度越高,交易成本越低,交易发生的频率更高、范围更大。信任程度差异是普遍存在的现象,借用费孝通先生的理论,不同人群间的信任存在“差序格局”:亲属间的信任度高于朋友,朋友间的信任高于熟人,熟人间的信任又高于陌生人。[12]信任程度差异可以从文化、政治制度和经济发展水平等外生因素来理解[13]—[16],但也并非缺乏理性算计的微观基础,如互动频率或重复博弈次数、对损失和收益的估计、对失信行为的预期概率等[17]—[21]。王绍光等人更精确地指出,预期利益的相对易损性(即收益或损失相对于其拥有的总资源)是信任程度的理性基础。[22]

事实上,在计算科学领域,Marsh开创性地对信任建立了形式化的数学模型,并提出“计算信任”(Computational Trust)概念。[23]计算信任建立在一系列公理性假设的基础上,如(1)信任是信任主体对信任客体的一个关系;(2)信任关系是独立且非对称的,甲信任乙,不等于乙信任甲;(3)信任受情境约束,即某一情境下成立的信任关系,换到另一个情境下就不一定成立;(4)信任是偏序且有边界的,即信任的产生有一定的阈值;(5)信任是可传递的,即在同一个情境下,甲信任乙,乙信任丙,可知该情境下甲信任丙,等等。根据计算信任的数学模型,系统可以评估任何一项交易的可信度和预期损益,计算社交用户的行为特征和信用分值。计算信任广泛应用于互联网、电子商务和人工智能领域,支撑着数额庞大的数字交易和社会交往。

3.信任的“抵押物”

信任的可计算性有助于我们更好地理解“抵押物”的概念。信任是在风险情境下对互利互惠的预期,只要预期损益是可计算的,便可通过“抵押物”来对冲风险。不论是对于传统的人际信任和制度信任,还是针对数字信任,可计算性都提供了信任的理性基础。人类学特别关注乡土社会中人们相互馈赠礼物的行为,礼物意味着社会交往中承诺了的特定义务,预期在未来履行,如“欠了人情”“还礼”等。[24][25]礼物的轻重、礼金的薄厚,可视为经由算计的信任抵押物。现代社会的运行依赖于一整套复杂的、可计算的制度信任,信用交易的各方对损益具有相当明确的预期。如银行借贷的抵押物、担保人、单位证明等,当承诺的信用交易未能履约,银行便可通过出售抵押物、向担保人追偿或寻求单位解决等方式对冲信用交易的损失。政府对金融体系的监管确保上述信用交易达成,司法机关则提供了最终的法律救济和强制力。

数字信任的抵押物又是什么呢?如前所述,数字信任存在两类不同的客体。一类是经由数字技术和数字平台,人们互动的信任对象实为具体的个人或组织。这种情形下比较好办,人们通过现实世界中的制度安排来寻求信任的抵押物,向现实中的个人和组织追偿损失或兑现收益。而数据信任的另一类客体则是具有自主性的、非人格化的数字智能技术。人们将信任(即自身损益的风险)托付给了技术,如何向系统、算法、机器寻求交易的抵押物?这是人类步入现代文明后未曾有过的现象,即真实存在于数字空间中的行为主体,在现实世界中缺乏对应的责任者,却对现实世界中的人们造成实在的损益。如果抛开前现代社会的宗教、迷信等非理性的制度安排不谈,那么人类社会尚且不具备处理此类情形的成熟经验。

3

信任机制和技术秩序

1.“信任三角”和自主技术秩序的嵌入

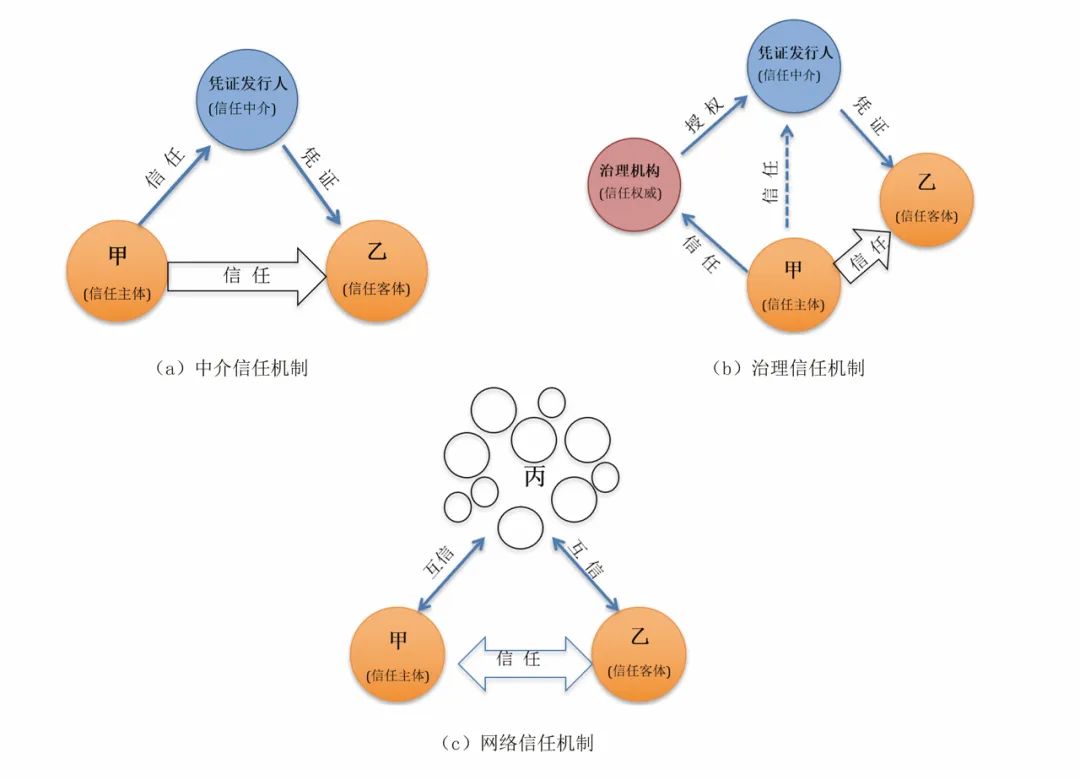

为了清晰阐述信任机制中的主体和关系,本文构建了信任的底层模型“信任三角”(Trust Triangle)。

如图1(a)所示,甲为信任主体,乙为信任客体,乙向甲出示了一个凭证,那么甲是否信任乙(的凭证)呢?甲信任乙取决于如下条件:首先,甲信任凭证发行人;其次,凭证发行人信任乙,并向乙发放了一个凭证;根据信任的可传递性原则可以得知,甲相信乙。甲、乙和凭证发行人三者构成了一个“信任三角”,其中凭证发行人起到了信任中介的作用。

那么,甲为什么信任凭证发行人呢?如图1(b)所示,存在一个权威的治理机构,只要甲信任治理机构,治理机构信任凭证发行人并授权其发放凭证的行为,可得知甲信任凭证发行人。治理机构、凭证发行人和甲构成了第二个“信任三角”。

上述两种模式就是两种经典的信任机制:中介信任机制和治理信任机制。其中,中介和权威是信任关系成立的关键。这两种信任机制分别代表了市场和政府两种秩序。中介信任机制符合市场自发秩序,中介解决了陌生交易主体之间信息不对称的问题,提供信用服务并收取一定的费用,相当于对失信行为的“抵押物”。治理信任机制符合权威层级秩序,政府作为公共权力机构来分配发行权,并为发行机构提供必需的合法性依据。

市场自发秩序和权威层级秩序在人类社会制度演化过程中扮演着最为核心和基础的作用,是一切秩序规则的“原子”。然而,数字智能技术的广泛应用和渗透,将人类的行为决策(如信任与否、交易与否、合法与否)排除在外,于是出现了第三种秩序,即自主技术秩序。

图1(c)中,甲和丙在技术上确保相互信任,乙和丙在技术上确保相互信任,根据信任的可传递性,得知甲和乙可以相互信任。与(1)中的信任中介不同,此处的丙无须是有形的个体或组织,而可以是任何网络、技术、组织、系统或机器。由此可见,自主技术秩序嵌入信任机制,使得人类无须借助任何宗教或迷信活动就可以信任一切技术、系统或万物(things)。自主技术秩序是真正意义上的后现代秩序。

图1.“信任三角”及三种信任机制

2.数字信任的框架性策略

基于信任机制和秩序系统的分析,本文提出了重塑数字信任的框架性策略:

策略一:数据可信。数据要素是一切数字交易或社会交往的载体,通过数据加密、隐私计算等技术,对数据从收集到使用、流动和销毁的全过程进行保护,交易主体加强了对数据的所有和控制,从而增强了信任。

策略二:主体可信。提高组织、系统等市场交易主体的可信度,从有边界的、静态信任转向无边界的、动态的信任。市场自发秩序以及基于中介的信任机制是政府干预最少、成本最小的类型。为了履行可信承诺,交易主体采用各种技术和制度措施来保障组织安全和系统稳定。数字智能技术既打破了组织和系统边界,同时也提供了开放的、动态的安全保障策略。

策略三:权威可信。将权威治理主体与技术融合,提升权威治理主体的技术水平,构建权威性的信用基础设施。基于权威的信任机制运用公共权力分配市场价值,有助于建立统一、公平、高效的信用体系。通过数字智能技术赋能权威治理机构,建立权威性的信用基础设施,可以提高整体体系的信用水平。

策略四:技术可信。运用自主智能技术构建非人格化的信任机制。技术中立观点拥护者们相信算法通过去除人类和算法自动化可以实现中立[26],数字智能技术由数学驱动和以数据为中心的特点可以保证算法的输出是公正且明确的[27][28]。区块链技术通过数字加密技术和分布式共识算法,实现了在无须信任单个节点的情况下,构建一个去中心化的可信任系统。

3.数字信任体系建设中的政府角色

事实上,三种信任机制并非单独发挥作用,一项交易往往包含了多种信任机制。一个完善的数字信任体系必然嵌入了市场、政府和技术等多种秩序系统和规则体系。政府在构建数字信任体系建设中负责顶层设计、政策规划和标准制定等宏观职能。典型的顶层设计如欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)、美国《加利福尼亚消费者隐私法案》(CCPA),以及我国的《数据安全法》和《个人信息保护法》。政府设立专门的部门来负责进一步的政策规划,如美国专门设立了首席数据官,要求其负责各联邦机构自身的数据治理和数据共享开放等工作;欧盟GDPR要求每个成员国都成立专门的政府部门,同时要求企业任命数据保护官(DPO);中国超过21个省级地方政府设立专门的大数据管理机构。各国政府还在数字身份认证、电子签名、数据安全流动、互认机制建设等方面,提出明确的操作规范和技术标准。

4

重构数字信任的技术工具

1.基于数据的信任机制:隐私计算

隐私计算是从数据的产生、收集、保存、分析、利用、销毁等全生命周期对数据进行保护的可计算模型与公理化系统。隐私计算并不特指某一门技术,而是一种融合了密码学、数据科学、经济学、人工智能、计算机硬件、软件工程等多学科的综合技术应用。隐私计算包括一系列信息技术,如业界较早提出的安全多方计算(MPC)技术、以硬件技术隔离保护为主要特点的可信执行环境(TEE)技术、基于密码学和分布式计算实现多方协作机器学习的联邦学习(FL)技术,以及如非对称加密、差分隐私等辅助性技术,都属于隐私计算范畴。

隐私计算使得数据在流通过程中实现“可用不可见”,降低了由于数据明文复制和非授权使用带来的风险,因而大大提高了系统的可信程度。隐私计算不改变现有组织边界和系统框架,而是通过技术手段加强了传统的制度信任。

2.源于数据关联和聚合的信任机制:大数据

大数据不仅规模巨大,而且具有多源、异构、非结构化、低价值密度的特点,往往是由机器自动收集用户或对象动态行为所产生的数据。大数据对传统的信任机制产生冲突,塑造了一种新的信任机制。首先,大数据的关联和聚合产生新的价值和信息,这些价值和信息无法在单个个体信息被采集的时候事先知晓,自然也无法预期相应的损益。其次,个体数据进入大数据的信息洪流中,不断被访问、复制、提取和计算,经由算法训练形成新的数据模型,要将个体信息从信息洪流和数据模型中拆分、撤回或删除的难度极大,因此个体事实上失去了“后悔”的事后处置权利。

多源数据的关联和聚合作为一种新的信任机制,使得单次的算计和欺骗行为都失去了意义。例如某社交平台通过分析用户的身份信息、社交网络、信贷消费、商旅出行、公益行动、水电付费等多种数据,形成用户画像的参数模型,使得任何欺骗行为都能够被轻易识别。不仅如此,用户特征画像的参数模型又被运用到各种智能决策中,如银行贷款发放、社会信用评价等多个场景,使得用户更为谨慎对待每一次潜在的失信行为,从而提高了其可信度。

3.基于主体的信任机制:零信任

“零信任(zero trust)”是近年来在系统软件架构设计中出现的新理念,即“从不信任,始终验证”。[29]零信任设计包含一系列设计原则,如显式验证(Verify Explicitly)、使用最小权限访问(Use least Privileged Access),以及假定数据泄露(Assume Breach)等,从底层设计理念上确保了系统对用户身份、设备、应用程序、数据、网络和基础设施等基本要素的零信任,对任何位置的任何一次数据访问都进行验证,从而增强系统自身的可信度。

零信任本质上是将安全设计的关注对象由一个有边界的组织或系统架构,转变为流动的、无边界的数据。以往,通过界定组织或系统所在地理位置的边界、部门和层级,设立本地防火墙、访问控制来等确保安全,建立组织的信任机制。但在数字智能时代,云服务、物联网、移动计算的应用越来越多,组织和系统边界变得更加模糊和开放,针对数据层面任意交互行为的安全设计才具备普遍的安全意义。

4.基于权威的信任机制:信用基础设施

智能城市及其“城市大脑”逐渐成为政府提供公共服务和城市运行管理的中枢平台。为了实现跨部门、跨行业、跨层级和跨系统的数据互联互通,建立数据资源的精准授权和可信访问,系统需要提供数字身份认证、电子签名、安全密码等一系列信任服务。这些信任服务必须建立在统一的、高可靠性的信用基础设施之上。信用基础设施具有公共物品的性质,不仅需要高可靠性技术支撑,最关键的是需要政府权威来确认标准、监管实施和提供法律救济。

5.基于自主技术的信任机制:区块链

区块链技术是基于时间戳的链式区块结构、分布式节点的共识机制、基于共识算力的经济激励和灵活可编程的智能合约[30],使得技术具有去中心化、无须事先信任、开放性和自治性、极难篡改、安全容错等特征[31]。区块链最具代表性的应用就是比特币。

区块链构建了一种全新的去中心化的信任机制。传统的信任机制中不可或缺的是中心化的数据控制者,如政府机构、银行、医院等,这些数据中枢机构是信任机制中最重要的履约方、担保人或中介。而在区块链中,分散在全球各个节点的参与者通过共识算法计算和存储数据,没有任何一方处于中心位置,因而也没有信任机制的问责对象。区块链技术一定程度上挑战了政府、中央银行等监管机构的权威,因此被戴上了“无政府主义“的帽子。欧盟数据保护委员会EDPB便迟迟未就区块链出台合规指南。

5

结论与启示

智能时代面临一场全面而深刻的信任危机,作为人类经济活动和社会交往之基石的信任,在数字化时代变得愈发脆弱和缺失。数字智能技术既是引致信任危机的重要原因之一,也提供了重构信任机制的秩序基础。本文指出,传统的人际信任、制度信任需要与数字信任相互结合、互补,才能构成一个更为开放、包容、可信的信任体系。

信任的可计算性是理性行为分析和信任机制设计的基础。通过建立信任机制的理论模型即“信任三角”,本文总结了三种信任机制:中介信任机制、治理信任机制和网络信任机制。不同信任机制的背后蕴含了不同秩序系统,即市场自发秩序、权威层级秩序和自主技术秩序。

根据本文构建的框架性策略,重塑信任体系的努力需将数字信任融入所有信任机制中。通过提升数据可信、主体可信、权威可信和技术可信,我们可以建立一个较为完善的信任体系。新兴的数字智能技术层出不穷,迄今而言,隐私计算、大数据、零信任、区块链等技术已为我们提供了有效的工具。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号装饰杂志 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。