- 0

- 0

- 0

分享

- 学科动态 || 蔡佳秀:模式语言——及其在当代教学、科研、实践中的应用

-

2022-04-16

模式语言——及其在当代教学、科研、实践中的应用

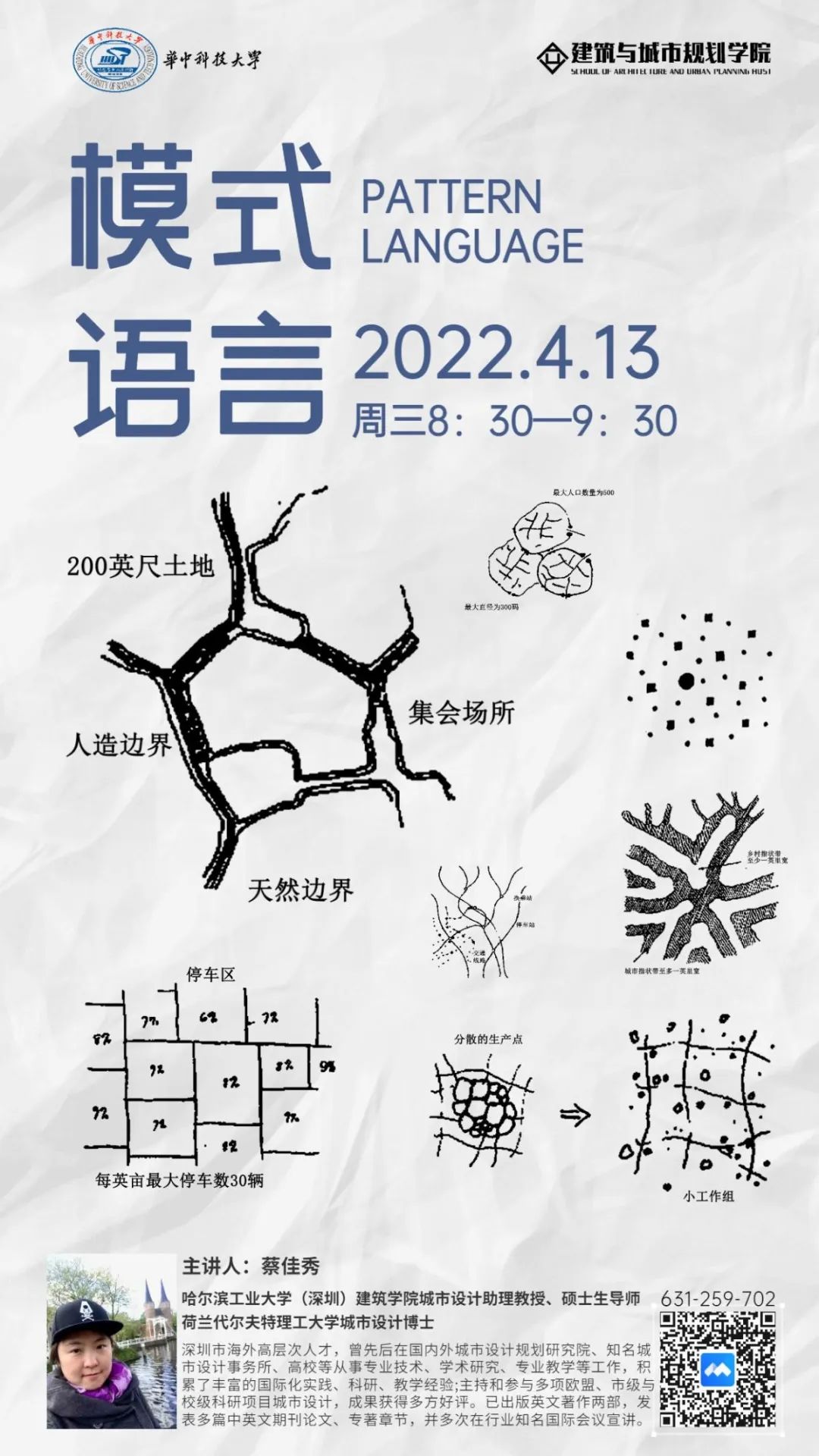

主讲人:蔡佳秀

学术主持:汪原

时间:2022年4月13日8:30

地点:线上会议

蔡佳秀:哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院城市设计助理教授,硕士生导师,荷兰代尔夫特理工大学城市设计博士,深圳市海外高层次人才。曾先后在国内城市设计规划研究院、国内外知名城市设计事务所、高校等,从事专业技术、学术研究、专业教学等工作,积累了丰富的国际化实践、科研、教学经验。主持和参与多项欧盟、市级与校级科研与城市设计实践项目,成果获得多方好评。目前已出版英文著作两部,发表多篇中英文期刊论文、专著章节,并多次在行业知名国际会议宣讲。

会议由汪原老师主持开场。在介绍主讲嘉宾和讲座主题后,汪原老师也对模式语言之父——克里斯托弗·亚历山大表达了致敬。

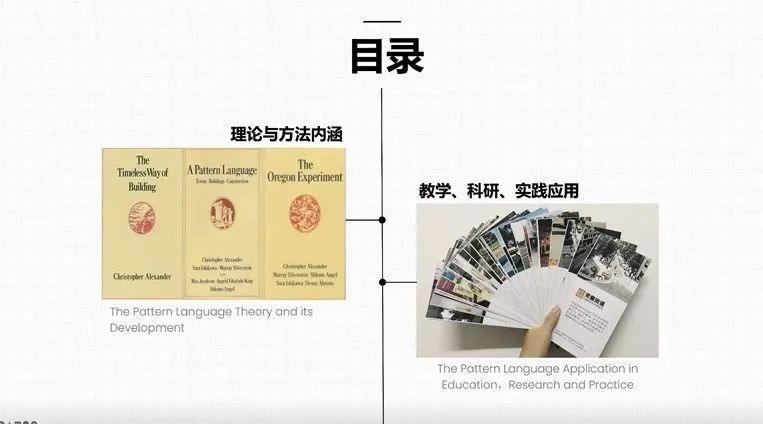

主讲人蔡佳秀老师直入主题,简要介绍了模式语言的创立和背景,并从“理论与方法内涵”和“教学、科研、实践应用”两大章节开始讲述。

第一章节

一、建造的终极目标就是营造无名特质,人们建造美好城市和建筑时,必须使用一种有活力的语言,这种语言即为“模式语言”,它是通往永恒的建筑之道的门。蔡佳秀老师首先对模式语言的起点、概念、内涵及构成要素、结构4个部分详细阐释了模式语言理论,以及构建模式语言网络对建筑和城市设计工作的指导性意义。

二、模式语言理论的设计方法对建筑师和城市设计者来说是独特的。与一贯的分析问题再提出解决方案的工作不同,模式语言理论认为实际设计问题的复杂程度往往超出设计团队的认知限度,而往往实际项目的工作时间十分紧迫,急于分析可能会曲解、割裂其中的关联,导致偏差设计。于是他创造性地提出“解答先于问题”的设计过程,暨先构建一个普世的“答案库”,利用基础模式对场地进行解析、界定问题并寻求解决方案框架,并基于此发展空间设计方案。

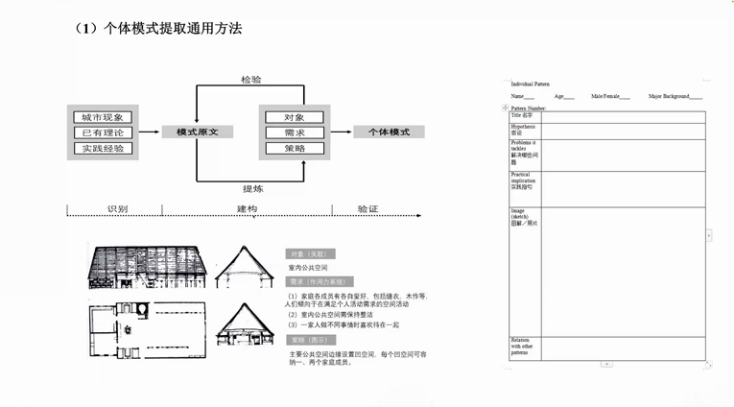

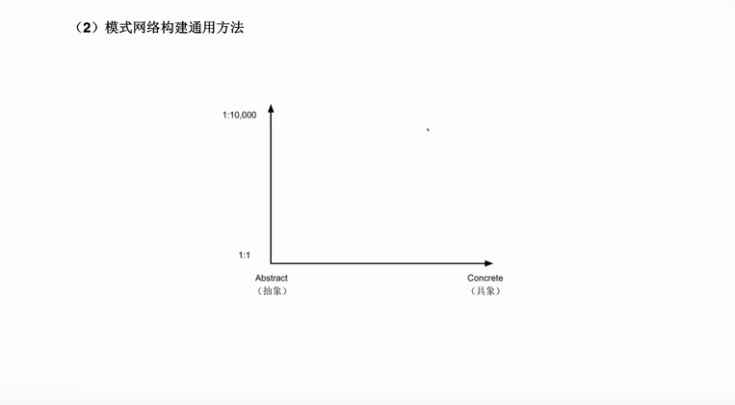

三、模式语言在实际项目中应用有2种途径,一是以亚历山大的模式语言为基础,在此基础上根据项目地域特征和具体问题,进行筛选并更新,也可以自己创建针对项目的模式语言。在创建模式语言的时候,有两个通用的操作步骤①个体模式的提取通用方法。我们对城市现象和已有理论的网罗加上实践经验的把控,可以提炼出一个基本的个体模式,并以团队为单位对其进行讨论和验证;②模式网络构建通用方法。从设计任务的抽象程度和显示尺度等特征,对其进行系列个体模式语言的连接与比对,实现模式语言的初步构建和模式落位。

第二章节

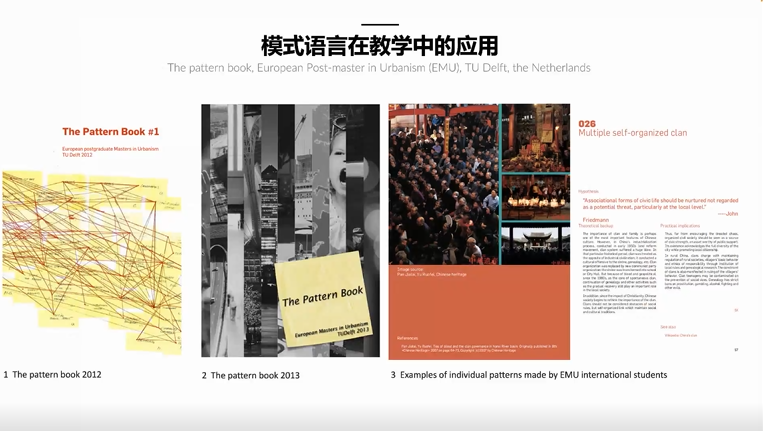

四、蔡佳秀老师紧接着分享了模式语言在教学上的三个案例。荷兰的代尔夫特理工大学在该方面有着领先的实践成果,该校的“The Pattern Book”汇编了一些来自不同国家和地区的学生总结出来的基础模式,它们有着显著的差异。例如荷兰学子提出的城市模式会和城市安全以及国家地理地貌有着紧密联系,而中国学子总结的城市模式则和政治经济等政策公权相关,拉非地区的学子会更多地关注到城市景观和运转系统的构建。这些无不体现了模式语言的开放性、包容性和地域化,以及在对比验证中进步和迭代的特点。

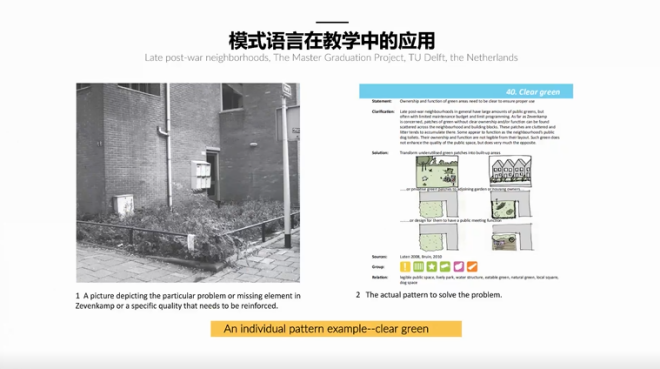

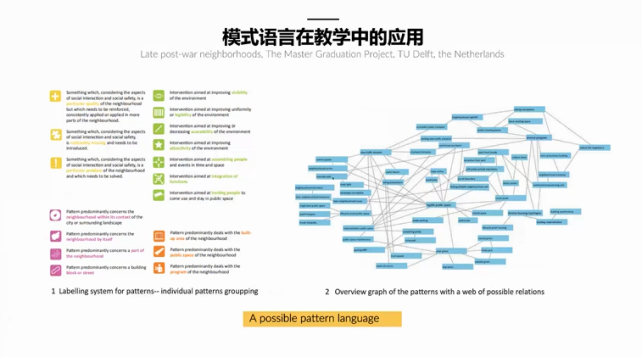

同时在代尔夫特理工大学围绕硕士毕业设计的相关课程中,会组织学生系统学习模式语言的相关理论和方法,并通过组织实践工作坊的方式,在互动中训练学生提取个体模式和构建模式语言的技法与能力。在很多学生的毕业设计作品中,会有意识的基于项目实际问题,进行针对问题的策略提炼和汇编,并编制成了一部部手册。针对项目的设计工具和策略的先行建立对项目后续的实际操作起到了非常大的帮助,落地性和成功性极大提高。这也给广大学生提供了新的思路:如何解决长期困扰我们的“前期分析和后期设计割裂、脱节”的问题。

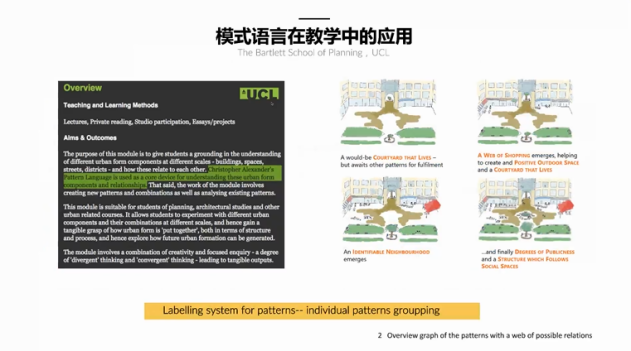

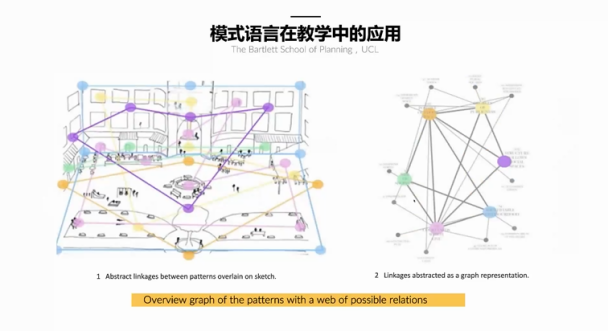

最后一个案例是UCL本科课程的训练,该校直接利用亚历山大的模式语言方法作为城市认知的工具,在训练学生发现和理解深层次城市现象的同时,让他们掌握抽象信息的能力以及提炼设计方法与技能。

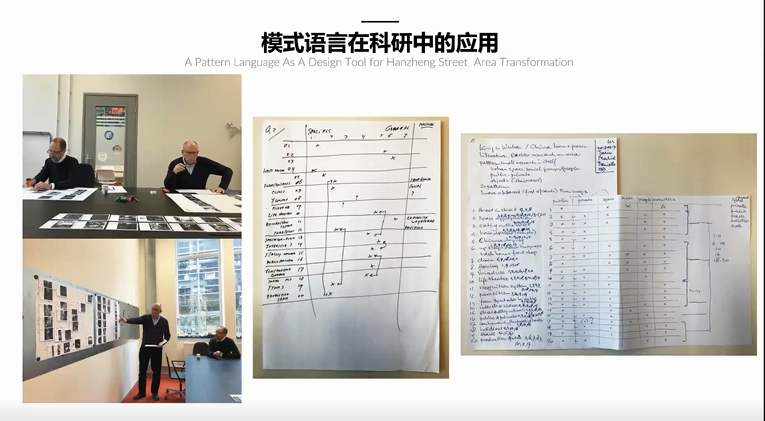

五、模式语言在科研上的运用也非常广泛。蔡佳秀老师列举了部分她博士研究课题中的例子——模式语言作为设计工具在武汉汉正街区域的转译研究。同样的,研究以个体模式(20个)的调研总结开始,经过团队的讨论和网络的构建,最后实现研究区域的网络信息模型化和系统化,成为学习理解该区域的工具和方法,一个研究和更新设计的数据库。

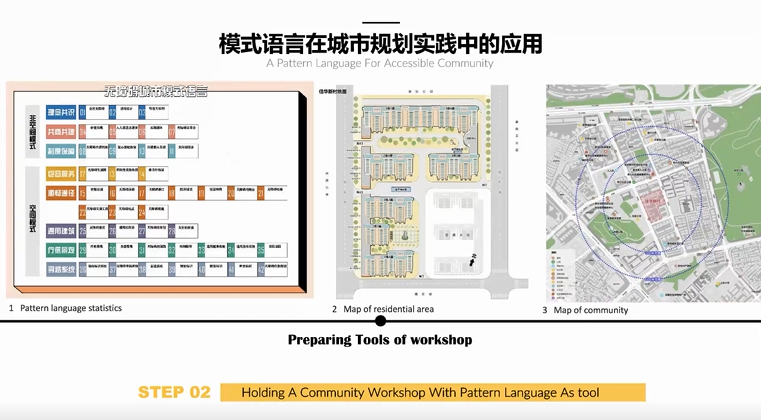

六、模式语言在我国城市规划实践中的应用

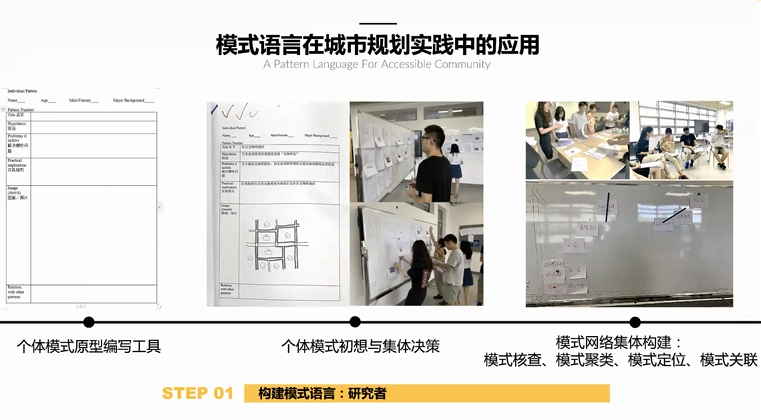

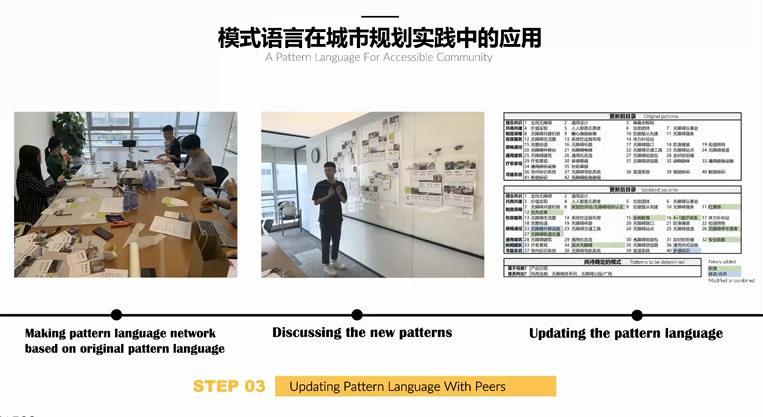

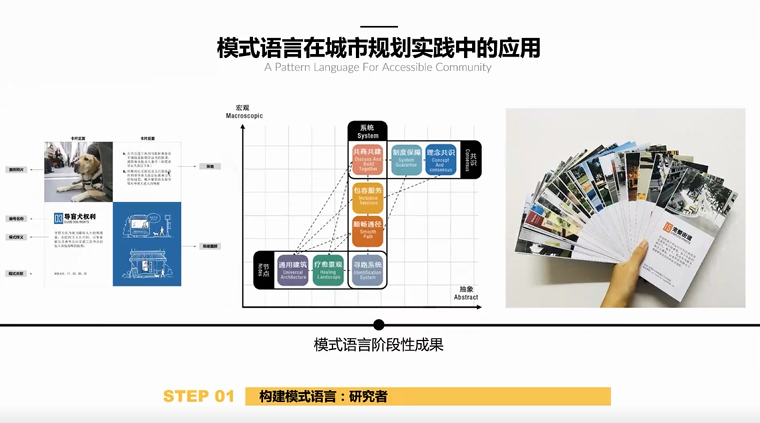

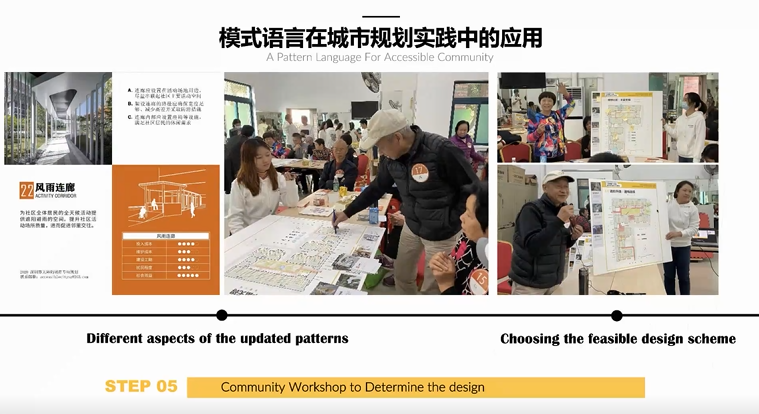

深圳市无障碍城市专项规划是中国城市规划设计院(深圳)与哈尔滨工业大学(深圳)建筑学院城市设计特色学科团队的联合项目。该项目做了非常详尽的调研与城市研究,在理念、方法、操作、治理等层面的出了很多非常具有建设性的结论。在如何将科研成果向导则和行动方案转译的问题上,团队创造性地应用模式语言作为研究成果的转译工具与载体,并在社区公众参与规划的过程中作为与不同利益主体沟通交流工具。团队首先发动研究者构建每个人的个体模式,集体展示、评分、筛选、讨论取舍理由之后,进行分类建立模式库;以深圳市佳华新村为试点, 组织居民、管理者、小区物业、特殊群体和研究者一起座谈研讨,尽可能让各方面公众参与到模式的选择和优化中,并听取意见增加和改善个体模式工具箱。联合规划院的设计师增加更新模式目录,从更专业和可行的角度继续推进。最后,团队根据利益主体筛选出的模式,做了三个不同版本的设计提案,分别以平整安全、通畅连续和丰富无碍的理想社区为目标。再次走入社区,针对3个提案进行评估和选择,达成共识确定的方案进入到财政阶段力求落地落实。

事实上,模式语言的方法不仅可以在规划设计类场景中应用,还可以在工程建设类项目乃至科普宣传类项目中发挥更大的作用!

线上线下共超过60人参与了本次讲座,蔡佳秀老师也在短短一个多小时内向我们讲述了模式语言的内涵和多维应用。课堂上的同学们边学边行,并将在之后的设计实践中用好这个开放、包容的方法工具,实现设计能力的提升与设计结果的优化。

华中科技大学

建筑与城市规划学院

文案 / 孟纪宇 巢文琦 编辑 / 杨亚楠

审核 / 王玥 于千滋

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号华中科技大学建筑与城市规划学院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。