草间弥生,《无限镜屋(My Heart Is Dancing into the Universe)》,2018,此作品目前正在赫希洪博物馆展出

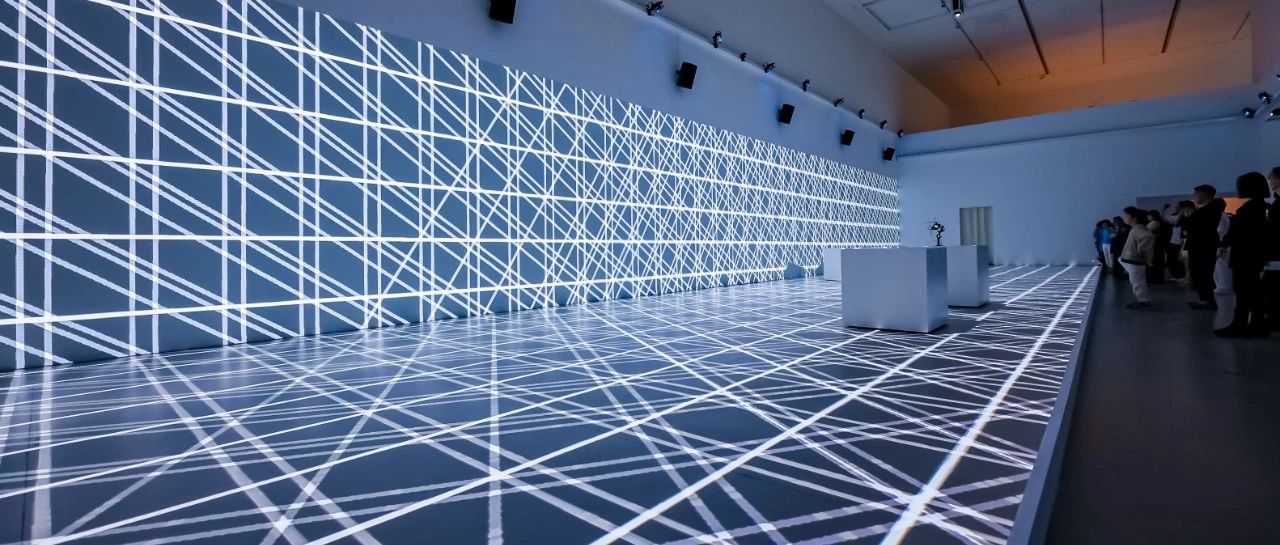

图片:Photo by Matailong Du. Image courtesy Ota Fine Arts and Victoria Miro, London/Venice. © YAYOI KUSAMA无 论是纽约、洛杉矶还是柏林,当草间弥生的代表作《无限镜屋》展出时,总是迅速就会出现一条长队,蜿蜒在城市的各个街区,热切的观众站在那里等待,有时甚至需要等上几个小时——他们都是为了有机会走进这位日本艺术家最具身临其境之感的装置,还要在60秒时间内尽可能多地拍下自拍。如同任何参观过的人都知道的那样,《无限镜屋》参观限时,并且入口处都有保安严格管控参观者数量。2017年,华盛顿特区赫希洪博物馆(Hirshhorn Museum)举办了一场草间弥生展览,这场展览中前所未有地集中展示了六个《无限镜屋》,之后还在北美其他四个地方巡回展出。根据博物馆馆长Melissa Chiu的说法,这是“第一次将草间弥生的《无限镜屋》置于她艺术实践的中心”。这场展览为赫希洪博物馆吸引力创纪录的47.5万名访客,这是自该馆1974年开放以来最高的春季参观人数,而且当年的总体参观人数也翻了一番,达到120万人次。博物馆方面称,该展览的#Infinite Kusama标签总计被超过1.72亿名Twitter和Instagram用户标记,他们在这个标签中共发出了超过7.16亿张图片。有这么亮眼的统计数据,试问哪个博物馆会不想复制这样的“全球轰动式网红效应”、尽可能多地吸引观众呢?但是,藏家如果想收藏《无限镜屋》,要如何才能买?答案可能会让你吃惊。其实,《无限镜屋》系列的价格在当代艺术领域中可以说是低得惊人,特别是与同等知名度的艺术明星相比——比如杰夫·昆斯、安迪·沃霍尔一类——他们的作品可以轻易卖出八位数。而据消息人士称,一些小尺寸《无限镜屋》的价格在六年前还远远不足百万美元,近几年来才逐步上涨,现在是数十到数百万美元不等。尽管名气很大,但《无限镜屋》并不是草间弥生最昂贵的作品系列。根据artnet价格数据库,她目前的拍卖纪录是800万美元,来自一幅标志性黑黄圆点的《南瓜》;紧随其后的是一幅白色调的《无限的网》,价格为790万美元——实际上,在artnet价格数据库收录的8000多件拍卖作品中,最贵的TOP 100里甚至没有一件《无限镜屋》。1965年,草间弥生创作了她的第一件《无限镜屋(Phalli's Field)》,数千个圆点铺设在反光的表面上。多年来,《无限镜屋》系列的观念和表现形式都变得愈发复杂,从各种各样的发光体到南瓜状的照明点,不同版本的作品都是在创造一种关于“无限”的幻觉,令人眼花缭乱。该系列至少有20个不同的版本。据一个消息来源表示,不同的《无限镜屋》通常会有三个版本,但也有人说其实没有固定的数量,要取决于艺术家的想法。对于这些疑问,草间弥生的代理画廊之一——卓纳画廊没有回应我们的采访,总部在伦敦的维多利亚·米罗画廊(Victoria Miro)和总部在东京的大田秀则画廊(Ota Fine Arts)也都没有回应采访请求。在回复给艺术家工作室发送电子邮件时,artnet新闻被告知艺术家不希望过多谈论创作过程,因为她只是想让艺术爱好者和公众多多欣赏这些作品。“草间弥生:无限镜屋”展览现场图,西雅图艺术博物馆 © Seattle Art Museum

除了价格之外,工程的规模和复杂性也可能是许多藏家的阻碍。消息人士称,每个《无限镜屋》都有自己量身定制的安装和维护手册。艺术顾问托德·莱文(Todd Levin)比大多数人有经验——他在2016年的巴塞尔艺术展迈阿密海滩展会上为一个客户购买了两件《无限镜屋》,价格为每件45万美元。但他说,它们现在的价格肯定更高,可能在每件百万美元的范围内。“就制作层面而言,《无限镜屋》技术性很强,需要有经验和专业知识才能正确安装,”莱文说,“我因为多次见证这个过程,所以还算了解施工的细节要点……就其物理结构和艺术家的审美关注点而言,如此复杂的作品也确实不会像人们想象的那样能够简单地安装。”“这个安装过程可以说是一门系统科学。我知道在人力、时间框架和成本方面都需要些什么,”他补充说。

“草间弥生:无限镜屋”展览现场图,西雅图艺术博物馆 © Seattle Art Museum

图片:Natali Wiseman

他还提到草间弥生工作室认可的一家名为Whitewall公司的伦敦公司,这家公司几乎了解《无限镜屋》的每一个螺栓、灯泡和镜子组件。不过,Whitewall公司也没有回应artnet新闻的采访请求。“他们是唯一被允许安装《无限镜屋》的团队。Whitewall必须在现场解开作品包装,并做初步的检查报告,以确认所有东西在到达现场时与离开仓库时一样。然后他们再开始组装,并处理各种可能出现的紧急情况,比如门框失准,或某个面板没有被安装到正确位置,”莱文解释说。到拆除时,Whitewall会二次进场,“所有东西都是倒着被显示的。这也是我们将《无限镜屋》借给机构展出的要求方式。”西雅图艺术博物馆现当代艺术策展人Catharina Manchanda说,最复杂的工序是让灯光恰到好处。在赫希洪博物馆展出之后,这间博物馆在2017年夏天接力举办了那场巡回展。她说:“你会希望一种柔和的光芒,”她说,“要避免任何刺眼的地方。《无限镜屋》是按照艺术家的规格建造的,因而镜子、灯光和其他的雕塑也要与之相衬。”

总体来说,Manchanda表示,草间弥生的这个展览之所以能够巡回展出,“是因为它非常清楚地规定了要如何做每件事”。但技术上的故障仍时有发生,比如有一个《无限镜屋》是用日本电压运行的,“我记得我们遇到了困难。需要请一个专门的电工来搞定它……所以这都是你必须搞定的棘手事情,”她说。图片:Photo by Eileen Kinsella艺术顾问Allan Schwartzman说:“很多年前,我们为因赫泰姆艺术中心(Instituto Inhotim,这是一家由藏家Bernardo Paz在巴西创立的当代艺术中心)买过一件《无限镜屋》。”是通过高古轩买的,但之后一直被借给另一家博物馆,但从未被安装。现在,因赫泰姆的设计师们正在商量一个能永久陈列这件《无限镜屋》的计划,Schwartzman预计将在今年年底前开始安装。Schwartzman还指出,这件作品名为《无限镜屋(Aftermath of Obliteration of Eternity)》,创作于2009年,以水元素为特色,“整体呈现出一种宁静且接地气的感觉。水中的反射与镜子中的反射有着本质上的不同,”他指出,“与许多主打体验感的艺术品一样,保障参观者的安全健康始终是重要的一部分。而我们在知情的情况下承担这些。”“草间弥生:无限镜屋”展览现场图,西雅图艺术博物馆 © Seattle Art Museum

然而水元素对一些人来说太具挑战性了。Manchanda说:“大多数博物馆很难承载真正的水,因为可能会漏水,还会招来蚊子和苍蝇。”这也可能是草间弥生对部分《无限镜屋》进行了调整的部分原因——她在地面上也铺设了镜面,以取代真正的水。多年来,纽约水牛城的Albright-Knox艺术馆一直想要一件《无限镜屋》,作为该馆计划中的一部分,购藏过程目前仍在进行中。首席策展人Cathleen Chaffee在接受artnet新闻的电话采访时说,他们与草间弥生的代理画廊进行了多年对话,也与博物馆收藏委员会进行了内部对话。“我们始终尝试为我们的藏品体系中增加一件沉浸式作品,因为正在考虑拥有更多的空间。这也是我们真正想与水牛城的观众和访客们分享的东西,”Chaffee说。Chaffee表示,她几年前在弗里兹艺博会期间去伦敦旅行,当时参观了维多利亚·米罗画廊,那里正在展出《无限镜屋(My Heart Is Dancing into the Universe)》(2018)。那天在那里的还有赫希洪的Melissa Chiu以及一群赞助人。既然作品可以买到,“那就可以想象,我们每方或许都能获得一个版本,”Chaffee说,“但又很快意识到,我们其实都是对眼前的这件作品感兴趣,”随后进行了合作对话。(多年来,Albright-Knox艺术馆多次与其他机构联合收购作品,包括与泰特美术馆合作购买菲利克斯·冈萨雷斯-托雷斯[Félix Gonzéles-Torres]的作品,与芝加哥MCA合作购买Nick Cave的装置,以及与卡内基博物馆合作购买Rachel Whiteread的作品。)联合收购成功后,赫希洪博物馆在4月1日开幕的展览中首次展示了这件作品,同场的还有馆方最近收购的另一件《无限镜屋》。而Albright-Knox艺术馆则将在翻新后重新开放时把这件《无限镜屋》作为其展示的核心。与莱文的信念相呼应的是,实践出真知、沟通是关键,Albright-Knox艺术馆的一位工作人员也前往了赫希洪,因为想观察和借鉴后者的安装。“草间弥生:无限镜屋”展览现场图,西雅图艺术博物馆 © Seattle Art Museum

与许多伟大的艺术品一样,《无限镜屋》系列在很长时间内并没有得到普遍的赞赏。Manchanda回忆说,二十多年前,当她还在纽约读书时就曾看到过《无限镜屋》,当时是惠特尼双年展的参展作品(惠特尼美国艺术博物馆也收藏了一件《无限镜屋》)。“惠特尼双年展总是很拥挤,但我是当时为数不多排队看《无限镜屋》的人。感觉其他人都没什么兴趣。我甚至不记得那个时候是否有参观时间的限制。另外,那是20世纪90年代,所以也不是每个人都随身带相机。”无疑,智能手机和社交媒体的发展促成了近年来《无限镜屋》网红效应。Schwartzman也希望能达成一种平衡。“《无限镜屋》系列从很多方面来说都非常神奇和令人感动,置身其中能获得一种奇异的体验。但很多时候它们是在临时展览中展出,因为观众都很想看,也导致这种体验最终变得有点像流水线……人们要在30或60秒的规定时间内进出。但我对这类作品(特别是那些无法永久陈列的作品)的最大希望是,机构或任何展览组织方都能多做一些努力,以恢复原来具有隐私感的体验。”