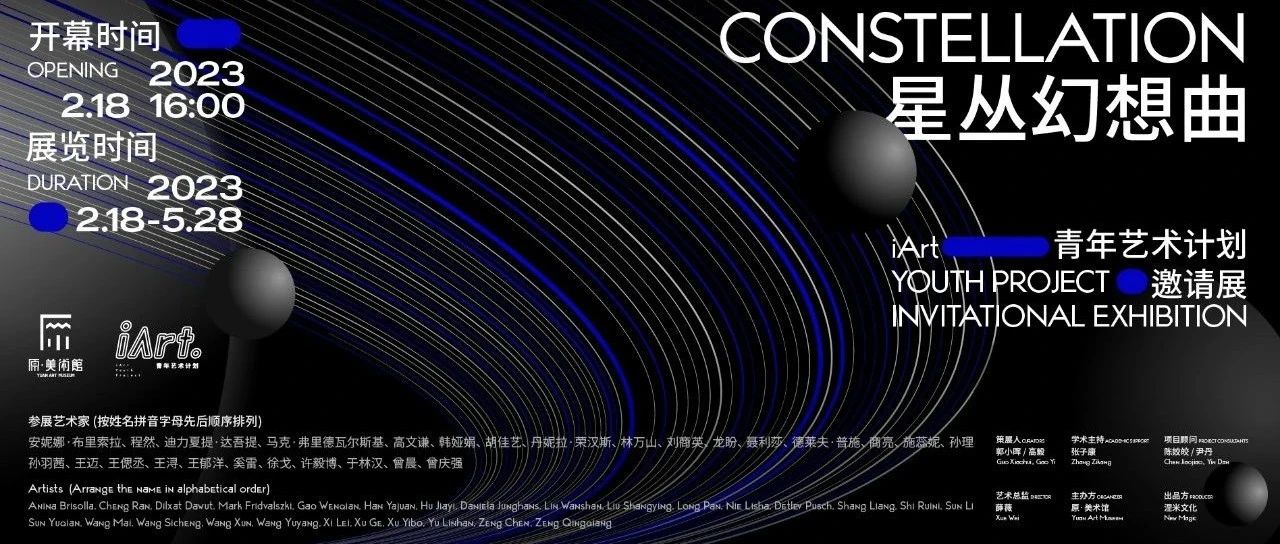

童文敏《火把》(局部),2020,行为,中国重庆,单频录像(彩色,有声)57’42”©️童文敏,空白空间

进入2022年,再度袭来的大规模封控,犹如一记重锤,让早已被动熟悉与疫情共存的我们刹时回到原点,抖簌心惊。与两年前停摆的慌乱和紧张不同,今年的停摆,加之灾难、悲剧和战争的频发,更是让人颇有“拔剑四顾心茫然”的无力感,对生命价值和前进发展的质疑、困惑和愤怒,无不在短短数月间反复啃噬着所有人。3月,原·美术馆主办,王澈策划的展览《休眠景观》,邀请童文敏和杨心广两位艺术家共同参与。王澈用“休眠景观”指代城市中的废墟,即一种作为过程的废弃地带,由此带动人们对关联情感及身体归属的价值回归,以及对停滞的主动反思。展览中,两位艺术家的作品各占据美术馆一层楼的空间,从1楼童文敏的“废墟”上至2楼杨心广的“闲庭”,在游转中身体感知被调动起来,视线穿透自破败的表面,落入角落里的微尘、缠绕间的利刺、霜冻的断枝,和残垣中静默的杂草……而艺术家在重庆这一具体的城市背景下提出的问题,也脱离了过往大众看待重庆时惯常宏大且猎奇的视野,在城市发展进程中细微的颤动之中,回归对生命流转和变动的关注,并将其抽离、封存。展览开幕后,打边炉分别与王澈、童文敏和杨心广进行了一次对话,并用15个关键词将我们谈话的成果编辑成文,这些关键词指向不同的空间、感知、状态和意向,而对细部的关注,对适时撤退“休眠”的观望,可能是每一个人在大而无当的恐慌和变动之中,为数不多的、能够切实把握并切身行动的落脚点。

独立策展人,1986年生于邯郸,现居北京。2010年至今一直从事艺术评论写作和策展工作,注重在不同地貌中流动、思考和展开项目,并以行走策展的理念强调过程与整体感知。“休眠”是过度表达、急速奔赴、被动压榨后的一种反思和审视,也是退后一步寻找方法、获得能量的途径。在重庆我使用的“休眠”一词,除了来自我心理上的长期状态,还和重庆本身的地貌和气候有着特别的关系。就像我在深圳这个城市形态中会使用“散步”“家园地图”“身体视觉”“远景”一样,城市亦是一种地域,具有自己明显的性格和形态,激发出我的行走经验中那些不同的感知。在重庆,两江、众山和人类的文明紧紧交织在一起,咬合得很紧,谁都不服谁,造就了超越三维的效果,江河和群山给人类的生活之地有限,建筑依照地形而建,就会形成很多难以触及的犄角旮旯之地。这是一座挟带着废墟走向现代的城市,视觉上也具有着强烈的“废墟感”,我将这些自然、工业和个人的废墟之地以“休眠景观”一词来概括,也是出于对其的关注和期待。废墟就是“不断要去打破”的意志吧,这是对于当下景观社会进行休眠式反思之地,代表了一个过程——从旧的废墟出发,再走向新的废墟。“行动性”中,包含着“休眠”的状态,在我过往一系列的行走项目中,从城市出走便是一种自我的休眠状态。我将从2016年初到2020年底这五年间的一系列长期项目,定性为“不以生产展览为目的的工作”,也带着一种不去做展览工作的极端心理,逼自己找到适合自己的方法——不设结果,强调过程,把更多的注意力集中在思考、观看和交流中,所以“休眠”的状态,对我而言是一种积累。可以说,“出走”与“休眠”不是对比,它们甚至是同一性的。杨心广和童文敏两位艺术家,对于重庆这个地方来说,是一“内”一“外”,一个生活在其中,工作自然而然地自此生发,另一个生活在别处,在重庆临时工作一段时间,这是看待重庆的两种视角,加上我的视角,算是三个,这三者的关联是展览整体性的体现。选择他们,除了需要考虑美术馆的结构、展览体量和形式之外,更深一层的还是反复考量艺术家之间的关系,如同我在行走中邀请艺术家,安排得好,能激发出更多有意思的故事,也可以让行走变得更为深入有意义。杨心广驻地期间,王澈和艺术家在重庆黑山谷收集材料©️原·美术馆

回到展览,艺术家的艺术思考、形式、气质是构成展览整体性和统一性的重要因素:杨心广的创作,尤其是近几年的《坏土》《土壤之上》《植物纪念碑》中,对于自然与城市景观的对抗与挤压下的个体处境体验的表达,与我思考的问题有很多相同点;童文敏这些年在自然中的创作,呈现了人与自然的深切关系,也使我们重新面对与自然在心理上割裂已久的问题,而她在城市中的创作多数着眼在城市的废墟空间中,表达消耗、处境和想象的心理。在我看来,两个艺术家都具有强烈的身体性,涉身进入一个空间的彻底性和连续性的感觉很饱满,来自于身体上的力度让作品更能关联个人思考的温度和智慧,作品和艺术家之间没有断裂感。另外,作品中使用的材质、媒介以,及对于自然、城市和个人的表达有着秘密关联。重庆这座城市并置着发达的和废弃的工业文明,蓬勃和衰败的自然之地,压榨和遗弃的各类空间,作为这个展览的背景城市更为适宜。城市和自然以人来联结,我在地域间频繁的转换,其实是通过对自然的介入,扩大艺术的领域。把城市视角、思维和想象放到自然里去看一下,把在城市中快僵化的身体与自然摩擦一下,同时也将在城市之外的地方经验和思考带回到城市中。频繁的转换会带来很强的自由感和生动性,乃至看待事物的包容性视野,就我个人而言,转换的感触更多来自身体的感性和在不同之地处境的思考。我已经不再因为身处自然地景或者城市景观中,产生特别明显的心理波动,对自然、城市的平等对待是长期经历后的必然,我可能在此基础上需要新的改变,这在未来的行走项目和展览中会特别注意对这一方面的思考。策展是一次次冒险,我讨厌稳定的输出和既定的经验。重庆洋人街,布展工人收集杨心广作品材料©️原·美术馆真正的自然空间不需要辨识,“空间的自然性”则是关于个体本身的自然性。童文敏把身上晒满植物,她的身体就是一个自然吧;杨心广的《闲庭》把自然静态在一个空间里,这个空间也有了自然性。部分城市中的自然是概念化的自然、文本化的自然、形式化的自然、同质化的自然,但重庆的自然有点浪漫,说不清这个城市到底是在自然中还是自然在城市中。

1989年生于中国重庆。2012年毕业于四川美术学院油画系。现工作生活于重庆。做“废墟项目”是机缘巧合,我过去做作品的时候也经常去一些被废弃的地方,但是在其它作品的语境里面,我并不会把那些地方当作废墟来看,只觉得它是一个空间,思考的还是自己和空间之间的关系,直到看到了黄桷坪的变化,废墟才第一次,和我有了切身的关联,有了“废墟”具体的空间属性定位。一开始的变化还只是存在于我生活的边上,从别的城市回家的时候,司机从机场出来走的是一条全新路,惊觉自己才出去两个月,怎么就多了一条路。后来是周边的街道,居民楼陆续拆除,它们就生活在我生活的边上,又全被围了起来,即便它们还没被铲平,也没法再走进去了。那时觉得黄桷坪变化“大”,是周边的建筑都被拆了,一年以后,变化“大”,是新的东西实实在在地建起来了,到了今年,新楼盘也快建好了,都开始卖房子了,江边的滩涂铺上了水泥路,之后要打桥洞架桥,一个全新的世界正在建构之中,而好多我做作品的地方现在已经彻底消失了。

2020年那会儿,因为疫情出不去,只能待在黄桷坪,长时间和这些废墟空间生活在一起时,我想,变来变去的,到底什么才是真实的生活?记忆算是一种短暂的历史吗?可能是年龄的关系,近些年逐渐考虑起了自己的存在感,会想自己未来要选择什么样的生活,还是一种对自己心里空间归属感的探索吧。我从高中开始就住在黄桷坪,大学期间去了大学城四年,后来又回到黄桷坪,前后一共是七年吧。黄桷坪不大,公交也就是两站路,只不过它是一个坡面,垂直分为了上下城。在黄桷坪住了那么多年,我的生活基本都在上半城,之前别人问我去没去过江边,竟然把我给问住了,那时我才发现,其实人的生活空间蛮固定的,即便是一直在同一个地方生活,也去不了那么多地方。有时候我会想,家里小小的一间卧室,这就是属于我的空间吗?或许,人所需的基本空间不过是手臂伸直绕着身体转一圈的这么一个区域吧,只不过是人会移动,要去到不同属性的空间活动,才需要更大的空间。童文敏《厕所》,2020,瓷砖上数码打印,600×230×16 cm×2,600×180 cm,华宇集团及华宇青年奖提供项目支持©童文敏,空白空间

第一次去到洋人街做《厕所》的那个废墟时,是2019年12月。接着疫情就来了,也出不了门,只能等到稍微缓和的时候,马上去做作品,看到厕所坑里长出的植物,觉得很好玩,想把这样生命力旺盛的场景拍下来。疫情期间去不了别的地方,我们每天就去那儿,得在同一个地方待上四五个小时,搭脚手架、调试、等摄影师……长时间的等待里,我对那儿的植物越来越了解,也越来越熟悉旁边植物的生长,厕所成了我的后花园。

厕所是一个特别污秽的界面,总是被人认为是一个不太文明的、需要被遮盖的地方,但是在这里,生命的新陈代谢通过马桶这样一个连接点串联了起来,人的排泄物进入地里,植物吸收了排泄物的养分以后,长得特别明亮,从厕所里长出来的植物让我看到了不可视却有机的地下生态,我们往往只看到了自己所居住的生活空间,却很难意识到,这些地下肮脏的管道、建筑生态,才是支持我们表面光鲜生活的养分。废墟也是一种处于“中间”的介质,无论是在推平和建造之间,还是记忆与情感之间,废墟便是破败和生长之间转换的生态系统。童文敏《重庆杂草》,2021至今,长期持续项目,陶泥上绘画,整体尺寸可变。展览现场©️原·美术馆

以前我特别看不起重庆的植被,其它地方的植物要么是蓬勃的生命力,要么是修整过后清清爽爽的样子,回到重庆一看,怎么都是杂草。而且重庆是一座在立面上的城市,坡面的夹缝里总是会有一些很难被使用开发的地块,也没人去维护它,杂草就开始疯狂地长,你很难去归类这些杂草,它连“美”都说不上。慢慢地,我逐渐喜欢上这种野生的感觉,这可能也跟自己的艺术追求有关,我一直在反思自己过去作品里的场景设定和自己的图像意识,现在还是希望它能够偏离一点,不要那么规整。我把一株长得乱七八糟的植物放在家里的桌子上,时刻提醒自己,一定要长得乱七八糟,千万不能像花瓶里的花那样规整。对废墟里的杂草感兴趣,也是由于在废墟里很难看到树,有的树明明长得很茂密,却因为达不到不了保护的级别,拆建的时候直接就被推平了,杂草却是无处不在的。我把在废墟里发现的这些的植物画进了泥巴里,想通过烧制,让植物也变成石头。绘画是一个观察植物的过程,我想很具体地、事无巨细的去接触和认识杂草,这是一种转印,把它们的灵光,更长久地留在它们原本生长的泥土之中。画植物标本很难,它们时刻都在变,同一种植物的不同植株形态都不一样,有时候我以为它就长这样了,过几天看到它又长得不一样,但这都是我认识一颗杂草的开始。这个过程和植物图鉴不一样,我不是要辨识它到底是什么,也不想自己编造一种植物,只想要找到真正生长在废墟环境里的杂草状态,我没有过多去加工和提炼植物的形态,只是选择一株我喜欢的,对我来说,这是另一种保留吧。童文敏《风景》,2021,行为,中国重庆,单频录像(彩色,有声),14'19",华宇集团及华宇青年奖提供项目支持©童文敏,空白空间整个项目做下来,最大的感受就是“变化”,植物生长在变化,做作品的地方也在变化,作品做到最后,我再去想什么是“真实的状态”?或许唯一不变的,只有变化。“废墟项目”的前半段做得特别快,环境逼着我要在很短的时间内快速做出判断和选择。在户外做作品,没拍好的内容,就得等,这一等可能就是一年;做《重庆杂草》的路,我走了一百多遍,每次去的光线、气温、人,还有自己的主观状态都不一样;有的地方,作品做完三天之后,整片废墟就被夷为平地了;创作也一直在变,每天都处在慌乱之中。

后来发现这种变化的状态反而是做作品时最大的乐趣,变化一方面把创作的过程拉长,让一切都慢下来,另一方面,你在经历等待的过程中,又会出来新的东西,关键是你能不能去整理,拿出当时快刀斩乱麻的气势来。按理说等待可以消化出一个精准的结果,但就我自己的经历来看,有些时候就得快,时间拉太长了,疲惫,消沉,触动你的那个点就蔫儿了,要是能直接到达,不能拖,要稳稳地抓住那个瞬间。拍《火把》时,我躺着的地方还是一堵墙,得爬上去,还害怕从上面掉下来,2020年重庆洪水退去后,淤泥把墙埋了一大半,现在也就是一个台阶一抬腿的高度,后来我把这个作品重拍了,地势发生了变化,机器架的位置也变了,只能把它调成最低的机位向下拍。《风景》也是在江边拍的,那两年多时间里,先是洪水淹没了江滩,后来是因为要架桥,江滩上修起了一条土路,路的尽头留下了一棵大树,其它的植物都给推没了,过了不久,长出来的草垛又把路给掩盖……这整个画面在我心里是很经典的风景图像,我选择同一个取景,在不同的时间里,延着同一个方向走进这片风景之中,反映城市周边局部的变化。真正到了做作品的时候,每天都得追踪早上8点钟水文站更新的消息,可是科学数据是不足够的,就得自己去到江边去看水涨退到了那里,看到水刚好没过路面了,赶忙联系拍摄的人,结果过了几个小时水又退了......每天都很着急,却一直在奔走着。童文敏《草丛》,2020,行为,中国重庆,单频录像(彩色,有声),9'40",华宇集团及华宇青年奖提供项目支持©童文敏,空白空间我没有想太多“休眠”的状态,对我来说,废墟似乎是更加生机勃勃的,它和植物一样,一直在生长。一开始进入废墟的时候可能会感伤,毕竟它属于过去,但当你在建筑中发现别人生活的痕迹时,会很兴奋,而且在废墟里,人是没有约束的,从一家人的阳台,跳到另一家人的厨房,那种建筑感和你在家里的视野、身体感知都是截然不同的。大家说“休眠”,可能是觉得这片地方在停顿之后会出现更有活力的一面。但是废墟被推平后,无非就是建成商品房和商业体,你在每一座城市里都能看到那些东西,人们又进入了一种空间的范式里,正常地生活,反倒是废墟,或是它曾经的样貌,以后都不会再有了,废墟的将来,不过是越来越无聊罢了。这些和城市、建筑相关的问题,在做“废墟项目”的过程中一直在发酵,但是普通人能怎样想象城市呢?且不说这种想象不过是集体意识的显现,真正能够参与到城市未来的人,也只有建筑师、工程师,或者是政府、地产这样的权力机关,说实在,跟艺术家都没什么关系。对我来说,所有的遭遇都是材料,作为艺术家,我并不是思考自己的生活空间而已,而是要如何用艺术的方式,回应想象本身,当这些过程落到作品上时,更像是一轮组装的过程。语言是有所指的,艺术不是,我不会用语言去诉说,却可以单纯地通过自己的行为和材料表达,形成一个更加开放的轮廓,延伸身体的语言。浓缩在片刻之中的文化,也是艺术的魅力之一,它可以提炼那些宏大的、抽象的、长久的意象,让人思考,或者是窥见到一丝切片。1980年生于湖南,2007年毕业于中央美术学院雕塑系,获学士学位,现生活与工作于北京。王澈最初和我提出了“休眠景观”这一概念时,我第一印象是电脑休眠,这是一种等待着被一键启用的状态,它并不是沉睡不醒,只是暂时的停滞和被搁置的状态。重庆给我的感觉就是生机勃勃的,所有的生物,小虫子也好,人也好,都充满了精力,特别兴奋地活着,就像是一台永远运作着的、不会停歇的大机器,一直在被使用,一直在驱动着。也是因为想制造一种反差,我做了一个《闲庭》——一个安静的、能让人歇下来的庭院。它不是被废弃掉的、四顾茫茫的旷野,只是在“不用”的状态里积蓄着能量,信手拈来、闲庭信步的悠闲状态,带着一种毫不慌乱的自足感,表现出特别自信的等待。杨心广驻地创作期间,在洋人街收集材料©️原·美术馆

《闲庭》中的材料,都来自重庆。我首先是在城市缝隙中寻找植被——废墟、江边,以及原·美术馆后头的马鞍山。藤蔓来自一个叫洋人街的地方,听人说,那是很久以前一个特别有理想的老板开发的大型游乐场,土味十足,而且很狂野,典型的重庆山城的那股野劲儿,好像所有重庆人都知道那里,各个阶层的人也都会去玩。后来那个地方荒废了,破败了,游乐设施也被藤蔓缠绕着动不了,我就把它们都扯了下来收集起来。说到马鞍山,其实那都不能叫做“山”了,全是快倒塌的破房子,只有一些居民在废弃的土地上种些东西,藤蔓和杂草游走在山上各种间隙中,入侵、杀死别的植物,生命力极其旺盛,生长的势态也特别狂野,像是游击队战士一样。以人类中心为视角的话,符合审美的只有干净整洁,不想要的植物就要拔除,但是所有我去到的这些城市的夹缝,杂草、树枝和树叶生存的地方,其实是很脏的,到处都是淤泥、污垢、排泄物,对于那片土地而言,没人管,各种植物在这里肆意生长,它才获得了自由。另一部分的材料,则是我去到远离重庆市中心的高山处找来的。那里的植被呈现出所有植物都势均力敌的状态,相互形成一个稳定的生态系统,和城市里的植物有着截然不同的气质。高山也是一个局部的生态,抢地盘,抢阳光,经过了长时间的争斗,物种之间才能达成和解,在各自的地盘交错中,相安无事地待在一起。如果没有某种特别强势的干预的话,整个地球的自然环境其实是一段很健康的生态链,只有四季和生死周而复始的更迭,却永远向前发展着。杨心广《闲庭》(局部),2022,植物、钢材、铁丝、轮胎、聚氨酯发泡剂、胶合板、塑料、砖头、木材、土壤、乳胶漆、丙烯颜料,尺寸可变。展览现场©️原·美术馆在展览现场,我把那些“杀手植物”都喷成了白色,因为植物根系之间的阴影,没法呈现一个纯白的、特别纯粹的状态,像是打了霜一样,我想把植物生命力旺盛的状态给“冻”住。在这样的休眠景观里面,物件、植物都带着其自身内部的矛盾和力量被定格了,就像停止运行的发动机一样,具备各种功能,能量暗藏其中,休眠,却不安静。人类总是特别习惯于挥洒自身的情绪,抒情就像是人类的一种排泄,所以我直接将颜料挤成排泄物的形状,而形状的张力是无法被掩盖的,无论你怎么去改变它的颜色、场景,甚至是把它们团成一坨,杂草还是带着一股“疾风知草劲”的劲儿,从缝隙中奋力向外挣扎。杨心广《闲庭》(局部),2022,植物、钢材、铁丝、轮胎、聚氨酯发泡剂、胶合板、塑料、砖头、木材、土壤、乳胶漆、丙烯颜料,尺寸可变。展览现场©️原·美术馆在现场找材料,现场制作,是我最近比较顺手的的方式,再加上北京工作室老被拆,这么一个不断迁移的工作状态,不灵活应对的话,没法弄。而且我本身也无法在草图、效果图上面做太多文章,必须要看到真东西,才有感觉,我还是习惯针对作品本身,现场去琢磨,这里加一点,那里减一点。17天,在八百平米大的空间里直接做作品,更像是在工作室里面了,能够根据空间尺度,相应更加精准地把控作品的形式、体积,现场感也会更好。造型艺术的长项就是它能够传达感受,所以这个作品并不指向一个确切的答案或结论,只是我的感受。整个作品涵盖了我过往三个系列的创作——《坏土》《土壤之上》《植物纪念碑》,从《坏土》中对土壤好坏性质形象的界定,到《土壤之上》中生命形态的轮回,再到《植物纪念碑》中以不朽的堡垒纪念植物的腐朽,展厅让我有足够的空间去呈现、并链接作品之间的关系。我用这些材料营造出现场的氛围,划定观众游走的路线,像是在一条步道上行走。穿梭在闲庭定格的景观之中,切身的身体性包裹着你,和中国传统园林形成了某种感官上的呼应。走进楼梯,就会看到银色的被砍断树枝,垭口处还留着树本来的颜色,一上来就进入一种躁动之中;接着是一片混乱的材料——草、藤蔓、树枝被喷成了中性的白色,也没经过整理,只能看出它们混乱的形状;再往后是一带从地里冒出来的黄色发泡剂坨坨,还夹杂着我从山上找来的树叶,像是一滩沼泽,又像是有毒的发酵物,看着就让人不适;我把在附近找到了胶合板直接用脚劈作两半,断裂的胶合板间形成了小尖刺连绵的断面,再把它靠在墙上,一层一层地往墙上靠,特别像是重庆城市轮廓的勾勒线——在高耸的山地上建起的楼房,楼宇间存在着巨大的落差。跟着是占据视觉的《坏土》,我在展厅里用最锋利的造型放置土壤,直逼行走在“闲庭”中的观众,土壤本来是随处可见的,它没有形状,没有表情,或许能在一个棱角分明的框架中,表现其最强烈的表情。最初我还担心最终的效果会不会过于出挑了,但土壤的性质决定了这不会过于嚣张,它在环境中,依然会沉下去,扎根。远处是捆起来的藤蔓,转过来是银灰色的《植物纪念碑》,钢架子、像怪兽一样的网、缠绕的铁丝、从板子面凸起的尖刺,每处细节都像是一个小小的矛盾体,挺硬的,可是一旦你在这样的景观“庭院”中游走起来,每一个局部的不和谐和尖锐之下,暗流涌动。杨心广《闲庭》(局部),2022,植物、钢材、铁丝、轮胎、聚氨酯发泡剂、胶合板、塑料、砖头、木材、土壤、乳胶漆、丙烯颜料,尺寸可变。展览现场©️原·美术馆这种处于闲置和锋利之间的“摇摆”状态,不光指向城市,也是我对生存环境的感受。在按下启用的按键之前的状态,也许能让我们苟延残喘一番吧。启用了之后会是什么样?挺难把控的,现在整个世界是在飞速发展的,病毒、战争、灾难,一直都没有消停,技术带来的对未来不确定性,甚至是恐惧,也在干扰着人们的精神面貌。我很难涉及未来,但我可以假设一个暂停的状态,停下来看看,都有哪些东西?大的变化肯定会发生,只是时间问题,不过我宁愿处在一个等待的状态,苟延残喘。可能我更向往那种“天然”的世界,不同的生物都各得其所,没有哪一种生物强势的侵占。但你在城市里,是看不到这样的境况的。一旦人类干预其中,花花草草就被“规划”起来了,审美导致植物无法身处一个完整的生态环境之下,如果跳出了人类视角来看,土地和生物似乎都处在一种贫瘠的、不舒服的状态中。即便是那些没人关心的间隙,都被残忍的植物所占据、侵占过多的营养,弱小的植物被剿杀、随之枯竭,总之都不是一个均衡的状态。我们对很多问题的探讨都是以人类为中心的视角,尽管我们永远无法摆脱它,至少可以偏离一点点,也许能够从中发现物种之间、过去我们没有认识到的新关系。

文章版权归深圳市打边炉文化发展有限公司所有,未经授权不得以任何形式转载及使用,违者必究。转载、合作及广告投放请联系我们:info@artdbl.com,微信:artdbl2017,电话:0755-86549157。