- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术|高世名:致“边界”

-

原创 2022-03-28

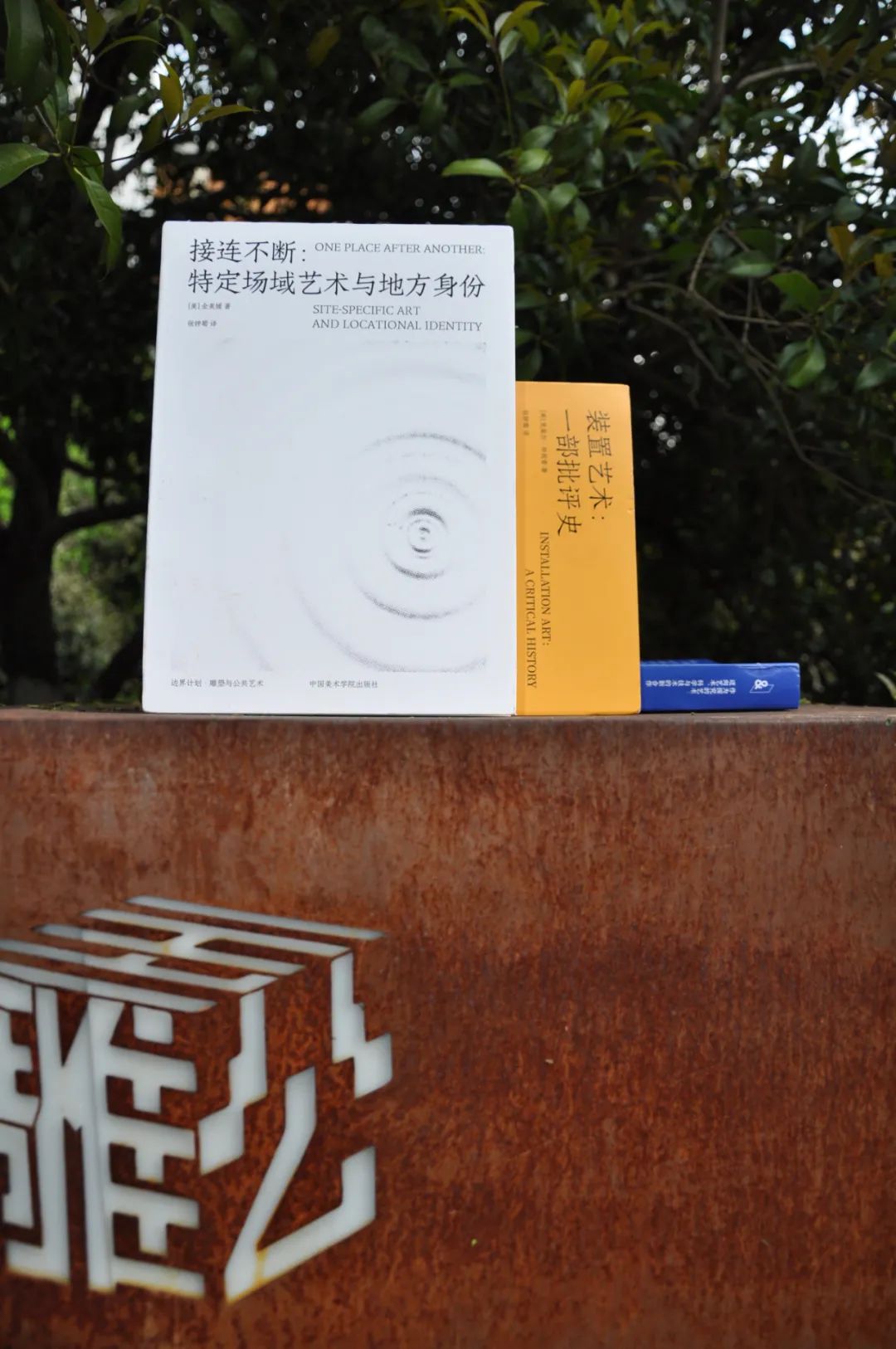

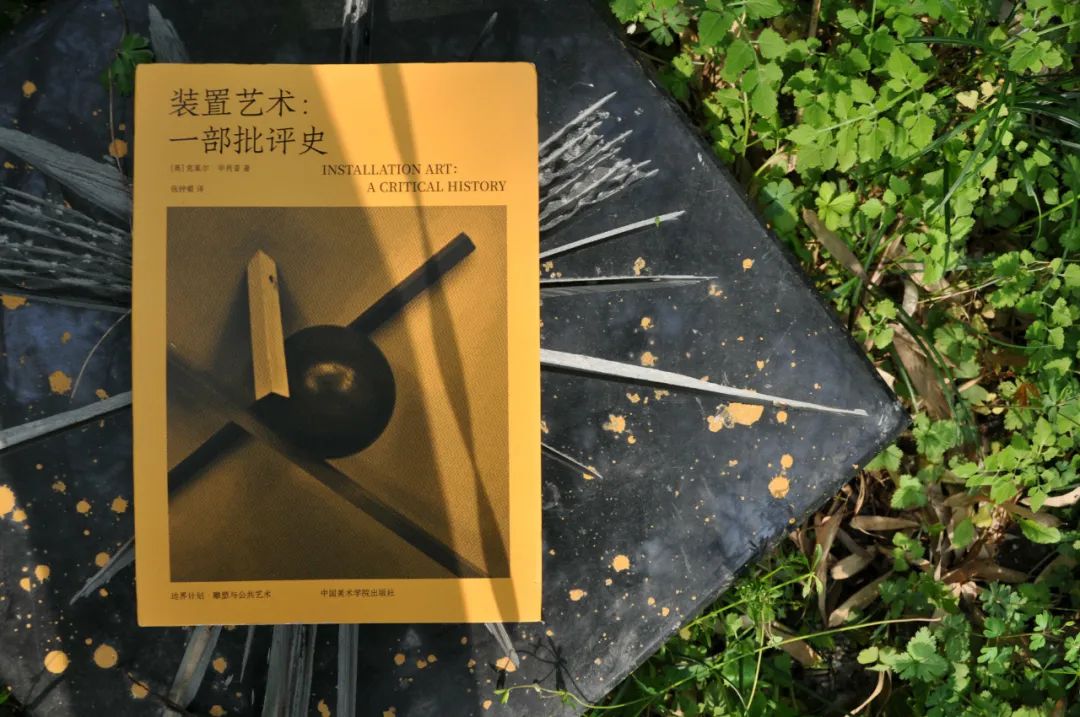

关于“边界计划”

序言:致“边界”

文 / 高世名

“边界计划”试图展示的,是20世纪以来全球艺术界的多元实践与可能方向。自现代主义以来的艺术史证明了,“边界”存在的意义就是为了被超越,所以这个计划的名称本身就暗示了艺术这一实践是无界的。

这个出版计划中的大多数著作都出自我长期关注的作者。2010年策划第八届上海双年展的时候,我曾经与他们分享过我对全球艺术界的一种观察:当代艺术已经陷入了一场全球性危机,这不是现代主义者那种创造性个体深处的精神危机,而是一种瘟疫般的世界性疲软,或者说,这是一种“系统病”——艺术体制的生产力远远大于个体的创造力,艺术家无法摆脱被艺术系统雇佣的感觉和“社会订件”的命运。在各类双年展、博览会上,到处是仿像和角色扮演。

当时,我希望追问的是:在当代艺术的政治经济学网络中,是什么在抑制着心灵的力量?是什么在阻挠解放的步伐?是艺术系统那只无所不在的“看不见的手”,还是国际艺术市场的“行情”?是千篇一律的国际大展,还是渗透到我们身体深处的大众文化?在现行的由国际话语、国际大展、博览会以及跨国资本所构成的无限—无缝链接的艺术系统中,如何摆脱艺术创造之僵局?如何在这个被全球资本主义俘获的“艺术世界”中发现其内在边界?在美术馆和展览之外、在“体制批判”和“社会参与”之外,当代艺术实践是否能够开拓出一种新型的生产关系?

当然,这里还涉及更根本的问题——艺术家的创作究竟是导向个体之建构,还是引出公共领域之生产?艺术家的“工作”何以成为“作品”?又何以被视为一种“实践”,甚至“生产”?

在艺术史上,我们每每看到个体经由创作从海德格尔所说的常人(Das Man)中脱身而出,成就自我;同样,我们也确切地知道,艺术创造从来都是社会交往系统中的机制化实践;我们甚至被告知——以公共参与为己任的当代艺术竟然不断地被指责为缺乏公共性,正如所谓“体制批判”也早已成为一种机制化创作的套路。

如果果真如这套丛书的作者们所宣称的,艺术是一种“日常生活的实践”,是一种社会性的生产,是交互主体性偶遇、共享和普遍的连接,是以团体对抗大众,以邻里关系对抗宣传,以千变万化的“日常”对抗被媒体—体制定制和买办的已蜕化为意识形态的“大众文化” ,那么,这里是否就蕴含着一种超越个体性与公共性、作者性与权威性的“艺术”实践之可能?

福柯曾经建议一个“匿名的年份”,让批评家面对无名氏的作品进行评判。这并不是为了寻求所谓批评的公正性。在他的著名论文 《什么是作者?》 中,福柯清晰地表达了他的意思:“我们可以很容易地想象出一种文化,其中话语的流传根本不需要作者。不论话语具有什么地位、形式或价值,也不管我们如何处理它们,话语总会在大量无作者的情况下展开。”“必须取消主体(及其替代)的创造作用,把它作为一种复杂多变的话语作用来分析。”在福柯看来,作者绝不是某种浪漫主义的创造性个体,也不只是可占有的著作权的承担者和享有者,作者作为书中不需要再现的自我,是符号、话语和意义运作的历史—社会机制中的一个功能性结构,是意义生产的承担者和媒介。与此同时,作者还往往被视为文本运作的暂行边界,一旦作者的概念被“谋杀”,作品的边界也就烟消云散。在萨德侯爵被承认为作者之前,他的文稿是什么呢?作品的边界又划定在哪里?

在卡尔维诺的《看不见的城市》中,马可波罗与忽必烈汗之间横亘着语言的山峦,未曾学会鞑靼语的旅行家只有通过身体、表情、声音以及旅行包中的各种事物来表意,可汗看着这一切,就好像面对一个又一个沉默的徽章。对可汗来说,他越来越庞大的帝国已成为不可认知之物,只有通过旅行家的故事才能够了解。交流在沉默与猜测中进行,当可汗问道:一旦我认清了所有这些徽章,是否就真正掌握了我的帝国?马可波罗说:不,陛下,那时,您就会消失在符码的国度之中。两人的交流就如同在下棋,所有的一切都围绕棋盘—这个现实的仿像进行。在此,作为中介的仿像不仅是象征权力的交往空间,而且还是现实的真正承担者,对于现实的认知与作用都必须通过仿像这个意义摆渡者才能够进行。那么,对艺术家而言,美术馆—艺术系统是否如棋盘一样,可以成为现实与艺术、公共与个体、社会调查与艺术创造之间的一个中介、一个不及物的象征性交往空间?

此处涉及艺术家创作中的前台—后台的问题。艺术创作的后台一般是指艺术家面对社会现实建构起的自我参考体系,这个体系是艺术家的读本也是弹药库。而如果我们换一个角度看,社会本来就是一件作品,那么艺术家的工作无非就是针对社会这件“元作品”或者“潜在作品”加以注解和评论。于是,作者就是或首先是一个读者。我这么说并不是妄图颠覆艺术与现实的关系,事实上,在这里,我们与古老的模仿论如此接近,所异者,无非是阅读、观看的对象由自然变成了我们参与、纠缠于其中的社会,甚或因我们而建构、显象的现实。艺术家从来就是身处现实之内,艺术从来就是现实的一种。“参与”假设了我们“置身事外”,假设了艺术与社会之间存在一个边界,而实际上,我们的生命从来都被缠绕在社会现实之中,艺术家的工作与日常生活的实践从来无法分清。当然,我们不是在重提为“艺术而艺术”“为人生而艺术”这些老话题,问题在于——人不能认识真实并同时成为真实。

“我愿我的作品成为像手术刀、燃烧瓶或地下通道一类的东西,我愿它们被用过之后像爆竹一样化为灰烬。”几乎所有作者都希望自己的作品能够历经千古,直至永恒,福柯显然表达了一种不同的意见—作品被视为一种起作用的装备,它们被用过之后就像爆竹一样化为灰烬。福柯的这一观点来自一种认识,现实永远比作品更加强悍、有力且深刻,而我们日常所谈论所针对的,只是连绵不断、广阔无边的现实中的一个个破碎分离的镜像,我们所要做的,是在融入、参与中重新组构现实。这种融入和参与不是20世纪60年代以来傲慢的拯救式的“行动主义”,不是法国理论家们所谓的“日常生活实践”,也不是我们所熟知却早已失却的“批判”或者“革命”,而是加入其中,纠缠进去,正如修真者的入世修行。入的是这个红尘俗世,进的是这个有情世界。

正如尼采所说:“一个哲学家对自己最初和最终的要求是什么?是在自己身上克服他的时代,做到不受时代的限制。他凭借什么来征服这个最大的难题呢?凭借他身上让他成为时代产儿的东西。”

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。