- 0

- 0

- 1

分享

- 展览|青山行不尽2——唐诗之路艺术展

-

2022-03-14

潮落江平未有风,扁舟共济与君同。

时时引领望天末,何处青山是越中。

——孟浩然《渡浙江问舟中人》

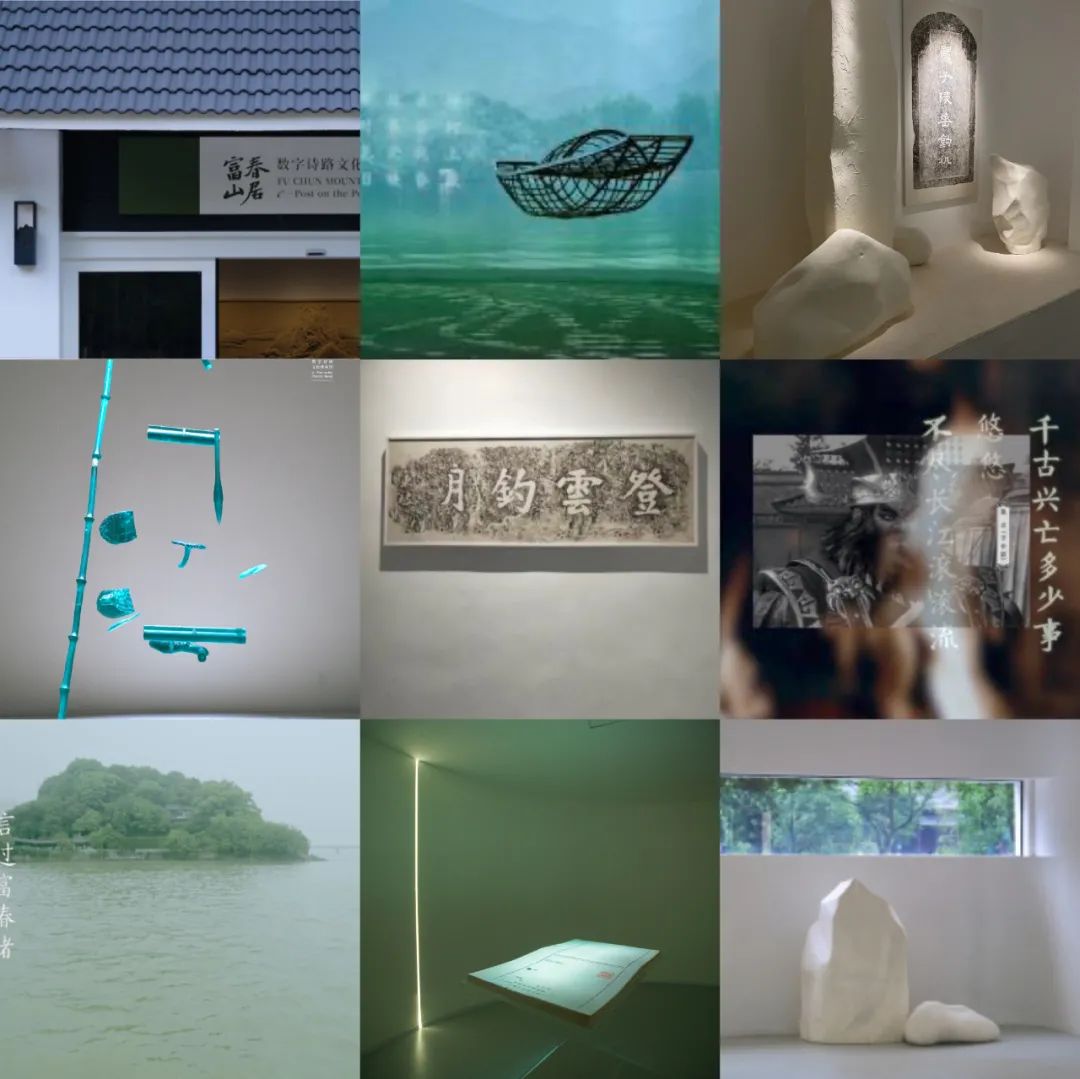

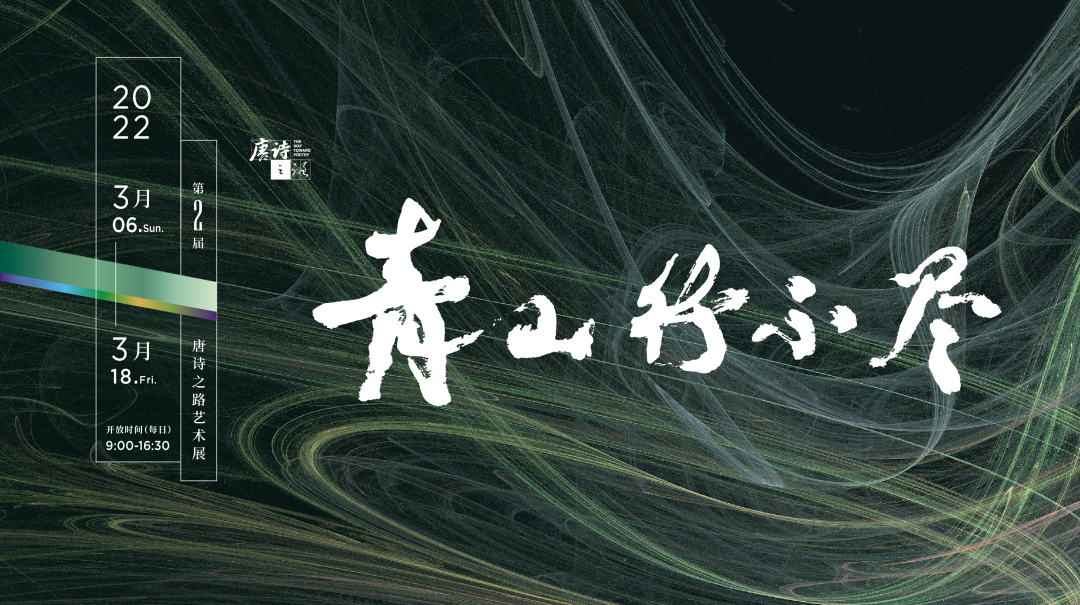

2022年3月6日,“青山行不尽2——唐诗之路艺术展”于浙江展览馆开幕。展览由中国美术学院与浙江省文史馆主办,由中国美术学院跨媒体艺术学院当代艺术与社会思想研究所(ICAST)策展执行,展览将延续到2022年3月18日。

从2021年夏开始,近500余名美院师生继首届“青山行不尽——唐诗之路艺术展”(2020)之后,再次踏上了“唐诗之路”的行走、采风、研究与创作之旅,重新思考诗与艺术的关系,编织人与大地的连结,在“唐诗之路”这个诗心、诗兴、诗情的“原发现场”中,与世界相印证。

2022年3月6日,开幕当天人流盛况

展览分为“舆地”“洞天”“山河”三个主题单元,充分运用装置、影像、数字化展演等媒体手段,联合国画、油画、书法、版画、雕塑等媒介,执今之道,试图激荡起“尚可以被无限打开”的时空感受力,启发生活日常中绵延着的当代诗情。展览开幕以来,受到了公众的广泛关注和讨论。唐诗作为一种媒介,勾连起不同年龄与背景的观众的诗兴生发。

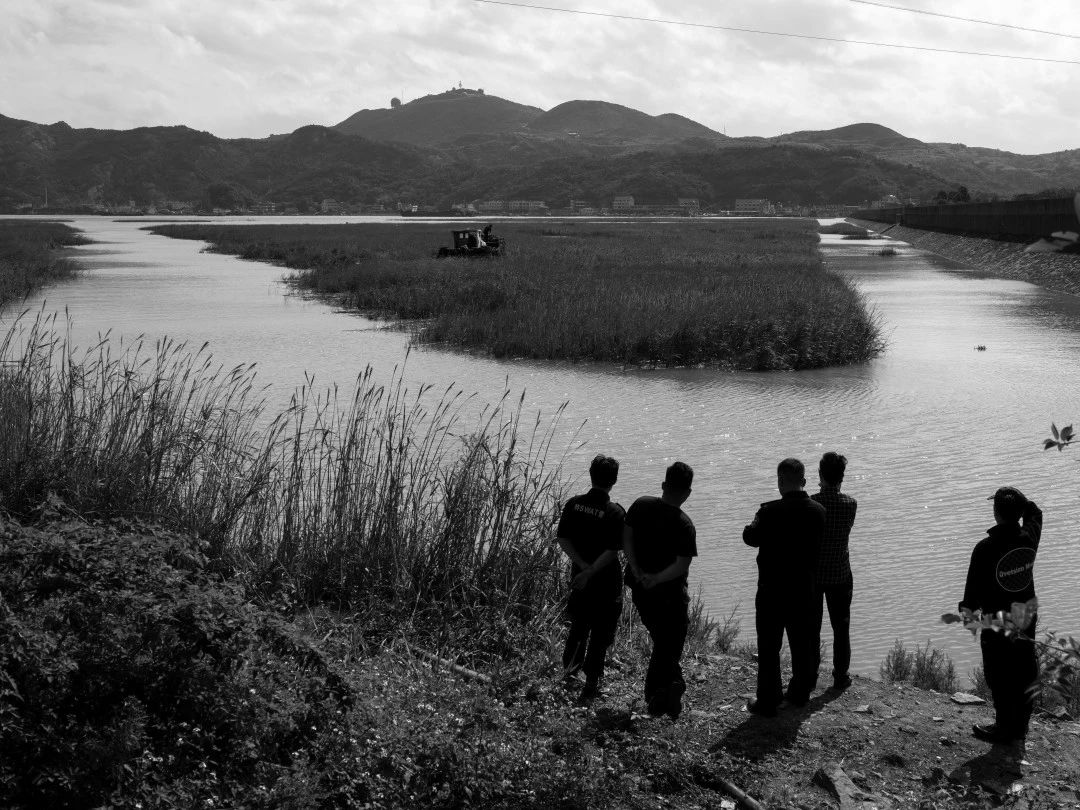

策展组行走在山水之间

孤屿亭何处,天涯水气中。

故人官就此,绝境与谁同。

隐吏逢梅福,看山忆谢公。

扁舟吾已僦,把钓待秋风。

——杜甫《送裴二虬作尉永嘉》

晋代衣冠梦一场,精蓝枉是读书堂。

桓伊曾弄柯亭笛,吹落梅花万点香。

——张祜《伊山》

中国画多媒体装置《诗中有山河》

因为诗,一时一地的情致可以跨越时代和语言,成为人类文明的共享资源。这种诗意启迪了东西方艺术的发展。美国诗人埃兹拉·庞德(Ezra Pound)在他的名作《在地铁站》如唐人般写道:“The apparition of these faces in the crowd; Petals on a wet, black bough.”(面容于人群之幻现,花瓣在湿黑枝头),扛起了意象派诗歌的大旗。

策展组单元装置,讨论唐诗与国际文化等话题

唐诗对世界文化的启发不止于文学,奥地利作曲家古斯塔夫·马勒(Gustav Mahler)读到了李白诗歌的德文译本,由唐诗的句法与气象创作了交响乐《大地之歌》;俄罗斯导演谢尔盖·爱森斯坦(Sergei M. Eisenstein)受东方诗歌的意象叠合启发,发明了电影中的蒙太奇语言;20世纪中叶美国的嬉皮士运动更以隐居天台的寒山子为祖师,掀起返回林泉之境与心灵自由的浪潮。唐诗中的山水之经行并非对象化的“大自然”,而是一体两面的物我之境,是能够容纳灵魂自由的内在空间。正因这一点,唐诗之路的意蕴可以成为全世界共享的精神。

千山万水间,中有一闲士。

白日游青山,夜归岩下睡。

突尔过春秋,寂然无尘累。

快哉何所依,静如秋江水。

——寒山子

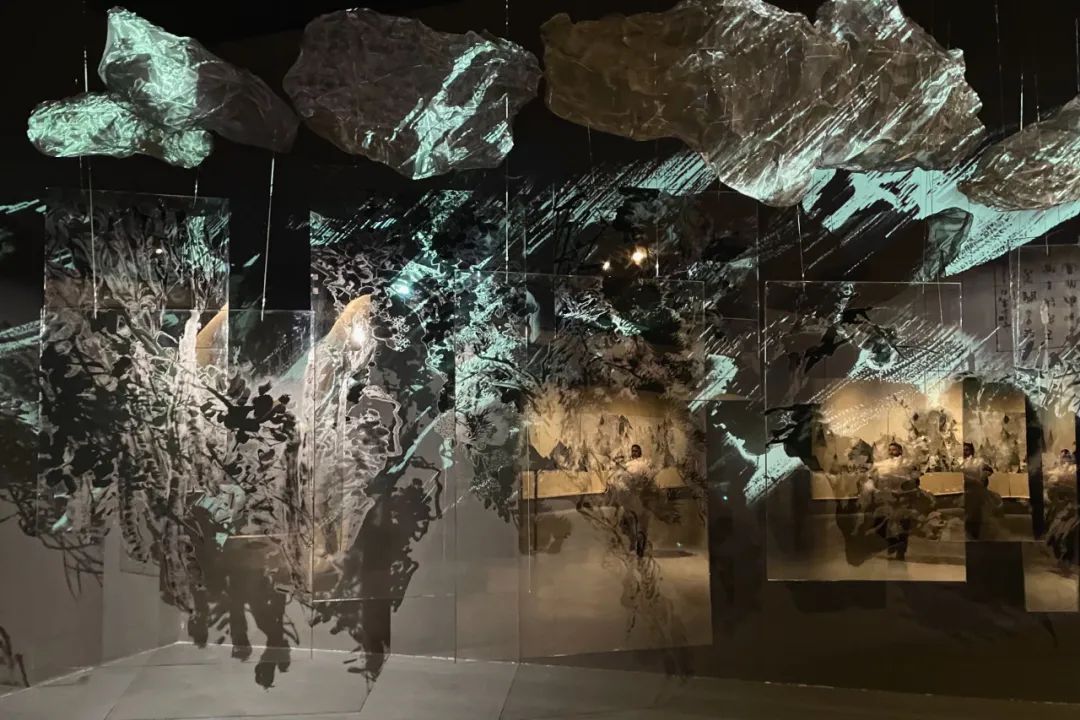

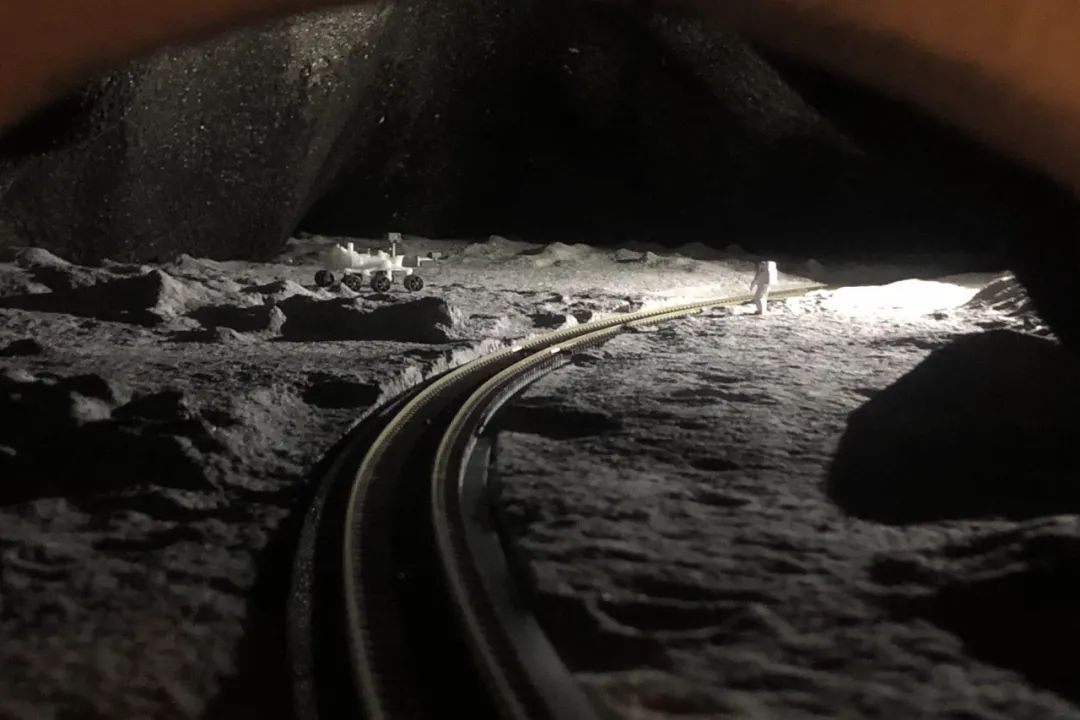

沉浸展厅

“唐诗之路”项目的核心,其实是“动员”。通过“唐诗之路”这一庞大且具有复杂性的命题,动员起以集体或个体为单位的创作与思考。在此次行动中,二十余支来自不同专业的团队组织起近五百人,以“重读、印证、行动”为方式进入“唐诗之路”:首先是重读诗篇,激发起历史关怀以及对“唐诗之路”的想象,然后去实地行走,作为一种印证。在实地行走中不断遭遇想象与现实的落差,遭遇全新的诗意,在文本与世界的张力中获得行动的能量,转化为切实的参与和创作。

创作团队创作过程

“唐诗之路”项目是以教学与研创为先决要素的,每一支专业团队都有各自进入“唐诗之路”的切口。“唐诗之路”中有“唐诗”,也有“路”。进入“唐诗”的方式其实是我们对待“经典”(canon)的态度。“路”不仅代表了当下现实中的人与事,也强调了对“社会思想”的关注和讨论。“唐诗之路”项目希望能够在经典与现实相交叠的框架下对中国当下的艺术做出“三个艺术世界”(传统文化/社会主义/当代艺术)的基本判断。但在实际的工作与行动过程中也面临了相当大的困难,例如:艺术家是真的与古典和乡土相接通,还是仅仅在历史与现实的下游复述一套现成的话语。

鸣棹下东阳,回舟入剡乡。

青山行不尽,绿水去何长。

——崔颢《舟行入剡》

这次的展览分为“舆地”“洞天”“山河”三个单元,即是通过行走唐诗之路,探寻人与世界的三种关系:“舆地”中,人在大地上行走与策动;“洞天”中,人和天地表里兴发的深邃幽玄;“山河”中,人于世间生息行止的深沉诗意。

披拂趋南径,愉悦偃东扉。

一片土地本是无言之物,但因为诗的行游,它成为心的可居之处——有诗意的地方才有记忆。在展览的第一单元“舆地”中,我们聚焦“艺术的在地感知与地方工作”,呈现通过田野考察、在地实践催生出的鲜活思考与创作,也尝试“创作性”地参与地方文旅、文艺的建设工作。

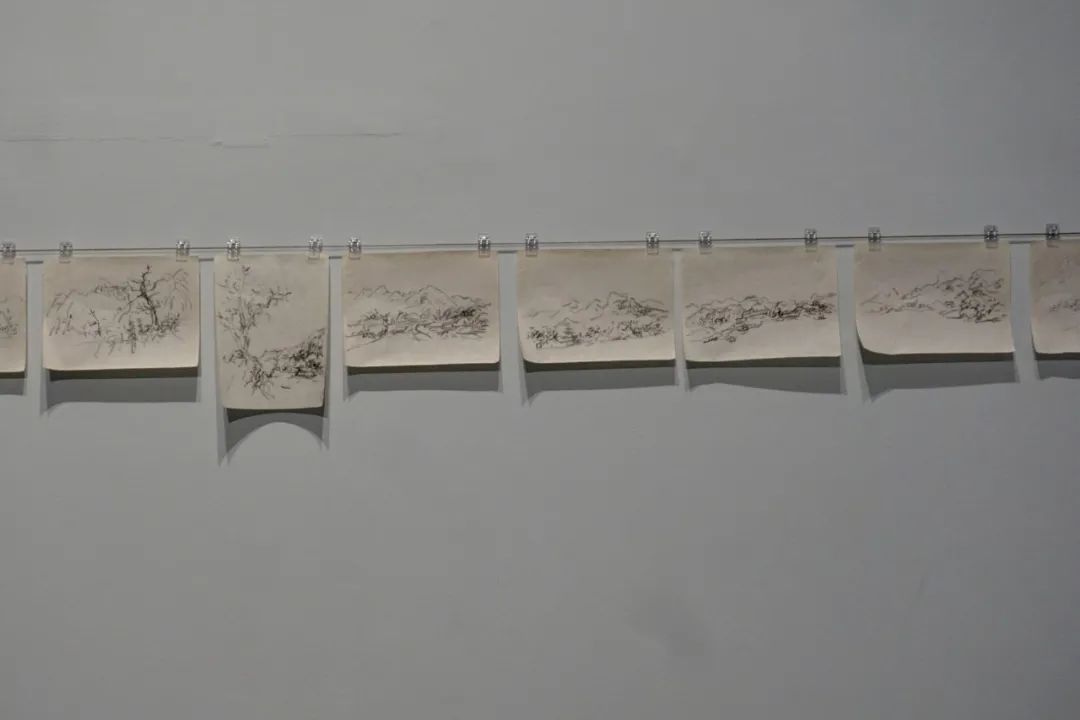

中国画长卷《清风廉路图》、《浙江大观图》

这个单元中,传统的中国画并非习惯性地对山水风物进行浪漫表达,而是对“实景山水”这一复杂命题的实验。每一幅作品的背后,都是一次实地行走的经验,转化为传统笔墨应对当代命题的锐意探究。这个单元还集中呈现了美院师生在诗路城乡所进行的实践案例,既有艺术驻地等当代艺术介入地方文化的方法,也有对地方陈列场馆展陈体系和面貌的实验式创新。

艺术在地案例——临海不临海

艺术在地案例——去田野艺术驻地计划

艺术在地案例——富春山居·数字诗路文化体验馆

《易·说卦》:“坤为地,为大舆”,我们希望唐诗之路上的“在地”艺术既非自限于地的“命题作文”,也非精英式的外部力量对地方想象的简单攫取,而应让艺术成为一种“策动性”的力量,以“诗”为线索,去编织人与大地的链接。

瓷土与青瓷装饰《千峰翠色》及灰书题壁“青山色”

《灰书题壁》及《千峰翠色》

倘有同枝条,此日即千年。

洞天是山水世界中暗含的心灵空间,也是“超越性”在大地上的保存之处。天台山的寒山子说:“君心若似我,还得到其中。”山林皋壤之中物我无尽,耳得为声,目遇成色,随意兴发——“兴发”就是人与世界的忽然交会,一时难分彼此。

巨幅中国画与书法《何处青山是越中》

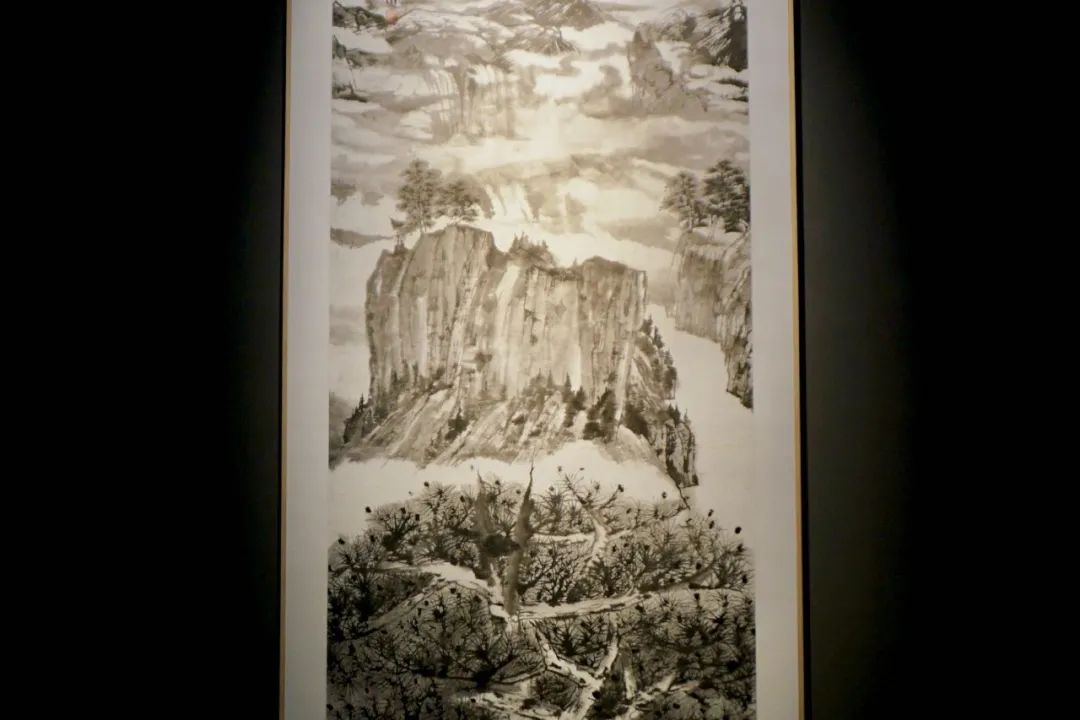

这个单元中,山水巨嶂的图式原型来自宋代道经中的“体象阴阳升降图”,点明了山水并非对象化的“大自然”,而是物我之间互相拓扑的世界图景。左右相对的书法句柱上,用势大力沉的颜体重复书写着“时时引领望天末,何处青山是越中”之问,这并非只是对越中山水的反复叩问,也是对存在本身的强烈追问。

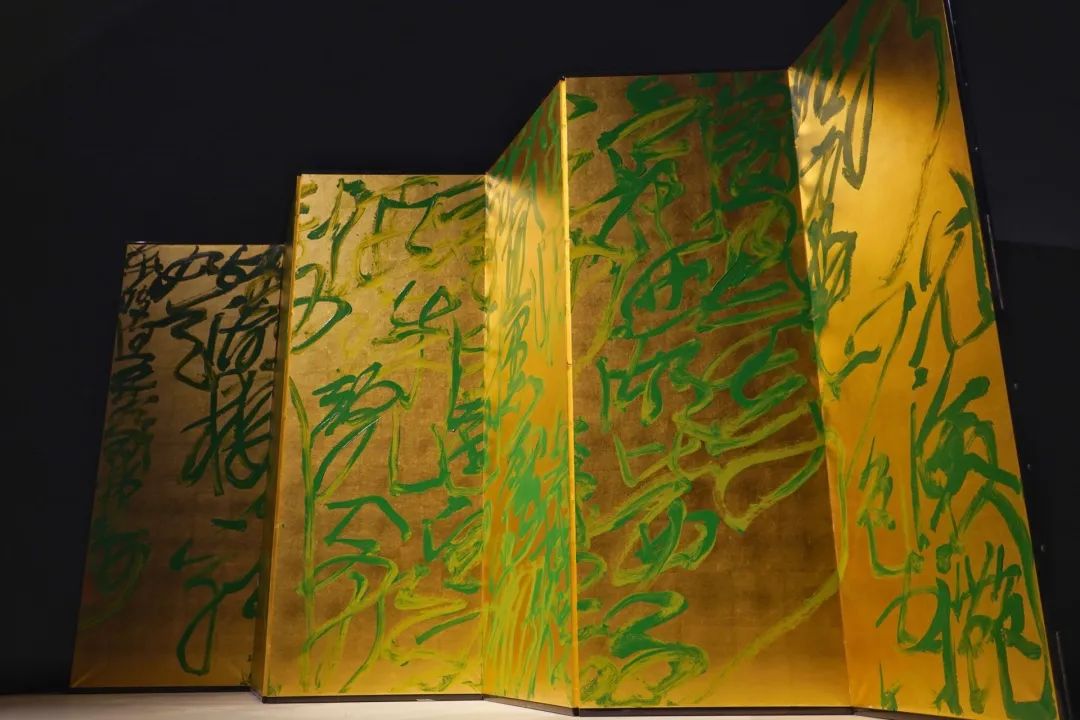

另一侧的展厅中,王冬龄先生的金屏“乱书”《西湖诗》与呈现唐诗字体设计的LED屏风和空间投影相对,卓鹤君先生的《梦天姥》山水中堂与洞天穿行的影像装置相应,传统书画媒介与科技媒体艺术在学院的研究谱系中所形成的对话不止于简单化的古今对照,更包含着艺术教育的本质命题。

王冬龄作品——《西湖诗》

卓鹤君作品《梦天姥》局部

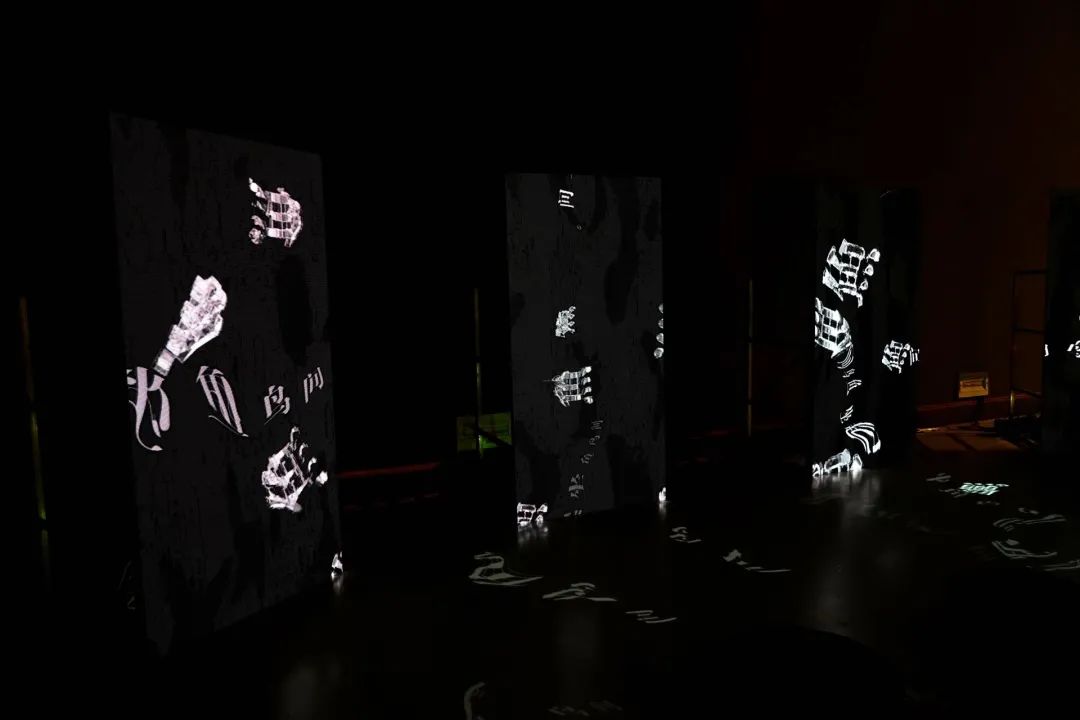

多媒体屏幕与空间投影作品《诗藏万象,字中乾坤》

与西方相比,中国艺术的独特之处在于对物我关系的理解方式,它并非“摹仿(Mimesis)”,而是“起兴”,这也许是松动当代艺术困局的一个路径。“兴者起也”,是我们跟世界打交道的过程中那种诗性的生发,情物交感,身心发动,而后牵引出一切形式的创造力——这是艺术在任何时代都不会被替代的因素。艺术在这个层面上通向“存在”的幽邃:作品的生成追慕造化本身的生成。

不惜去人远,但恨莫与同。

这个单元中,素描、油画、影像等媒介材料对山水与人文的探究以“内在的风景”与“日常的诗意”为旨归。“山中何所有,岭上多白云。”艺术中的山河并非只满足于对风光的描绘,更有对世界的意见和态度的表达,天光云影的描绘之下涌动着壮怀激烈,对山川的玄览与对人世的关怀都因诗情的兴发流变而成为了真正意义上的“山河大地”。

青山行不尽2——唐诗之路艺术展

展览时间:2022年3月6日至3月18日

展览地点:浙江展览馆1、2、3、11展厅

指导单位

中共浙江省委宣传部

浙江省发展和改革委员会

浙江省教育厅

浙江省文化和旅游厅

浙江省文学艺术界联合会

主办单位

中国美术学院

浙江省文史研究馆

联合主办

浙江省美术家协会

杭州市教育局

承办单位

浙江展览馆

中国美术学院科研创作处

媒体支持

人民日报、新华社、光明日报、中新社、人民网、中国文化报、浙江卫视、浙江日报、上海日报、解放日报、上海文汇报、中国美术报、杭州日报、浙江教育报、钱江晚报、都市快报、美术报、浙江电视台、杭州电视台、澎湃、天目、凤凰网、网易、腾讯、雅昌艺术网、艺术头条、凤凰艺术、画刊、打边炉、艺术当代、象外、宝藏、杭州网

总统筹:刘海勇、李都金、林应辉

执行统筹:朱翰石

策展团队:当代艺术与社会思想研究所

策展指导:卢杰、刘畑

执行策展人:刘呗宁

助理策展人:陈南汐、谢雨欣

策展组成员:陈迅超、李丁、龙奕瑭、吴凡蕊、项一帆、谢本颢、谢闻、徐梦艺、张诺馨

空间设计:杭州记叙建筑工作室

展览视觉:刘益红、顾文佳、赵家辉、施佳盈

展览宣传:徐元、刘杨、胡心云、庞洋、邹萍

展览标题书法:闵学林

审核 |闵罕 卢杰 张晨

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号跨媒体艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。