- 0

- 0

- 0

分享

- 载誉而来 | 市级创新团队(八)——国际一流作曲人才培养与实践战略创新团队

-

原创 2022-02-23

全面培养具备独立品格、

中国风范和全球视野的

顶尖作曲人才

编者按:在上海市教委、市财政局、市人社局的支持下,上海音乐学院自2018年起,组建并获批了9个市级高水平创新团队。

短短三年多时间,创新团队共产出各类成果2873项,其中新增各类课程98门次、获奖789人次、著作与专辑出版168种、高水平音乐会与作品首演等939场次,取得了优异的成绩。

创新团队在学科建设中发挥着重要作用,尤其是在跨专业相互交叉融合、协同作业等方面实现对“双一流”与高水平地方大学建设的有力支撑。同时,创新团队展现出对优秀人才的吸引力和集聚、对人才培养的保障、对区域经济社会发展与内外合作交流的贡献。

由此,学校将连续介绍各创新团队的建设成果与经验,以期“十四五”高质量开新局。

团队介绍

国际一流作曲人才培养

与实践战略创新团队

出人才:团队16人次在国内外重要学术组织中担任重要职务,且聚焦于培养作曲领域的顶尖人才,指导共23人次学生获得国际重大赛事奖项。团队成员主持21项省部级以上科研项目,其中6个项目入选国家艺术基金资助,5人次作为专家组成员参与国家社科基金重大项目。10人次获得国家级、省部级各类专业奖项和荣誉,9人次入选各类人才项目、科研项目及重大文艺创作资助项目。

出作品:团队自建立以来,有59部各类题材和体裁的音乐作品、原创剧目相继完成世界首演并受邀在海内外演出。团队成员以第一作者出版具有影响力的高质量专著16部,并在海内外录制、发行7张唱片。

出思想:团队坚持打造“音乐思政”育人模式,始终致力于鼓励并指导学生创作高质量、正能量、鼓舞人心、礼赞生命的艺术作品回馈社会、服务人民,并在专业课程中构建全员、全程、全课程育人的格局和理念。团队成员的作品力图探索用现当代音乐的创作理念和技法来挖掘和突出音乐的“中国性”,在国内外舞台上传播好“中国声音”。连续举办5届“听见中国”项目,实质性推进中国当代音乐创作在全球跨文化语境下的实践与传播。

出标准:团队成功举办6次作曲学科国际学术研讨会、论坛和讲座,推出14项教育教学改革新举措,探索型的作曲实践教学率先树立了学科国际化建设的实施方案,也为全国高等音乐艺术院校提供了可操作、可借鉴、可复制的艺术人才培养方案。团队成员以第一作者在作曲相关学科国内外一流学术期刊上发表系统性学术论文,完善作曲与作曲技术理论相关学科课程和教材体系,35人次出席国际顶级研讨会和论坛,并发表主旨演讲。

团队聚集上海音乐学院作曲与作曲技术理论相关学科的老、中、青三代优秀师资。自建立之初,就致力于造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、视野开阔、开拓创新的国际一流的高素质、专业化作曲人才队伍。团队成员有长期较稳定的合作关系和相对集中的研究方向和研究成果,科研合作氛围浓郁、和谐,在作曲学科建设和内涵式发展中发挥了重要作用。

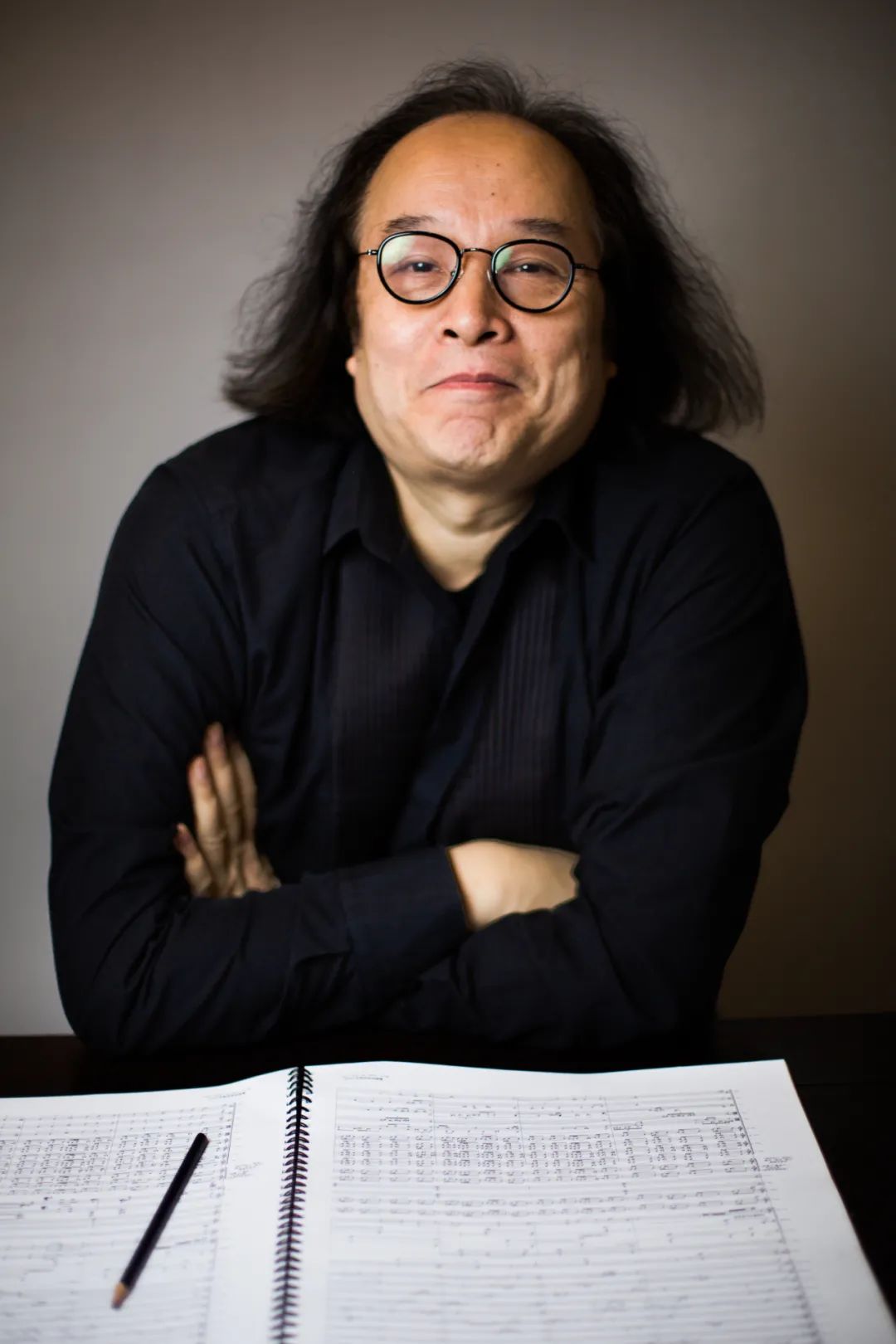

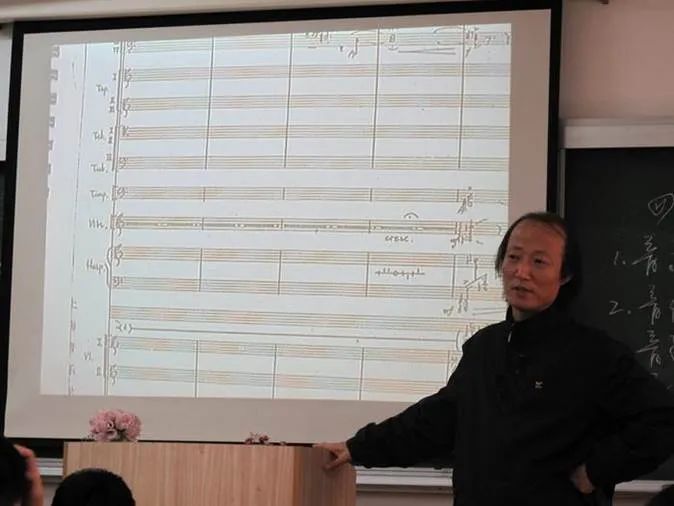

首席教授:叶国辉

团队骨干:尹明五、陈牧声、沈叶、温德青

青年教师:钱慎瀛、梁楠、陈功、秦诗乐、徐可、杨珽珽、李姝颖、吴冠青

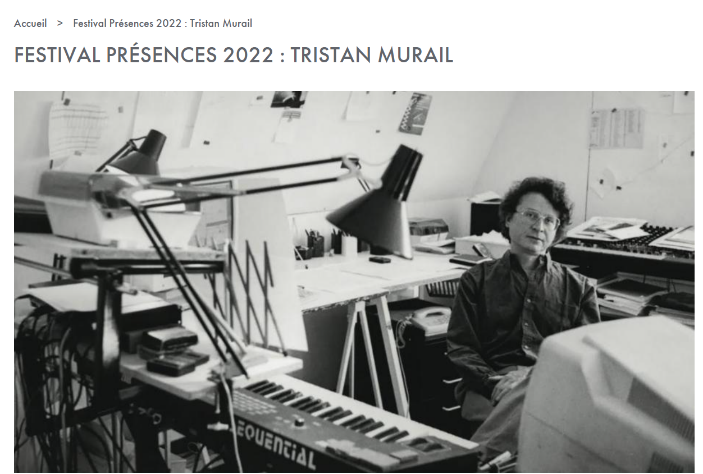

柔性专家:特里斯坦﹒缪哈依(Tristan Murail)

以立德树人为根本

以人才培养质量为核心

人才培养是高校的本质职能,是建设高水平地方高校的核心,亦是国际一流作曲人才培养与实践战略创新团队成立的使命和愿景。

团队始终围绕“厚植爱国情怀、加强品德修养、培养奋斗精神、增强综合素质”的育人目标,将立德树人融入对学生的作曲专业教育和社会实践教育等各环节,持续深化人才培养质量提升,以课程建设、教学建设、实践育人为本,探索人才培养最优路径。

本团队教师皆在教学一线承担着保障本科教育质量的重要职责,每学期为本科生授课平均课时量约为学校平均水平的两倍。在满负荷的教学工作量之外,团队教师注重教育教学实绩,根据应用型、实践型的本科评价标准,重视学生的主体性、创造性,充分保护学生有个性的创作内容,注重培养学生的作曲理论、作曲技法和实践、应用等综合能力,并着力建设拔尖人才培养体系,鼓励学生积极参加国内外专业比赛,在竞争中不断磨练。

尹明五教授指导的学生徐唯尊创作的管弦乐《村》获得2018年美国华尔道夫100国际作曲比赛二等奖,杨朝越创作的《将军令》,获得2020第五届上海音乐学院学院奖第一名。

陈牧声教授指导的学生蒋骁然获第29届意大利Città di Barletta国际音乐比赛第一名、立陶宛第一届“未来交响乐”国际作曲比赛第一名、奥地利维也纳The Classic Pure Vienna国际比赛作曲三等奖,并于2020年入选荷兰Gaudeamus基金会主办的第26届国际(荷兰)青年作曲家大会。

国际著名唱片公司Naxos出版了陈牧声教授的本科学生孙昊瀚在首届“黄自杯国际钢琴作品大赛”的获奖作品《天池-回响》,并在全球发行。

团队鼓励教师在课程体系、教学体系、教材体系、实践育人体系建设中不断推出创新性人才培养新举措。陈功副教授基于多年的教学经验和实践心得,凝练出新时期上海音乐学院《乐理》课程“基础性、应用型、国际化”的教学理念,以实景课堂与线上课程相结合的方式开展日常教学,该课程入选“2019上海音乐学院课程思政扩大试点示范课程”。

此外,陈牧声教授主持的《乐理》课程入选2020年上海音乐学院重点课程,《作曲课程》于2021年入选上海市高校一流本科课程。

团队坚持打造“音乐思政”育人模式,将音乐专业教育与思政教育有机融合,在教书育人中激发和鼓励学生开拓创新,在专业课程中构建全员、全程、全课程育人的格局和理念。

2019年,为策应国家乡村振兴战略,叶国辉教授带领本、硕、博共10位学生赴宁波余姚乡村进行采风,开展新乡村音乐歌曲创作活动。通过参观梁弄红色革命根据地、河姆渡博物馆、朱舜水故居,观赏四明湖红杉林的自然景观,欣赏姚剧并与民间艺人、非遗传承人深度交流,学生们感受到峥嵘岁月的红色印记,在山水间找寻各自对乡音的理解和渴望,对农村的一草一木产生了淳朴的情愫,并下定决心为振兴乡村文化贡献自己的专业知识和青年热情,开拓中国新乡村音乐的无限可能。通过此次活动,学生共创作了《梦回河姆渡》《苹果花开的时候》《相思》等9部优秀作品,并在作品完成后集体登上余姚的农村舞台,把自己的作品表演给当地的父老相亲,回馈乡村赠与的创作灵感。

此外,团队成员始终致力于鼓励并指导学生创作高质量、正能量、鼓舞人心、礼赞生命的艺术作品回馈社会、服务人民,积极参与慈善公益文化创作。2020年初新冠病毒爆发,叶国辉教授指导来自武汉的2017级本科生周成宇创作歌曲《秀发》,鼓励他为家乡父老加油,并歌颂坚守在疫情一线的医务人员,展现了新一代作曲人才的担当。

将教书与育人有机结合,既传播知识,又塑造灵魂,从培育学生的品格、品行、品位入手,引导学生坚定理想信念,实现学识与人格的全面发展,培养德艺双馨、红专兼备、国际视野、全面发展的拔尖创新艺术人才。

服务国家战略

全面助力上海城市软实力提升

文运同国运相牵,文脉同国脉相连。新时代为文艺创作、学术创新提供了无比广阔的天地。为响应“建设具有强大感召力和影响力的中华文化软实力”的时代号召,团队成员力图探索用现当代音乐的创作理念和技法来挖掘和突出音乐作品的“中国性”,在国内外舞台上传播好“中国声音”。

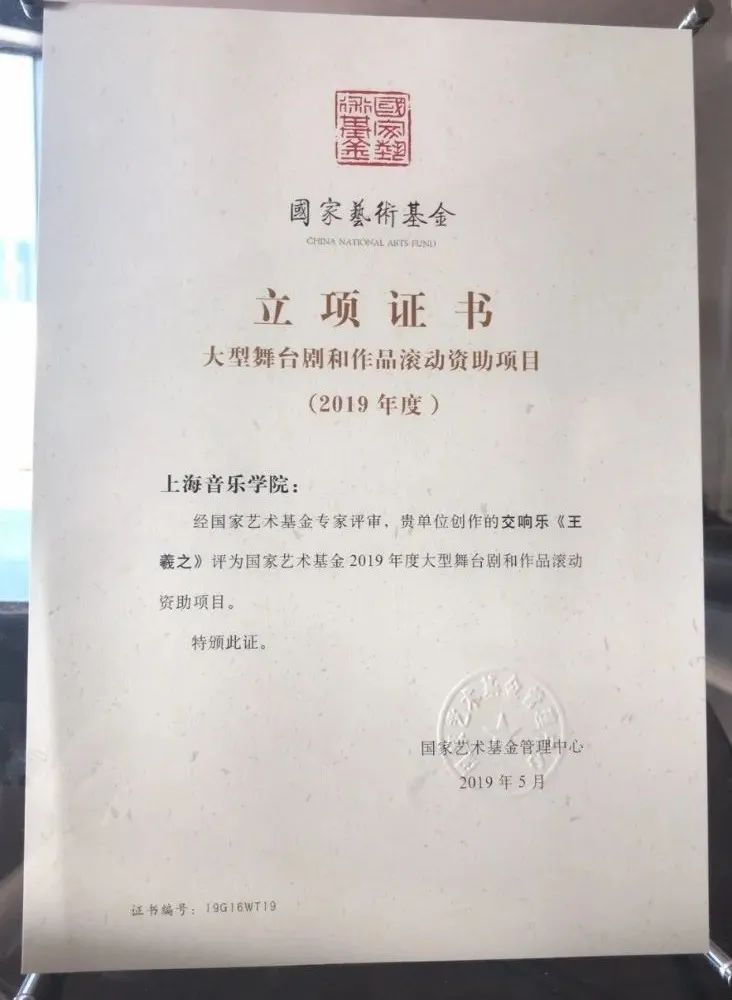

叶国辉教授创作的交响乐《王羲之》以魏晋文人王羲之为中心展开相关的人文叙事,以极尽水墨韵致的交响化语言俯仰天地、畅叙幽情,讲述中国故事,凸显以“书圣”王羲之为代表的中国传统文化之深刻内涵。

该项目是上海音乐学院最早获得国家艺术基金资助的项目之一,作品几经复演后,于2019年从全国173个结项作品中脱颖而出,作为“好中选好、优中选优”的精品项目,再次获得国家艺术基金大型舞台剧和作品滚动资助项目,受到国家艺术基金管理中心的高度认可和大力支持。近年来,团队的其它成员也获得了多项国家艺术基金的支持。

当代音乐周艺术总监温德青教授致力于当代音乐的推广和发展,他的作品脉脉温情中贯穿着质朴的中国民间曲调,并且他多次在国内外重要作曲论坛讲座中,强调中国传统音乐在当代音乐中的重要传承作用,如《痕迹系列》与《泼墨系列》谈中国传统书画对音乐创作的影响。

沈叶教授于2018年12月在莱比锡门德尔松音乐学院讲授中国当代音乐的特质与内涵,富含中国元素作品《秋江放棹》由德国Asian Art Ensemble乐团委约并在柏林首演。

特里斯坦﹒缪哈依教授以中国乐器古筝为元素创作了交响乐作品,且作品已定于2022年在Radio France Presences国际艺术节“致敬缪哈依专场系列音乐会”上,由法国广播爱乐乐团在巴黎进行首演。

团队青年教师徐可运用家喻户晓的黄河流域民歌《黄河船夫曲》为主要素材创作的唢呐与交响乐队作品《黄河随想》;以五谷粮食为创作元素,表现中国特有农耕文明与精神的打击乐作品《谷乐生声》;以苏州评弹为切入主题的交响乐队作品《姑苏忆》、以中国古代笔墨文化为题材创作的打击乐独奏《墨思》等。

博士后吴冠青老师创作的《姑苏景·五月》入选“听见中国”项目,由张亮携上海爱乐乐团首演,室内乐作品《广陵随想》于2019年在保利剧场由HAN Ensemble首演,作品《争春》在《西江月》中德作曲家交流音乐会上演。

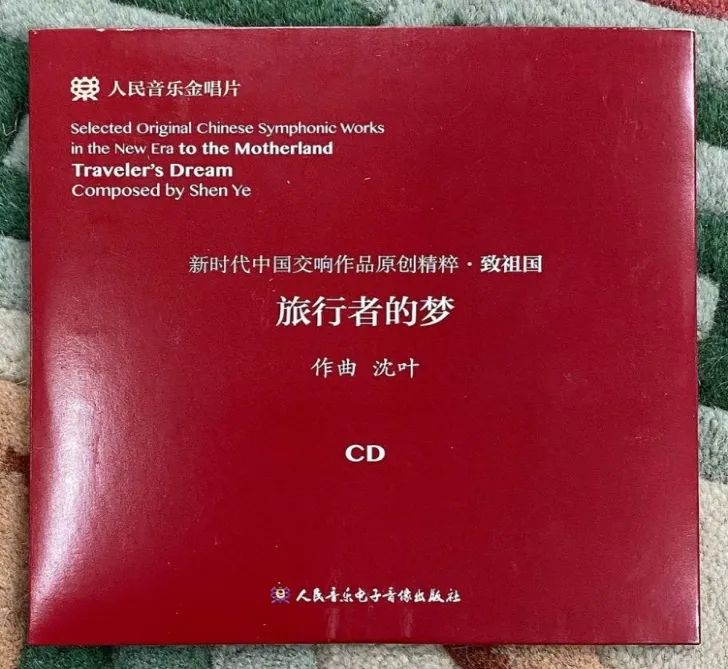

2019年,在庆祝建国70周年之际,尹明五教授作品《祖国,光辉的太阳》成功上演于“祖国,我亲爱的母亲——献礼中华人民共和国成立70周年声乐新作品音乐会”。叶国辉教授的作品《中国序曲》在英国著名音乐厅巴比肯艺术中心由英国皇家爱乐乐团演出,该作品随后由德国班贝格交响乐团于上音歌剧院再次上演。陈牧声教授主持的《中国音诗——庆祝共和国70华诞声乐交响音乐会》的创作项目和制作项目均入选2019年度上海市重大文艺创作项目。沈叶教授的作品《旅行者的梦》作为《新时代中国交响作品原创精粹·致祖国》系列的优秀作品,由人民音乐出版社出版金唱片。

为献礼中国共产党成立100周年,团队产出了《咏梅》《草原长歌随想》等7部优秀交响乐新作品,用动人旋律描绘中国共产党百年历程画卷,谱写新百年梦想的华彩乐章。这些佳作也作为团队师生学习党史的特色载体,为党史学习教育提供题材丰富、形式多样、生动鲜活的优质内容,凸显了团队成员的创造性、活力和专注于学科发展、课程思政的智慧与精神。在上好音乐党课,增强民族自信、弘扬传承红色音乐文化的过程中,同时彰显上海海派文化品牌建设的凝心铸魂作用。

各种题材、体裁的具有创新意义和社会、文化、经济效益的优秀作品既体现出浓郁的民族风格与鲜明的时代特征,也展示了中国现当代音乐创作实践的技术理论特点;既融合了古典与现代、东方与西方等多种艺术元素,也揭示了深刻而富于哲理性的注重对音乐“本质”的要求,不仅在世界范围内得到广泛的演出和推广,获得各项国际国内重大奖项,彰显了中国文艺创作者的实力,奏响文化自信的新时代强音,全面助力上海城市软实力提升,深化建设更加开放包容、更富创新活力、更显人文关怀、更具时代魅力、更有世界影响力的社会主义国际文化大都市。

高端国际学术合作推动

教学互联、文明互鉴、民心互通

团队不断探索教学、创作、研究与实践有机结合的学术纵深,推出了一系列高水平、国际化的学术活动和高端合作项目,有力推动了作曲学科的思想沟通、取长补短、学术创新。

此外,通过邀请海内外具有重要影响力的著名作曲家、学者、演奏家为学生授课,以个性化辅导、大师班讲座与传统课堂教学模式相融合,使学生在国际化课程中接触到国内外最前沿的创作理念、作曲技术、分析方法和演奏技法,并极大地锻炼了学生跨文化交流能力和学习能力,实践音乐会的举办更是直观地展现着学生的学习效果和收获。

这种探索型的艺术实践教学,率先树立了学科国际化建设的实施方案,也为全国高等音乐艺术院校提供了可操作、可借鉴、可复制的艺术人才培养方案。同时,中外知名演奏家还把团队师生的优秀作品带出中国,在和全球各地乐团的合作中向世界展示当代中国音乐的创作实力。

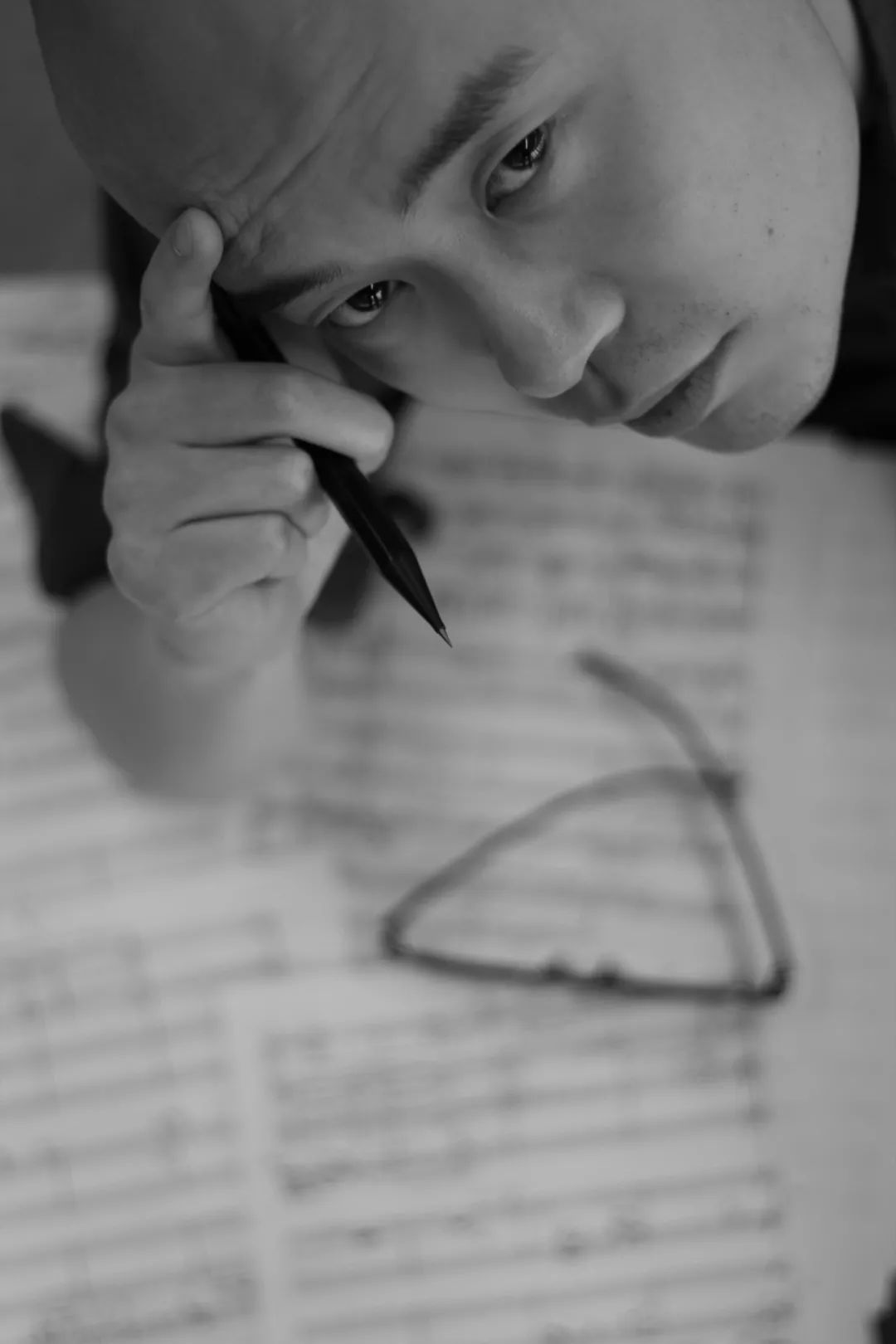

法国专家特里斯坦﹒缪哈依教授是频谱音乐的创立者之一,同时也是法国巴黎音乐学院和美国哥伦比亚大学在计算机音乐领域的荣休教授。作为本团队的柔性引进高层次专家,缪哈依教授在上海音乐学院举办了系列讲座和大师班课程,为本科、硕士和博士学生开设了一对一辅导小课,并在辅导课前后对学生作品乐谱进行阅读、修改。即使在新冠疫情期间,缪哈依教授依然坚持克服时差困难为学生进行线上授课和辅导,极大地拓宽了学生创作中的思路和眼界。

2021年,缪哈依教授与青年教师杨珽珽合作在研究生部开设全年课程《20-21世纪西方经典音乐作品分析与诠释》,尝试将读谱分析、声音聆听以及历史语境三者结合起来,让学生既拥有独立分析与判断当代作品的方法,也具有20-21世纪以来经典作品的历时性聆听经验,同时能够站在不同语境下对不同作品进行理解与审美。

缪哈依大师班学生、上海音乐学院少数民族学生依克山· 阿不都沙拉木在缪哈依教授的推荐下参加了2019年卢奇亚诺·贝利奥国际作曲大赛,作品《Divine light-for chamber》在全球128位选手中胜出,并获得唯一大奖。

缪哈依教授指导的大师班学生丁岚清受国际知名音乐节Radio France Presences国际艺术节委约,其作品于2021年2月由法国广播爱乐乐团在法国广播音乐大厅全球首演。

此外,在团队建设期间,缪哈依教授以多元文化的世界性视角和团队成员在学科建设上进行了多次的深入交流,在国际音乐创作前沿和中国传统音乐文化的双向结合中,为作曲专业的发展和教学给出了有效建议。他还致力于促进上音与国际顶级学术机构和乐团的长期、富有成效的高端合作,着眼国际前沿音乐的实践创作与理论分析,立足中西共同探索音乐发展的未来之路,不断推动上音作曲学科走向世界舞台。

团队主办的“听见中国”是跨文化的作曲学术交流和艺术实践项目,邀请中外年轻作曲家根据中国传统音乐和中国文化元素进行创作,并以交响乐的形式来呈现。自2015年至今已经成功举办五届,40位来自国内外著名高校的杰出年轻作曲家通过此项目与中国传统音乐文化结缘,他们分别来自美国、英国、日本、法国、澳大利亚、南非、哥伦比亚、挪威、罗马尼亚、伊朗等22个国家,在海内外作曲界产生了非常积极、广泛的影响力。该项目产生的40多部作品涉及种类繁多的中国传统文化元素,如京剧、昆曲、越剧、秦腔、粤剧、陕北民歌、姑苏小调,江南丝竹、评弹,少数民族音乐、古代诗词、神话传说和《诗经》等。

世界各国的青年作曲家谱写中国,是一种跨文化的深度交融,以一种创新型的传播方式让世界听见中国、感知中国,它伴随着世界青年作曲家的成长,见证了当代中国音乐开放、包容的胸襟,支撑着青年音乐人追寻自信,拥抱世界,推动了文化交流、文明互鉴和民心互通。同时,项目在推出切合国家文化发展战略的优秀音乐精品同时,让中国当代音乐创作发展做到“有声有据”,既有效地推进创新探索,又多元地诠释全球跨文化语境下的中国音乐创作,切实推进文化的“实践传播、和谐与共”。

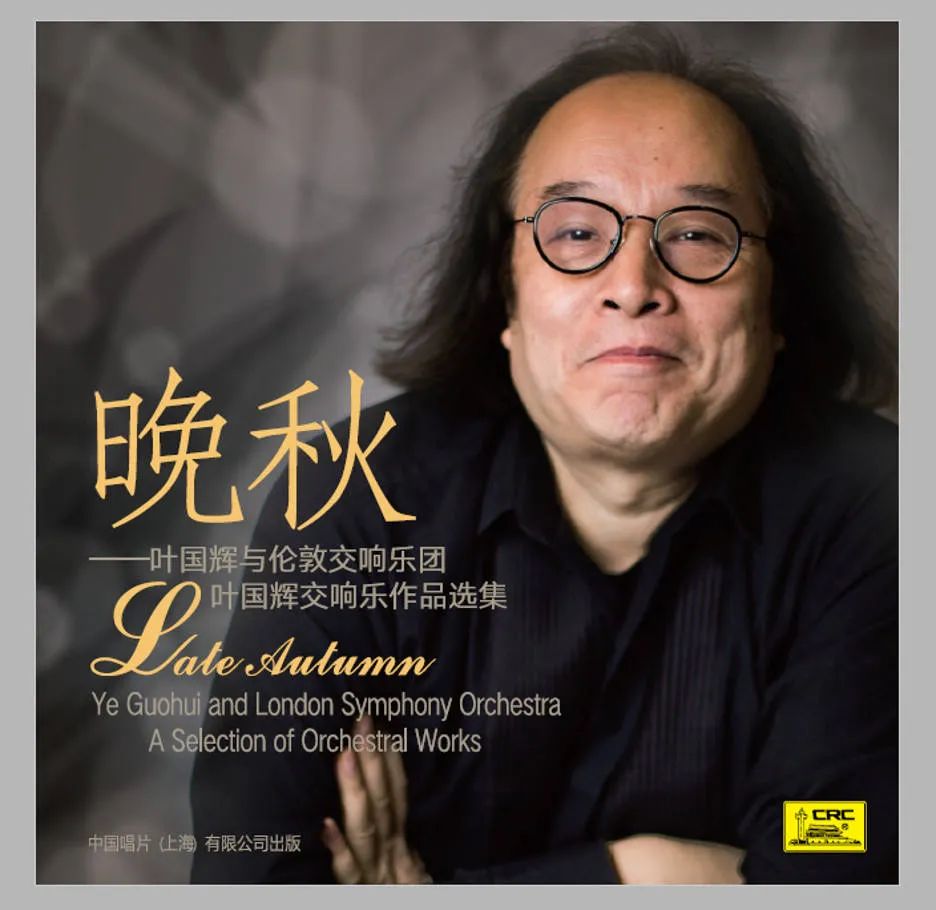

2020 年 11 月,《晚秋——叶国辉交响乐作品选集》在上海交响乐团音乐厅隆重发布,该唱片是叶国辉教授前往世界顶级录音棚圣地英国阿比路录音室Abbey Road Studio,与世界前五大著名交响乐团之一的伦敦交响乐团合作录制,由中国唱片有限公司上海分公司出版。这张唱片是中国作曲家第一次在阿比路录音室完成的个人交响乐作品专辑的录制,包括后期制作、宣传等工作。这为中国交响乐与世界的对话打下了坚实的基础,让中国作曲家更有自信站在“世界的高度”回眸中国,倾听中国。

上海当代音乐周、“听见中国”项目、缪哈依国际大师班系列学术活动、当代音乐国际化课程项目、国际当代音乐资料中心建设等国际化项目不仅有利于作曲基础理论的完善和前沿理论的探索,使得上音作曲学科在学术上一直保持全国领先地位,还在学科交叉方面产出了突出的、富有创新性的成果。有效提升了建设成果在世界范围内的学术影响,促进国际间的双向交流、展示我院的学科建设成果、实质性推进中国当代音乐创作在全球跨文化语境下的实践与传播。

助力青年人才

促进协同发展

作曲是一个高度个性化的艺术领域,如何有组织、有策划,在尊重创作个性的基础上,注意协同,加强老、中、青三代梯队建设,联合作战能力,是国际一流作曲人才培养与实践战略创新团队建设始终的一个重要使命。

团队中青年教师是作曲学科教育教学中的有生力量,是团队获得可持续发展的重要一环。团队尤其重视提高40岁以下的青年人才的教学、科研、艺术实践能力,培养具有国际竞争力、高水平创新型的优秀青年作曲人才。

在首席教授的带领和统筹推动下,团队为成员的职业发展、教育教学水平的提高提供了宽松的环境,通过“一人一策”的支持方式,重点培育,持续助力,为青年人才搭建发展平台,在教学资源配置、科研经费配套、国际交流及扩大影响力等方面集中支持力量提升和促进青年人才教学、科研及艺术实践的质量与水平,取得了较大的成效。且各位成员在教学目标和研究方向不变的前提下,可适当自主调整技术路线。团队重视内部文化建设,鼓励团队成员间相互合作、知识共享、平等交流、协同创新,充分发挥团结协作的精神不断提高团队凝聚力。

团队建设期间,温德青教授担任东盟作曲家联盟副主席和武汉音乐学院客座教授、宁夏大学兼职教授,其创作的交响组曲《黄土地之歌》获国家文旅部全国交响乐首批推广。

2021年,我院音乐创作及现代作曲技法、管弦乐配器技法教学与研究的学科带头人之一尹明五教授获得上海音乐学院第二届“周小燕教书育人奖”荣誉称号。“周小燕教书育人奖”两年一届,与“贺绿汀艺术成果奖”“黄自教学科研奖”“萧友梅校长奖”共同构成上海音乐学院顶级荣誉体系“四大奖”。

经过团队有计划、有目的的培养和扶持,几位中青年教师均已成为学校在作曲学科建设方面的骨干力量。团队建设期间,陈牧声老师晋升为教授,自2019年起担任上海音乐学院学术委员会候补委员,作曲指挥系副主任。沈叶老师晋升为教授,于2019年与全球最古老的音乐出版社Breitkopf & Härtel 大熊出版社签约,成为该社签约的首位中国作曲家。

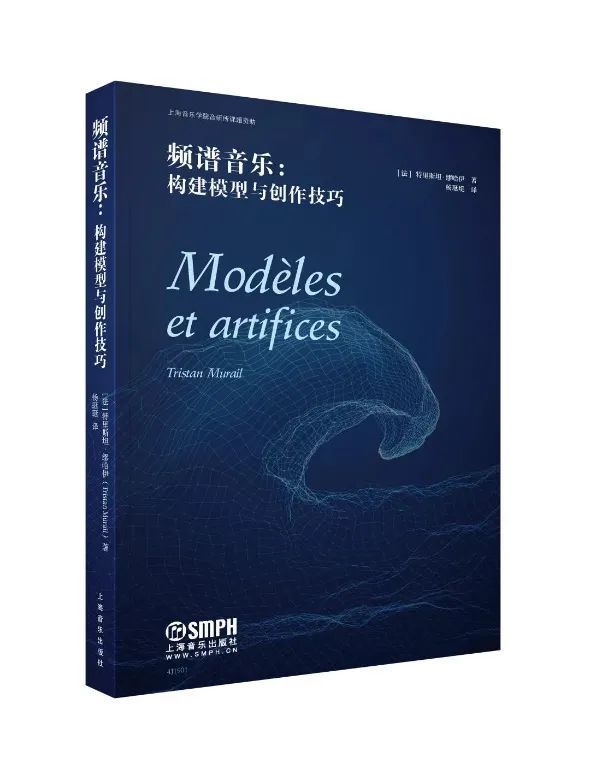

杨珽珽老师晋升为副教授,其译著《频谱音乐:构建模型与创作技巧》与2021年5月由上海音乐出版社出版。

陈功老师晋升为副教授,并被遴选为电影音乐制作方向硕士研究生导师。秦诗乐副教授2019年被遴选为上海音乐学院“电影音乐制作”方向硕士生导师,担任第二届国际电子音乐比赛“丹尼奖”评委,2020年加入中国电影家协会担任电影声音艺术工作委员会委员。

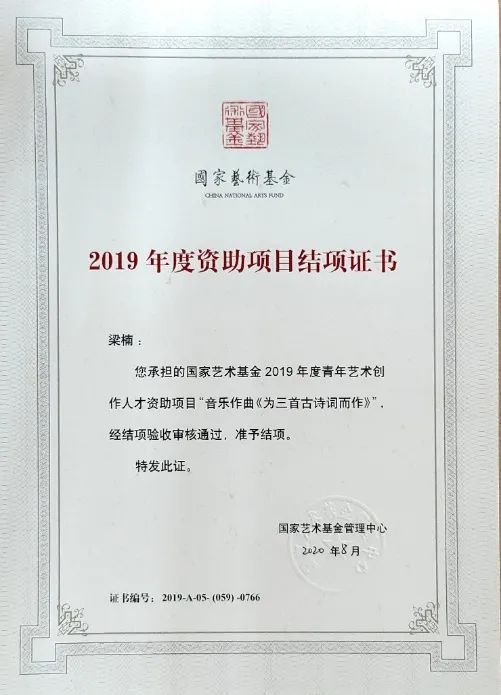

青年教师梁楠入选国家艺术基金2019年青年艺术创作人才资助项目及上海市“晨光学者计划”和“浦江人才计划”,出任上海当代音乐周副总监,于2018年和2020年担任“国家大剧院·青年作曲家计划”比赛评委。

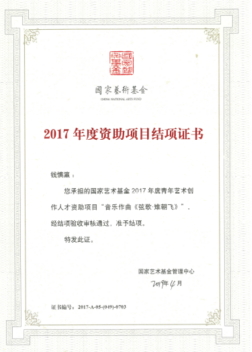

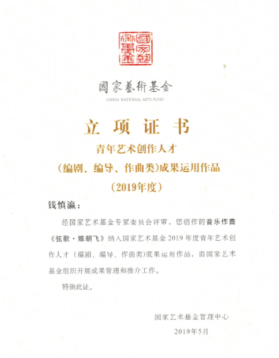

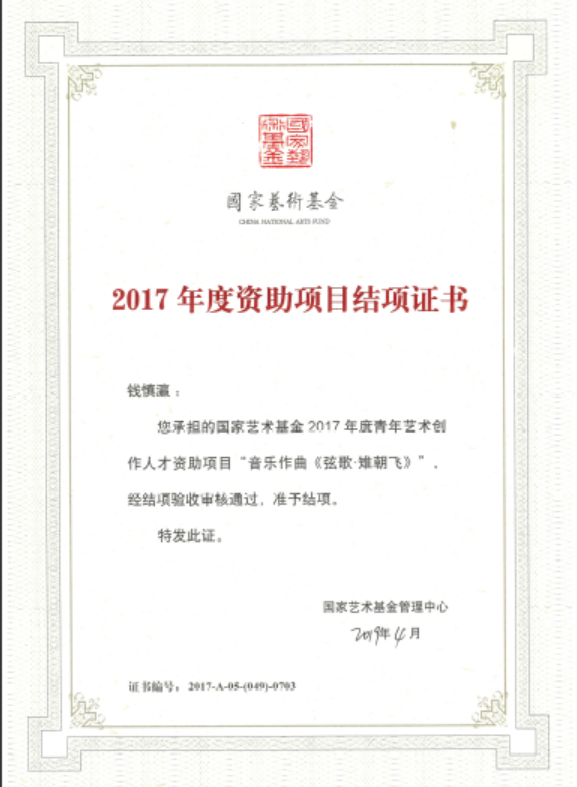

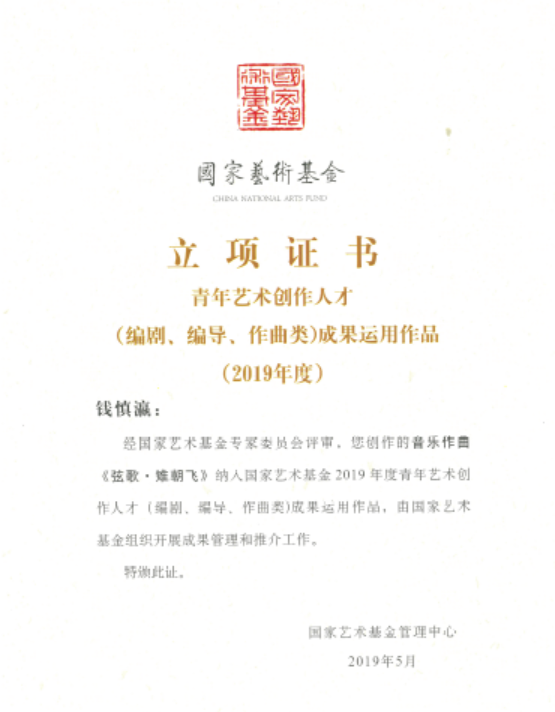

青年教师钱慎瀛的作品《弦歌·雉朝飞》入选国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目并经结项验收后,作为全国五部获选音乐作品之一再次入选国家艺术基金青年艺术创作人才成果运用项目。

回顾团队建立之初的申报方案,彼时的博士生徐可、博士后杨珽珽均已通过公开招聘进入上海音乐学院作曲指挥系、音乐学系工作,完成了由学生身份到教师身份的转变。徐可老师2019年入选中国文化与旅游部“时代交响——中国交响音乐作品创作扶持计划,凭借作品《天启》获得2019 第五期“国家大剧院青年作曲家计划” 一等奖,并入选2020 上海人才发展基金会资助项目。

美国密歇根大学博士生李姝颖于2018年11月受聘为上海音乐学院贺绿汀中国音乐高等研究院青年研究员,并于2019年作为首位音乐与舞蹈学专业领域的青年学者入选上海市教委超级博士后项目,也是我院首位入选该项目的青年人才。她2020年起任职美国贡萨加大学作曲与理论助理教授(终身制轨道),并成为美国斯波坎交响乐团21世纪交响乐理事会理事。她的作品《紫金山焚》2021年作为全球七部作品之一受到美国国家歌剧中心 (OPERA America National Opera Center Discovery)基金支持。

团队预备成员、德国斯图加特音乐学院博士生朱一清于2021年获得国际顶级作曲赛事巴塞尔作曲大赛(Basel Composition Competition)第一名,并通过上海音乐学院高层次人才、优秀紧缺人才公开遴选进入上音作曲指挥系工作,为团队和学科的持续性发展注入人才创新活力和动力。

经过三年的建设,团队成员均形成了各自的作曲风格,学贯东西,各有特色,在作曲领域同一年龄段的作曲家中列居前茅,有较高的活跃度与充分的话语权,成为作曲学科的引领者、前沿领域的探索者和上音建校使命的践行者,并为学校的“双一流”建设事业和各类各级学科评估、分类评价提供了强有力的数据支持和贡献,并怀揣服务人民、服务社会的理念,在文艺创作的供给侧输入世界一流水平的人才和作品,团队整体实力达到战略创新水平。

三年建设周期内,该创新团队受到上级单位、院领导、学校各职能部门和教学部门的大力支持和帮助,这对每一位参与团队建设的成员来说都是受到启发、鞭策、激励和不断实践、发展、尽善尽美的过程,这亦将成为每位团队成员作为高校教师这个职业生涯中的高光乐章。

未来,国际一流作曲人才培养与实践战略创新团队的诸位成员将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,承接国家战略,担当文化使命,创国际先进水平,落实立德树人根本任务,深化教育综合改革,继承中华民族音乐传统和经验的同时,不断吸纳世界各国、各民族的优秀音乐文化,以博大的胸怀,容纳经典艺术力量,并一如既往地秉承国际一流战略创新团队的精神和高昂斗志,开启中国特色世界一流作曲团队建设、发展并走向更大辉煌的新征程。

上海音乐学院创新团队系列

持续更新

创新,带来无限可能

来源:作曲指挥系、发规处、人事处、科研处

供稿:海上音讯社

文案整理:林尹茜、李若妍

设计:leisurelyzs

编辑:彭畅

小音征稿啦

下一个登上

官微、官博、官方B站、官方抖音的

可能就是你!

快来投稿吧~

征稿类型

人物|身边的优秀师生榜样或校友故事

图片|记录上音两校区的摄影设计

视频|师生才艺展示及编曲创作

创意 | 适合新媒体传播的作品

投稿方式

发邮件:shcmxcb@shcmusic.edu.cn

标题:投稿-类型-姓名-年级-学院

投稿要求

作品确为作者本人原创成果

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号上海音乐学院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。