- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 |2021年最后一个开馆的新美术馆,一不小心却成了年度之最

-

2021-12-31

今天是12月31日,2021年的最后一天,让我们一起和2021说声“再见 ”,迎接更加美好的2022年吧!在这里,“凤凰艺术”祝您新年快乐,2022年一切顺利,愿艺术之光照耀你我!

回顾过去一年,一方面伴随着建党百年,一大批红色主题的精品展带领人们通过艺术回顾中国共产党的百年征程;另一方面 NFT 火爆,中国艺术圈积极参与,共同营造 NFT 元年的全球热潮。2021年,新冠纪年的第二年,人们似乎已经习惯预约看展,量体温,出示健康码、行程码,甚至48小时核酸检测报告。在观展难度增加的情况下,全国上下的艺博会却是一片欣欣向荣的景象,线上线下艺术品成交火热,拍卖市场更是频创新高。

一直以来的美术馆建设热潮在疫情期间似乎并未势弱,2021年多个美术馆迎来开馆,从 UCCA Edge、浦东美术馆、西海美术馆、潇当代美术馆、成都市天府美术馆、成都市当代艺术馆、香港M+博物馆,到年底最后一个开馆的 BY ART MATTERS 天目里美术馆,无不展示出后疫情时代美术馆不缺席的势态。

BY ART MATTERS 天目里美术馆,经过九年筹备,终于在2021年12月25日起正式面向公众开放,开馆展览“从无到有”旨在探索日常生活中“有”与“无”的辩证关系,汇聚了中外当代艺术家对“无”这一概念的理解和表现。“从无到有”将激活观众的感官、在已消逝的事物中重新找寻其存在的意义和在貌似无为之事上有所为,以三条不断交织的路径探索艺术与无的关系,并提出人在世界中自洽的新方式。以下是“凤凰艺术”带来的展览有关报道。

点击阅读相关文章

风帆林立,树影绰约,跨过一座红桥,BY ART MATTERS 天目里美术馆便以优雅、轻盈的姿态向来者敞开。作为天目里园区空间序列的起点,它被设想成一个“生活与劳作之外的第三场所”、“艺术事件的发生器”,肩负着激活园区动能和生命力的重任。架空的体块引进了风的呼吸,通透的立面模糊了内外的界限,建筑本身的留白使它涌动着无限生气。

▲ BY ART MATTERS 天目里美术馆外观图 摄影:Wen Studio

这座“漂浮”的美术馆出自国际著名建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)之手,其轻盈的意向来自多风的海港热那亚。屋顶采光筒的白帆造型正好应和了海港的意向,半透明织物构成的帆面有着严谨的几何弧度,符合杭州全年的光照规律。至此,海风、白帆与明亮的自然光共同构建出一种空濛又不至于飘忽的场所气质,清水混凝土和布幔纹理的阳极氧化工艺铝板幕墙组合,使场馆在含蓄文雅中蕴含着永恒的宁静意味。

“海风吹拂着母亲晾晒的床单,如同海上的帆船张开的白色风帆”。

美术馆主体建筑面积约6000㎡,一层展厅面积约为2000㎡,四至七层为展厅、报告厅和图书馆。

▲ “从无到有”(A Show About Nothing)展览现场,现场摄影:吴清山

经过九年筹备,BY ART MATTERS 天目里美术馆于2021年12月25日起正式面向公众开放,开馆展览将持续至2022年5月8日。展览的主题为“从无到有”(A Show About Nothing),这一概念由BY ART MATTERS天目里美术馆馆长弗朗切斯科·博纳米(Francesco Bonami)提出,斯特凡诺·科利切利·卡戈尔(Stefano Collicelli Cagol)与吴天及孙熳共同策划。“无”之体与用的关系历来是中国哲学的重点议题。“无”是本体论意义上的“天地之始”,作为道体,它创化万物,“有”则为化育的生生气象。“无”不等同于“空”,它只是表达困境下不得不使用的一个代称。有无相生,同出异名,“有之以为利,无之以为用”,二者不可偏废。有与无的辩证关系展现了无形无相的巨大能量,强调表象之下的意义之显现。

▲ “从无到有”(A Show About Nothing)展览现场,现场摄影:吴清山

当代中外艺术家们如何处理“无”这一概念是展览的要旨。开幕展汇集了包括弗朗西斯·埃利斯(Francis Alÿs)、莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)、耿建翌、罗伯特·格罗夫纳(Robert Grosvenor)、汉斯·哈克(Hans Haacke)、梁芝兰(Ghislaine Leung)、李燎、刘国强、卡迪·诺兰德(Cady Noland)、小野洋子(Yoko Ono)、提诺·赛格尔(Tino Sehgal)、鲁道夫·斯汀格尔(Rudolf Stingel)、杉本博司(Hiroshi Sugimoto)、童文敏等三十余位国内外知名艺术家的经典作品与根据空间特性创作的委任作品。观众被期待“一无所有”地进入走进展厅,在艺术的语境下重新审视对日常之物的固有观念。

▲ “从无到有”(A Show About Nothing)展览现场,现场摄影:吴清山

展览在设计布局上对展馆做了最小化的改动,展品散布在一层和六层的各个角落,建筑本身即作为一件展品呈现,某种意义上这也是建筑空间“从无到有”的生成过程。一楼展厅的第一个作品是《悬梁》,一个长方体的装置,它邀请观众上墙并沿梁行走,近距离感受光筒的形态。在天花板结构间旋绕徘徊像在隐秘的阁楼上行走;置身大厅与展场之间的墙体空间,也给人身处狭长的后台通道之感。除了拾级而上接近天光所产生的崇高与孤独感,人们在彼此观照的情境中,可能会因相互的距离而感到放松或紧张,同时也能更开放地面对虚空状态或自己。

▲ 《悬梁》(Interlude) 钢架龙骨、木板、石膏板,512x1260x320cm,2021,BY ART MATTERS天目里美术馆委任,图片由__和 Edouard Malingue 画廊提供,现场摄影:吴清山

展厅内大跨度的无柱空间因为缺少稳定的视觉焦距物,加上漫溢的天光和通透的玻璃幕墙,其空间氛围和主体意识不免呈现出飘忽迷离的状态。而艺术的出现将填满其中的空白,创造出意义和内容。在场馆、艺术品与主体的互动中,观者得以体悟此间的“场所精神”——一种流动的、不设缚且轻盈的出神体验;同时,散落在各处的艺术装置又聚焦起空间中的事件意义,焕发真正的艺术活力。

BY ART MATTERS天目里美术馆馆长弗朗切斯科·博纳米表示:

“我们想在一个美妙的空白空间内呈现一场关于‘无’的展览。事实上,我们希望前来观展的观众理解并享受‘无’与‘空’之间的差别。在体验建筑空间的同时,也体验到‘无’的本质之美——这也是我们绝大部分生活的组成部分。”

展览带领人们沉浸在日常看似无意义的事物中,它邀请观众在其中晃荡、出神,但在经历时间、物质及反思的缺失后,新的意义终将澄明显现。

▲ “从无到有”(A Show About Nothing)展览现场,现场摄影:吴清山

散落在各处的艺术装置邀请观众探究“无”的丰富含义,通过对无意义事物的呈现促使观者自我追问表象之下的深刻内涵。“无用的日常”究竟能否生发哲思?答案是肯定的。无用之用,方为大用,正是我们身边不起眼的寻常事与物,周流不息着生命的终极。

通过有意识地将自我抽空,将艺术缩减到最小限度,艺术家提醒我们要“致虚极,守静笃”,保持无知、无为、无用的状态,当“有形有相”消隐退却,“无”的力量便得以彰显。斋心涤虑、化繁为简、保持中庸,空无是为了抛却陈俗偏见,感知世界的原貌,但更重要的是对万物背后“大道泛行”的深入观照。

“无”的理念对艺术家耿建翌(1962-2017年)来说很重要。作为“八五新潮”的主要参与者之一,耿建翌的创作起步于中国文化开放后突如其来的自由,并以数件绘画创作奠定了自身在80年代末中国前卫艺术的先锋地位。本次展览展示了耿建翌以孩童般玩乐的方式“做”的一系列以书册为媒介的作品,在《之所以为经典》系列、1999年的《泡》和《十秒浸泡》中,不同质地和装订方式的书册以不同时长浸入到颜料中,使颜色逐渐向纸张中心渗透,在每一个対页上形成有着微妙差别的对称图案。

这个作品表现了艺术家在创作过程中有意识地置自身于无知、无为、无用的状态,也因此对于人们习以为常的认知保持着无畏的质疑。从《直到磨平》(1998—1999年)、《所以为经典》系列和1999年的《泡》、《十秒浸泡》、《怎一个“的”字了得》,再到2001年的《阅读方式》等,耿建翌通过不同的方式让这些无字、无用、无知之书成为对某种意识形态强加于人的暗示和提醒。

▲ 《之所以为经典》(For as much...Being the classical),书、纸上水彩,26.5x20x2cm/72页(双面),2000,图片由艺术家和 ShanghART 画廊提供,Photos Haishen

吴山专

Wu Shanzhuan

吴山专(1960年生)也是“八五新潮”的重要参与者,是中国当代最重要的观念艺术家之一。他一直关注日常生活、周遭环境和生活点滴,并在早期的创作中敏锐地捕捉生活碎片背后所藏的制度消退、矛盾或遗存。

1980年代末,吴山专开始了数十年的欧洲生活,从国内的“中间状态”步入了一个中国人在西方社会生活的中间地带。生活的变化使他进一步思索个体的自我认知、作为社会一员的身份、工作和劳动力。《怎样做无事可做》即出自在欧洲旅居的初期在冰岛雷克雅未克22Bar举办的个展《今天没水》。当时艺术家将整间酒吧贴满红底黑字的大海报,用中、英、冰岛语三种语言写下“我的红色从西方超级市场上买来”“多少匙钳开这锁”“依然是红”“今天仃水”(仃即停)等句子。其中“怎样做无事可做”这一句也被绘制了多次,它似乎提示了吴山专在散漫多样的创作实践中的一个内核——通过抽空而获得更多可能,在这前后,无论是在美术馆中卖对虾的《大生意》、在冰岛将自己打折25%之后在黑市上进行买卖,还是《把给艺术家的材料费存入银行》,艺术家通过尝试将“艺术家”或“艺术创作”掏空成为纯粹的经济买卖的多种方法来探索“做”艺术的最小极限。就像他在1986年发表的《静海、盲海、无性的海》中说到的:“我认为艺术是一片静海。……它是一个静止的无形的空盒子——一定会接受任何人给它的东西,注定永不会满,它的力量是无”。

用看似日常物的形式来表现无用,也暗藏在罗伯特·格罗夫纳(1937年出生)的作品《无题》中。格罗夫纳的创作实践主要聚焦于作品、展出空间及观众间的互动关系,通过一些能够引起模糊联想、同时在外观上又出乎意料之外的造型来挑战观众的理解。在美术馆的巨大空间中,令人想到无用之车的雕塑看似三辆被召回的故障汽车,仔细观察就会发现它们的特别之处:尽管颜色鲜艳,却缺少车门、轮子、车灯等关键零部件,显然不是为实用意义而设计的。它们被赋予强烈的“空无”内涵,通过局部材料和配件的缺失引导观众进行更深层次的思考——日用之物的缺位是真实的还是惯习的忽视。

▲ 《无题》(Untitled),2014-2017, 私人收藏,图片由Karma提供

汉斯·哈克

Hans Haacke

汉斯·哈克(1936年出生)将过程视为艺术作品的一个关键方面,他强调了不同元素之间存在的联系和影响,认为艺术作品的物体形式是不稳定和不断变化的,与观者的关系一直是其创作生态系统的一部分。他的展出作品《白帆》是由一块白色织物在风扇的作用下在空气中浮动组成,振荡的气流轻柔地推动着织物,以不断变化和不可预测的方式塑造着作品的形态。房间里参观者的动作和他们的人数也会影响白帆的起伏变化。哈克通过简单的动作,将展览条件、博物馆建筑和正在体验这一切的观众联系在一起,谁才是艺术品生成的推手?是艺术家吗?是机器吗?是观众、还是万物运行背后的“无”?

▲ 《白帆》(White Sail) ,1964-1965,图片由天目里美术馆提供

莫瑞吉奥·卡特兰

童文敏

Tong Wenmin

与当下众多热衷于社会观察的年轻艺术家不同,童文敏的创作实践反而化繁为简。其作品中的身体保持“中性”,不隐射年龄、性别、身份的社会含义;其过程用一句话即可阐明,将身体行为精简至单一的动作或姿势、甚至全然放松肢体,将自身托付给环境外力。这种身体与环境的直面,使其作品呈现出被现代化社会所遮蔽的原始生命力。行为于童文敏而言是身体与世界沟通的载体,她用身体谱写社会与自然的合奏,就如她所说“不要以为都是孤立的绝对的自然”。

在《从无到有》展出的是童文敏2018年的作品《地方志》,在云南大墨雨村,艺术家用透明胶带黏贴在自己走过的道路上,然后再原路返回将胶带裹成一个球体,整个过程历时6小时。整个行为过程与作品题目的“地方志”形成了诗意的联系:“地方志”一词最早指对于方国(商周时期的诸侯部落及国家)情况的记述。“方”这一汉字表意为“方形”,亦有地域、事物千差万别、各司其能之意;而“圆”表意“圆形”,同时也蕴涵古人对于天象、天运千变万化、循环往复的感知。通过行走和回溯,一个村落曲折的街道和沿途与村民的相遇都汇聚在同一个圆球中,也让人感受到古典哲思中阴阳相合,万象归一的意味。

刘国强

Liu Guoqiang

刘国强(1988年生)以一种“洁癖”的方式进行其影像、装置的创作实践,他近乎微距地审视每个元素,经历反复琢磨、自我怀疑、推翻重来,在大量的思维博弈后再以最精炼的形式呈现极致“洁净”的作品。而在距离足够近的时候,抽象的概念变得空洞,具体的对象又变得模糊,正反、左右、黑白、长短的二元对立也不再绝对,这种矛盾成为刘国强创作的原动力。

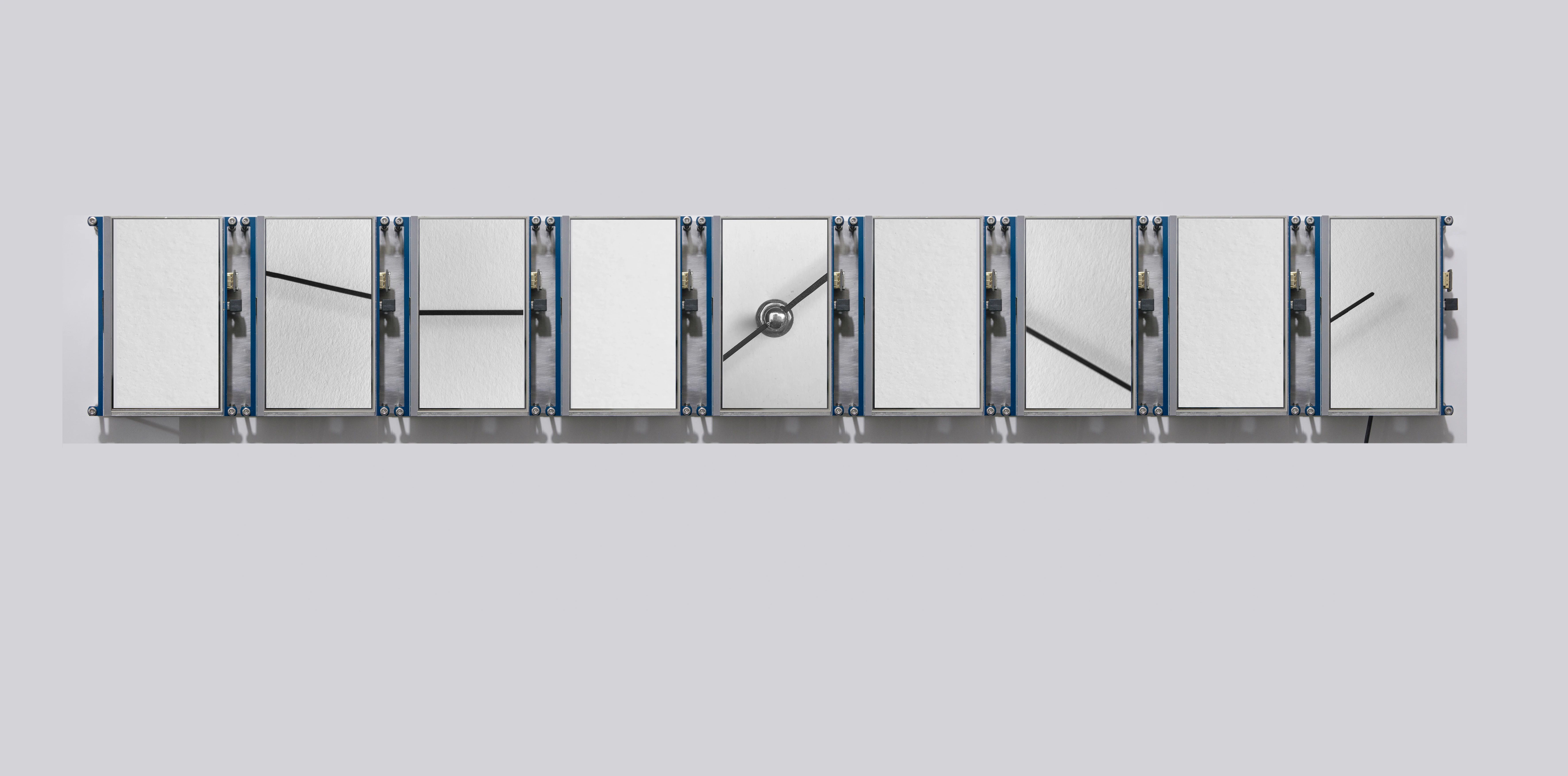

图像与时间在刘国强的作品中是一对互为表里的搭档,利用“平面视觉”和“线性时间”这两种感知惯性制造感知的错觉。在艺术家大量的双联作品中,并置的画面让观众下意识地从同一个时间起点理解画面,在一致、同步、对称表象下布置相反的谜底,或呈现同一个事物能够传达的完全相反的视觉信息,这需要我们对任何一个形象、词语或定义保持警惕。《无题》是他在数件与时钟有关的作品后,再次直面这个时间的度量尺。作品由九个小型屏幕组成,分别拍摄了一根秒针的九个局部,每个局部都是一个完整的一分钟循环,但并不同步播放。因此在影像画面中,永远无法形成一根完整的指针。然而尽管已经看得足够近,数字和刻度已消失,甚至秒针自身也被切碎……但时间仍然连贯,保持着对影像画面的绝对支配。

“虚无”与“徒劳”一向是弗朗西斯·埃利斯(1959年生)创作中的关键词,他致力于探讨时间、存在以及其意义的关系。《当信念移动山脉》也用影像记录了弗朗西斯·埃利斯以最大规模的努力做的最无意义的事情。他在访问了秘鲁利马后决定以史诗般的行动回应当地因社会动荡导致的绝望景况,于是召集了500名志愿者聚集在当地郊区,在一天之内用铲子将一座巨大的沙丘移动了几英寸。整个过程不涉及生产或建造,除了一些摄影和影像记录,没有任何证据能够证明事实的真相。古代愚公最终需要感动上天才能助其达成夙愿,在今天,也许通过图像和传言就能够实现了。

一种具有后果的无为,一个“无所事事”的时刻,实际上是为了让思想自由游荡,并创造出意想不到的联系。李燎(1982年生)将工作、私人生活、社会身份、家庭结构糅合,从自己与妻子的生活点滴出发,在矛盾和戏谑的解决方式中延伸出对家庭关系与社会机制的审视与质疑。在本次展览呈现的两件作品中,《剩余价值2018—2019》由李燎委托在服装公司工作的妻子在工作之余收集公司的废布头,在繁忙的工作时间见缝插针地在布头上订满订书针,以此缓解工作压力。这个看似薅资本主义羊毛的行为最后产出了一件有市场价值的艺术作品,李燎和老板也在此过程中对李燎妻子进行了双重剥削。而《剩余价值2020—2021》则是美术馆委托李燎的妻子为展览专门创作的作品,两件作品除了废布头本身的更迭外,制作方式和结构别无二致,但“劳务”关系却变得更为复杂,似乎在艺术家、艺术家的妻子和机构之间,呈现了一种更加微妙的多重“剥削”。

▲ 《剩余价值2020—2021》细节,图片由艺术家和空白空间提供,摄影:张海深

彼得·德雷尔

Peter Dreher

费尔南多·奥尔特加

费尔南多·奥尔特加(1971 年生)善于将被人忽视的或不合逻辑的生活碎片带入展览空间,他总能在无形与有形、幽默与诗意、情感与理智之间找到微妙的平衡。时间是费尔南多·奥尔特加创作实践的关键词之一,其作品总给人正处在变化前的临界点的感觉,仿佛正悬停于一个绝妙时刻。时间的流逝在其作品中不可或缺,他以此来挑战艺术界基于对于物的占有、交易和保存的运营体系和商业机制。

在《上升的粉色》中,一把约八米长的梯子斜立在美术馆圆形采光筒与地板之间,一旁的玻璃天顶上飘着一颗粉红色的气球。气球在展览中可能会慢慢泄气,是否要重新给气球充气或替换新的气球?或需要谁爬上高梯再将其放回?只要与物有关,任何艺术品都不可逆转。每件作品的展出、售卖及收藏,都涉及到金钱、 精力与时间长短的博弈,而费尔南多·奥尔特加的作品引发人们思考时间如何影响我们对于世界的体验和价值判断。

卡莉·斯普纳

一层展厅的角落里有一位不断舞动的表演者,这是卡莉·斯普纳的作品《热身》,是一件研究职业舞者热身过程的作品。从展览开幕到结束,表演者会重复平日上台表演前的例行热身动作。对斯普纳而言,日常锻炼这一维护身体的行动非常重要且容易被忽视,《热身》则呈现了完全为表演者自身利益服务的时间,那是一段从永远不会发生的表演中直接获益的时间。

斯普纳在她许多作品中分析了标准化时间对人类的影响, 这种规范是为了从生命个体中获得利益最大化而组织的时间度量。过去,人们的生活作息依赖于阳光,遵循日出而作日落而息的规律;如今,由于时间的规范性,白天和黑夜、私人生活与工作时间几乎再无区别。尤其是数字技术和脑力工作通过将身体限制在特定姿势(例如连续数小时坐在电脑前),或令身体因焦虑、睡眠不足和其他不良习惯引发意外的生理反应,进一步实现了规范时间对身体持续运转工作的要求。此外,在大数据时代,生活中所有信息都在被数字技术捕捉并经过算法的处理,用以预测个人喜好。对斯普纳来说,摆脱这种对时间和主观能动性的控制的唯一方法,是确立一种“微抵抗”的策略。比如居住在那些时空不被强关联的区域,或者说至少从利润逻辑角度来看不相关。

罗曼·欧达科

罗曼·欧达科(生于1966)的《时间表》最初创作于2014年,艺术家在一个空的白立方中通过公众、机构和表演者之间的合作创造了一个特殊的时钟。从展览开始的第一天起,表演者随机接近一名进入空间的观众并问:“现在几点几分?”。观众在告知时间后,表演者会继续问到:“您叫什么名字?”。接着表演者将观众给出的时间和姓名一并在墙上写成一行。而下一位观众的“时间”和他的名字则写在前一位的下方并依此类推形成一个姓名与时间的立柱。当整个立柱写至最底部时,则回到顶部紧挨着另起一列继续书写,在整个房间内以顺时针方向生长。当一天的展览结束时,记录也就停止,即使前一天没有写到最底部,第二天也会重新回到顶部另起一条时间柱。

《时间表》中精心设置的微小动作将个人的行为规训汇聚为一种对线性时间向前推进的坚定有序的响应,使原本的空展厅成为集体存在的鉴证载体。这对观众而言将会是某种集体意志的感怀,或者是对写下“到此一游”的“传统习惯”的满足。《时间表》将记录展览甚至是整个美术馆的第一位观众的到场开始,扮演着鉴证者的角色,反映着展览的核心——最开始,这里空无一物,随着人们的共同合作才会出现“有”,尽管到最后万物又终归于无。

▲ 《时间表》(Clockwork),2014,Image courtesy of the artist and gb agency

杉本博司

杉本博司(生于1948)通过对摄影技术几近完美的追求不断探索用传统摄影诠释观念的可能性,可谓当下用视觉艺术形式捕捉不可见的精神力的代表人物之一。无形的时间是杉本博司的创作母题,他用相机来观察历史,并进一步延伸对生命、 记忆、意识起源的思考。《东京宫第 37 号展厅,巴黎》通过在东京宫第 37 号展厅用超长时间曝光将一场电影浓缩为画面中心的空白,用底片感光的化学原理演绎万物皆归于无的东方哲学。该椭圆形的空间在整幢建筑 1937 年建成时原为专门的影院空间,后来经历二战巴黎沦陷,空间一直封闭到 1990 年代被重新发现,再到 2012 年整修完成后重新 对公众开放。从某种程度上说,这件作品也是对东京宫过去历史的一次回望。

▲ 《东京宫第 37 号展厅,巴黎》(Salle 37, Palais de Tokyo, Paris),银盐相片 152.4 x 182.2 x 7.6 cm,带框 ,2013,私人收藏,图片由天目里美术馆提供,现场摄影:吴清山

赵仁辉

如果建筑是温柔倾泻的光之诗,散布的艺术品就是行文里的空间句法,艺术装置与主体间的互动复调共演共同成就了这片场域。在“从无到有”的展览现场,艺术家布置了巧妙的机关,以便调动观者更多感官,邀请他们参与集体创作。除视听上的冲击,观众在艺术作品“有”的帮助下,通过自身身体的参与(触、嗅、味),打开无感之门,感受空间中难以察觉的细微之处。

鲁道夫·斯汀格尔

Rudolf Stingel

观众与作品的关系一直是斯汀格尔创作的主要的线索之一,在本次展览中,鲁道夫·斯汀格尔(生于1956年)延续了其标志性的地毯系列,根据现场空间的特定位置用薰衣草色的地毯覆盖整面17.25×6米的清水混凝土墙面。大块的淡紫色为整个展览带来治愈与放松的气息,它邀请观众从展览开放的第一天起就参与到一个从无至有的集体绘画体验中。观众可以通过用手触摸、刮擦的方式在地毯上写字或绘画,同时也可能被地毯的质地和厚度吸引,于是在视觉和触觉上都收获了独特的体验。

▲ 《无题》(Untitled),紫色地毯,1725×6000cm,2021,图片由BY ART MATTERS提供,现场摄影:吴清山

梁芝兰

Ghislaine Leung

展厅中还弥漫着似有若无的面包香味,这其实是梁芝兰(1980年生)的作品《面包》。她利用通风系统在展厅空间中释放出一种闻起来像是面包的香味,用艺术作品填补了空间内部的空白,在作品中强调了建筑的结构要素,同时也对将视觉性而非其他可感性视为艺术唯一的衡量标准进行质疑。在这个过程中,她进一步调动观众的感官,使其在整个观展体验中中逐渐感饿了并想要吃面包,于是不仅突出了通风系统的存在,也强调了“介入”这一行为本身亦是机构的一个组成部分。

提诺·赛格尔

Tino Sehgal

当踏进六层展厅时,迎面簇拥上来三位热情的工作人员,这实则是提诺·赛格尔(1976年出生)2004年的作品《这太当代了》。由一组从众多业余喜欢唱歌和跳舞的人中挑选出来的年龄不同的演绎者组成。他们统一身着美术馆服务人员的制服,在观众进入展厅时开始移动、边跳边唱、并反复地唱着“This is so contemporary (这太当代了)”。然后他们在宣布作品题目之后就会恢复静止状态。赛格尔设定了一个“被构建的情境”,不同背景和年龄的参与者在完成艺术家给出的特定指令时,能保持一定的能动性和自我表达的自由。作为一件不会留下任何照片/影像记录的作品,作品《这太当代了》“此外无一物”的情境提醒着我们当代性的转瞬即逝,哪怕时间仅流逝一分钟也将成为过去。

“通过一场展览开启一座艺术场所的动机并非是在做加法,而是注重减法、擦除;意不在多,而在于少;关注的不是物质景观,而是思想与想象,强调艺术在与观众分享思想与想象时的有效性。”

如弗朗切斯科·博纳米所说,“无”是一个集体的交汇点,在这里,每个人都可以畅所欲言抑或是沉默不语。从“无”出发,才有充足的空间建构未来。“从无到有”将激活观众的感官,在已消逝的事物中重新找寻其存在的意义,和在貌似无为之事上有所为,以三条不断交织的路径探索艺术与无的关系,并提出人在世界中自洽的新方式。

展期:2021.12.25 – 2022.05.08

展览地点:BY ART MATTERS 天目里美术馆

展览地址:杭州市西湖区天目山路398号1号楼

开放时间:周二至周日(周一闭馆) 12:00 - 20:00

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。