- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 专栏|姜俊 :同温层”中的阴影:解读范勃的艺术创作

-

原创 2022-01-06

近日,“游弋的谜语”范勃个展在广东当代艺术中心开展,由俞可担任策展人,胡斌担任学术主持。本次展览展出了艺术家范勃近期创作的绘画作品和若干观念性雕塑,以及环境装置,是艺术家范勃在新的时代语境下对自己思索的一次修整,一次新的面对。“凤凰艺术”已于2021年12月21日报道了该展,而特约撰稿人姜俊将再次从新千年后国际兴起的“回溯性现代主义”的视角去解读2016年以来范勃的艺术创作,特别是他创作于2020年的作品“同温层“。以下是“凤凰艺术”为您带来的评论文章。

1

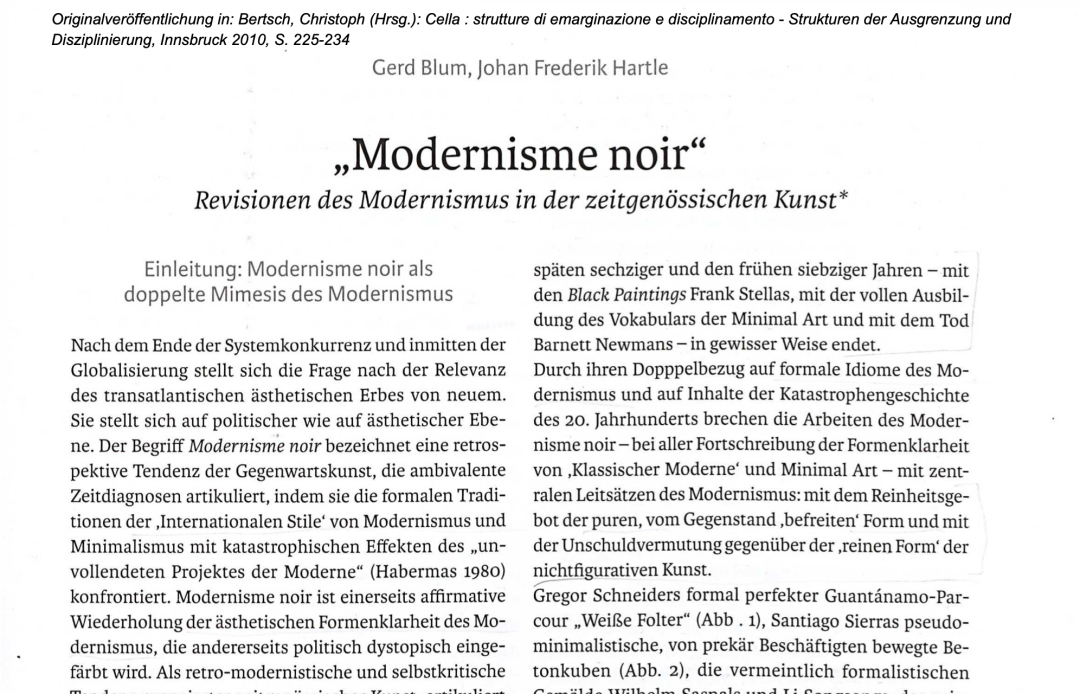

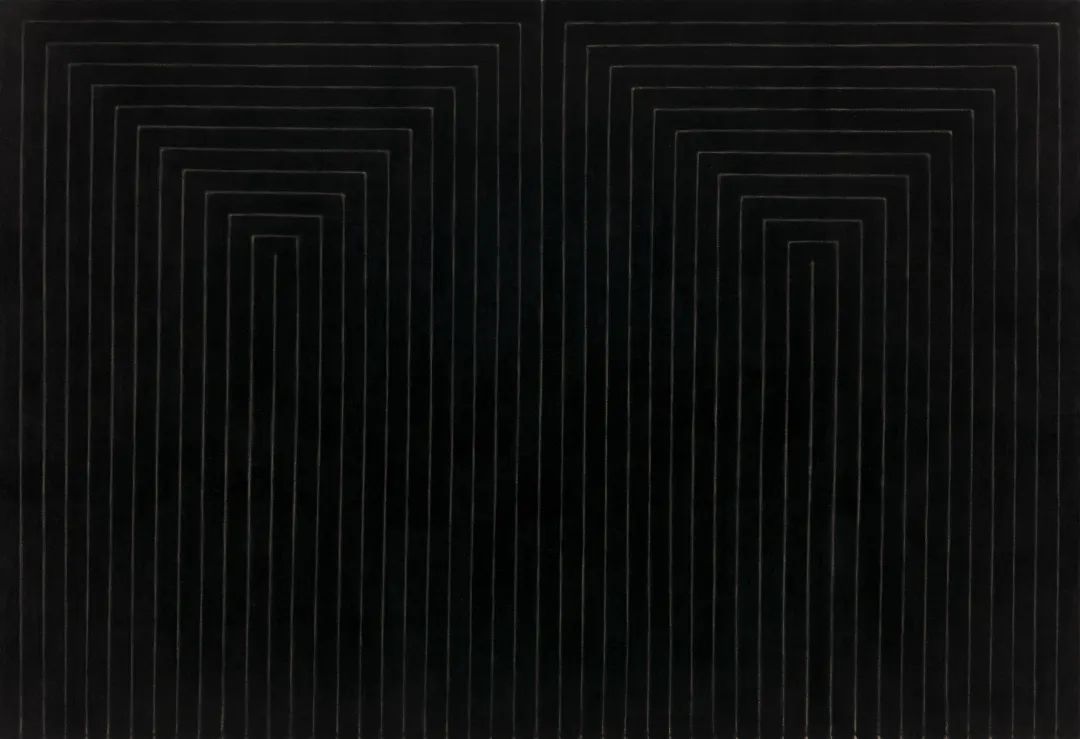

其中,国际现代主义被认为是介于古典现代主义以及极简主义当中的抽象艺术, 主要从1910年的⾸批抽象性作品为开端,包括了⻢列维奇(Malevitsch) 、库普拉(Kupla)、康丁斯基(Kandinsky)、塔特林(Tatlin)等⼈,终⽌于20世纪60 年代末到70年代初,即1970年巴耐特·纽曼(Bernett Newman)的离世,法兰克·史第拉(Frank Stella)的⿊画(Black Painting)和极简艺术⻛格的成熟。虽然艺术的现代主义和现代化⼀样都向⼈类承诺着⼀个光明、充满启迪且物质丰盛的乌托邦之未来,但这⼀时期也正是世界现代史上最⿊暗的部分,⼈类经历了20世纪的两次世界⼤战,遭受核威胁,并正陷于美苏争霸的冷战格局之中。

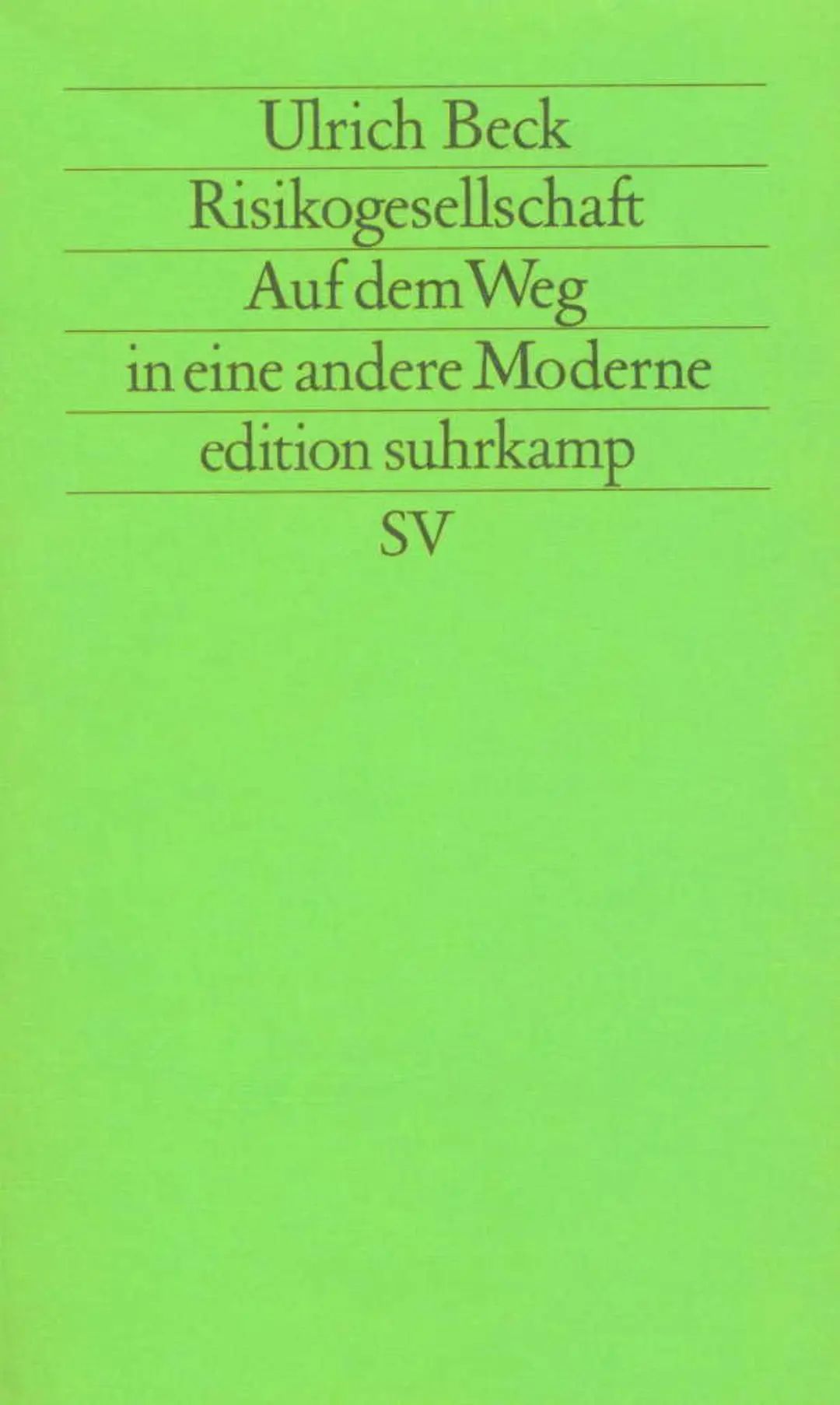

这⼀现代性之阴暗⾯从20世纪⼀直延续到今天依然尚未褪去,反⽽在“灾难社会”(乌尔里希·贝克,《风险社会》,译林出版社,2018)的主题下愈演愈烈。提出⿊现代主义正是希望勾勒出在今天当代艺术实践中出现的这⼀主题关涉:⼀⽅⾯国际现代主义所代表的抽象表现和⼏何⻛格再次回潮成为了很多当代艺术的实践形式;另⼀⽅⾯现代主义⻛格后的政治乌托邦和乐观的进步论遭到了抛弃,相反取⽽代之的则是现代化所带来的各种灾难,它们成为了作品的内容, 或者说,问题意识。现代主义极简的⽩⽴⽅成为了最先进的囚室,关押和规训着那些遭受现代性异化的灵魂。

布鲁姆和哈特勒⼆⼈将⿊现代主义形容为双重彷摹和翻转。⼀⽅⾯⿊现代主义是对于现代主义极简传统和抽象表现⻛格的引⽤,即隔代遗传,因为它明显是对之前后现代多元杂交美学的反叛,即⼀种对抽象性的回归。另⼀⽅⾯⼜是在意识形态的维度反省和批判这样的抽象性形式语⾔(美学上的抽象背后是对⼈类的普遍异化),以及其背后单⼀且独断的政治进步论。

在他们所列举的⼀系列⻓⻓的名单中,包括圣地⽛哥·席也拉(Santiago Sierra)、威廉·沙丝那尔(Wilhelm Sasnal)、⻢丁·玻伊斯(Martin Boyce)、莫尼卡·索丝诺夫丝卡(Monika Sonsnowska)、安尼塔·度伯(Anita Dube)、鲁道夫 ·邦惟(Rudolf Bonvie)、阿德·阿德塞梅得(Adel Abdessemed)、彼得·哈雷(Peter Halley)、吕克·图伊曼斯(Luc Tuymans)等等。德国艺术家格莱⾼·施耐德(Gregor Schneider)2007年在杜塞尔多夫K21美术馆(K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen)营造的跑酷空间装置作品《白囚室》(Weiße Folter)是⿊现代主义最为典型的代表。它⽤监狱的⿊暗意向强烈地对⽐着⽩⽴⽅洁净的现代主义形式。

整个作品源⾃2005年艺术家在⽹上看到的对于美国在关塔那摩湾最⾼级别监禁室“Camp V”的介绍。由于其⾼度的功能主义,建筑在形式上彻底放弃了⼀切引发情绪的东⻄,因此它令⼈感觉讽刺地反⽽呈现出⼀种现代主义的极简美学。施耐德并没有运⽤传统的创作策略在象征主义上表达囚禁的折磨,⽽是通过极度洁净、⽆痕的⽩⾊空间营造来创造⼀种精神上的紧张和扭曲。他故意地模仿了关塔那摩监狱,但⼜将其和现代主义艺术空间进⾏混淆,实现了⿊现代主义所描述的双重彷摹和翻转。

跑酷装置“⽩囚室”被建造在K21美术馆的临时展厅,以极简主义⽩⽴⽅空间的⽅式呈现出来,观众可以进⼊,在内部游⾛,打开⼀道道互相连环的⻔,体验在其中的迷失。⽩⽴⽅形式的背后是对于禁闭、监视和规训的回应,仿佛从艺术的⻆度脚注了福柯的《规训与惩罚》——我们的整个社会就是⼀个“监狱群岛”。它不只是在模仿关塔那摩湾的监狱,⽽同时将这⼀现代主义艺术形式解域、重置,使其陌⽣化,从⽽为每⼀个知情的观众带来了⼀种⽑⻣悚然的身体体验。这到底是艺术作品、监狱,还是我们⽇常⽣活中的办公室、学校或医院空间?

2

如果说⿊现代主义在多元的当代艺术实践中成为了⼀种流⾏想象,那么它的特征不在于隔代遗传式地回溯了现代主义⻛格,因为这⼀回溯式⻛格在今天普遍地充斥于国内和国际当代艺术市场上。不幸的是,它们⼤多空洞⽆物,只有形式上的模仿,仿佛是格林伯格美学的借⼫还魂,所以在2014年被美国艺术家兼批评家瓦特•罗宾盛(Water Robinson) 嘲讽为僵⼫形式主义(Zombie Formalism)——⽆灵魂的形式主义。

⽽⿊现代主义在形式的相似之下还增添了⼀个不羁的灵魂,它从形式美学的⻆度切⼊,反思了现代性的阴暗⾯——现代化的悖论。强⼤的⼯业化固然带来了巨⼤的⽣产⼒,使得社会物资充盈,⽇常⽣活极其便利,它创造了代表理性的⼏何抽象式审美,即现代主义艺术所展现的耀眼的乌托邦世界;但与此同时,现代性所带来的灾难也是有⽬共睹的:资本主义对于整个世界的侵蚀和剥削、20世纪的两次世界⼤战、持续40年的冷战对⼈类的⾁体和精神造成了巨⼤的伤害。

它的系统不断趋于复杂,更成为了某种不透明的⿊盒,在20世纪80年代德国社会学家乌尔⾥希·⻉克⾸次提出了“⻛险社会”(Risikogesellschaft)这个概念,他认为:⼯业社会正在向⻛险社会转换,或者说它们⼆者就是硬币的⼀体两⾯。在现代化的光明和美好后⾯必然隐匿着⻓⻓的阴影,如同⽇本福岛核电泄漏、2020年持续⾄今的疫情那样,它可以瞬间转化为巨⼤的灾难。

⿊现代主义的兴起正符合了其时代精神,⼀种动荡、脱序的“超现代”已经出现在我们的眼前,它展示了现代化的悖论——理想和现实、⾃由和规训、丰盛和匮乏、⼈⼯洁净和⽣态崩溃、乌托邦和敌托邦之间的断裂。这就是在“后现代” 的话语之外⻉克和两位英国思想家安东尼·吉登斯、斯科特·拉什所做出的诊断,他们称其为“⾃反性现代化”(reflexive Modernization)。

中国现代化将⻄⽅百年的发展压缩于40多年,它同样也⽆法置外于这⼀⾃反性,反⽽在⾼速发展下呈现出⼀种特别明显的并发症状——在巨⼤的成功之下隐藏着同样巨⼤且错综复杂的危机。⽽在中国当代艺术创作中对于这⼀现代化悖论的揭示也逐渐进⼊艺术家的视野之中,即在对现代主义⻛格的引⽤下批判现代化带来的恶果。在跨⽂化的语境下,我们可以将这些实践同样纳⼊到国际⿊现代主义的话语范畴之中,它们表现了现代化悖论在中国本⼟的变奏。

对⽐施耐德的“⽩囚室”,2020年末在悦来美术馆的展览《六个盒⼦》中,艺术家范勃构筑了他不同问题意识的超级⽩⽴⽅装置《同温层》。在讨论它之前我们先回顾⼀下艺术家的创作历程。作为⼀个受过传统严格造型训练的艺术家,范勃⾃2016年的《世界³》、《B2-24》起将其作品的主观视觉降到最低,这标志着他对于20世纪60年代的极简主义形式的回溯和致敬,开启他后来⼀系列“去视觉化”实践,⽽“⽬盲”成为他作品的隐喻,即⽤⼀种边缘化的感知体验来重新审视现代化社会中的视觉霸权。

如果我们将⻄⽅当代艺术中⿊现代主义潮流理解为艺术家对于代表多元和杂交视觉的后现代艺术⻛格的背离,在隔代遗传中重新回归⻛格单纯的现代主义, 那么范勃的“去视觉化”同样可以被认为是批判性地针对这⼀后现代⻛格在中国的变体——各种形式的波普和艳俗艺术。

在单⼀审美所主宰的社会主义艺术逐渐终结之后,从90年代开始,那些曾经被压抑的审美多元主义如同井喷⼀般呈现出⽆节制的“波普”和“艳俗”。如果说后现代是对⼀切乌托邦理念的嘲讽和解构,那么在中国,这⼀后现代式的感性狂欢⼀⽅⾯在向社会主义集体主义告别(政治波普和玩世现实主义),另⼀⽅⾯正猛烈地迎接着个⼈主义和消费主义的及时⾏乐(艳俗艺术),并在理念和感性/ 表象对⽴中毫不犹豫的摆向感性,放弃了对任何超越性的信仰。法国哲学家雅克·朗⻄埃在《对⺠主之恨》⼀书中提到,在现代资本主义社会中,治理术的发展,通过物质消费的⾃由代替了政治的⾃由,取代了任何的解放诉求, 放弃了任何理念上的乌托邦理想。⼈⺠背后的政治性被稀释,他们只是作为消费者沉溺于⽆⽌境的消费循环中。发展于70年代的后现代主义⻛格伴随着视觉多元主义的繁荣,正符合了全球经济和政治的新⾃由主义转型。市场的回归打开了审美的潘多拉之盒。

虽然在中国现代化的过程中承受过政治-美学⼀元主义的压抑,但⽆论是在美学层⾯还是在伦理层⾯都从来没有真正地完成过⻄⽅式的现代主义。这是因为从改⾰开放以来中国直接继承的是后现代和反现代主义的多元美学,“波普”和“艳俗”勾勒出了中国当代感性之基本特征,⽽在进⼊21世纪之后渐随着⻄⽅极简主义在艺术和设计上的双重回潮,中国的⽇常审美才开始进⼊对“⽩⽴⽅美学” 的憧憬。商场、地铁、 ⽕⻋站、厕所、家装……⼀反过去后现代的装饰主义⻛格,⽇常空间被纷纷⽩⽴⽅和极简主义化,呈现出⼀种圣神、⽆⽆菌的现代主义光辉。因此,2016年范勃艺术⻛格中的“去视觉化”可以在这样的语境中被定位,他敏锐地洞察到了这⼀潜伏在⽇常⽣活中的美学⾰命。他对于现代主义极简美学的回归正是要在后现代感性泛滥的⽂脉中才可以被照亮。

在背离后现代的多元美学,对抗波普和艳俗的泛滥中,范勃所选择的“⽬盲”意向却并⾮来⾃于⻄⽅,⽽是可以追溯到中国传统对于“⼈欲”(对欲望过度的追求使⼈偏离⼤道)的批判。《道德经》中的论述:

“⽬盲”的意向被从传统⽂献中激活成为了范勃对于当代眼花缭乱的消费主义视觉审美的批判,这也促使了他对盲⼈群体的深⼊⽽系统的⽥野考察。

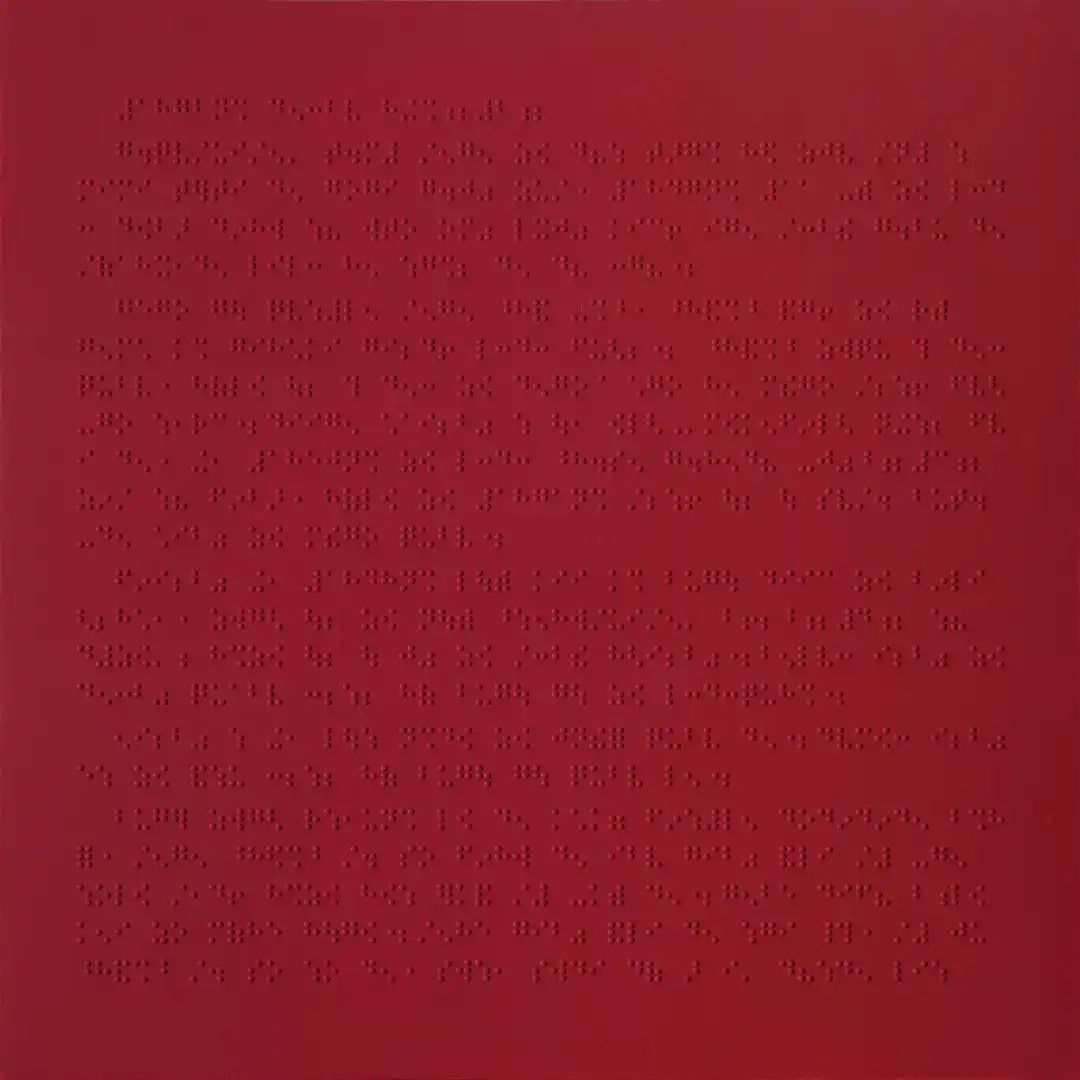

于是盲⽂,这个存在于视觉之外的特殊符号,作为⼀种隐喻开始出现在他的作品中,成为串联表象和本质的线索。《世界³》从表层看是五花⼋⻔的图像拼贴,来⾃于各种途径,如杂志封⾯,海报、⼴告、照⽚等,它们代表的是围绕在我们周围由视觉主导、眼花缭乱的消费社会,但隐匿在这些视觉杂多后⾯的盲⽂,个个凸点却在述说着另外⼀个故事。2018年的《B2-24》看上去仿佛是⼀张红⾊的极简主义作品,在红⾊的画⾯中红⾊的维⽣素B2药⽚很难被⼈看到。它们作为凸点直接构筑了⼀段不为⼈所察觉的盲⽂。维⽣素B2作为“药”有增进视⼒, 减轻眼睛的疲劳的功能,它和盲⽂形成了⼀种功能上的悖反。这两件作品就如同是⼀对双⽣⼦,视觉的杂多和极简其实都没有任何区别。我们需要突破表象的繁复才能直观事物的本质,只有在“去视觉后”的触摸下艺术家的⾔说才能最终被听到。

之后⼀系列的盲⽂画作被创造出来,它们多为巨⼤尺幅的单⾊画,或是鲜红、或是乌⿊、或是洁⽩。画⾯上同⼀⾊彩凸起的圆点构成了⼀段有内容的盲⽂,⽆法被健全者阅读。单⾊极简主义的现代美学主宰着这批作品,它冷峻的抽象展示了从视觉和意义上的双重封闭性,但却在意向的彼岸指涉着某种被遮蔽的叙述。盲⽂系列不但引发了关于两种感知系统(视觉和触觉)的讨论,同时也是对于视觉所主宰的消费多元主义的拒绝。

3

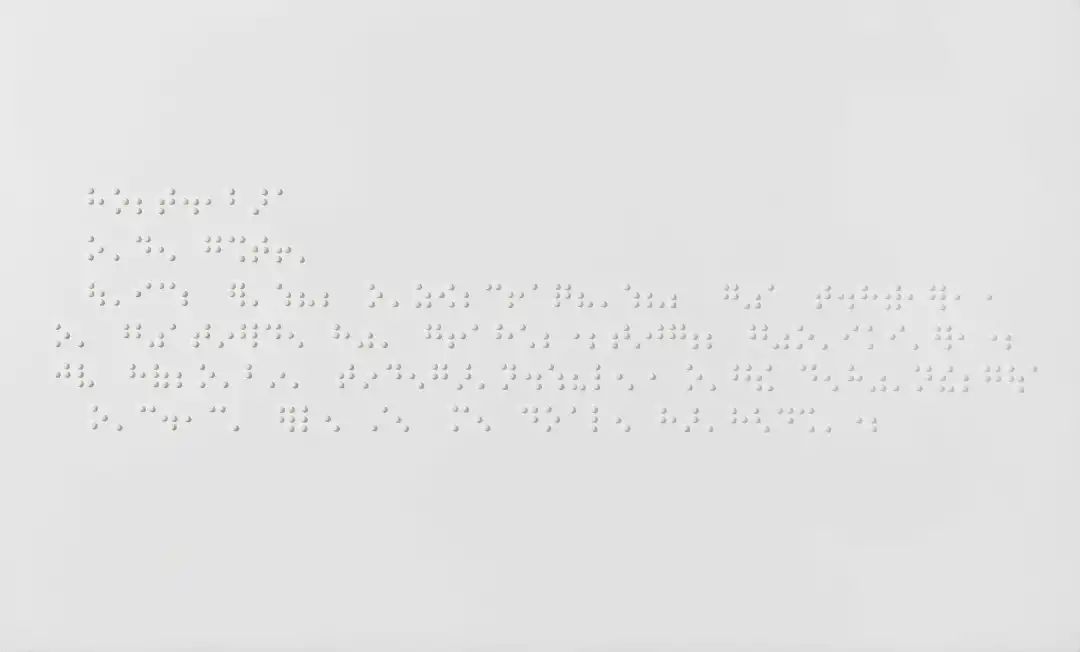

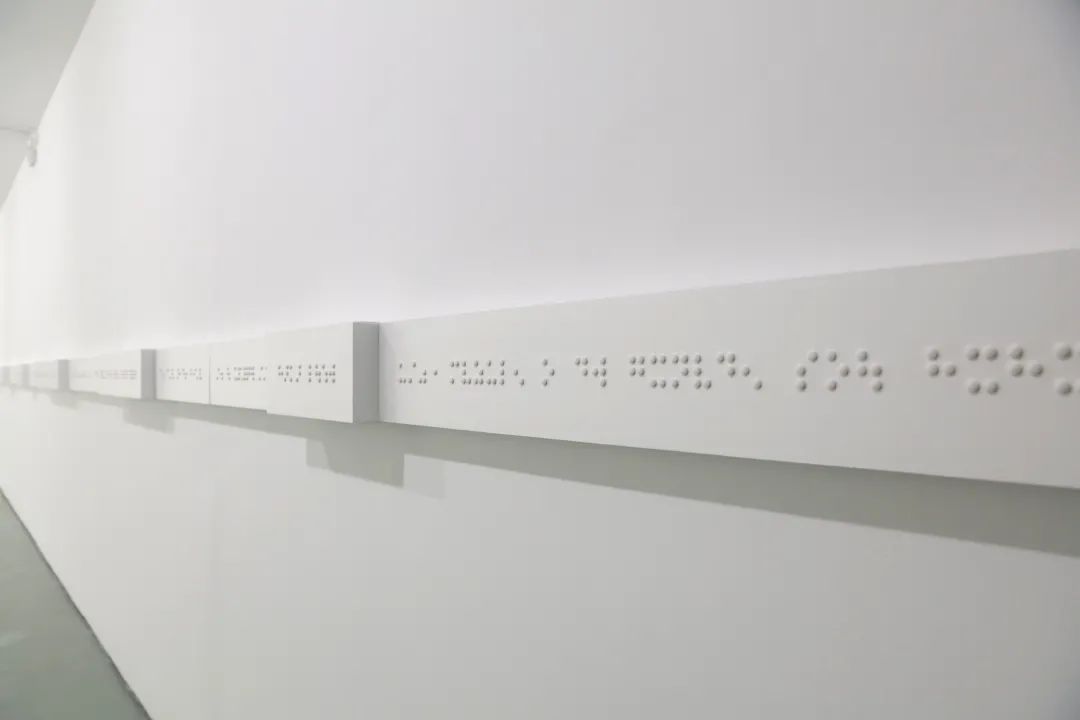

此后,范勃不断发展“⽬盲”和“药”这两个对照的隐喻、在对于去视觉化的现代极简主义的引⽤中探讨着⼈类⽣理机制上的功能性失调,以及精神上诗意的丧失。⽐如在2020年的另⼀件作品《终有乌篷船吱吱哑哑》中,范勃展现了⼀位盲⼈⼥诗⼈冯⽕琼的一段与她乌镇漫游经历相关的独⽩,而作品由视频和盲⽂诗两个部分组成。

视频中,冯⽕琼讲述着⾃⼰的⽣活和⼯作的点滴,描述了她江南⾏的感受:在乌镇⼿触流⽔之感,听船夫摇橹之声和远处的⼩调,感受布坊⾥布匹被⻛吹得⿎⿎作响……,这⼀切使得她写下这⾸诗《乌镇满⾜了我对江南的所有想象》。艺术家帮助她将诗转化到画框上,成为⼀⾏⻓⻓的却“不可读”的盲⽂“ 诗”。它们依然是极简主义⻛格的⽩⾊,依次排列,搭配着构成盲⽂的⽩⾊药⽚。视频和盲⽂诗互相的指涉,使原本属于两个不同感知系统的阅读得以融通。

冯⽕琼对⽣活的热忱在视频中展现⽆遗,这不得不使⼈为之动容。艺术家在她的诗中选择了⼀句提纲挈领的句⼦:“要把⽣活过成⼗四⾏诗”。海德格尔认为,⼈是唯⼀可以诗意栖居的存在,那是因为他有看到差异的能⼒,诗意来⾃于对于不同的思考(das andere Denken)。但可惜的是,现代性的加速将我们捆绑在全球化资本主义经济循环之中越来越快,在我们眼中世界呈现为信息⼤爆炸,就如同《世界³》所展示的那样。我们这些健全者被焦虑和不安所包围反⽽陷⼊麻⽊不仁的“⽬盲”,丧失了感受和作诗的能⼒。这是⼀个没有诗的时代,范勃在《终有乌篷船吱吱哑哑》这⼀作品中,通过视觉的悬置,道出了⼀个洞⻅,诗意在视觉主导的、在⾼速、顺滑运转的现代⽣活中缺席,它只能滋⽣于断裂和⽣理机能的障碍之处——和我们这些陷⼊视觉奇景的正常⼈相⽐,作为隐喻的⽬盲者似乎反⽽看到了世界,觉察到了诗意。

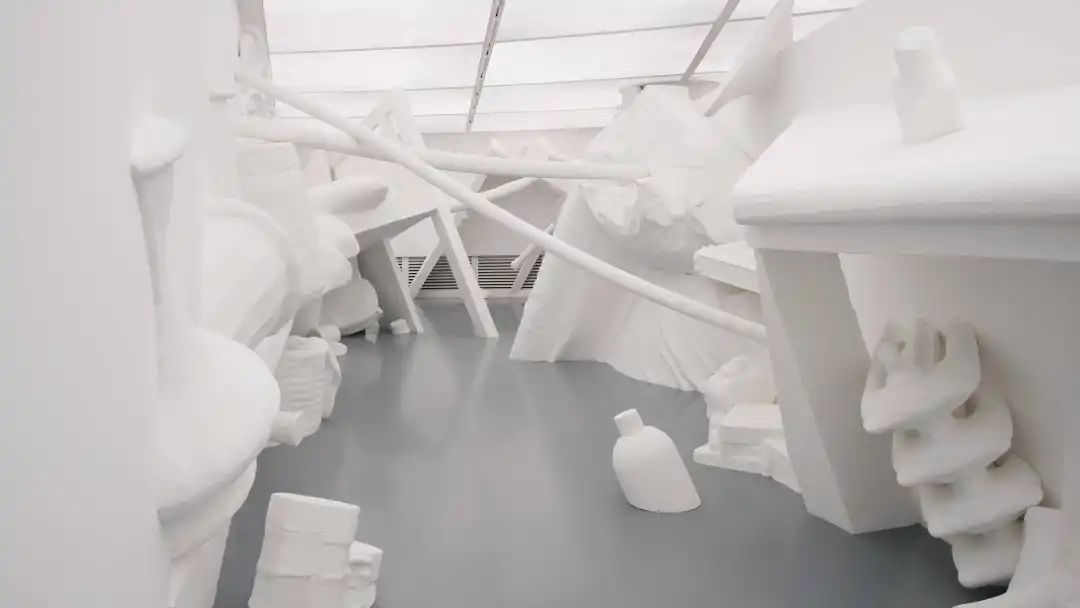

正是在这⼀⽬盲者的洞⻅上,范勃进⼀步创作了他那巨⼤的⽩⽴⽅空间装置《同温层》。当《终有乌篷船吱吱哑哑》以⽩⾊在⽩⽴⽅空间中被展示,诗意才被框定,才涌现出来。这⽩⽴⽅空间成就了诗意,那是因为它将其和⽇常⽣活隔离,并将其升华,但⽩⽴⽅空间本身却尚未被反思,就如同是空⽓对于⼈,⽔对于⻥那样,成为天经地义的盲区。它就是所谓的“同温层”,使得我们陷⼊“⽬盲”,⽽范勃的这⼀空间装置正是要使得⽬盲者重新看⻅。

当我们跨⼊这个跑酷装置,⽩光刺眼地笼罩了⼀切,我们的身体仿佛被吸⼊到⼀个颠覆了的极简主义⼈造世界。⽤泡沫3D打印被扩到巨⼤的⽩⾊⽇常物品不按章法、不成规则地穿插在四周,空间仿佛倾倒,⼈仿佛被缩⼩,进⼊失重且⽆处遁形的境地。当我们穿梭在这⼀⽐例失调的⼈⼯空间中,仿佛⼤脑同时也进⼊到了⼀种⽆时间的空⽩。我们必须意识到,我们正在⼀座美术馆内⻅证⼀个被瞬间定格的空间崩塌——⽩⽴⽅的废墟。艺术家在⼀⽅⾯引⽤了经典的⽩⽴⽅极简主义⻛格,但同时⼜以调侃的⽅式使其陷⼊倾覆。

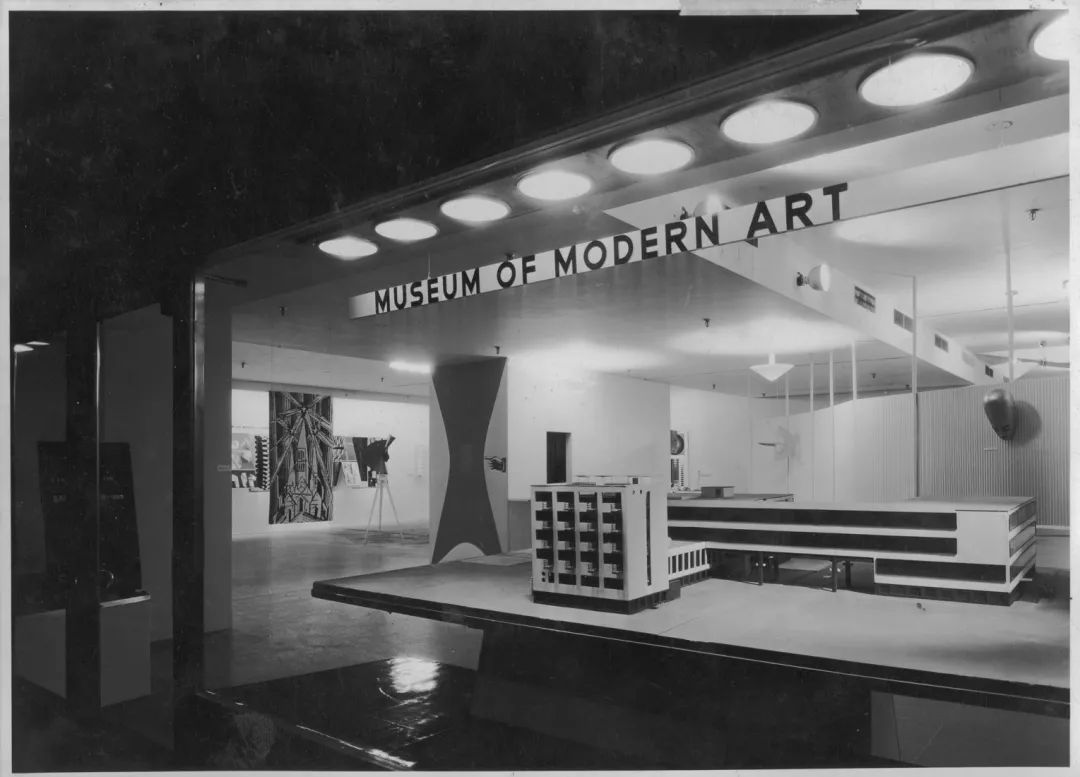

⾃1929年纽约现代博物馆(Museum of Modern Art, New York)诞⽣以来,⽩⽴⽅空间就成为了现代展览理想的定型,它如今在全球通⾏、成为了我们最熟悉的美术馆和画廊的标配。这⼀传统可以被追溯到两个渊源。其⼀是传统宗教的仪式性、祭坛摆设。也就是说,今天我们所熟悉的这种艺术展示⽅式基本可以追溯到天主教圣像陈列的传统。艺术在与俗世隔绝的教堂空间内创造出了⼀种连接神圣空间的通道,它⽀撑着宗教,营造了⼀个个彼岸世界的幻象。⽽在世俗化的过程中,艺术脱离了宗教的意识形态的宣传,从⽽转向了“艺术为艺术”(art for art’s sake)的⾃我宗教化。艺术不再宣扬宗教的天国,⽽是艺术性的神圣彼岸。

当教堂将神圣空间从⽇常空间中隔离出来,⽩⽴⽅空间则区隔了⾼尚的艺术和庸俗的⽣活。因此它的另⼀个渊源则是20世纪发展到极致的展示功能主义。⽩⽴⽅符合现代化的理想——对“洁净”(cleanness)和“⽆菌”(sterility)的崇拜。它的去视觉性和不可⻅性在功能上反⽽创造了强⼤的隔离效果。它将⼀切物品剥离其不堪的环境,让它在⽩⾊中完全显形,成为“独⼀⽆⼆”的“圣物”,满⾜了⼀切物品的流动性展示,它⽆疑是资本主义全球化中商品陈列最好的场所。

艺术品⼀⽅⾯作为最有精神性的圣物,另⼀⽅⾯作为⾼级的商品在⽩⽴⽅的这两个渊源的共同作⽤下可以获得最好的突出和展示,因此⽩⽴⽅空间就随着20 世纪艺术产业的发展成为了现代艺术展示的标准。

⾃1990年后的全球⼀体化,“⽩⽴⽅”的展览机制在⾃由艺术市场的全球化要求下推⼴到了⾮⻄⽅世界的艺术展示中去,使得艺术作品可以在全球化中以⼀种统⼀的⽅式被⽣产、展示、贩卖和再⽣产,从⽽树⽴起⼀套符合经济全球化, 以及艺术宗教的⼯业化意识形态。

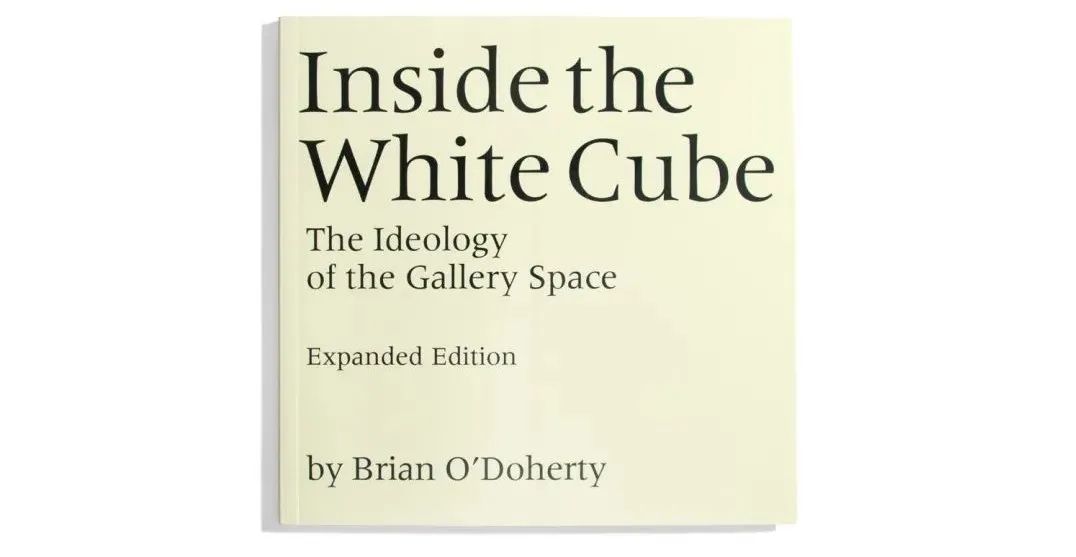

然⽽不是所有⼈都在这样的意识形态下陷⼊⽬盲。早在1976年,就有艺术家兼批评家布莱恩·奥多尔蒂在其《在⽩⽴⽅之内——美术馆空间的意识形态》⼀书中严厉地批判了⽩⽴⽅的“伪善”:这⼀空间样式本身及其背后所代表的商业和学术机制反过来却遮蔽了它所展示的作品,使其异化——在商业圣化的同时陷⼊精神的贫瘠化。

⽽⽩⽴⽅的流⾏,背后正伴随着社会整体的⼯业化与商业化进程,它发展到了⼀种新阶段,即⽇常⽣活的审美化、商品化和展示的⼯业化、标准化。今天商场成为了⽩⽴⽅,商品成为了圣物;地铁和⽕⻋站成为了⽩⽴⽅,是⾏⼈通勤的T型展台;家装同样流⾏⽩⽴⽅,为⼀出出⽣活创造戏剧效果,连厕所也成为了⽩⽴⽅……,这也正是我们在最近10多年的中国城市化发展中所体验到的空间美学的⽩⽴⽅化,即商业展示化,就如同前⽂所描述的:“⼀反过去后现代的装饰主义⻛格,⽇常空间被纷纷⽩⽴⽅和极简主义化,呈现出⼀种圣神、⽆菌的现代主义光辉”。

范勃在其作品《同温层》中创造了这⼀个⽩⽴⽅美学倾覆的现场。它没有像其他艺术家⼀样在这座企业地产美术馆中放置被圣化的艺术作品,⽽是展示了美术馆内陷⼊崩溃的⽩⽴⽅空间和其后⾯的意识形态。今天我们正处于这个耀眼的⽩⾊现代化神话之中,《同温层》使得⽩⽴⽅展示机制被以调侃的⽅式暴露⽆遗,它既象征性地讽刺了在中国⼤地上如⽕如荼发展起来的美术馆热,也展示了逐渐流⾏起来的⽩⽴⽅美学其实就是那⽆处不在的、对⽇常⽣活商品化的资本主义机制——⽇常⽣活在标准⽩⽴⽅的包装下从不可销售到供不应求。

艺术家将这个⽩⽴⽅空间装置取名为“同温层”。这是指我们陷⼊⼀种意识形态的⽬盲状态,即“同温层效应”,也可以被理解为阿多诺和霍克海姆在批判⽂化⼯业中所发明的概念“蒙蔽语境”(Der Verblendungszusammenhang)。它的意思是,⽂化⼯业通过其美学的外⾐遮蔽和掩盖了社会的统治关系,使⼈陷⼊意识形态的雾瘴之中。⼈们变成了“睁眼瞎”,他们以为⾃⼰能够独⽴思考, 实际上却看不到事物的本质,只是⼈云亦云,重复着貌似顺理成章的教条。

在今天⽂化⼯业早已不只是逗留在⼤众娱乐业之中,它同样存在于代表精英和思辨的艺术领域。当我们⾛进这个美术馆所铸造的⽩⾊“同温层”中,有多少⼈真正地察觉到了它呢?这仿佛是艺术家给所有观众的⼀个测试:我们是否可以在刺眼的⽩⾊之中看到现代性的⿊暗阴影?这同样也是⿊现代主义艺术所给我们提出的问题,⽆论我们在⻄⽅还是在中国,它同样尖锐,同样必要,因为我们都同样现代着!

关于艺术家

范勃,1966年生于天津,著名艺术家。本科、硕士、博士分别毕业于天津美术学院、广州美术学院、中央美术学院。现为广州美术学院副院长、学术委员会主任、二级教授、博士生导师。

作为一个艺术家,范勃以各种切身的题材、媒介和文本探求人的内心世界和不同社会角色的置换。从探究一种时代精神开始,到重审视知觉能力的创作实验,范勃始终保持着敏锐与果敢,其作品发展经历了抽象和观念化的漫长历程,始终力图表现不可见和不可触及的人类内心世界。其作品创造了内在感知与外部结构的独特连接,清晰地呈现了知觉作为一种感觉即是现实存在又抽象的特性。

作品展出于美国威斯康星查珍美术馆、法国萨拉贡博物馆、意大利圣母百花大教堂博物馆、保加利亚国家美术馆、瑞典阿莱特美术馆、奥地利威尔斯安格里纳美术馆、德国波恩艺术基金会、意大利威尼斯米歇尔宫、匈牙利德布勒森现代艺术中心、丹麦北日德兰美术馆、意大利曼多瓦青年博物馆、俄罗斯列宾美术学院土耳其宫、台湾国立美术馆、中国美术馆、上海美术馆、上海当代艺术博物馆、广东美术馆、湖北美术馆、合美术馆、天津美术馆、西安美术馆等知名艺术场馆。

关于作者

(凤凰艺术 广州报道 撰文/姜俊 责编/ 梁卓君)

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。