2021年8月20日舞蹈诗剧《只此青绿》在国家大剧院首演那天,我一直紧张地站在侧台,观察着舞美装置每一个复杂精密的动作,是否能按设定准确完成,直到谢幕的那一刻。观众的掌声没有让我从紧张的状态切换过来,甚至超过了历往任何一次首演。其一,创作团队的艺术探索与审美追求观众是否认可;其二,高难度的数控舞美装置仍处于最后的技术调试阶段,其稳定性令我担忧;其三,未来开启的五十场巡演排期早已确定,各地剧场条件不同、每一次装、拆台都是一次对舞台装置团队的严峻考验,能否安全顺利。首演的好评如潮会不会因为技术上的“万一”辜负观众的期待.…

以北宋画家王希孟的《千里江山图》为依据进行舞台艺术创作,这不是一次命题作文,而是编剧、导演由心而发的自主选题。曾让我兴奋不已的不是对这幅经典画作的熟悉,而是有机会深入地经历一次与传统文化的碰撞。以画作剧,并不鲜见。但要从这幅几乎没有人物和故事情节的画卷中,寻找一个剧的建构,开掘独特的叙事方式。既能传递中国古典美学精神,又无愧于当下观众的期待,尤其是年轻一代观众的认可,如履薄冰。创作过程中的艰难,曾一度将我们美好的愿景击溃得丧失信心。似乎从创作伊始就走上了一条极具挑战与突破、充满冒险与失败的不归路……现在回想,当时的勇气一是来自我和二位导演多次合作中追求“一剧一格”的约定,也来自少年希孟传奇人生的感悟:正因为没趟过几次水,没爬过几座山,才会胸怀千山,没登过高山,才不会高山仰止。

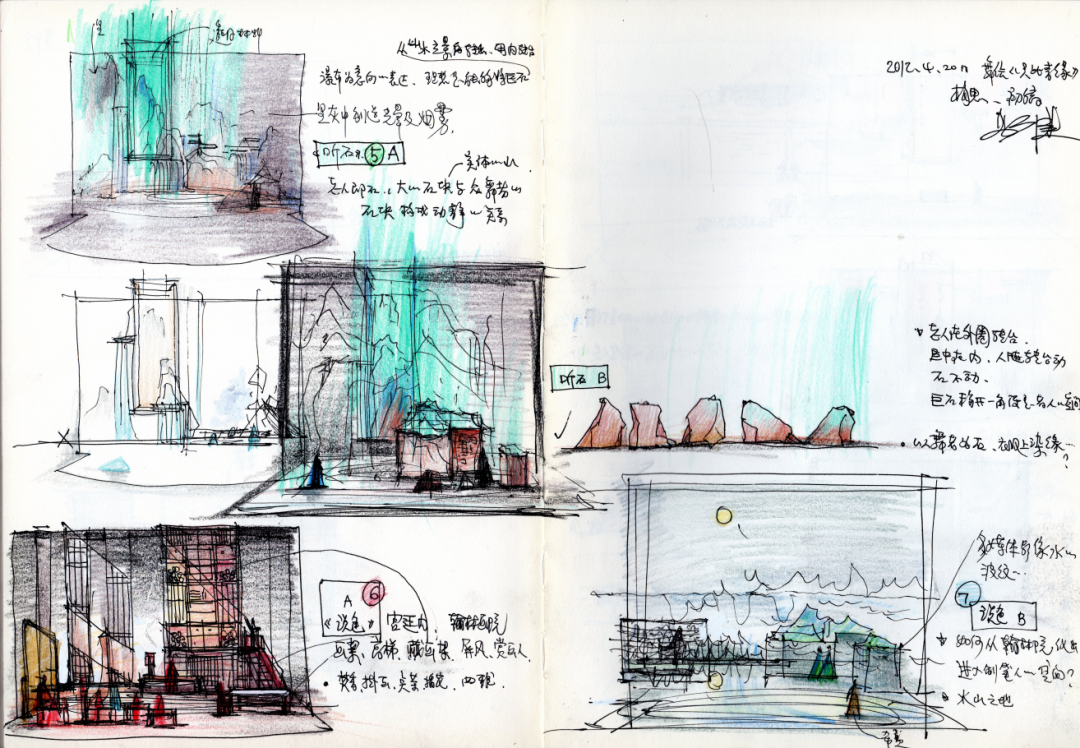

《千里江山图》是什么?这段长久未解之谜在不同人心中自有不同答案,而创作者们却在其中看到了另一重含义。整个演出通过舞台上“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”七个篇章的演绎,以现当代故宫研究员——“展卷人”的视角穿越时空,贯穿全剧向今人叙述少年希孟作画的故事,去共情每一位围绕《千里江山图》这幅传承近千年的画卷贡献过生命的“工匠”。哪怕是那一抹颜料,那一根画笔,那一方烟熏…都承载着无数的生命精华,正是无数的默默无闻与渺小组成了最后的伟大,正是无数的生命精华融合才能超越时间的禁锢,把那“工匠精神”的虔诚与信念传递到我们面前。《千里江山图》作为载体,不仅承载了少年希孟、展卷人、青绿意象,更承载了构成长卷背后默默无闻的工匠。文本将匠人们对少年希孟的内心低语,并将自己的辛勤的劳动融于丹青长卷之中这个角度的挖掘,极大地推进了创作进度,也传递出创作者的情感温度,让“工匠精神”的传承有了当下的意义。

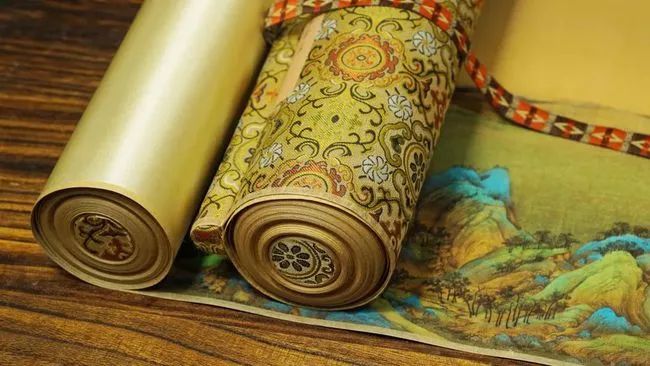

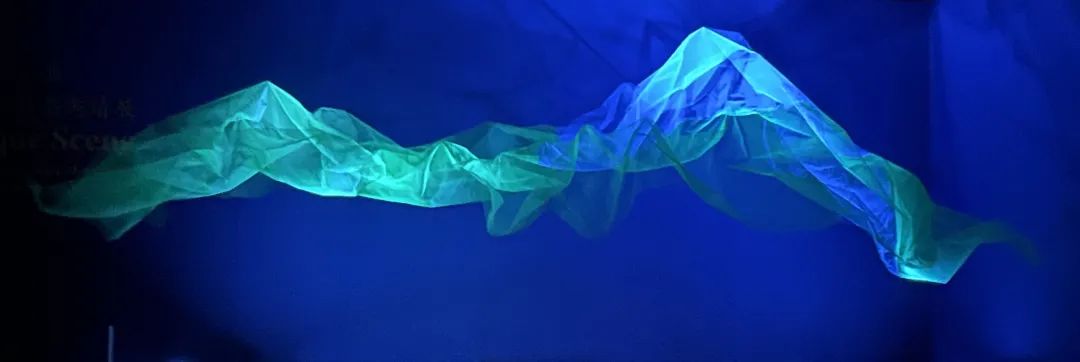

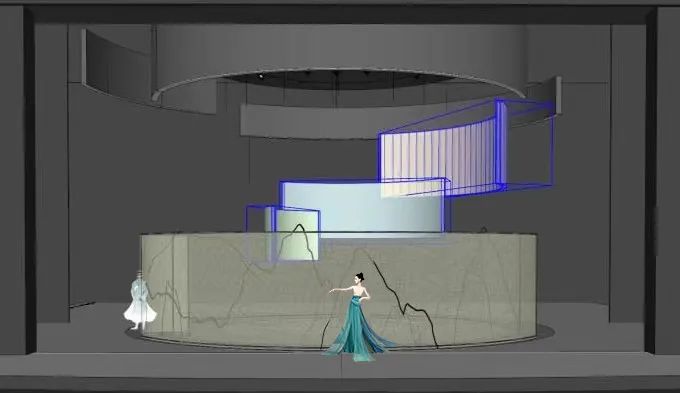

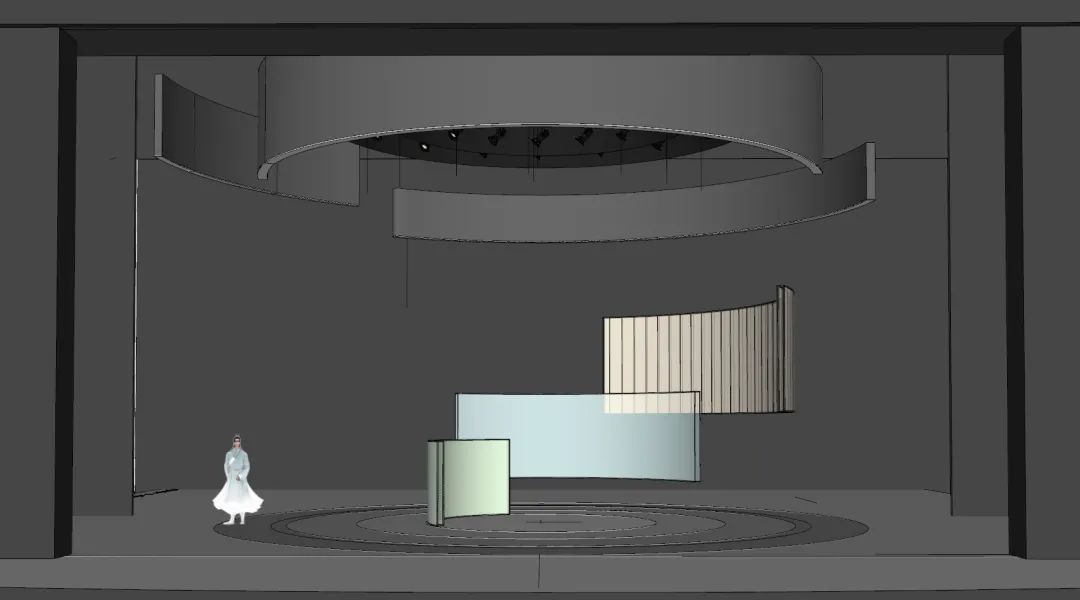

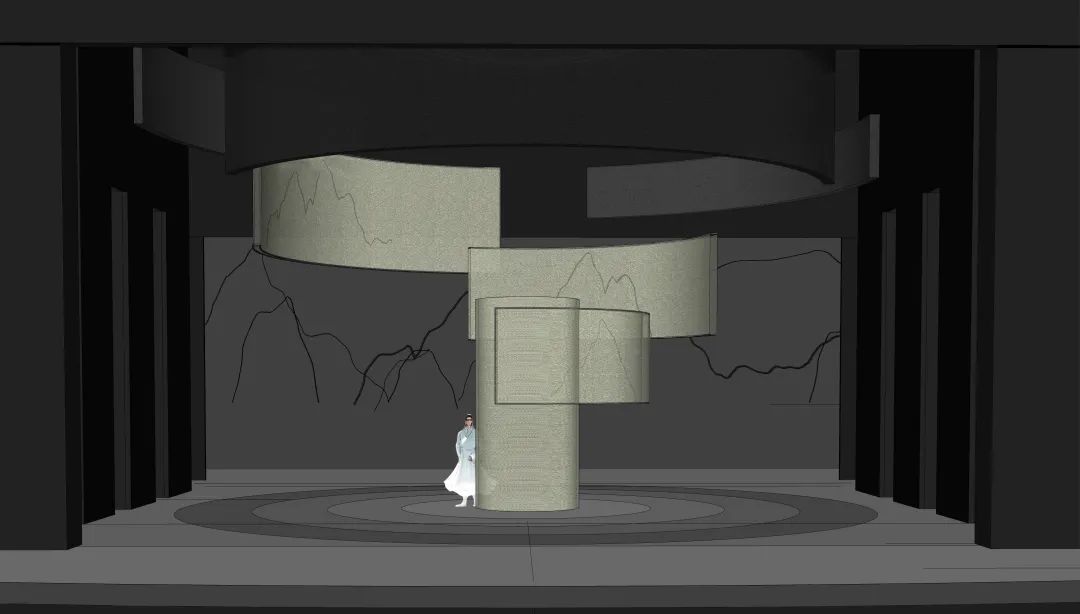

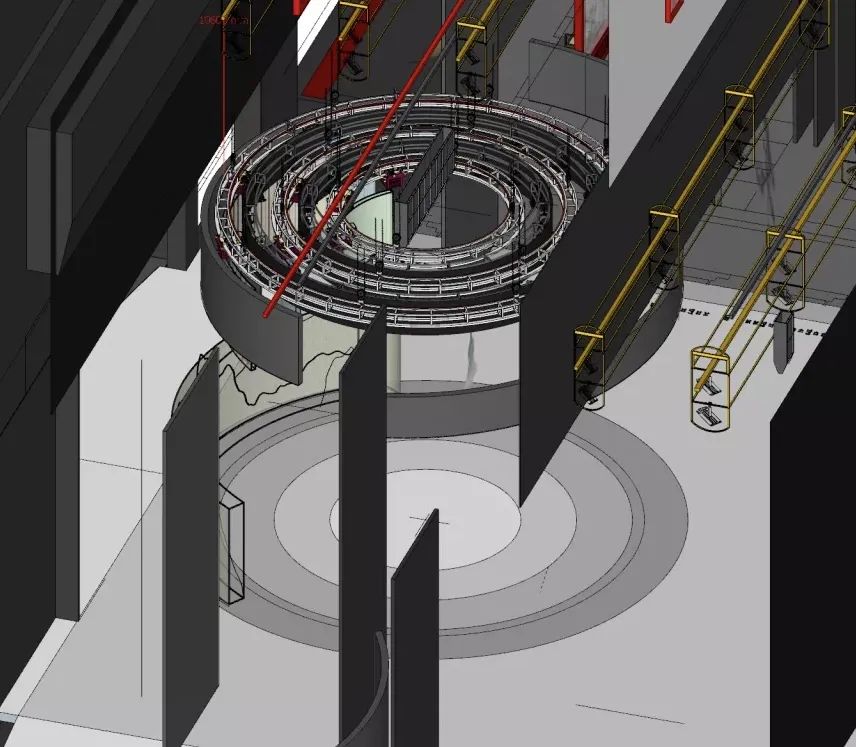

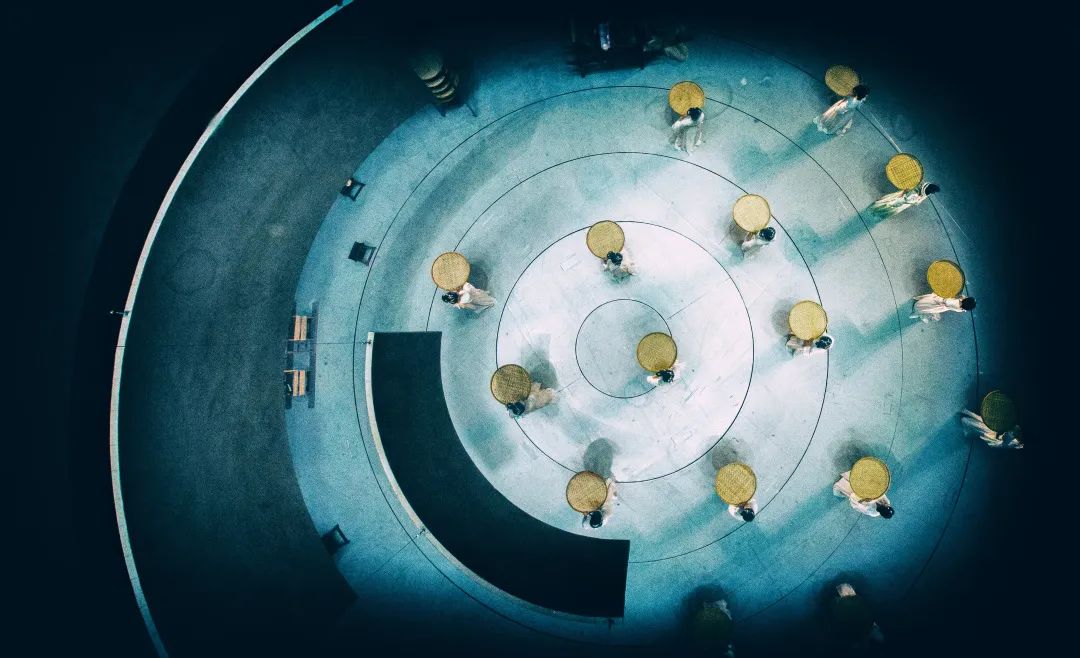

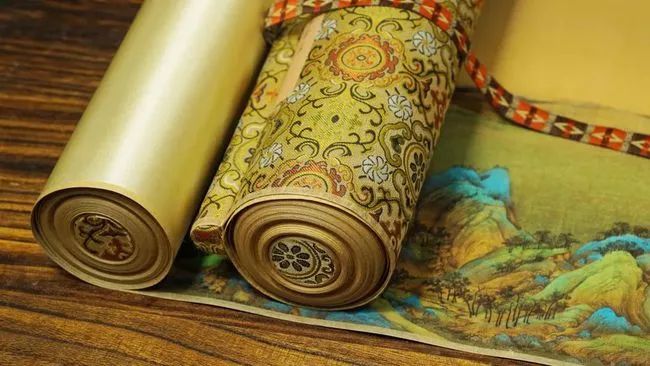

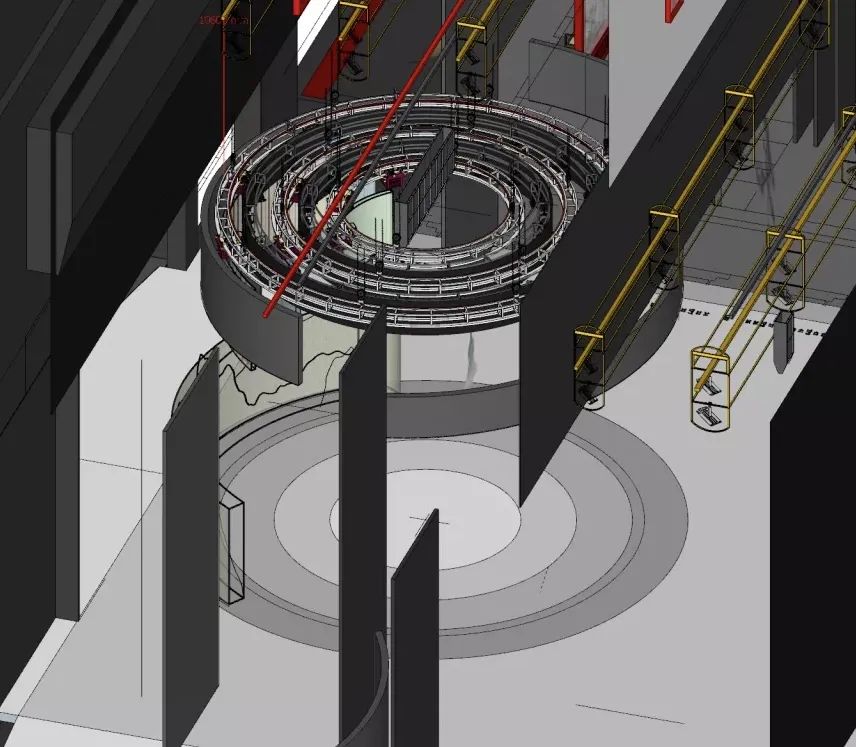

《千里江山图》这幅传世巨作为宋徽宗时期的作品,纵51.5公分,横1191.5公分的“长卷”。观赏其方式如蒋勋所言;“右手是时间的过去,左手是未来”。慢慢展开,一手拨,一手卷,一章一章观赏,一段一段品味,且行且观,直到12米的尽头。即可以向前浏览,也可以像电影一样回溯。视觉不被透视法框住,心灵随时间流走翱翔。画卷中浓艳闪烁的青绿,若即若离的墨色,勃勃的宋人心气,勃勃的锦绣山河徐徐向我们走来……有幸与主创们一起在故宫博物院咫尺亲见原作,观察专家心怀敬畏之心的“展卷”行为,中国传统文化中独有的赏画方式令我印象深刻,以展示“画卷”为视觉想象依据的设计构想初步形成。舞者即青绿。创作讨论中我们把舞者定义为《只此青绿》的主体,意味着也是全剧最核心的要素。“因念而起、随心而动、由感而发”,舞台“动”的视觉元素慢慢加强。当舞者随舞台地面装置徐徐旋转,时间、空间、速度、每个空间可以相互重叠,连接过去与未来。建构多重空间,是否可与观众共同完成一次流动的“观”与“演”时空穿越之旅?以一种更加写意的方式呈现“画卷”的构想进一步完善。因此,构建运动空间,放弃选用原画作图像,放弃镜框舞台上一切惯常的技术手段,自我建立一套演出技术系统的大胆设想更加明确。自我否定了之前曾想以希孟线描墨稿为视觉样貌,或以青绿薄纱为装置手段的若干舞台空间构想。使用转台并非新的技术手段,将地面多重转台与空中多重旋转装置组合在一起的使用方式尤显独特,既能准确契合《只此青绿》的视觉表达,又能产生丰富的联想。经过在模型里多次推敲,模拟“展卷”运动的视频很快也得以完成。演员出画入画的空间位置、速度、节奏等,在与导演数次讨论中达成共识。设计方案的确定,陶醉在未来呈现无比乐观畅想中没有多久,让我们经历了数次焦躁不安的至暗时刻。面对新技术,缜密的计划、慎重的使用,种种不曾预见的困难远比我们想象的多……《只此青绿》地面装置为四层转台,最大直径分别为13.2米、10.04米、7.6米、1.8米,在电机驱动下时而同方向旋转,时而逆向,时而交错,形成不断变化的舞台空间;空中装置最大直径为10.06米,在三层同心圆的铝合金桁架上由18台电机带动三块“画卷”弧形板自由滑行、升降起落;这个重量达1500公斤的空中装置需要10个电葫芦吊装在剧场建筑顶部。空中、地面两组装置分别由电脑编程、二位经验丰富的专业技术人员操作。大幕拉开,空中34个,地面38个Q点变化在二个小时的演出中零间歇,并与舞者保持紧密配合,高度交融,成为此剧不可或缺的重要组成部分。也打破了历往我在剧场里完成一个剧目使用技术手段数量与难度的历史记录。在上海大剧院巡演时,新民晚报曾以这样的标题报道:《只此青绿》“沉浸式”赏画,舞台艺术创作迈入新技术时代。

回望这几年的作品,我曾多次尝试将新技术手段引入到舞台设计中,让固有的舞台常规技术手段增添新的魅力。一是出于喜欢,二是找到了适合表达的技术手段。诸如:话剧《上甘岭》中,将宽13米,纵7米,由承载十多个志愿军战士的战场,升空翻转变为坑道顶部,引用‘气爆’技术,超写实再现那段残酷的炮火硝烟战争场面;设计舞剧《嫦娥之月亮传说》时,象征月亮、直径9米的圆可以缓缓从舞台前区的一侧移出,完成360度旋转后滑向舞台的另一侧……昼与夜、天上、地下,赋予时间、空间多重意义。此次将《只此青绿》的舞台打造成如此精密的艺术装置,绝不是炫技,而是对“展卷”意韵的精准表达。导演以她们丰富的想像力,空间、节奏的掌控能力;主创视觉团队们的精心耕作;舞者们高超的表演;舞台技术操作人员的高度配合…汇集在观众面前的不仅仅获得美的享受、时空相交所带来的生命感动,更是传承“工匠精神”的积极回应。只此敬畏才对得起传世巨作,只此虔诚与信念才是对自己职业的最好尊重……与周莉亚、韩真二位导演合作多次,从文本讨论、进入排练厅,至剧场合成。我总是能够在她们与演员的工作中,发现问题、获得灵感,调整舞台设计方案。《只此青绿》创作伊始,我们总结之前合作的舞剧《杜甫》时,就“演员行为与舞台视觉行为如何更加紧密配合、相互交融”进行过多次讨论,这次创作上的共识为我们勇敢挑战自己做足了思想准备。四月初,地面转台全部制作完成,安装到东方演艺集团排练厅时,距国家大剧院首演提前了四个月。1比1的尺度、既方便导演试动作、演员提前适应,也让舞台制作技术团队及时发现问题,解决问题。诸如调整不同环境地面带来的水平误差、转台之间的缝隙、速度、噪音、定位等。四层转台的制作工艺、数控系统的稳定可靠,使排练进展顺利,我常常被导演邀请到排练厅,分享每一阶段创作中的喜悦。但空中悬吊装置就远没有这么乐观,甚至在国家大剧院台湖剧场合成时几近崩溃。由于研发测试和订制设备需要较长的周期,由于疫情带来的运输延时,由于空中装置需要将灯光数量、设备的承重、自重,巡演拆装的便捷、安全等因素都要设计精确,难度可想而知。导演在排练厅使用三块代用“画卷”的景片模拟旋转升空的想象,与演员构成重叠、运动、交融的空间关联不断被发现和充实,散发出无穷的创作魅力,而在剧场合成时,由于制作完成后的“画卷”材质过轻、过重都影响运行的精准、稳定。更换材料、重新制作等问题让技术团队昼夜奋战,疲惫不堪。所幸这些令人头疼的技术难题,虽然占用了大量技术合成的时间,最终都得到了有效解决。由于“动”与“舞”,“观”与“演”的呼应,在三块空中运动画卷的基础上,我又扩展了三组相对固定的黑色画卷加以扩展和强化。视觉主体的淡雅留白处理,有意同舞者服装或浓郁、或单纯形成对比与协调,也给多媒体图像提供了创作载体。空中直径近11米的画卷装置,占用了灯光最佳区域,在经验丰富的灯光设计师手中化险为夷,光影丰富,唯美雅致。加上做工精致的服装、人物造型,考究的道具,将中国宋代传统美学再现于舞台,期待观众的检验。焚香、品茶、插花、挂画四艺合一展现出的不仅是一种宋代生活美学,也让我们了解到900年前官方和民间、贵族文化和大众文化交叉碰撞,理想与现实并重,大俗与大雅兼备的盛景。而留给我们最宝贵的财富,不是向世人炫耀宋代的审美引领世界千年,而是它所展现的时代精神,对文化、艺术、思想的宽容,对科技的倡导,对知识群体、工匠精神的尊重,开放、包容才是宋代的真正意义和价值所在。

历时8个月的创作,有汗水与兴奋、有崩溃与重振,更有相互安慰与理解。感谢创作团队的鼎力配合,感谢图兰舞台制作团队、东方演出装置团队的有力保障。更要感谢出品方的信任与包容。《只此青绿》是献给中华优秀传统文化的创造者、传承者的一首赞歌。守护《只此青绿》更是我们的责任。生命的意义是什么?也许就是想要做好某一件事的执着、坚定与勇敢。无论是创造历史的工匠们,还是如今守护、修复、传承的艺术家们,或者是有幸看到此剧的观众……