- 0

- 0

- 0

分享

- 专访马泉:淙淙潺潺,深泉之下一洞天

-

原创 2021-11-22

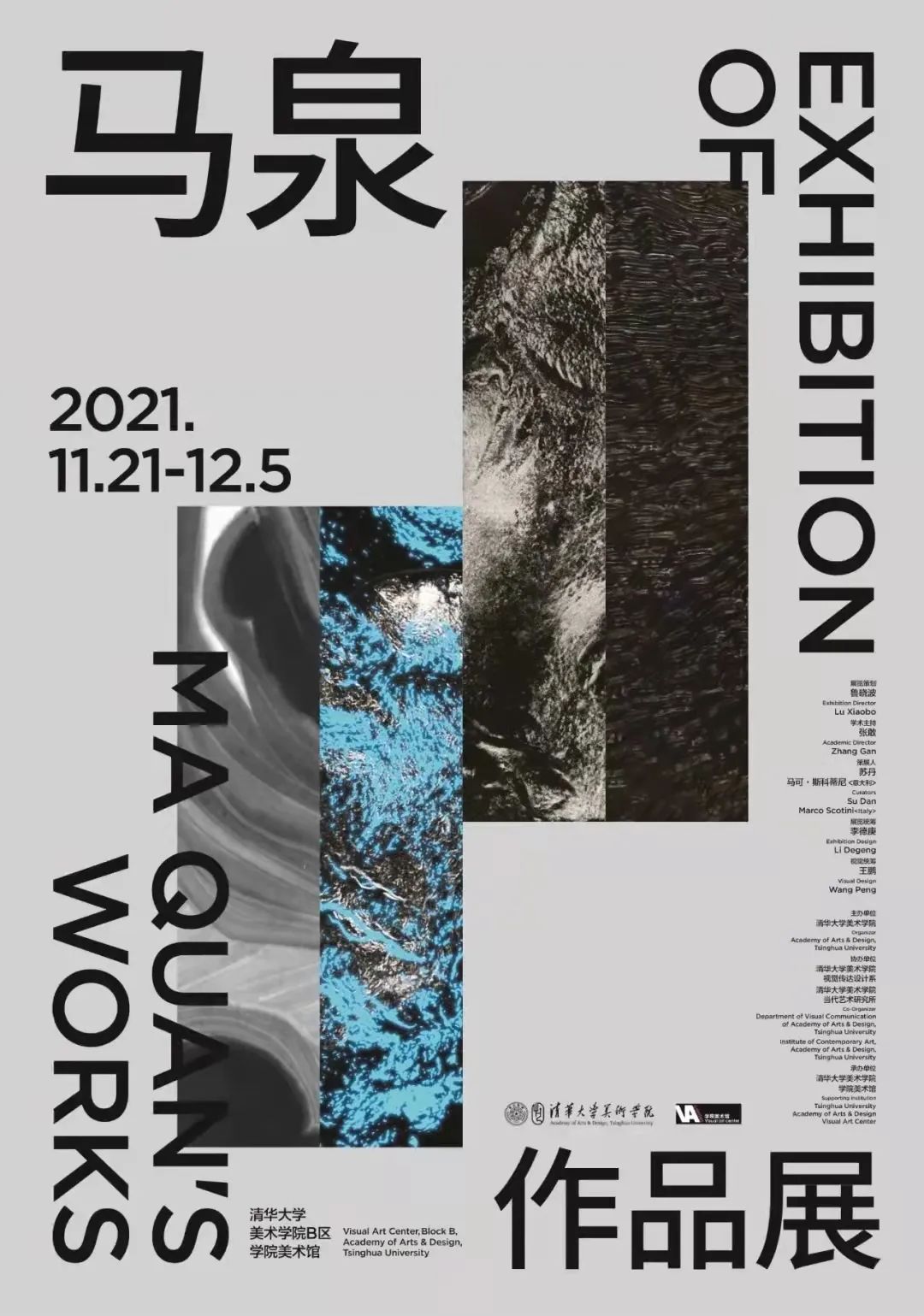

这是继2019年应邀在深圳关山月美术馆举办“叠加态——马泉作品展”后,他再一次将近十年来的沙漠系列作品综合性地展示给广大公众。本次展览结合新的空间特点,设计了更具体验感的布局,并将考察和创作过程以文献形式悉数呈现。

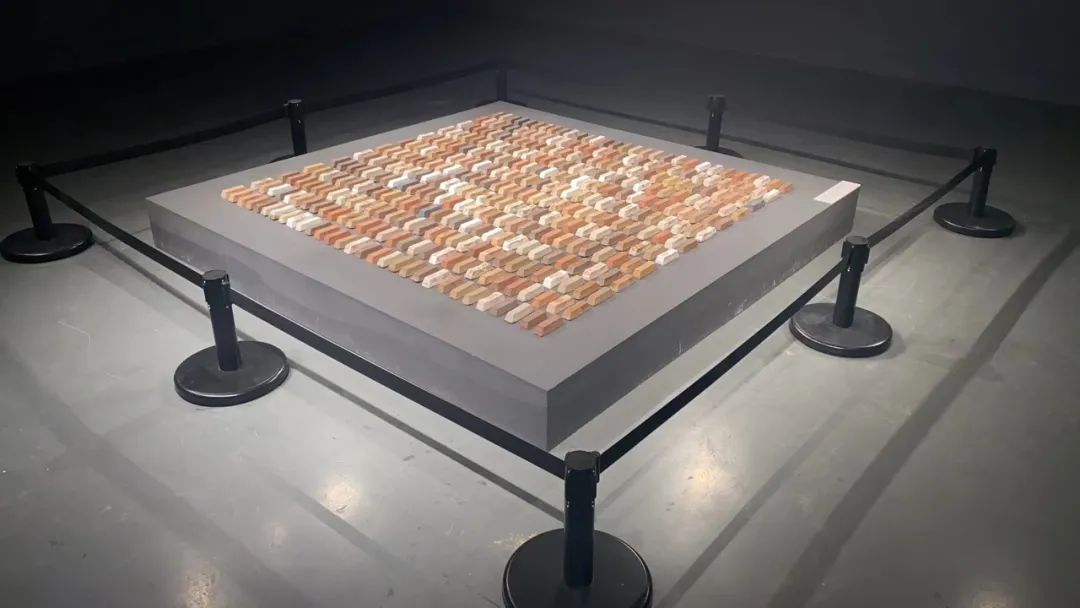

“马泉作品展”展览现场

清华美院学生记者团记者在近6个月内跟进了马泉的教学、设计和艺术创作,在这样一位格外“酷”的教授周围,不断地展开着很多个有趣的故事,一个真实而亲切、深沉而纯粹的马泉。

马泉对“沙漠穿越”行动的不断演绎,是由单一到综合,由美学感受到哲学思考行动的升华。

— 苏丹

认知的跃迁:在多重身份之间

马泉的工作室位于北京郊区,外面是一大片麦田。今年4月,我们首次到工作室拜访,房间里摆满了马泉的水墨、油画和版画作品,还有他的钢琴、版画制作和印刷设备、一罐罐的沙子……。他把工作室拾掇得很好,阳台露天,近侧便是高大的梧桐树,清冽的风不假思索地吹过,人与自然的距离很近。马泉花大把的时间待在工作室,常常是不舍昼夜,废寝忘食,创作时的痛苦、破茧、超越,在这里不断地发生,以达到“认知的跃迁”——这正是他在教学、设计以及艺术探索过程中,秉持的核心理念之一。

2021年春,马泉在他的工作室阳台

马泉在创作

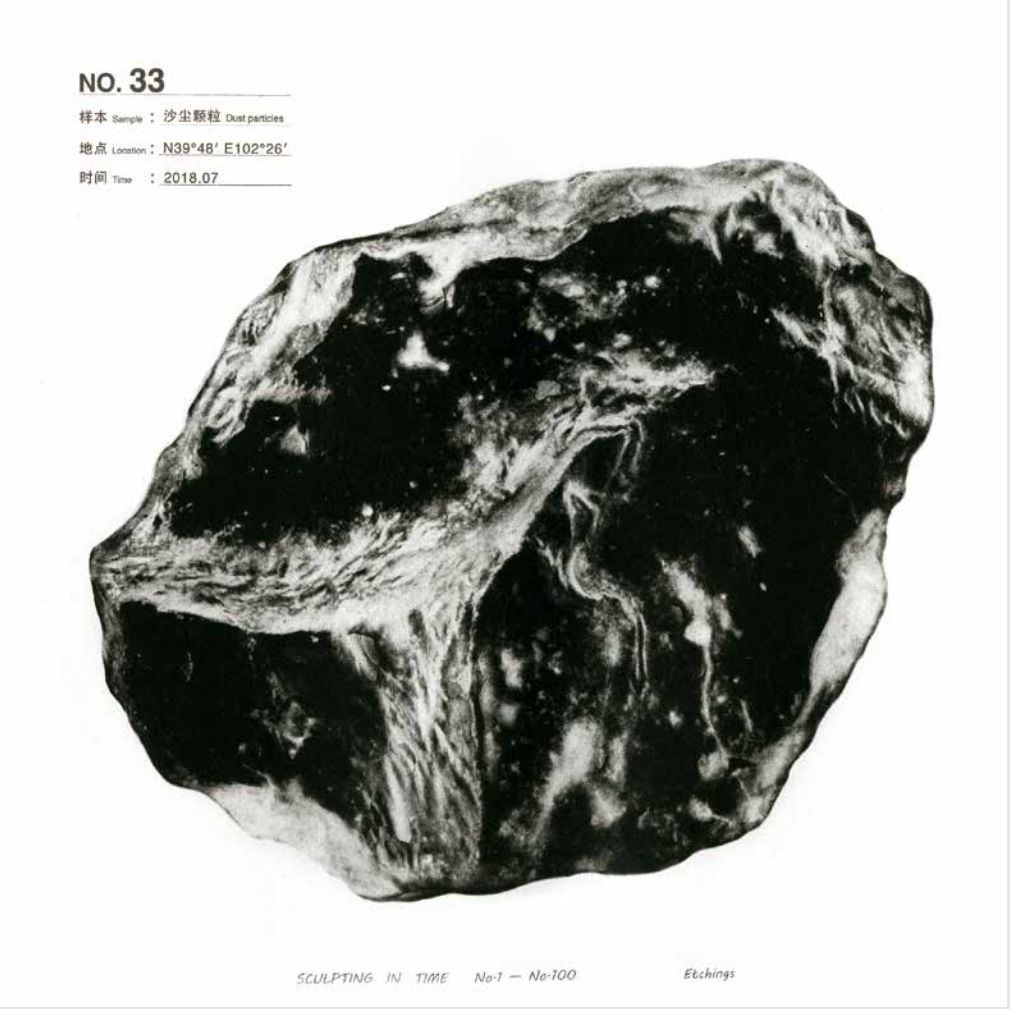

马泉,《时间雕刻》(Sculpting in time Etchings), No.1-No.100,2019年。30cm×30cm每幅,凹版画。

学者型的设计师:从媒介到叙事

媒介与叙事这一对概念,则是马泉各项工作的出发点和落脚点。他在自己的设计中一贯坚持这一方向,借由媒介译介各样新鲜潮流,而叙事则是要实现复合的表达模式,其终极动力仍要追溯到解释世界的冲动。

为更美世界、更好生活而设计,在学者与设计师的双重身份下,马泉积极地履行社会责任。他的博士论文就是《城市视觉重构》,基于对中国城市视觉状况的考察和对部分外国城市的案例分析,他较早地从国家形象高度展现出对城市视觉规划的远见。而在城市越来越被“媒介化”的当下,马泉对于城市视觉系统的思考一直在深入。他参与创办了清华大学国家形象传播研究中心,并树立了“跟着问题走”的学术理念。高质量的城市化进程离不开高质量的视觉系统,马泉这样的学者给规划者和政府部门提供了科学的设计方法论指引,而城市整体视觉规划的观念在近些年也越来越深入人心。

历史在时间中演变,是多元的,也是叠加的。马泉用简单的几句话概括了城市视觉设计须要遵守的一条重要前提。3月,他受邀参加“城·市——历史文化街区保护与更新”主题沙龙,为大栅栏老城保护更新项目建言献策。他讲到要为老城区做减法而非加法,使其回归朴素本质,这实际上为设计师们的改造工作提出了更高的要求。

马泉觉得,“城市的形象不应是被刻意打造出来的”,设计师亦应在对前沿趋势保持敏感的同时,坚守设计自身的节奏和规律。不论是内在功能与外在形式,“体验”总是关键——这与他的育人理念也是相通的。

人生导师:马泉与学生

人生行至当下,他虽早已拥有练达的智识,却仍保持着理想主义者的简单干脆——学生们都说,马泉是那种始终保持年轻的老师。

采访间歇,他讲起他一位学生的故事:本硕均就读于视传系的石给给自2021年1月起和好朋友李嗯嗯选择离开北京,到张家界的深山里生活,一手是砍柴烧火、土坡矮屋,一手则仍是电脑屏、触控板,做着设计师的本职工作。两个人用短视频记录“隐居”生活的窘迫与诗意,展现了沉浸式推介地方文化的新姿态。

石给给在校时的创业尝试就颇受益于导师马泉的指导;现在的他若偶尔回北京,也一定要到马泉的工作室坐坐。马泉乐见这些发生在学生们身上的神奇故事,以及他们追逐理想人生的无限可能。

马泉和陈磊为学生辅导毕业设计

2021年4月,马泉为本科生讲授《广告设计》课程

马泉和研究生们在一起

学习与新知:在不确定性中从容出发

马泉的即兴弹奏

影像作品《沙漠之子》

“有穴窈然,入之甚寒,问其深,则其好游者不能穷也”,跨越与探索的过程总是充满未知,而马泉觉得,人只能计划好一部分人生,然后去拥抱剩余部分的不确定性。

结 语

2021年10月,马泉在沙漠腹地考察时拍摄的自己与银河

撰文/ 孟彤

整理/ 叶宗予亮

视频/ 彭昊鹏

摄影摄像/ 李奕博 彭昊鹏

马泉与清华美院学生记者团成员的合影

参考文献:

[1]马泉.“叠加态”的叙事生成认知、探究、实验、呈现[J].艺术与设计,2019,1(12):130-133.

[2]张敢.一沙一世界[N]. 中国美术报,2019-12-16(019).

[3]王小茉.迷沙·叙事——马泉的跨媒介设计研究[J].装饰,2019(11):64-70.

资料来源 | 清美学生记者团

图文编辑 | 罗雪辉 汪茗

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号清华大学美术学院 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。