- 0

- 0

- 0

分享

- CAFA深度|郑路:走出创作中的两条路径

-

原创 2021-11-02

在艺术家郑路的自我审视中,自己迄今为止的创作历程中有这样几个关键阶段:色弱的自身条件使他没有按照自己的心愿去报考油画专业,而转往雕塑,先后在鲁迅美术学院和中央美术学院学习雕塑及公共艺术;因L.V.M.H.奖学金而去往巴黎的短暂学习经历让他确定放弃写实雕塑的路线,转而走向材料转换的探索。

在毕业之后呈现的众多展览之中,以台北当代艺术馆的《潮骚》(2015)、侨福当代美术馆的《唯止》(2016)以及龙美术馆西岸馆的《耳且》(2016)为代表,昭示着艺术家在物质材料转换的基础上更近一步,开始探索声音、光材料的转换。而在谈到近几年创作的一个关键节点时,郑路提到了在七木空间呈现的一个小型个展《奈何》(2019)。

足够实验:突破线性逻辑的探索

《奈何》展览中仅呈现了一件同名装置作品,由大量棉花糖和一座“桥”组成,持续时间两个小时。2017年的一次运输事故让280KG白糖砸进了郑路的生活和创作中,几乎是直觉性的,郑路感受到了这是一种可以深入挖掘下去的材料提示。于是如何将这批骤然降临的”材料提示”转化为创作语言成为了郑路长达两年的“使命”,直到在银川偶遇了代表着民间丧葬文化景观的“奈何桥”,“桥”的意向瞬间和“糖”相连。在《奈何》中,郑路将糖制成棉花糖,利用其如云彩般的形象托起了一座连通生死“奈何桥”,而受环境温度和湿度的局限,棉花糖迅速在两个小时内融化,在郑路看来,这个从成型到融化的过程,如同生命的逐渐萎缩与消失,恰如其分地回应了他在此阶段对生命终将归于无可奈何的认知。

奈何,钢架、软木板、糖,1430x410x350cm,现场装置,2019

《奈何》带给郑路的远不止两个偶然降临,恰好相逢的材料提示,它向郑路指出了一种没有依靠任何过往创作经验的全新创作方法。郑路欣喜地发现这种缘起于偶然,但最终实现材料、思想和表达的逻辑闭环的创作方式更为有趣,自此,他开始有意识地探索一种非线性逻辑的创作可能,寻找材料、事件等偶然关系背后的逻辑。

奈何,局部

郑路这两年的创作和材料语言呈现出与其早期为人熟知的“淋漓”系列不尽相同的逻辑和面貌。而这种变化,似乎在2018年沪申画廊的展览《局现》中就已初现端倪。在这个展览中,郑路呈现了一批围绕“维度”展开的实验性创作,体现出艺术家在此前对美与崇高等终极意义的探索之外,将视野转向对微观视野和逻辑的体察。郑路认为,无论是维度探讨还是对微观的体察,都和自己对“模型”的热爱相关。“在把玩、收藏模型的过程中,我不自觉地完成了一种使命。我们缩小事物,目的是去理解它们、去欣赏它们。微缩的方法是改变认识事物的方式,剔除循序渐进,而是一眼掌管全局。缩小事物的尺寸,挖掘其本质,抒发迷恋之情。” 这种对微观世界的细腻体察,也直接塑造了此后郑路在尝试突破线性创作思维的过程中,对材料关注、选择与把握的敏锐。

马飞之家,装置,日常物品、金属,375x375x190cm,2018

2020年,面对疫情之下萧索的艺术生态,郑路和SPURS 画廊合作呈现了实验性展览《复行数十步》,在其中尝试对展览空间进行彻底改造。展览初衷是“制造一个观者行于作品之上,却看不到作品的展览”,以此来回应在人们身边如影随形的病毒和疫情。这次经历也坚定了他未来创作一定要走向开放性——这种开放性不在于创作媒介的多元,而更多回应了《奈何》以来的崭新创作思路与视野。以创作侵占空间,并邀请观众的介入和参与,我们不难从这个项目中看到郑路创作中的另一条重要脉络——公共艺术,对其实验性探索的影响与塑造,即强调开放性、参与感与现场体验的不可复刻性。

复行数十步,空间装置,2020

足够扁平:如节日一般的公共艺术

公共艺术是郑路在央美读研期间的专业方向,郑路在此阶段就开始接触公共艺术的项目和工程。随着自己的作品出现在各种商业空间和公共场域内,郑路开始思考雕塑与公共艺术的边界。秉持着一种“并非把一件雕塑放在公共空间中,而是要最大程度靠近公众”的创作意图和态度,郑路坚信公共艺术指向一种可以整合音乐、互动体验等多种元素的广阔领域,它应与它的受众——即处在公共空间中的人,发生真实的交流和关系。

有趣的是,郑路在公共艺术创作领域内,强调了一种与此前提及的非线性实验探索完全不同的思路。他希望公共艺术能够如同节日一样唤醒人类的共识,体现创作者面对公众时足够开放的诚意。公共艺术创作应指向一种踏踏实实的线性思维,以实现作品的足够下沉和扁平,尽可能地减少作品的歧义和多元解读。“在公共艺术方面,我希望能在最大程度上与公众达成一种和解和共识。”

差翅亚目之目-敦煌,420×270×280 cm,金属框架,太阳能 LED 灯,2019

差翅亚目之目-阿那亚,600×600×500 cm,金属框架、太阳能、 LED 灯,2019

近年来郑路的公共艺术作品中,大量可见太阳能、LED灯等新材料的运用,且体量都不小。其中,《差翅亚目之目》(2019-2021)是其中呈现面貌较为完整的一个系列创作。郑路对太阳能的关注源自于自己之前买的一个太阳能警示灯,以及对汽车尾灯的想象与探究。在他看来,如汽车尾灯的结构一样,人类的很多设计都有意无意地触碰到了自然与生物的最终规律。这种隐隐约约的思路终于在敦煌的展览”发光体”中得到实现——依托于敦煌光伏电站的地理位置,郑路制作了一个与白天发光的光伏电站相呼应的巨大太阳能装置,白天蛰伏吸收能量,夜晚苏醒发出光亮。通过这只巨大的人工“复眼”,郑路也得以在艺术实践中思索无机物和有机物的嵌套与进化,回应了当时颇为关注的由凯文·凯利提出的“生物和机器的联姻”这一概念。

《差翅亚目之目》在敦煌展出过后,这一昼伏夜出的机械生命体随即游牧到了阿那亚的海中央,接受海水的拍打侵蚀,最终被逐渐肢解;此后下一站又来到了北京798艺术区的停车场,回到了一件艺术作品最为熟悉的场域。郑路将这三个地点的《差翅亚目之目》称之为从1.0到3.0的不断进化,有趣的是这三个地点并非刻意选择,但却在不自觉间覆盖了自然、人工介入的自然以及城市等不同场域空间。

喜欢你,260x260x600(h)cm,太阳能灯、LED灯、钢结构、树脂、机械传动系统,2021

喜欢你,2021深圳湾公共艺术季现场

能源作为材料是郑路创作的一个崭新阶段,出发点是生命的进化与能量的转化,在郑路看来,这种对材料的探索恰逢“碳中和”的时代节点上,无疑是一个可以延展开来的材料话题与创作母题。郑路对于能源材料的本质与表达的探索还在继续,《喜欢你》是其正在进行的基于太阳能的作品实验,目前正在参与2021深圳湾公共艺术季。郑路坦言,这件作品的思路和《差翅亚目之目》所探索的生命的进化不尽相同,作品目前仍处在测试阶段,其中的逻辑也还在归纳和整理中,还会有后续持续的进化和升级。

此前,郑路的公共艺术作品《译心岛》刚刚落地黄山,这件同样依托于太阳能灯的材料,被艺术家塑造成半颗心的形象,与依托的水面共同构成了一颗完整的、跳动着的心。在水面光影的丰富变化中,我们再次在这件作品中看到了郑路对“水”的运用与考量,只不过这次的“水”被扩大成了作品赖以为生的自然环境,而非作为个体雕塑创作中一个抽象的概念与元素,郑路需要让作品与之融入并相互阐释。不论是《喜欢你》 还是《译心岛》,在面向公众时,郑路赋予作品的名称和解读都是极接地气的,创作形象本身所能提供给大众的信息也是非常直白的,尽管了解他创作轨迹的人都知道,这份直白、扁平的表达与呈现,离不开他在创作中对材料、图像背后的本质与逻辑的反复追问和试验。

译心岛,1080x900x550(h)cm,太阳能灯、LED灯、钢结构、树脂、机械传动系统,2021

足够自由:两条路径的汇合与循环

事实上,公共艺术与实验性创作这两条路径,也在某种意义上折射出作为一个独立艺术家,郑路如何在创作探索与商业市场之间进行游移与权衡。在谈到“淋漓”系列如何顺利进入商业与公共空间时,郑路一方面感叹商业在选择作品时的敏锐嗅觉,一方面也略带遗憾地表示,正是因为“淋漓”系列中的“水”这一元素背后的哲学观与韵律性适用于很多场合,它们顺理成章地被安置于各种空间之中,也就导致了这一系列几乎没有做过正式的学术性展览就直接迈入了商业领域。

淋漓-春不语,230×260×470 cm,不锈钢,银川, 2020

沉默的叙述 ,不锈钢,现场装置,尺寸可变,2019

银川当代美术馆,宁夏

从近年来作品的体量与完成难度不难想象到郑路对其巨大的投入,在以工作室活动的过程中,郑路身后有着自己的团队来支撑其对新材料、新语言的探索与研发。从郑路的角度来说,与画廊的运营保持一定的距离,而通过自己工作室所坚持的商业判断、逻辑规则与选择方式来活动,给予了他的创作一定的自由空间;同时,商业项目带来的收入可以最大程度用于反哺他个人的艺术探索。但这种关系并非一直是单线性的,在郑路的介绍中,像《喜欢你》 、《差翅亚目之目》这些大的项目,最初都并非源于商业定件的需求,而往往是基于自己对新材料和新语言的兴趣和创作冲动,然而一旦其中的思路和逻辑能够以成熟的创作面貌展现出来时,商业和市场往往也会给予一定反馈,就如《译心岛》的落地。由此,在创作与商业的两条路径之中,郑路似乎也渐渐明晰了一种良性的循环。

差翅亚目之目 系列

似乎是艺术家创作路径中的天然共性,在某一个阶段,他们会跳出自己生活的维度,开始以更宏观或更微观地角度来审视自我的生活与创作。从《局现》这批创作乃至更早,郑路开始有意识地以不同的维度和视角来体察周遭;《奈何》之后,在创作思路上也日益明确地分为两条不同的路径,即对自我创作的非线性实践,以及面对公众创作的足够下沉和扁平。但总体来说,有别于之前从一本小说、一部电影得到的点状灵感衍生而来的创作,现阶段郑路的创作中体现出了对过往经历的整合与再应用,以及对偶然际遇的着迷与探索。

思维与视野的拓展让郑路在现阶段能更自如地审视、选择与运用各种媒介和材料,也同时以更开放的态度面对自己的作品——是否含有学院派的基因,是否坚持在雕塑语言的范畴,是否需要在公众、市场与自我之间相互妥协……面对这些曾经的困惑与疑虑,郑路正在不断的归纳与突破中,给出自己的答案。

艺讯网专访郑路

受访人:郑路

采访人:周纬萌(以下简称Q)

采访时间:2021.10.25

采访地点:郑路工作室,宋庄,北京

Q

郑路老师您好。我们注意到,近两年您的创作材料和思维有了一个较大的突破。起因或许可以追溯到2019年在七木空间的一个小展览《奈何》。能否谈谈这个展览、这件作品对您创作的启发?

郑路:这个展览其实只展出了一件作品,也仅仅持续了两个小时,但它对我影响极大,因为这是我第一次用非线性逻辑处理的作品。

从280KG糖的突然出现到展览呈现的两年间,我的内心一种带着一种使命感,思考可以如何进行糖的转换,直到在银川布展时我见到了那座“桥”,我的直觉再次告诉我它们二者之间有一种必然的联系。后来通过糖和味道,奈何桥在云彩中的形象等系列思考延伸,棉花糖的想法顺理成章地诞生。对在七木空间的展览来说,我的构想是一定要呈现一个和展览空间有关的作品。

这件作品最有趣的是它的过程和结果。在创作《奈何》时,天气热湿度大,因此棉花糖融化的速度特别快,在空调和抽湿的辅助下,最终勉强能保持两个小时。从成型到融化的过程,特别像一个生命渐渐在眼前萎缩、融化、消失,最终留下一地狼藉,其实是特别刺痛人的体验。

奈何,局部

这种过程和结果并不在我的预期之中,创作这件作品也没有用到我之前的任何经验,它源于偶然、结束于预期之外,并非是线性或具有明确因果的呈现,但它意外地回应了我在这个阶段对生命最终归于无可奈何的认知。这于我来说这是一种全新的创作方法,且更有意思,我从中受到了很大启发。它有别于从一本小说、一部电影或是某一个具体的事件出发去产生联想,或是追求某一种时髦的材料来衍生创作,而是一种“顺其自然”。当然,在这其中,对事物观察的细腻和微观的认知是不可或缺的,它决定着艺术家对材料的选择运用、输出的方式和视角的广阔和多元。

Q

这种对事物的细腻体察和微观认知似乎可以追溯到您2018年在沪申画廊的展览《局现》?印象中您展出了一批有别于以往的实验性创作,正是围绕“维度”的概念展开的。

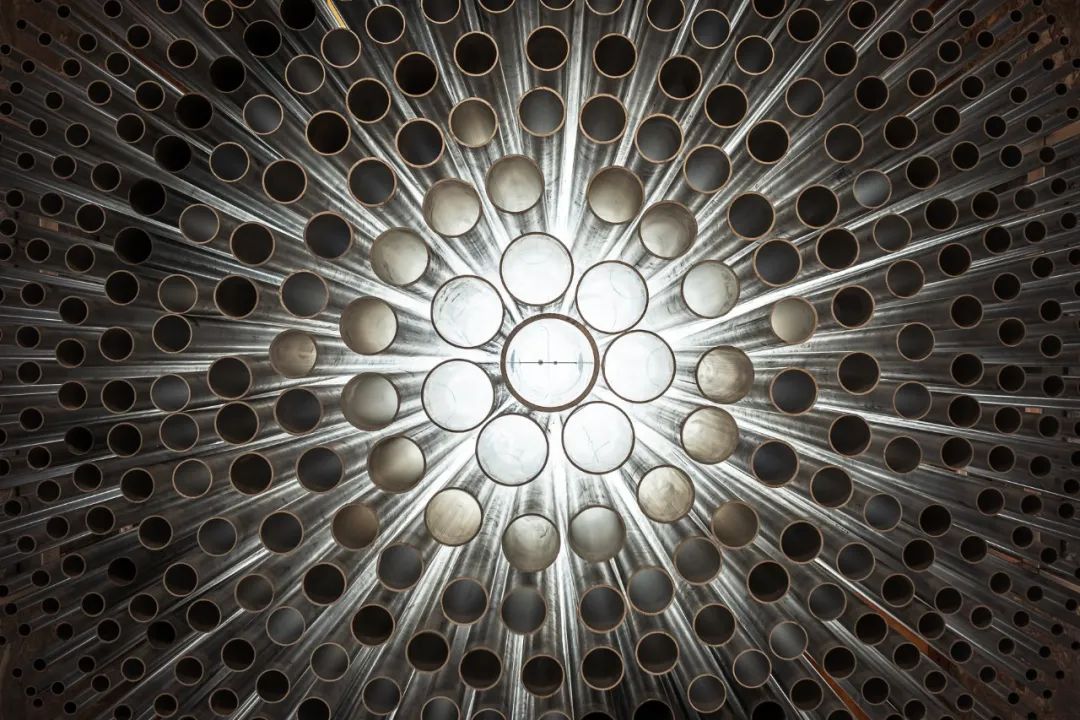

管中窥物,铝管、LED,455 x 200 x 405 cm,2018

通州新城,不锈钢,360 x 480 cm,2018

郑路:确实,我之前的创作像是散文,有很多对诗歌和哲学的想象在其中,而这一批创作更像论文。这个展览想解决自己对于维度问题的思考,里面的确缺乏浪漫的气息,动用的形式也比较多元。这批创作的起因是读了小说《三体》,里面提及的“降维”概念使我深受启发。作为雕塑专业的思维,怎样增加体量感,进而去占据物理空间,近乎成为一种魔咒。新媒体技术的发展也是提示着我们引入更多的维度,也让人们渐渐有了增加维度的惯性思维。但我们很少去思考,“降维打击”的能量也许更大,从求解回到已知条件,反过去想会使问题简单化。于是我希望借助这一批对“截面”的关注来讨论“简化”和“降维”的视角。

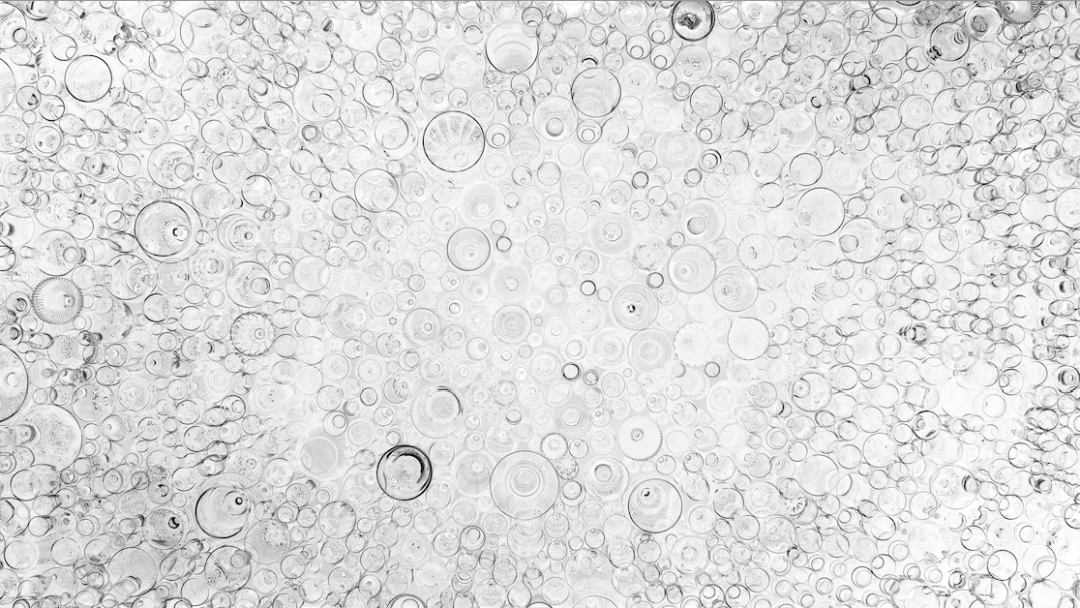

下自成蹊,玻璃、不锈钢、LED,300x170cm,2018

Q

《奈何》之后,您和SPURS画廊在疫情期间呈现了“复行数十步”这个展览,其中最为瞩目的是您以创作实现了对展览空间的一个彻底改造。这个展览的现场体验感似乎很难用图像和文本再现?

郑路:这个展览是在疫情期间的一次艰难呈现,当时798还属于有限开放的状态,将画廊空间改造也是我对疫情的感受,以及对这个时间下的反应。我的初衷就是制造一个观者行于作品之上,却看不到作品的展览,恰如我们看不见病毒与疫情,但它们又无处不在。

这个展览的传播路径很窄,通过线上展厅、照片或语言叙述都显得很苍白,唯有通过现场体验才能感知作品用意。通过这次经历我也更加确定了未来的创作的方向:增强现场开放性,促进人和作品之间的真实关联,融合心理学、设计学等因素,它更多指代一种开阔的创作思路与视野,它们用很朴素的材料也能够实现。

复行数十步,空间装置,2020

Q

谈到材料,您在这两年的作品中开始大量使用太阳能作为创作材料,《差翅亚目之目》系列是您运用太阳能的一个比较完整的创作呈现。能否结合作品谈谈您为何会注意到这种材料,又是如何逐步将材料特点与创作逻辑关联的?

差翅亚目之目——敦煌

郑路:我对太阳能的关注源于太阳能警示灯,同时间我也在研究工业设计的汽车的灯具,意识到它的结构和“复眼”十分相似。我们人类的很多设计,其实都有意无意地触碰到了自然与生物的最终规律。我由此有特别强烈的冲动想用这个元素来做一只蜻蜓“复眼”——一个太阳能灯光装置,来回应当时很关注的凯文·凯利提出的“生物和机器的联姻”这一概念。

敦煌党河河谷附近,矗立着一个高260米的塔式熔盐光热发电站,由10000面定日镜组成的镜场,在戈壁上折射出一个耀眼的超级发光体。那么,“差翅亚目之目”就是一个相对应地,夜晚的发光体。她是一只复眼,由六千个个体组成,她白天缄默,夜晚才闪烁发光。这个白天和夜晚两个不同的发光体,此消彼长,虽然别若参商,但却各放华光。这只复眼,在白天吸收能量,在夜间发光,犹如一个生命体,是无机物和有机物的相互嵌套的结果。她在戈壁中仰望星空,她渴望看见,渴望进化。之后在阿那亚海里的2.0版,798的3.0版,都是其不断进化的结果。

差翅亚目之目——阿那亚

能源作为材料,的确是我创作的一个新的阶段,出发点是生命的进化与能量的转化。在实践的进程中,自然就到了“碳中和”这个时代的节点上。在2020年9月,我国在联大上提出,在2060年前实现碳中和。清洁能源作为材料,环境保护的悖论,百年未有之大变局,这是个可以展的很开的话题,是很好的创作母题。作为作品的实践,不仅仅是将能源作为材料,而是从思维方式上的转型。今年底,我也将继续用太阳能LED灯做一个新的装置,不同于生命进化体,我做了一个谐音梗,从语言出发也是一次新鲜的尝试。

Q

近年来公共艺术项目也是您创作的一个重点,能否从这个项目出发,谈谈您对公共艺术的认识?

郑路:对公共艺术的思考可以追溯到我在央美读研期间,那时我的专业方向就是公共艺术的当代性研究,在实践中,愈发觉得公共艺术不是一个简单的学科,而是一个门类,应该和更宽泛的其他学科结合以延展,只要是和公共性有关的都可以在公共艺术的领域内探讨研究。公共艺术和真实的人发生关系,这是我一直想要探索的方向。

我很喜欢观察路人对公共艺术作品的看法,有趣的是,即便是具象的作品,落在不同观众眼中,都可能有歧义的解读。这让我不由思考我的创作或许可以分为两个方向:一个是相对于自身去寻觅一种超验的、非线性的思维方式;与之相对的另外一个方向,则是面对公共,它一定要下沉,要有足够诚意的开放性。它应指向踏踏实实的线性思维,且要足够的扁平,不会产生过大的歧义。在公共艺术方面,我会往这个方向去尝试,希望能够在最大程度上与公众达成一种和解和共识。

Q

是否可以理解为,在公共艺术创作中,大众对您作品的开放性解读,即您说的“歧义”,对您来说是一种困扰?您似乎有意要规避掉这种解读的空间?

0000FF,300CMΦ,综合材料,2020

郑路:我是认为在公共艺术中,应该尽量去减少这种开放性解读带来的歧义。不去重复已有概念,在艺术史上,关于公共艺术的隐喻解读等问题都已经得到了很充分的体现和解读。譬如克里斯托弗和珍妮-克劳德夫妇在上世纪60年代“铁幕”(Iron Curtain)中,用89个油桶堆叠起来封锁了巴黎左岸的维斯康蒂街,这个在公共空间中制造障碍的作品被视作“反柏林墙”的宣言。我认为在今天在公共艺术领域内,公共是大前提,要深入浅出,观点主题可以意义深刻,但在表达方式上却要浅显易懂。所以我自己会倾向于更扁平、更具有清晰指向的创作,它如果能像节日一样,唤醒人类的共识,大家再去放大这种共同的体验和认同,这是我做公共艺术的一种态度和方向。

秋波,280cmx267cmx430cm,不锈钢,2020,茂名市首届城市艺术季

Q

我们在您的创作中看到了的两条脉络,一部分作品与商业定制和市场联系紧密,另一部分则是您一直在进行的实验性探索。您是如何看待艺术创作、艺术家与商业之间的关系?

郑路:合适的作品被应用到合适商业公共空间中,是互为表里的关系,没有必要刻意回避,这也是公共艺术的重要一环。商业公共空间更加明确反应了商业需求,相对单纯一些,较少存在隐性的操控权力。

耳且,展览现场,龙美术馆西岸馆,2016

回到你提到的两条路径,对于我自己的现状来说,我还是秉持独立艺术家的身份,有着自己的工作室,身后是一个大的工作团队用来支撑我自己对新材料、新语言的探索与研发。从这种意义上来说,这两条路径的关系是商业项目带来的收入用于反哺我个人的艺术探索。以艺术家工作室的形式活动其实给予了我自己一定的自由调配的空间,我们有一套自己的商业逻辑、规则与选择方式,这能够在最大程度上支持我自己的创作与探索。

喜欢你,2021深圳湾公共艺术季现场

我现在正在做的《喜欢你》这件作品,也是基于太阳能的作品实验,从体量上来说比较庞大,而且这仅仅是一个测试版本,我还在理顺其中的逻辑,后面还会持续进化和升级。像《喜欢你》、《差翅亚目之目》这些大型的项目,其实都不是源于商业订单,而是基于我自己的兴趣和创作冲动,渐渐成为良性循环的是,当我把其中的关联和逻辑理顺并有成熟面貌的呈现时,商业和市场会给予反馈的,《译心岛》的落地就是这样。

采访、撰文/周纬萌

图片致谢艺术家及艺术家工作室

最新英文国际月刊新鲜出炉

👇

免费订阅请主页对话框留言“订阅”

CAFA ART INFO

英文版

Facebook/Twitter

国际同步全部资讯

@CAFAartinfo

https://www.facebook.com/CAFAArtInfo

https://twitter.com/cafaartinfo

最新国际月刊已出

订阅请留言

版权声明:所有发表于“中央美术学院艺术资讯网CAFA ART INFO” 中英文版(http://www.cafa.com.cn) 及所属微信公众号“中央美院艺讯网”的内容均应受到国际版权条例的保护,未经授权不得擅自转载使用。

如需申请获得合作授权和内容转载许可,可后台留言“转载”,查看细则并留言联系,或邮件联系editor@cafa.edu.cn(中文)/artinfo@cafa.edu.cn (英文)。获得授权使用的转载,并注明“来源:中央美院艺讯网/CAFA ART INFO)。未经许可不得擅自转载或摘录编改文字和图片,违者本网将依法追究责任。

Copyright notice

© CAFA ART INFO, 2020. All Rights Reserved.

All of the information in the various pages of CAFA ART INFO web site and WeChat is issued by CAFA ART INFO (http://www.cafa.com.cn) for public distribution. It is protected under international conventions and under national laws on copyright. For application of cooperative authorization and reproduction permission, please contact editor@cafa.edu.cn(CN)/artinfo@cafa.edu.cn(EN). Any use of information in the web site or WeChat updates should be accompanied by an acknowledgement of CAFA ART INFO as the source, citing the uniform resource locator (URL) of the article. Unlawful copying and re-using parts of our copyright protected texts and images will result in legal action.

——TRAVEL WITH ART——

为使真正的艺术爱好者能够有机会深入了解展览、作品、艺术家及背后的故事,CAFA艺讯网启动全新项目「TRAVEL WITH ART」,联合众多著名策展人、艺术家、设计师、建筑师、人文学者等一同为大家呈现多元的线上&线下艺术活动!

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号中央美院艺讯网 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。