- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 专栏|高名潞:“文化时间”中的日常

-

原创 2021-10-29

思辨时间与地缘时间:当代性理论的危机

“文化时间”——被遮蔽的当代性

高名潞在《中国当代艺术史》一书中把20世纪以来的中国艺术归纳为三种本位关怀:

O1大众本位的现实主义,由“美术革命”开启。包括20世纪30年代的左翼木刻的“劳苦大众”;1949年以后大众艺术的“阶级大众”;“后文革”的乡土绘画的“边缘大众”;20世纪90年代的玩世现实主义用自画像表现的“独醒的大众”;2000年以来当代艺术中的“都市大众”(水泥乌托邦)。

从反语言学出发:行动作为日常

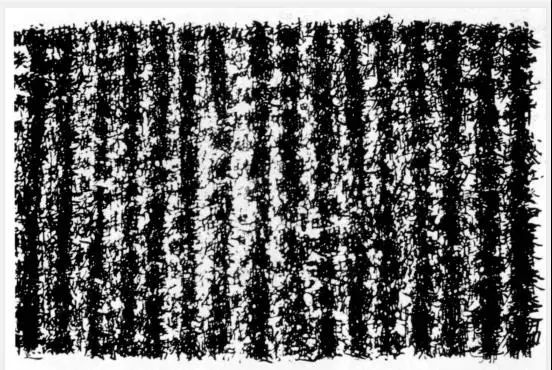

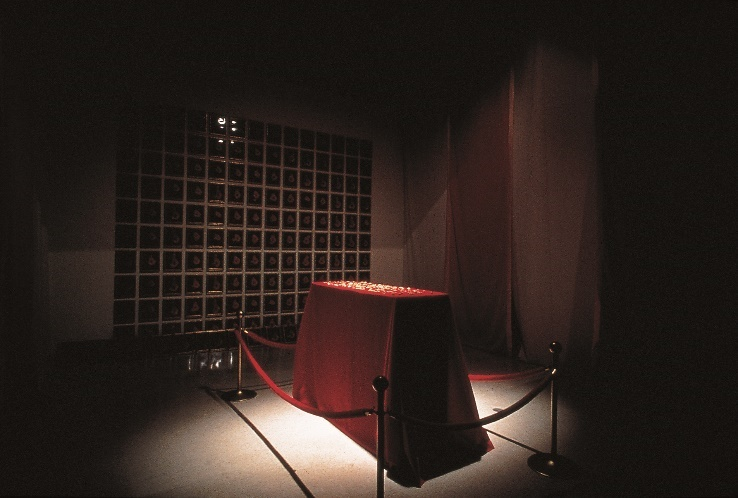

▲ 黄永砯《灰尘》,1987年

▲ 徐冰《天书》,加拿大国家美术馆Crossings/Traversées装置视图,渥太华,1998年

▲ 新刻度小组(王鲁炎,陈少平,顾德新)《触觉艺术》,1988年

▲ 张培力《30x30》,录像作品,1988年

实证的日常

▲ 曹斐《谁的乌托邦》2006

▲ 吴文光《流浪北京》,1988年

第一个现象是都市化进程大爆发后,一批艺术家走向废墟、广场、新建筑和城乡接合部,运用各种媒介进入这个世纪奇观的新生态。“在场性”的“实地”都是有意选择的,其偶发性总是发生在创作主体的预期范围之中。而中国当代艺术的“日常性”是随着生态语境自然发生的,重要的不是期待,而是实地实时地参与和记录。这是中国特有的、每天发生在人们身边的实证的日常。

公寓艺术有几个重要的题材:

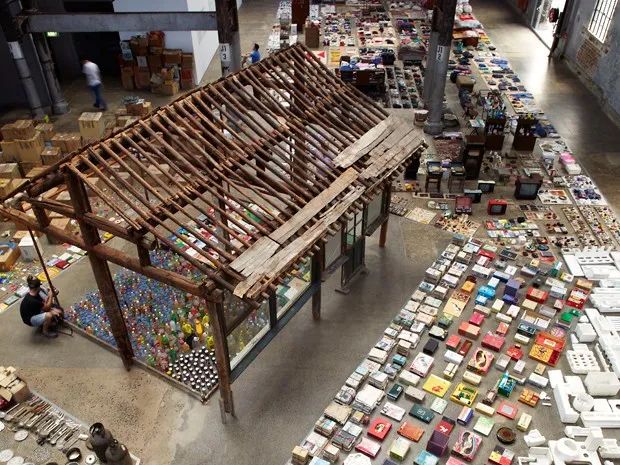

O1家庭和家物,这在宋冬和尹秀珍、王功新和林天苗、朱金石和秦一芬几对夫妇的作品中最为明显。居室成为展览馆,收集家物本身成为创作

耿建翌是最明显的实证者。他采用调查、证明的严格考据程序去呈现与邻里“小事”发生关系的人、物、地方、时间等等。艺术作品就是一切以事实说话。不仅自己求证,而且调动了社会机制去证明。这样的形式和传统意义的“艺术”没有什么关系。但是它可能实实在在地触及日常最偏僻的角落。

日常的寓言

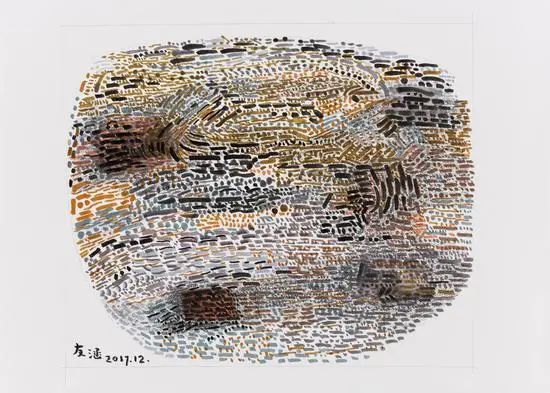

|余友涵|

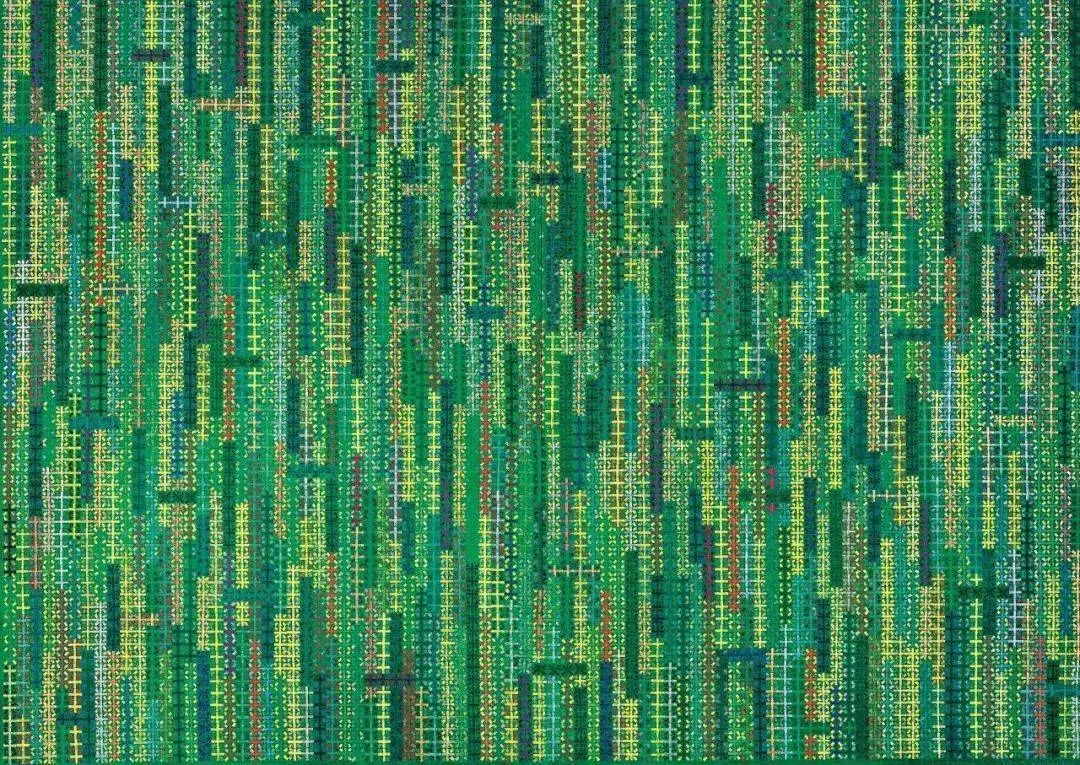

余友涵从1983年就开始画圆,以此作为东方有、无哲学的形象。但是,2000年以后,他放弃了“圆”的哲学幻觉,专心在画布上重复书写那些简拙而流动的点,这些点组成的“圆”似乎不再执迷于宇宙象征,相反,其鲜艳随意的色彩和无所谓的姿态,看上去更像每日每时正在发生的大千世界中的一个渺小角色,连续的圆和松散的点暗喻时间的流逝,作品题目也按照年、月、日来标记。

|雷虹|

|丁乙|

|李华生|

|张羽|

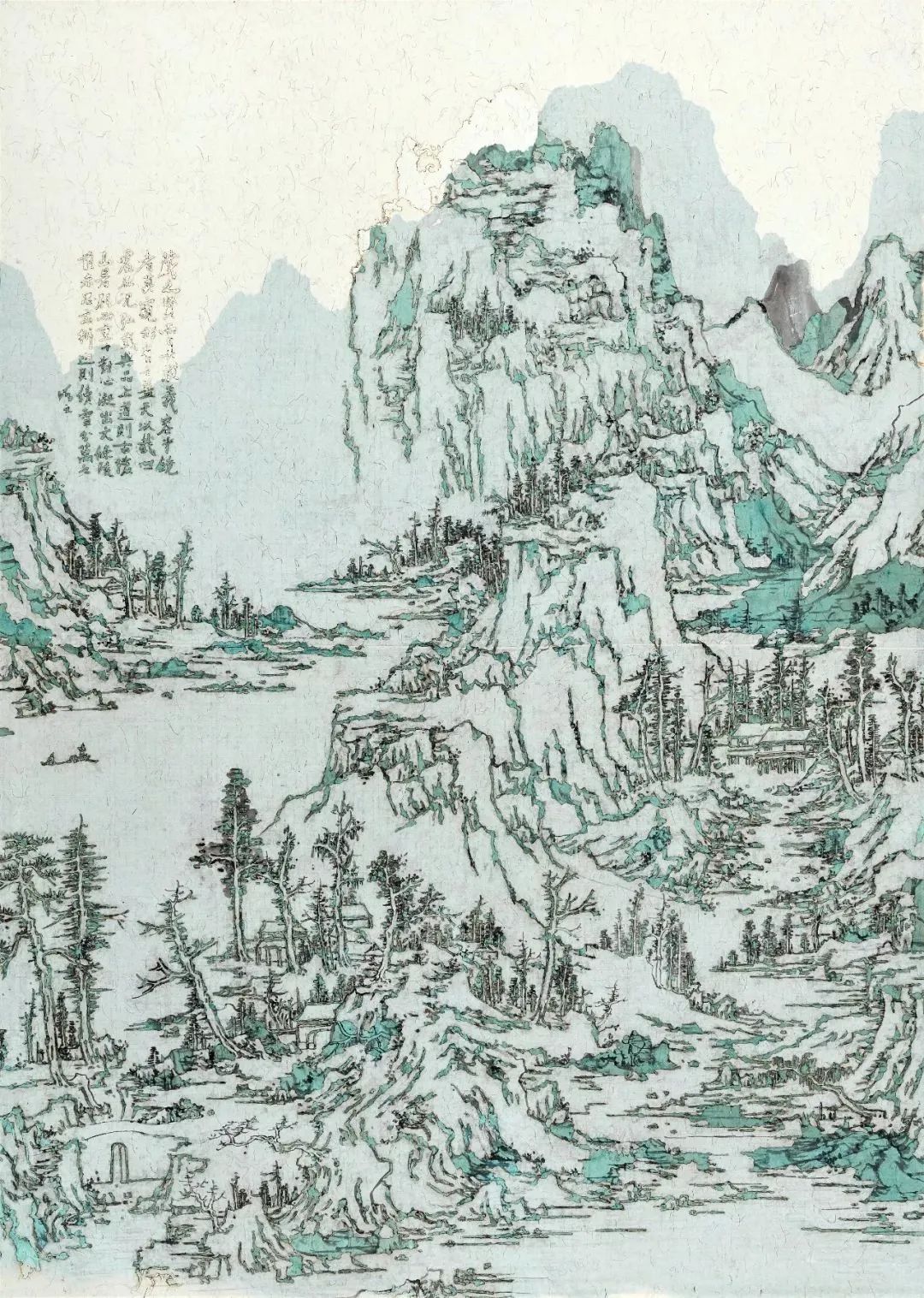

▲ 张羽《指印2004.8.1》水墨宣纸 2004年

|梁铨|

|王天德|

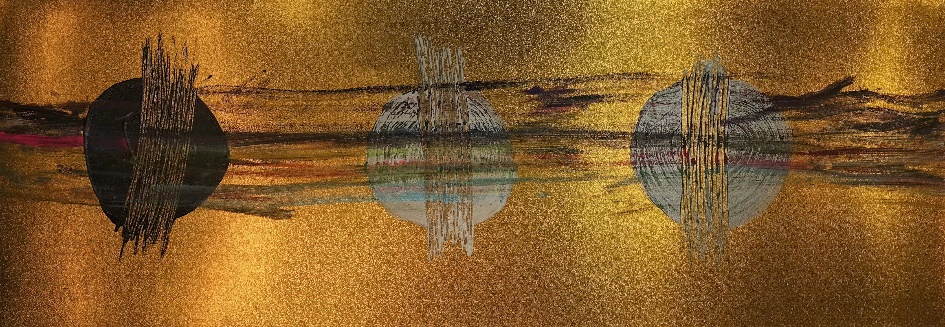

▲ 王天德《后山图——桐庐送别图》,宣纸、墨、火焰、中国画颜料,199cm×142cm

|张浩|

|黄冰逸|

|顾德新|

|隋建国|

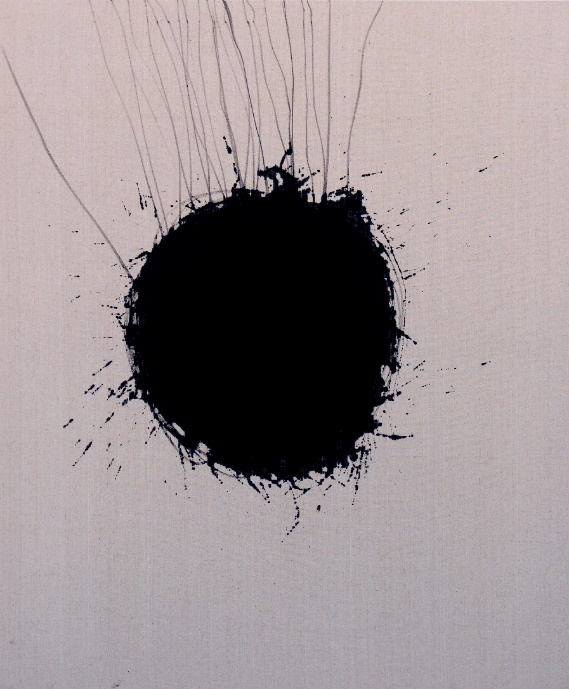

▲ 隋建国 《时间的形状》 油漆 铁丝 2006年12月25日起

|汪建伟|

结语

注释

[1]《中国当代艺术史》一书由上海大学出版社于2021年3月出版

[2]Gao Minglu, Total Modernity and the Avant-Garde in Twentieth CenturyChinese Art, MIT Press, 2010

[3]Gao Minglu, “Particular Time, Specific Space and MyTruth: Total Modernity in Chinese Contemporary Art”, in Antinomies of Artand Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity, edited by TerrySmith, Okwui Enwezor, Nancy Condee, Duke University Press, 2008.

[4]Giorgio Agamben, Infancy and History: On theDestruction of Experience, trans. Liz Heron (London and New York: Verso,2007), p. 99.

[5]Jürgen Habermas,“Modernity: An Unfinished Project“ [1980] In Craig J. Calhoun (ed.), ContemporarySociological Theory. Blackwell,2007,pp. 2--363

[6]Groys, Boris, ‘The Topology of Contemporary Art’,2008, in Terry E Smith, Okwui Enwezor, Nancy Condee (eds.) Antinomies of Art& Culture:Modernity,Durham, Duke University Press, p 4.

[7]高名潞《西方艺术史观念:再现与艺术史转向》第7章“思辨再现的世俗化:再现当下时间与个人神秘”,北京大学出版社,2016年,第275-297页。本章对波德莱尔的思想和早期现代性概念的形成进行了详细讨论。

[8]Gotthold Ephraim Lessing, Laocoön: An Essay on theLimits of Painting and Poetry, trans. Edward Allen McCormick (Indianapolis, INand New York: The Bobbs-Merrill Company, 1962), p.19.

[9]Terry Smith, “Contemporary art and contemporaneity,” CriticalInquiry 32 (Summer 2006), 701

[10]Christine Ross,ThePast is the Present; It’s the Future Too: The Temporal Turn in Contemporary Art,NewYork : Continuum, 2012, 51 – 52.

[11]胡适《实验主义》,《新青年》第六卷,第4号 [1919年4月号]。

[12]Xiang Li,The Temporality of Chinese from the Perspective ofSemantic Relations Language and Semiotic Studies, Vol. 6 No. 3 Autumn 2020

[13]黄永砯《理论反对理论,自述》,发表在高名潞主编《85美术运动II:历史资料汇编》,广西师大出版社,2008,521-523页。

[14]徐冰视频自述,1988年,《新潮美术》专题片第三集,中央电视台,未播出。文字见高名潞主编《85美术运动原始资料汇编》,2008

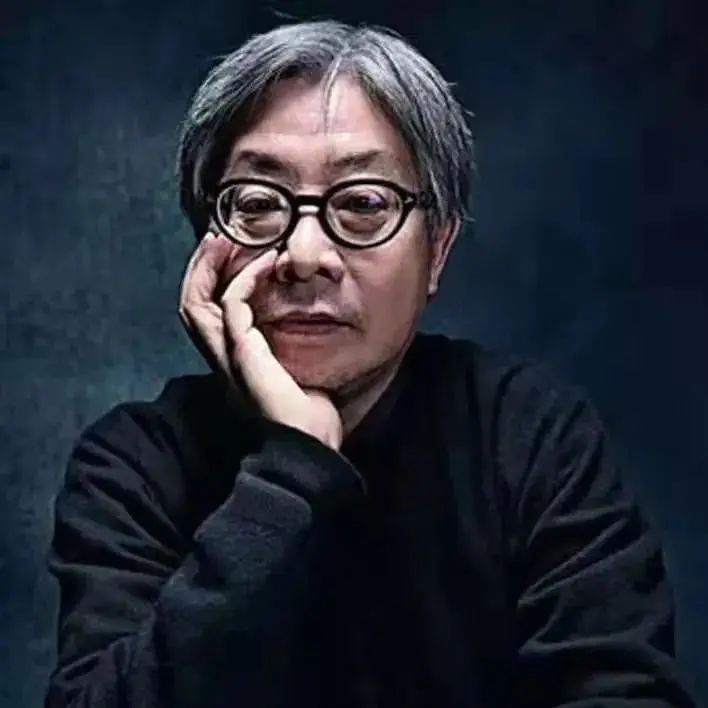

作者

(凤凰艺术 综合报道 责编/李若汐)

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。