- 0

- 0

- 0

分享

- 约翰·伯格的“三重生命”:我为什么转向虚构写作?

-

原创 2021-10-05

周婉京曾于美国布朗大学哲学系任访问学者,毕业于北京大学艺术哲学博士专业,现任教于北京第二外国语学院日语学院。她曾出版过五部小说与艺术评论文集,获得香港青年文学奖与台湾罗叶文学奖。近期将有《新贵》与《取出疯石》两本小说集付梓出版。

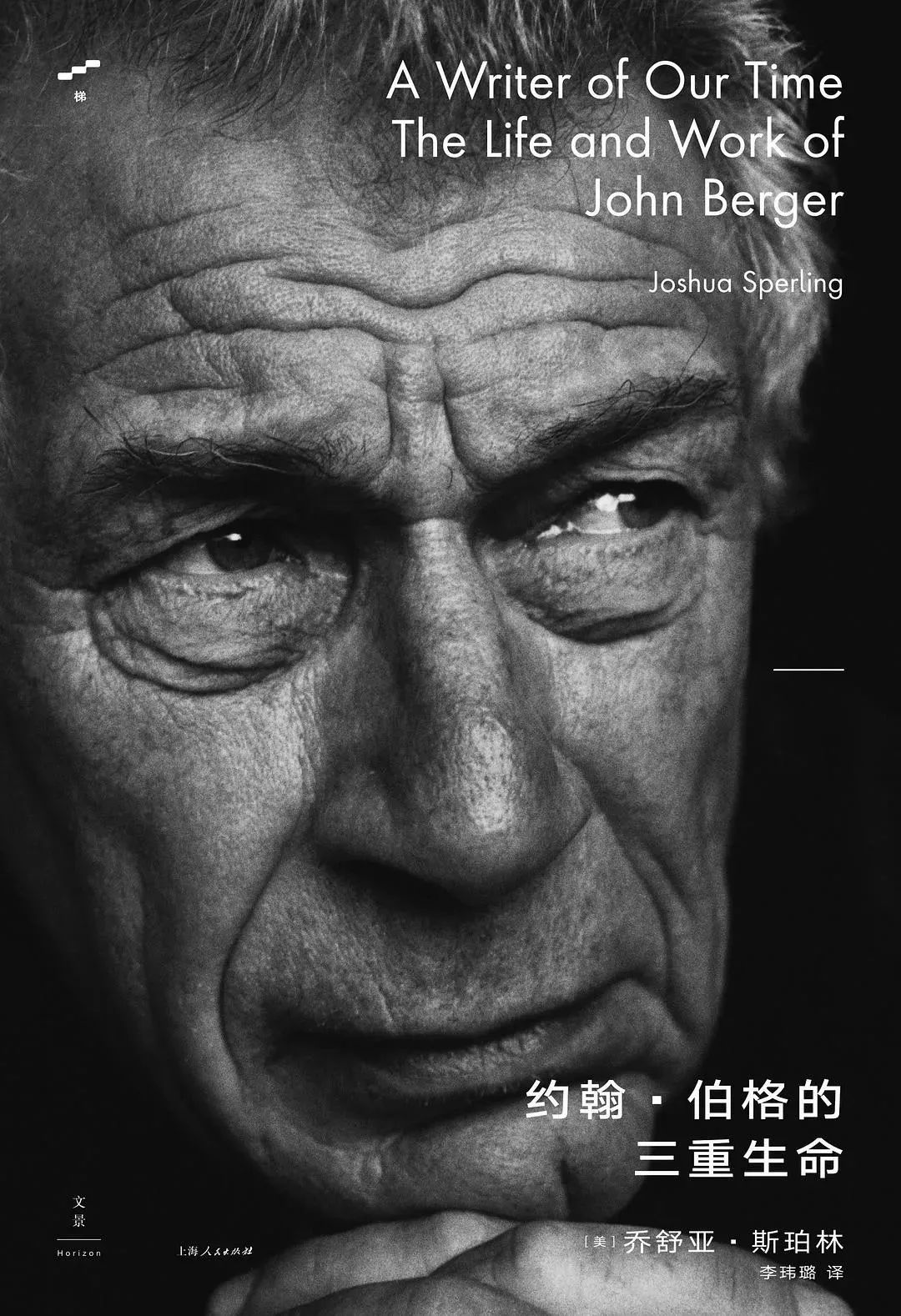

最 近,乔舒亚·斯珀林在2018年出版的有关约翰·伯格的传记作品有了中文版——《约翰·伯格的三重生命》。这本书经世纪文景策划,在今年8月由上海人民出版社发行。所谓“三重生命”,可以被想象成由伯格绘制的一幅三联画,阅读这本书时很容易就让人想起被誉为“油画之父”的荷兰人扬·凡·艾克(Jan Van Eyck)笔下那些图式精妙、画板既可以闭合也可以打开的三联作(triptych)。

在斯珀林看来,伯格的轨迹是罕见特殊的——伯格从典型的愤怒青年转变成四处奔波的现代主义者,这个过程又伴随着他对虚构写作的兴趣——谁能料想到,总是一腔怒火的伯格会变成一个小说家?这个转变在同时代的思想家那里几乎难以觅见。

为什么转向虚构写作?——其实这也是困扰伯格数十年之久的一个问题。他确实给出过这样的回答:“如果我现在回头看,我想我总是非常紧密地和故事联系在一起。即便谈到绘画,我也是和故事联系在一起的。当我是一名艺术评论家时,我评论的方法也总是讲故事的人的方法。”但是,请不要被他骗了。若是把这个观点反过来看,结论依然成立——原因就在于伯格身上的多重性:他总是在“多轨道作业”。这意味着,即便他是在讲故事,他也忍不住会谈起绘画。

例如,在《我们时代的画家》这部小说中,他就引入了大量有关绘画的见解。既有实际操作层面的,也有哲学层面的。伯格与这本小说的出版商(赛克尔和沃伯格出版社)曾有过无休止的争论,他在给出版商的信中提到,他想让故事的主人公拉文成为他的“代言人”。

伯格将“代言”的过程分为两个步骤:第一,“试图解释清楚在现代世界成为一名艺术家意味着什么”;第二,“去攻击虚假的艺术交易的骗局。”而男主角拉文身上的革命性,他在日记中写下的那些铿锵有力的字句,让人一读就会想起青年伯格在1953年至1962年为《新政治家》撰写的时评。在这10年,伯格用一杆笔见证了冷战冲突升级的危机时刻。

不过,与时评不同的是,小说的情节发展依赖于层层铺垫的疑惑和矛盾情绪。作者通过拉文自身的不确定性,赋予了拉文一定的自主性。于是在《我们时代的画家》中,我们既可以读到概括总结性的观点,也可以读到自我批评。在伯格的自我理解的核心里面,拉文最初是一名画家,只是随着时间长了,才开始拥护概念世界。这一点既阐明了伯格对自身转变的认知,又指向了他在经验生活中如何改变对绘画的思考。

伯格曾这样描述拉文:“就像我们所有人一样,他自然也有他自己抽象的表达方式,他赋予了它们他自己独特的腔调……他谈到正义时,就好像正义是一个存在物——就像你谈到一个刚刚离开房间或城镇的女孩。”伯格这么写是为了探索虚构写作中的人格化手法,这在他自己从哲学思想到讽喻小说的创作的变化中,发挥了很大作用。这部小说的混合结构也带来了一个效果:它使得哲学层面和讽喻层面互成镜像,这个镜像是奇特的,有时也是讽刺的。

1967年,卡尔维诺在其写作的《哲学与文学》一文(后被收入1982年出版的《文学的用途》一书)中,对这种镜像效果进行过有趣的分析:

“哲学和文学互为敌手。哲学家的眼睛穿过世界的不透明性,消除它的肉体,减少现存情况的多样性,简化到一般观念之间的蛛网关系,并固定一个规则,这个规则里面只有有限数量的棋子在棋盘上移动,但移动的结果是可以排出许多可能无限的组合。

接着是作家。作家把原本抽象的象棋棋子,用王、后、马、象来取代,赋予它们名字、特定的形状和一系列属性……所以在这一点上,游戏的规则发生了颠覆性的变化,解释了一种与哲学家完全不同的物的秩序。或者更确切地说,发现这些新游戏规则的人再次成为哲学家,他们飞快地回过头来证明作家所做的这种操作可以简化为他们自己的操作,具体的象和主教只不过是一般观点的伪装。”

在《我们时代的画家》中,所有人物都由他们的社会地位所定义,从社会地位也流露出他们如何看待艺术目的:矫揉造作的鉴赏家、哲学家、收藏家、糊涂的店主。这些主人公常常在两个世界之间挣扎撕裂,他通常无法完全适应其中任何一个世界。斯珀林提示我们留意这些小说与现实世界之间的互文性:“就像伯格一样,拉文既不是纯粹的马克思主义者,也不是纯粹的美学家。因此有了进退两难的处境,因此有了认同的危机,因此有了这部小说。”

至于艺术评论的部分,伯格最喜欢的一个比喻是:“就像在山巅之上被捆绑于一起”——这同时也是立体主义艺术家布拉克用来描述他与毕加索在一起时光的说法。

苏珊·桑塔格(右)和伯格都是既写评论又写小说的人,她曾在谈起伯格时说,“想要成为一个博学家,就得对所有事情都感兴趣。”

这里的“山巅”指的是立体主义。伯格认为毕加索和布拉克等人在第一次世界大战前夕创作的画作是西方艺术史上最具开创性的突破。这个想法本身倒不是什么新鲜事,所有的艺术史学家都认为立体主义是个分水岭;但是,伯格对这个运动所做的评论,在形式上和方法上都偏离了通常的“艺术史”的惯例——伯格认为,抽象主义并没有延续立体主义,而是背叛了它。本书的作者乔舒亚·斯珀林认为,伯格这句话指出了立体主义革命性的关键——作品的革命性希望依然冻结在历史之中。而伯格通过追问这种被冻结的革命性,他在进入自己写作的成熟期之后不再捍卫未来之艺术,而是转向了过去的、已经消失的、在过去岁月里具有革命性的艺术。

伯格曾经多次谈及德国出生的剧作家彼得·魏斯(Peter Weiss,同为共产主义者,同样从画家转行成为作家),他说魏斯的自传体小说“并不关心揭露作家的私生活与公共生活之间的隐秘差异;而是痴迷于作家的私密自我与他所处时代的那种史无前例的事件之间的联系。”

乔舒亚·斯珀林在《三重生命》这本书也为同样的痴迷所驱策,他的出发点在于这样他与伯格共同秉持的一个信念:虚构作品可以具有批评性,就像艺术批评同样也能充满想象。在这,他再次引用了伯格说过的话——“我们所过的,不仅仅是自己的生活,同时也是我们这个世纪的渴望”。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号artnet资讯 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。