- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 | 陈小文:不是所有人都拥有科技,但是所有人都拥有肉身

-

2021-09-21

“Sight 专栏”由凤凰艺术创新研究院与KCCA鼓浪屿当代艺术中心联合推出,针对国际代表性、前沿性的艺术生态或生产,对话不同的艺术实践者、文化学者,带来不一样的“Sight”,尽可能多面地呈现艺术创新的思考和行动。

#Sight01

媒体艺术在中国

对话者:陈小文

采访:周赫

美国阿尔弗莱德艺术与设计学院终身教授

中央美术学院设计学院客座教授

天津美术学院硕士生导师

▲数字媒体艺术讲习班合照(图片由陈小文教授提供)

随后几年,中国各大美术学院纷纷建设了电脑房,但教学上给我的感觉是软件培训。此时学院系统以外的媒体艺术家纷纷在世界舞台上展露生气。

当中国媒体艺术家参与学院教学,才使教学与当代艺术实践结合。张培力2001年调回中国美术学院组建新媒体艺术中心,2002年开始招收研究生,2003年正式建立新媒体系,招收本科生。同一年,马刚老师在央美成立数字媒体专业,聘请王功新教授影像艺术创作。他们的工作影响了大批早期的年轻媒体艺术家和教育家。

▲央美数媒研究生来Alfred 短期班

(图片由陈小文教授提供)

从2001年讲习班之行后,阿尔弗莱德大学艺术设计学院扩展媒体部与中央美术学院数字媒体专业的联系持续到今天。数年来,扩展媒体部邀请和接待了众多央美师生来美国驻村创作和学习。

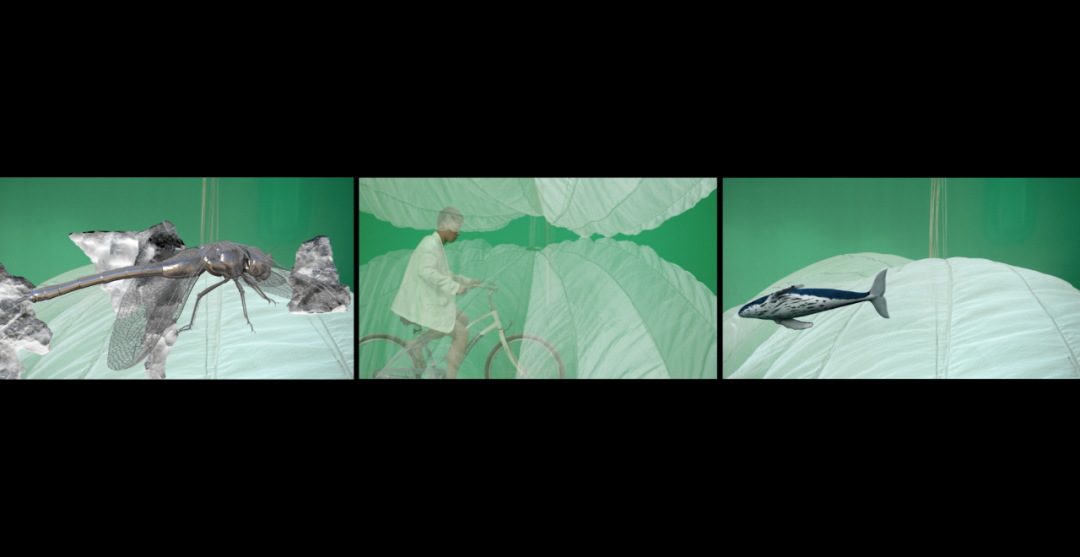

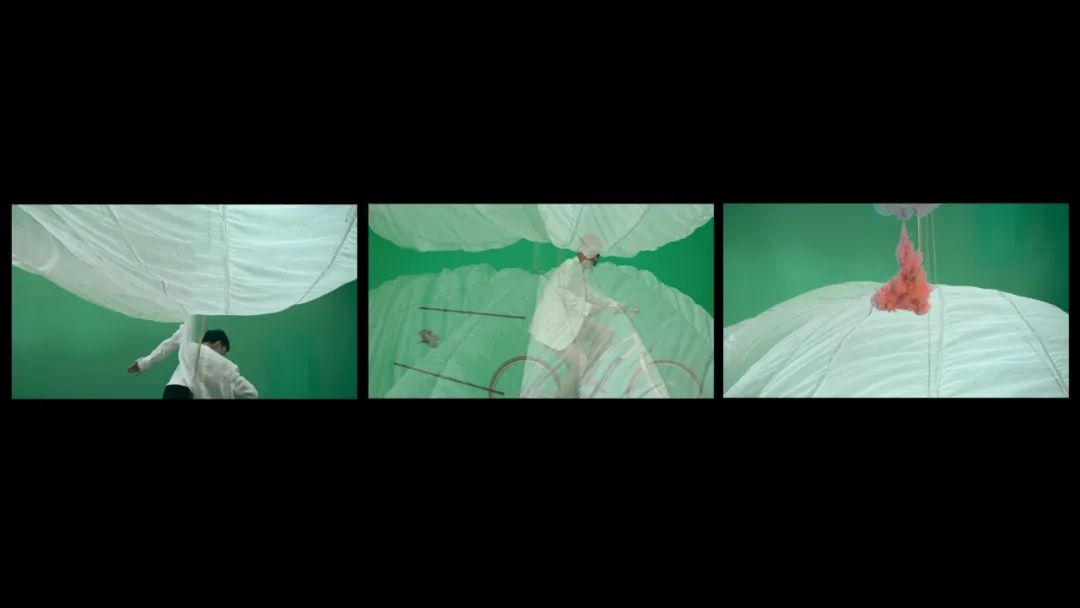

▲《蜻蜓之眼》剧照

▲《蜻蜓之眼》剧照

西方媒体艺术发展中有两个动力是我们没有的:电子艺术(Electronic Art)和文化研究 (Culture Study)。

在这方面,中国有特殊的演变史。先有DV和动画,80年代出生的年轻一代是看DV长大的;然后是软件,各学校媒体艺术专业方向的课程以熟练掌握软件为主导;最后才有史论,去国外学习媒体艺术的年轻艺术家和学生有语言优势,将媒体艺术史论,包括哲学家的著作(德勒滋,麦克卢汉)带回中国。如今,媒体艺术更深层次地融合新兴科技。

科技促使中国媒体艺术由艺术家个体工作室制作,走向好莱坞大片制作,走向娱乐、公共空间。作品与观众的关系也发生了根本性变化,由以前的一对一观看,转向群体观看。媒体艺术展更像是艺术节和音乐会。

Q:您认为科技与艺术的关系是什么?“艺术家”、“观众”处在什么样的位置?

科技与艺术都针对人类的基本问题,科技革命帮助人类解决现有的问题,同时又提出新的问题。科技给艺术家带来的不仅仅是工具和效率,同时还是认知的飞跃,进而带来创新。

当代德国科学哲学家于尔根·雷恩(Jürgen Renn)认为人类知识系统的巨大变化来自于多个相距甚远领域的跨界,用他的话说是“边界问题(borderlineproblem)”。抽象表现主义基本思想来自于爱因斯坦的相对论、弗洛伊德的精神分析学和萨特的存在主义基本思想的综合。

大众化科技颠覆了自古以来的“艺术家与观众”、“文化与工艺”之间的等级偏见,“艺术创造力”变得不再那么神圣。现代科技就像“波谱文化”(摇滚乐、快餐、自媒体)已经成为“世界语”,消除文化、宗教、党派、社会阶层的壁垒。同时,艺术家与观众在同一个平台上相互理解和信任。

Q:如今媒体艺术展中会出现了一种情况,作品不仅观众看不懂,连一些艺术工作者也有理解障碍。媒体艺术在发展中会不会制造出一个话语阶级或技术壁垒?因为表达成本或技术能力掌握在少数人手中。

这是一个极其有洞见的问题!技术永远被少数人掌握,这很悲哀。因此有伦理和政治意识的艺术家有强烈的“观众”意识。这些艺术家,如奥拉维尔·埃利亚松(Olafur Eliasson)、安·汉密尔顿(Ann hamilton)、托马斯·萨拉切诺(Tomás Saraceno),强化作品的感召力,调动观众的具身体验,尽可能隐藏或者少用科技。不是所有人都拥有科技,但是,所有人都拥有肉身。

虽然说,玩“炫”技术或者“玄”观念是艺术家的天性,有魔力的技术应该是近在咫尺的科技,令人回味的观念可能就是祖母口述的一个民间传说。我下过乡,有过农村电影放映队和给村民表演魔术的经历,马车加放映机、手制魔术道具,是充满艺术魅力的科技。一次,我表演空箱子变出一只活鸟,放飞后,一个男孩大喊:不是他变的,我看见他昨天在房檐下掏鸟窝,村民大笑……这件往事让我今天悟出:科技和观念都不要玩玄了,有些破绽会让作品更接地气。媒体艺术制造出一个话语阶级或技术壁垒是一个公认的事实,在美术馆让给我从头看到尾的媒体艺术寥寥无几,这是一个悲剧。当然也有让我反复品味的,比如美国视频艺术家盖里·希尔(Gary Hill)的许多作品。

Q:作为媒体艺术家前辈,您是如何开始关注媒体艺术这个领域?版画似乎是很多媒体艺术家的起点?

我毕业于鲁迅美术学院版画系,在美国读研究生期间对实验电影和戏剧着迷,自编自导的一个实验短剧“你要离我而去”,同时做了我第一件8毫米实验电影,只有3分钟。90年代末开始在美国阿尔弗莱德艺术与设计学院教书。偶然的一个机会,在美术馆看了一个影像艺术展,第一次看到盖里·希尔(Gary Hill )和比尔·维奥拉(Bill Viola)的作品。回去后,再也安不下心做版画和油画了。

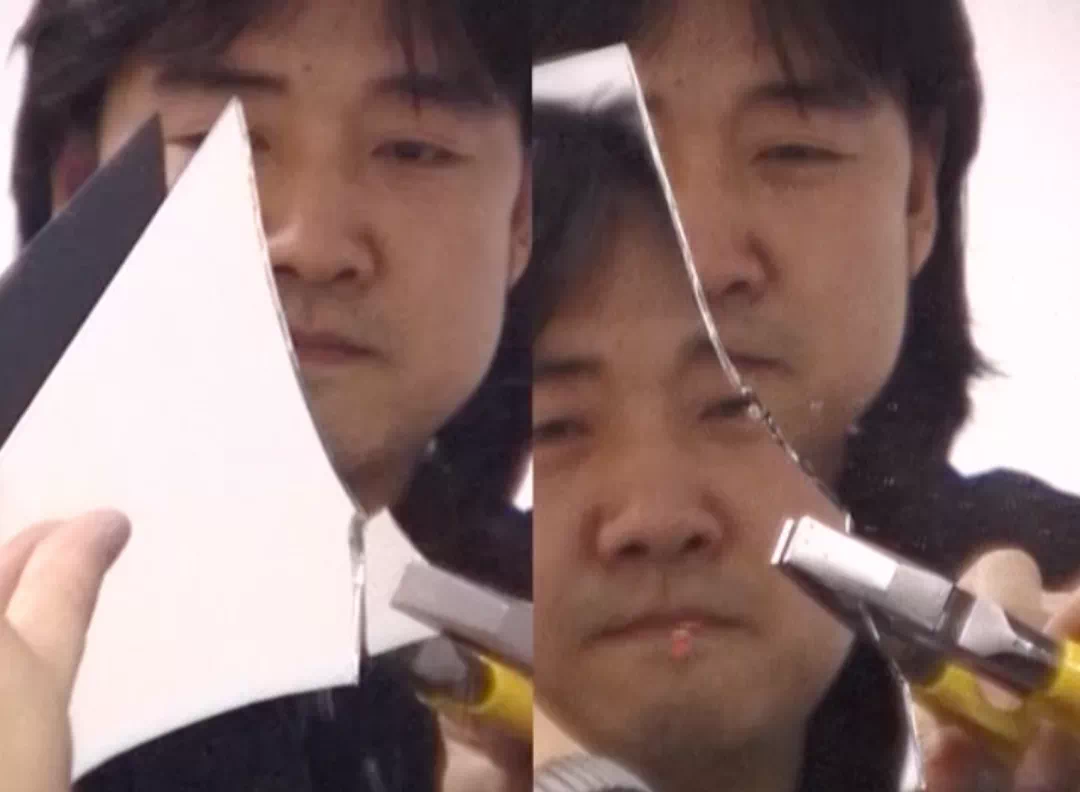

▲“你要离我而去”,实验短剧,陈小文,1991年(图片由陈小文教授提供)

▲“你要离我而去”,实验短剧,陈小文,1991年(图片由陈小文教授提供)

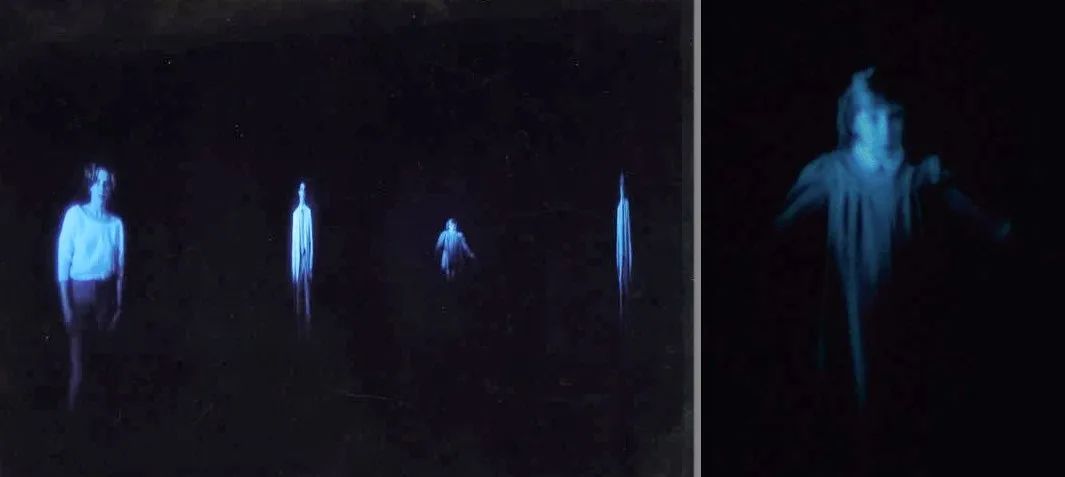

▲比尔·维奥拉(Bill Viola)

1995年为威尼斯双年展所做的极慢速的投影《问候》(The Greeting)

版画是最早的媒体艺术——印刷媒体艺术。文化传播工业经过了由纸媒介到电子媒介、数字媒体、社交媒体的演变。不受传统版种限制的中国版画家对媒体科技有特殊的亲切感,自然而然地置身于换代的风口浪尖。的确,中国的许多媒体艺术家在美术学院学的是版画。

Q:您在艺术创作时,更关注什么?

艺术以外的事。比如大象如何与相隔几里以外的大象交流?空间有多少维度?中国画中,桌子的边缘近小远大,这是科技上的落后还是灵性上的进步?假如文艺复兴没有发明透视法,我们今天的照相机是否可能是多镜头?等等。

2001年之前,我关注视觉艺术中“残暴”(savage)给观者留下的震撼之美,我定义为“残暴美学”,我将残暴美看作最为感性的经验。多少受培根和亚历山大·麦昆(英国时装设计师,Alexander McQueen)的影响。

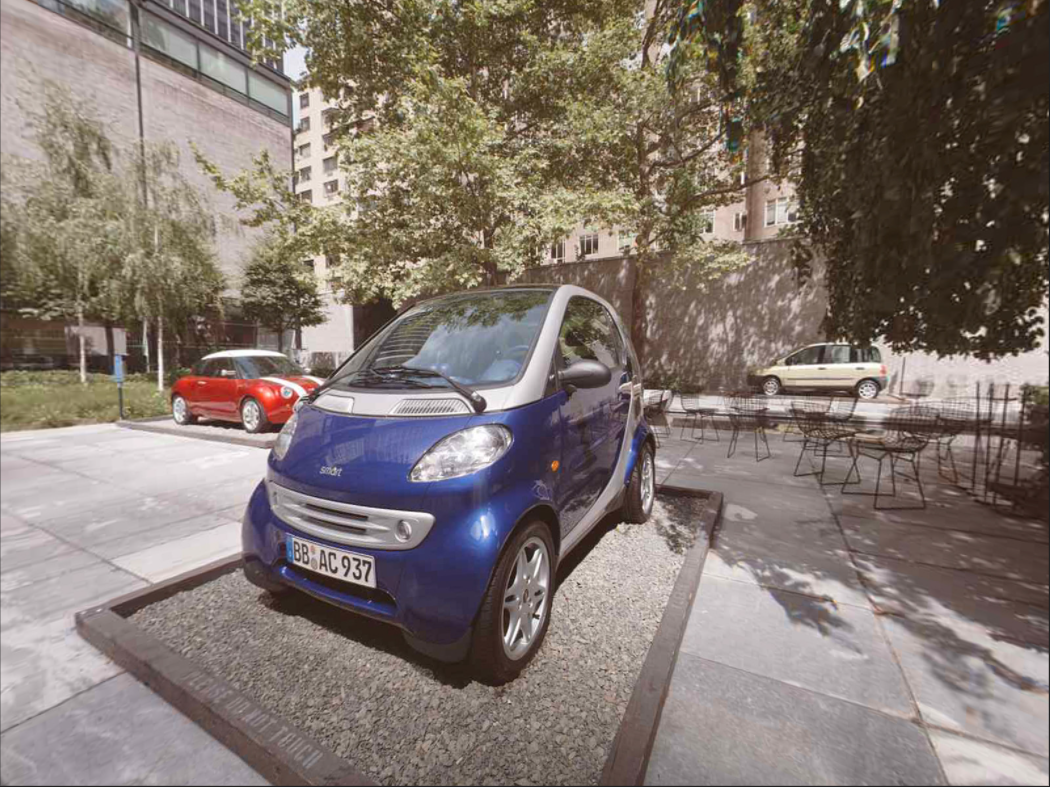

1999年在纽约当代艺术馆(MoMA)看到两个展览,一个是小型汽车(今天街上跑的Mini)展,一个是未来住宅展“TheUn-Privet House”。我突然间意识到艺术家所关注的艺术问题在科技和时尚面前,有些太与世隔离了。之后,我更关注设计师在做什么。

▲纽约当代艺术馆(MoMA)展览 “非私人住宅”(The Un-Private House),这是Lily Auchincloss系列建筑展览的第一个项目,由一批国际知名建筑师对26栋当代住宅进行了考察,这些建筑师的设计反映了私人住宅的演变,以应对最近的建筑创新和文化条件的变化

05. 融合生物科技的“未来媒体”

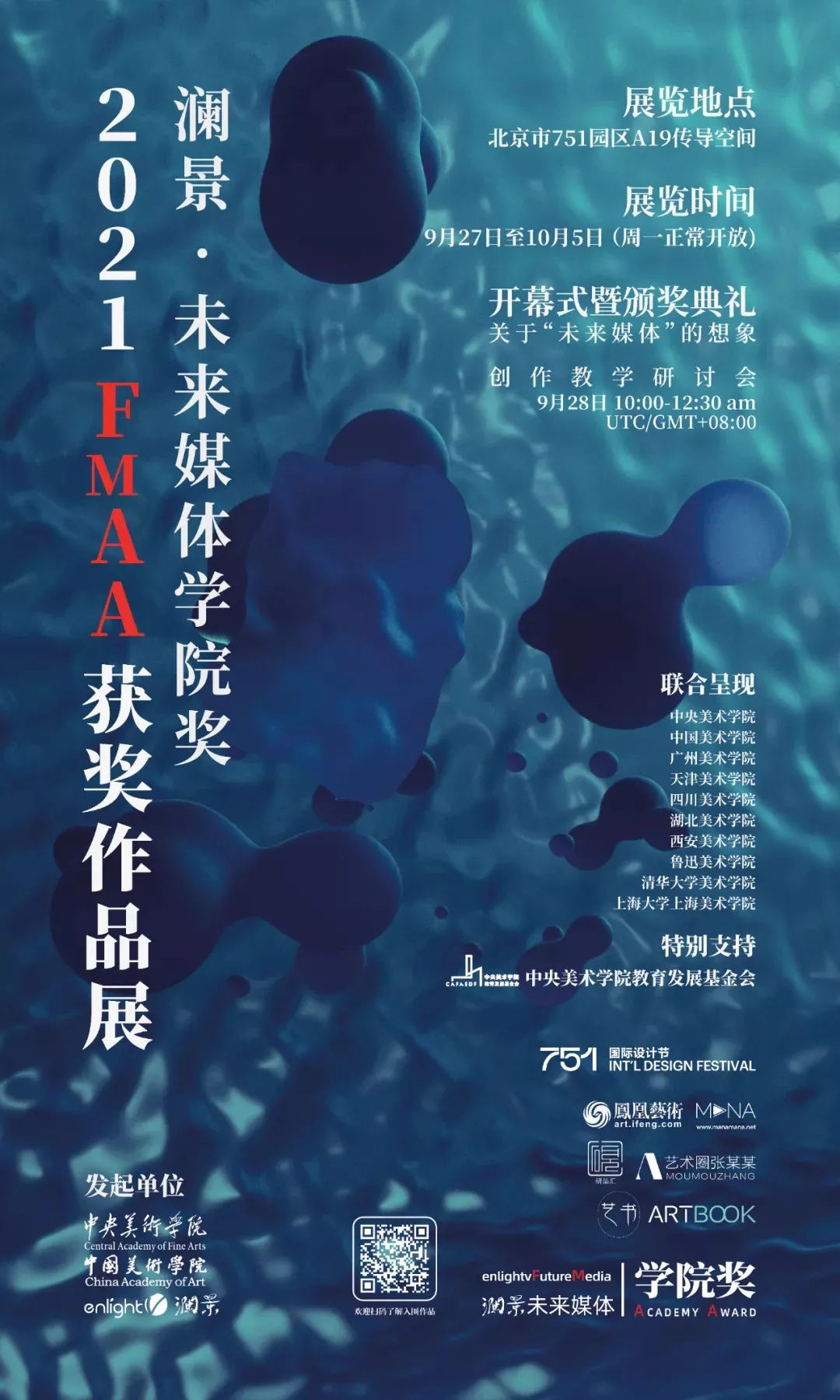

Q:您作为学院奖的评委会主席,为什么将“未来媒体”定为首届学院奖的主题?

“未来媒体”是学院奖的名称,多少也为首届定了一个基调。

“未来媒体”这个名字的产生,来自原始动机:这是给年轻艺术家的奖项,他们即将步入充满未知的世界。已经有的都知道了,未来是什么样我们不知道,“未来媒体”是什么我们也不知道。我和陈琦老师一拍即合,就用“未来媒体”吧。看上去有些偶然,不严肃。

▲“未来媒体·学院奖”线上会议

▲“未来媒体·学院奖”线上会议

其实这几年我一直在想一个问题:下一个是什么?刚到美国读书时,我选了一门当代艺术史课。当时我问老师:下一个是什么?老师很诧异,说:为什么要考虑那么远?后来我知道这在美国是一个错误的问题。美国文化看重的是“此时此刻”。MIT 上届校长苏珊•霍克菲尔德( SusanHockfield)在她的一本书《生命机器的时代》“THE AGE OF LIVING MACHINES”中预见:“生物科技将引领下一次科技革命”。那么,这是不是一个暗示?

“未来媒体”不是由时间(传统还是现代)和材料/媒介(油画还是数字媒体)来定义,我想象中的“未来” 暗指未来科技革命——生物科技,她与自然科学联系紧密,是融合生物科技、生命科学、生态哲学的跨学科媒体艺术。新兴科技和科技伦理将帮助新一代艺术家拓展想象力和思辨力。

Q:本届学院奖共收到150余件作品,同时您也在中央美术学院、天津美术学院执教。在您的教学和评选观察中,当下青年艺术家在关注什么?他们的作品表达有怎样的特点?

从本届研究生提交的毕业作品,可以明显感受到他们的立体思维——融合自然(生物、生态)、社会(焦点、时尚、娱乐、社交文化)、政治(伦理、公民责任)。关注生物、生态和社会问题的作品比较多,这些作品不但体现了艺术家的态度和社会责任感,有些也提出解决问题的方案,不只是调侃。

虽然现在的学生伴随新兴科技长大。智能科技、数字科技以及合成材料给我们的生活带来极大的方便,而他们普遍关注技术伦理。

还有一个倾向:注重观众的具身体验,寻找视觉以外的调动其它感知器官的表现方式。

06.“求新”与“跟着跑”是两回事

Q:越来越多人从传统创作手法转向媒体艺术创作,这是因为艺术家对未来趋势的判断,它会不会成为了困住艺术家的一个“牢笼”?

越来越多的艺术家,尤其年轻人,从传统创作手法转向媒体艺术创作。近几年,艺术与科技融合的创作方法又让媒体艺术显得有些传统。适用于造型艺术创作的科技,为艺术创作研发的科技,不仅为年轻艺术家提供更多样丰富的创作方法和表现手段,也演变了展览机制和收藏文化。

我们常常将“求新”与“跟着跑”看成一回事,跟着跑是隐形“牢笼”,求新不然。推动媒体艺术和当今艺术与科技的大众文化后浪推前浪,艺术家的想象维度也随之扩展。想象力的贫乏是困住艺术家的一个“牢笼”。当然,媒体艺术创作很容易变成机械的依赖于软件和机器制作。软件面对所有创作中出现的问题都有相应的“菜单”选项帮你应对,用鼠标点击选项的有效率提高与想象力的提高是否是正比,这还是令人质疑的。

Q:您对青年艺术家们有哪些期冀?

新的知识是建筑在已有的知识基础之上的更新和扩展,没有独一无二的新。从艺术之外其它科学文化领域的视角看艺术,用其它领域专业术语解释艺术观念,比熟通艺术史论更有帮助。

(感谢孟松林博士、丁芷宁对本文的贡献)

长按识别图中二维码,关注“凤凰艺术”

版权声明:凡本网注明“来源:凤凰艺术”的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,如需获得合作授权,请联系:xiaog@phoenixtv.com.cn。获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:凤凰艺术”。未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。