- 0

- 0

- 0

分享

- 一个英国艺术家虚构了100年后的“展览海报”

-

原创 2021-04-07

本文来源于:Art Ba Ba

问答

#柯好理 #绘画 #芭蕾舞者月亮

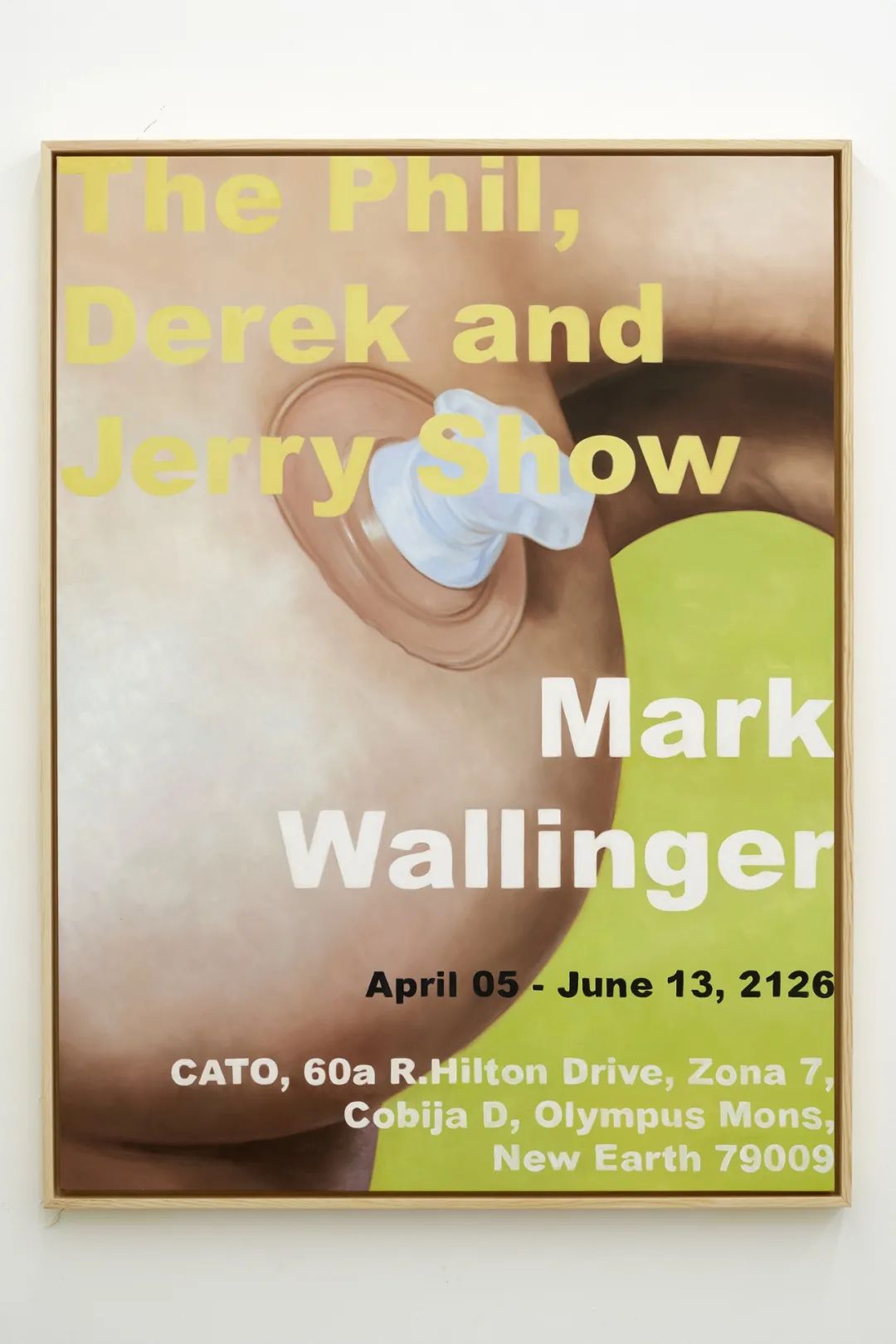

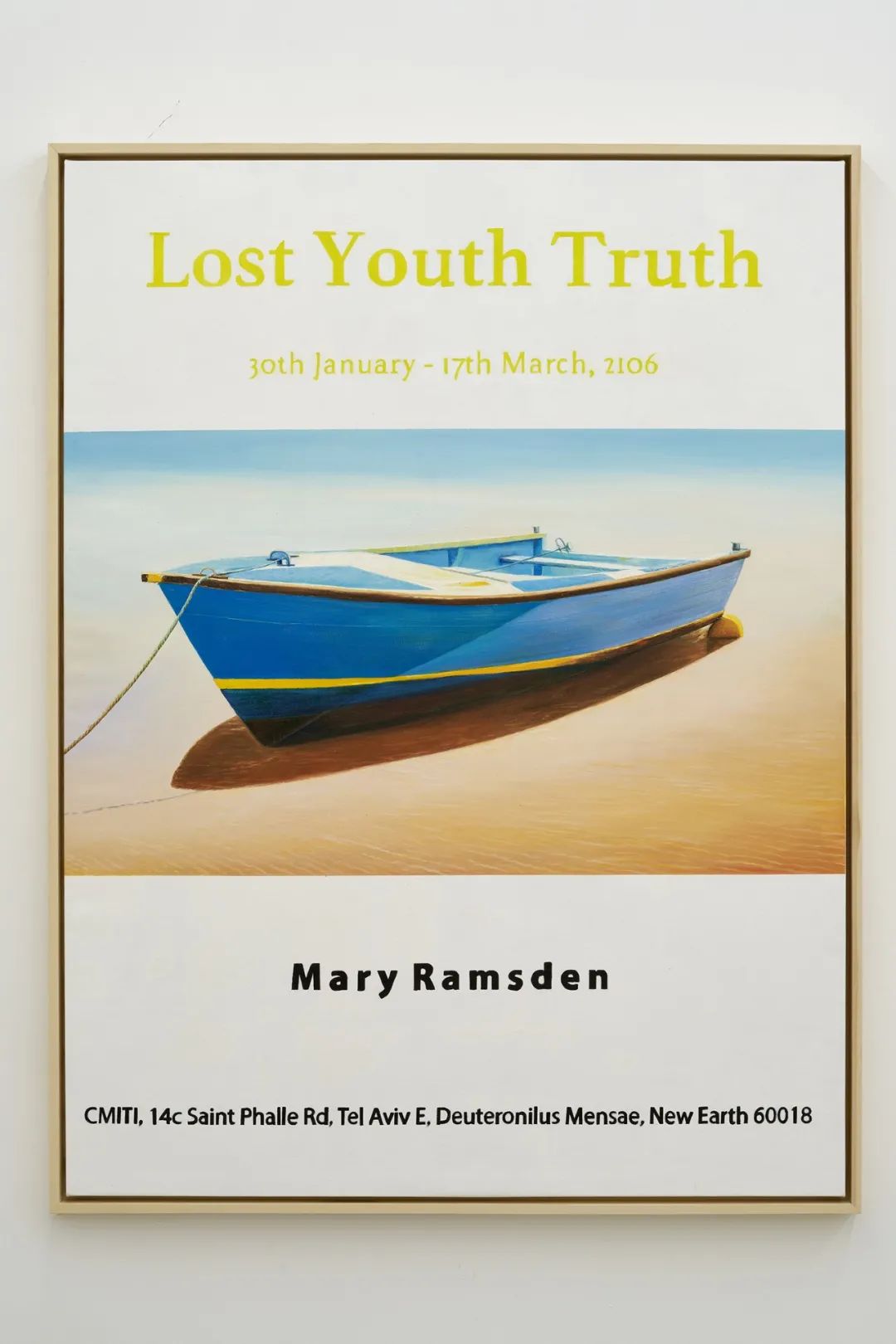

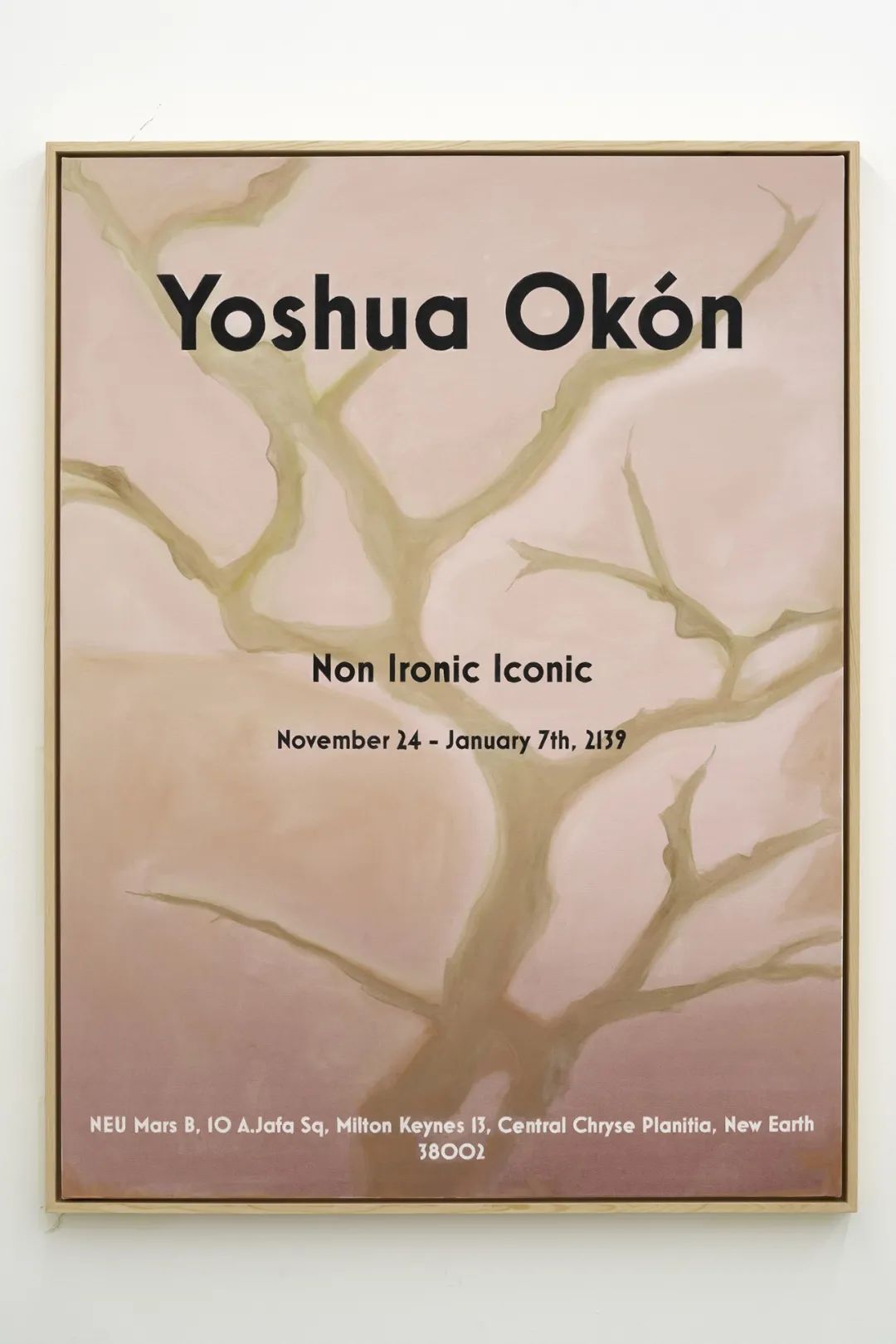

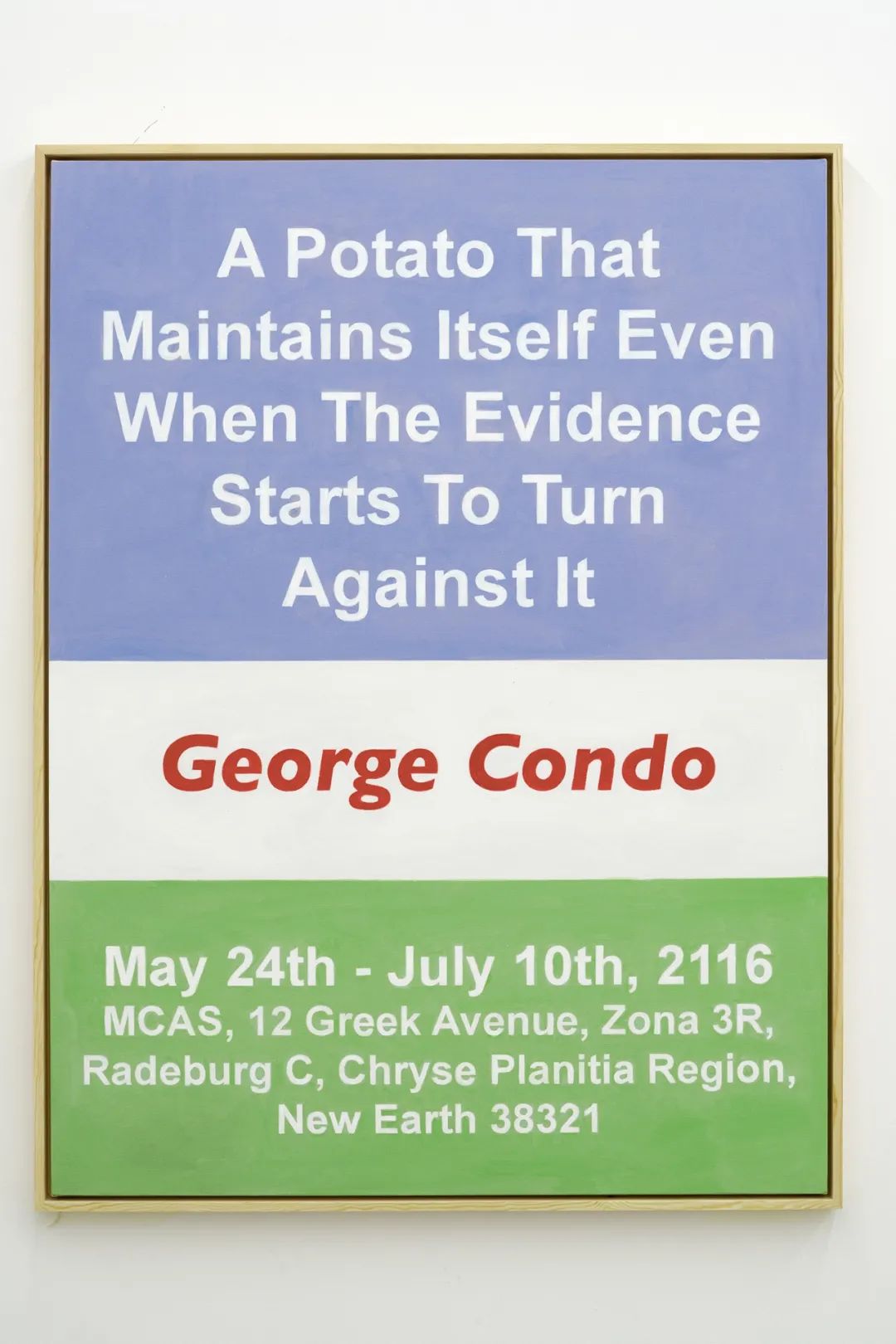

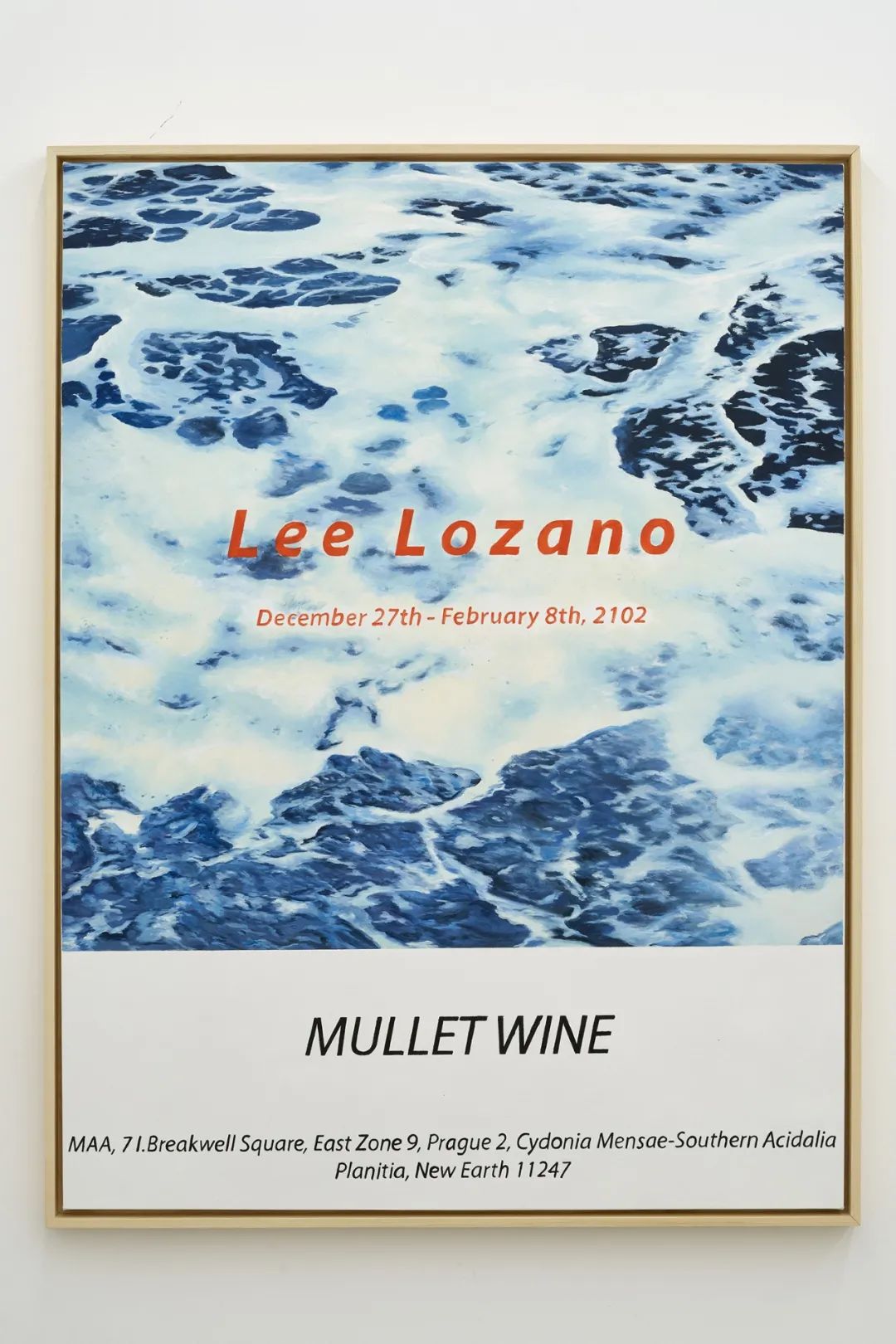

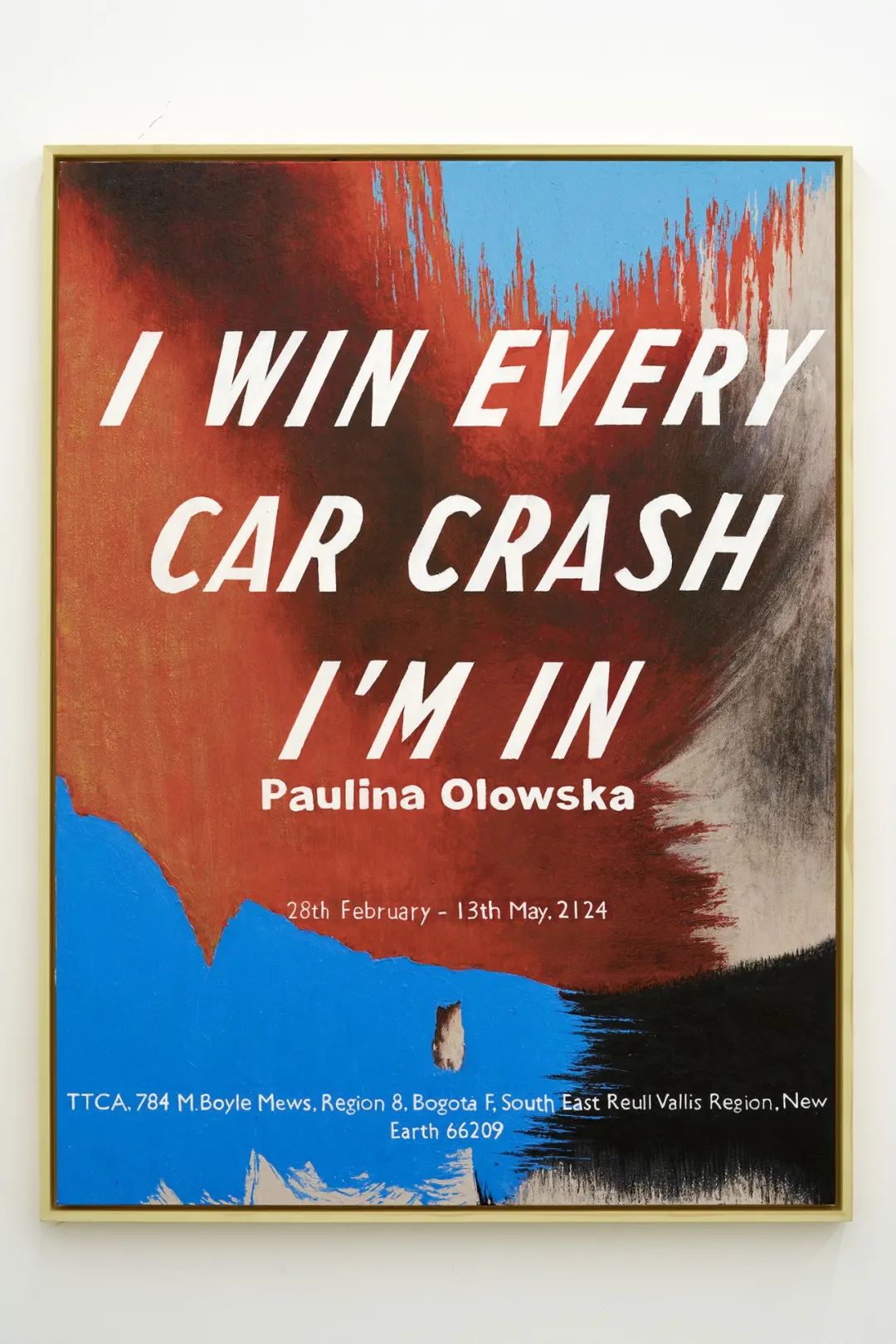

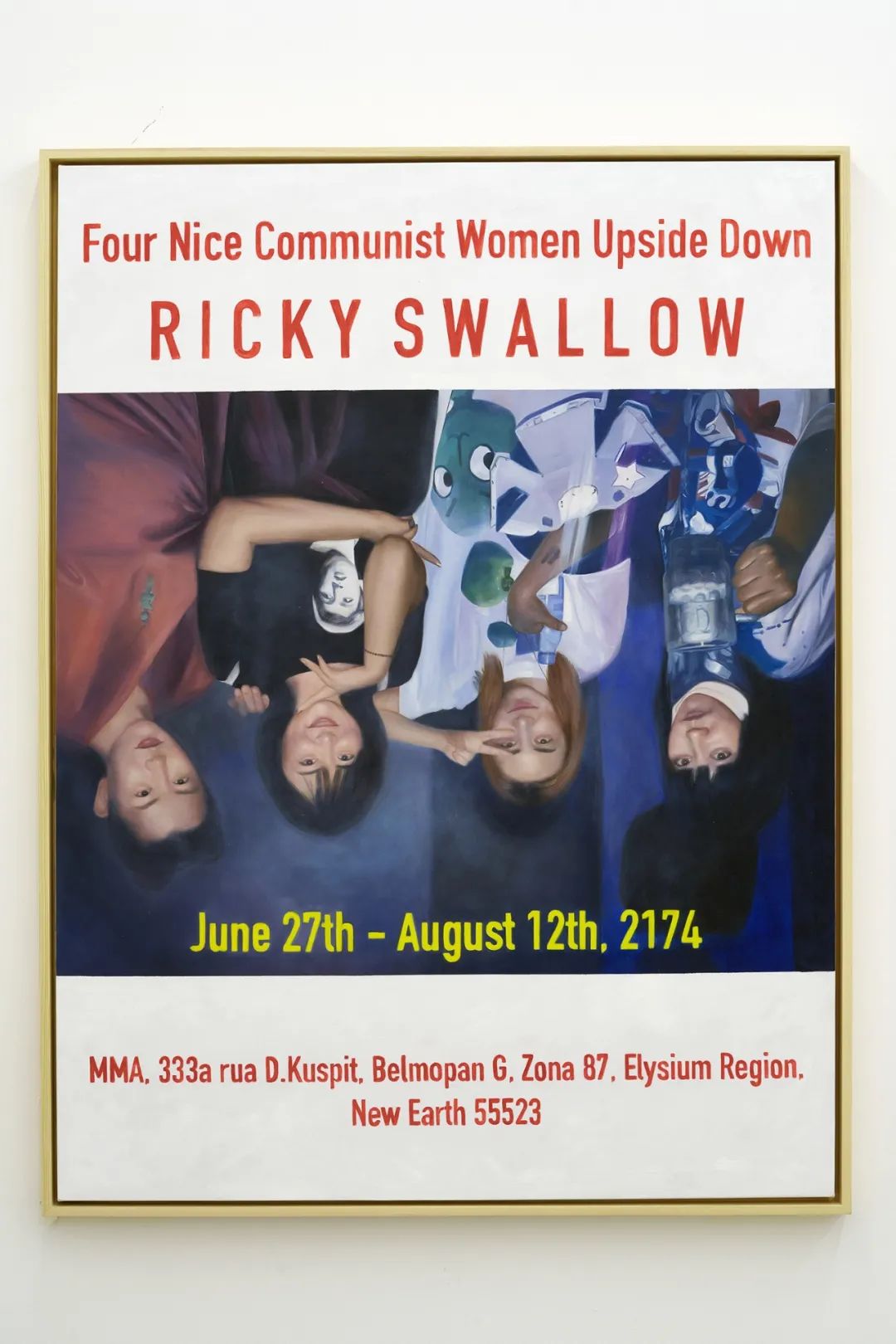

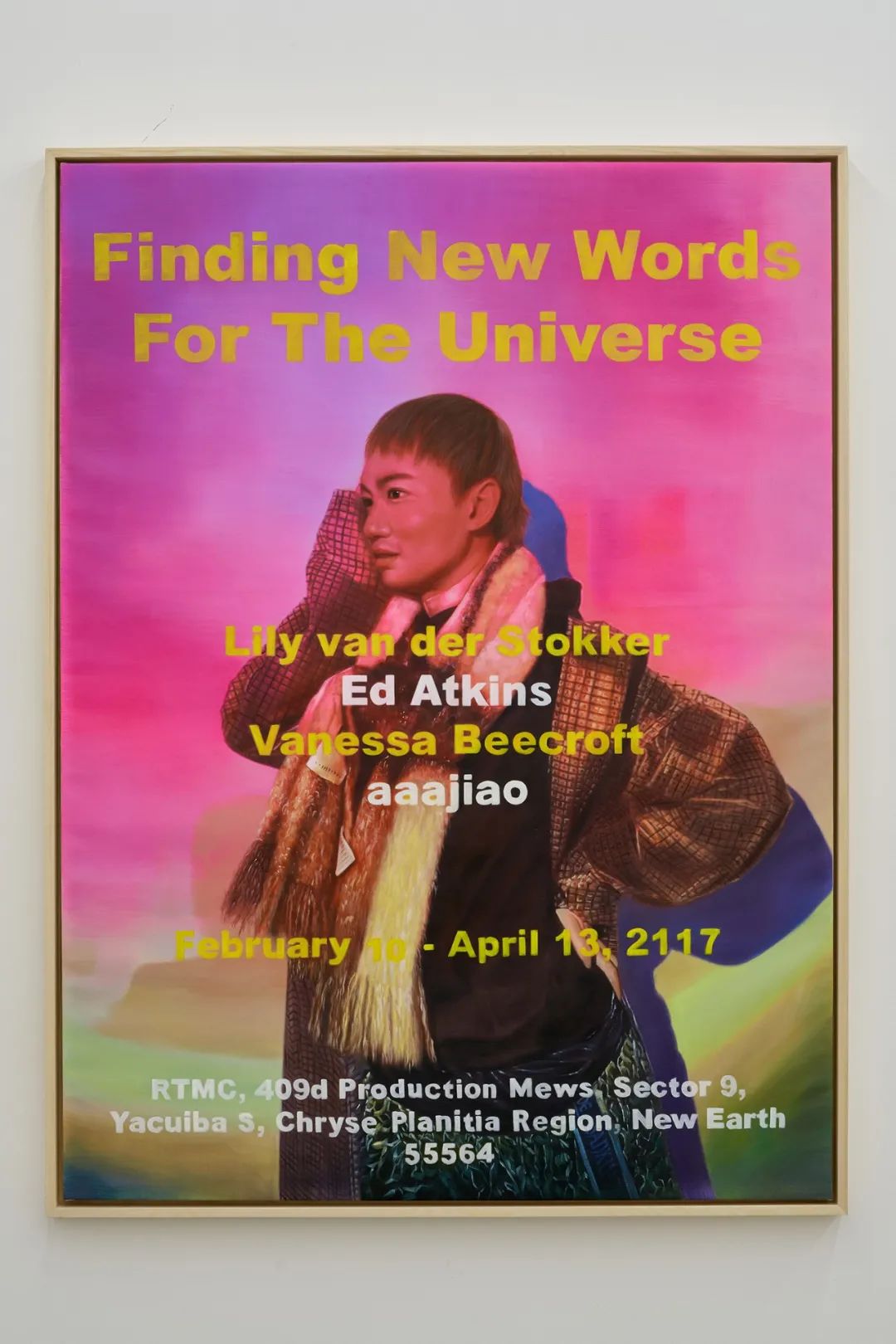

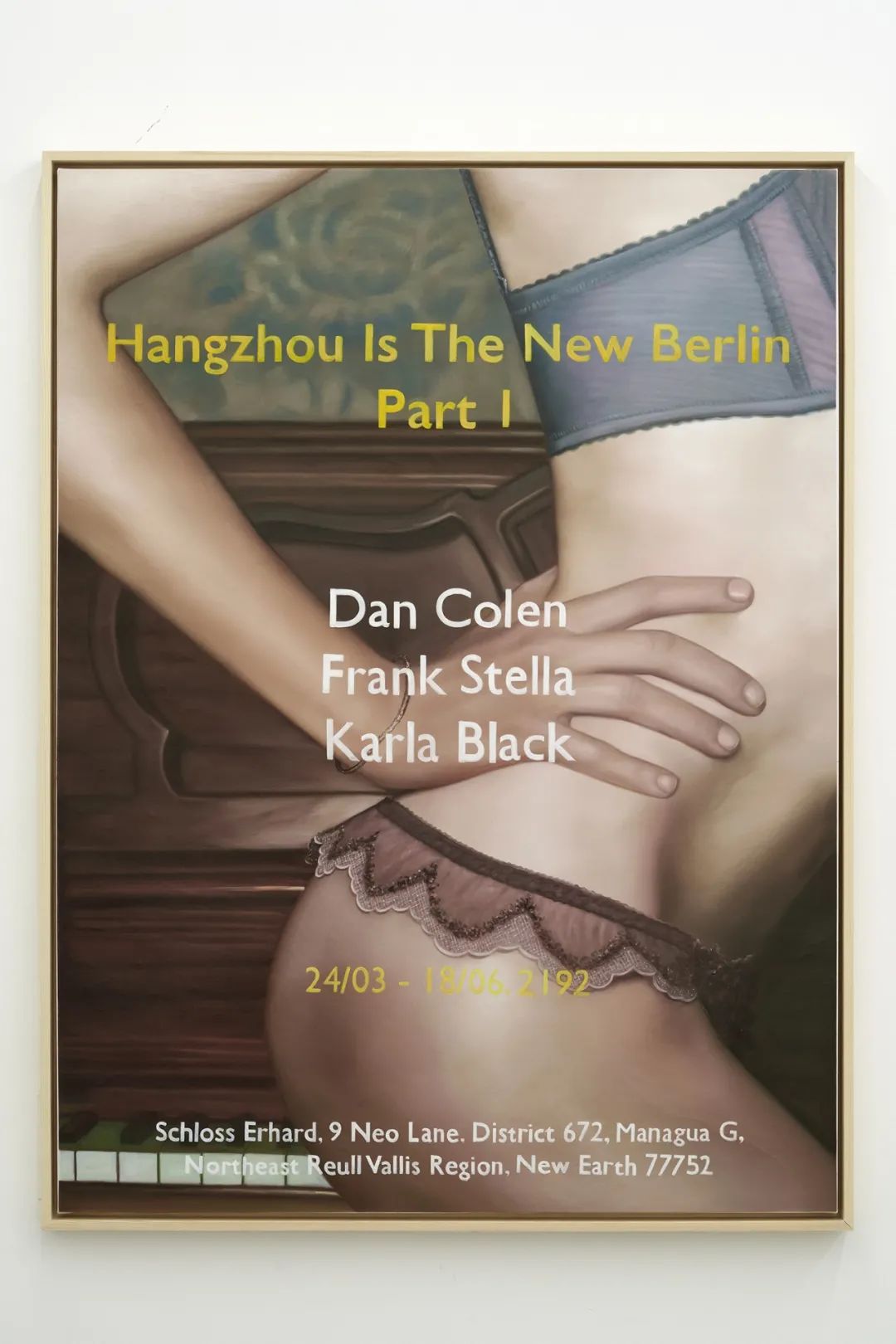

“芭蕾舞者月亮(Ballerina Moon)”是艺术家柯好理(Tim Crowley)近期在BANK展览的名字,在这个展览中,他呈现了一系列160×120厘米的绘画作品——一些幽默的、虚构的“展览海报”。这些海报中出现的图像、艺术家名字、展览时间和展览地点毫无关系,而古怪的展览标题则来自于艺术家自1995年开始收集的短语、对话片段、杂志/报纸采访片段,以及他偷听到的对话、轻率的评论、诗意的、超现实的、神奇的或神秘的词语组合。这些毫无关联和毫无逻辑的组合在艺术家看来,或许在100年后可能是非常合乎逻辑的,只是我们现在还想象不到。因为在未来,展览的策划或许将基于我们现在暂且想不到的角度出发,艺术家之间的关系也是我们现在所预见不到的。

这些虚构的“海报”有一种影射性、挑衅性,关乎一种态度,不合时宜性。艺术家说,“有些内容可能会被解读成针对艺术和机构的不敬或是讽刺,但我的出发点是幽默的,而不是讽刺的,它可以被理解为一种概念性和象征性。幽默、自传、低级趣味和诗人式的对毫不相关的事物的连接,将讽刺和积极集合,颂扬艺术和艺术的一切。”

以下艺术家亲自跟我们聊了聊为什么对“海报”这种形式着迷,以及“海报”从内向外展现了什么样的行业规则。

“它们有时候可能是幼稚或不成熟的,有时会更矫揉造作或半政治化。不成熟和自命不凡有时也是有用的,它们可以用来揭示一些潜在的问题或社会状况。”

Q:请为我们介绍一下你自己,以及这些画作是如何孕育出来的?我想听听你的背景,你来自哪里,是什么特殊的环境、教育、培养和过往经历让你创作了这个系列的作品。

柯好理:我从小在英国萨默塞特郡的东科克小村落里长大。艺术是我在学校里唯一真正感兴趣的事,我从未考虑过要成为别的什么或是做其他的事。我一直认为这是一种优势,因为从小长大,身边的许多朋友都不清楚他们将来想做什么。我从没有过这种疑问。虽然我一直都在从事绘画和创作,但我却很少真的用艺术创作来谋生。我曾在伦敦、纽约和罗马的画廊工作过,长期担任艺术杂志《Tema Celust》的图片编辑和专栏作家。我也在北京中央美术学院任教过多年,我曾独立策划过展览,也为国内外的艺术机构策划项目,同时还制作了关于艺术家和他们的创作实践的纪录片。但无论我生活在哪里,我都会画画和创造图像。多年来,我一直在创作抽象绘画,其中有很多现在又以重新绘制的形式出现在新的绘画中。我觉得,我的许多作品、照片、笔记、短句和作品构思都很有趣,但我不知道该如何使用或呈现它们,因为它们往往只讲述了一半的故事,每件作品在视觉上也都很不相同。我花了相当长的时间才找到一种方式,让我得以把所有这些零散的事物以一种合乎逻辑的方式放在一起。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:有趣的是,这些作品几乎是你整个艺术生涯的汇总。它们像是你长期建立的一个精神档案库,现在终于派上了用场。

柯好理:是的,在某种程度上是这样的。我会花很多时间去想,什么才是一件好的艺术品呢?我会看着一些东西或一些人想,他们会成为什么样的艺术品呢?有时我会这样判断一个人——我会问自己,如果他们是一件艺术品,它会是什么样呢?我也用世界各地博物馆里中我所熟悉的那些图像来审视我自己。比如,我会记得自己在上一次看到某件艺术品时是怎样想的,然后等我再看一遍时,虽然作品本身没有变,但我会用完全不同的方式去看待它。发生变化的是我自己。这样我就看到了我是如何改变的。我通常会用某种方式记录下来这些想法和感受,可能是写下来,也可能是录音。它们又总会以某种形式在我自己的作品中浮现出来。

|

|

|

|

上(左、右)、下(左、右):柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:显然,这些作品和艺术广告有关,就像音乐活动或电影那样,海报被用来吸引观众。海报通常肩负着很大的任务,既要传达出展览的核心,也要拉拢观众。你怎么看待当代艺术界的广告,特别是你曾经担任过艺术杂志的编辑,这类杂志上总会有这种广告。

柯好理:我总是对海报形式的广告感兴趣,以及它们如何能够非常迅速地创造出一个完整的画面。从某种意义上说,所有的画作都是它们自己的广告。真正好的海报可以很快地成为想象力的发射台——只需要几个元素就能构成一个完整的印象。

我10岁左右的时候,总会去老家当地的VHS录像带租赁店,租赁店的老板会赠送电影海报,所以我就开始收集电影海报。我主要收集的是恐怖电影的海报,比如《万圣节》、《德州电锯杀人狂》、“弗雷迪·克鲁格”系列(the Freddie Kruger)或《鬼哭神嚎》(The Amityville Horror)等,还有像《艾曼妞》(Emmanuelle)这样的软色情电影的海报。对于我这个未成年人,他会把我当作成年人租给我片子,毕竟我是他那儿的常客。有时候我根本没机会看那些电影,因为录像机在我父母的起居室里,但我收集了海报。

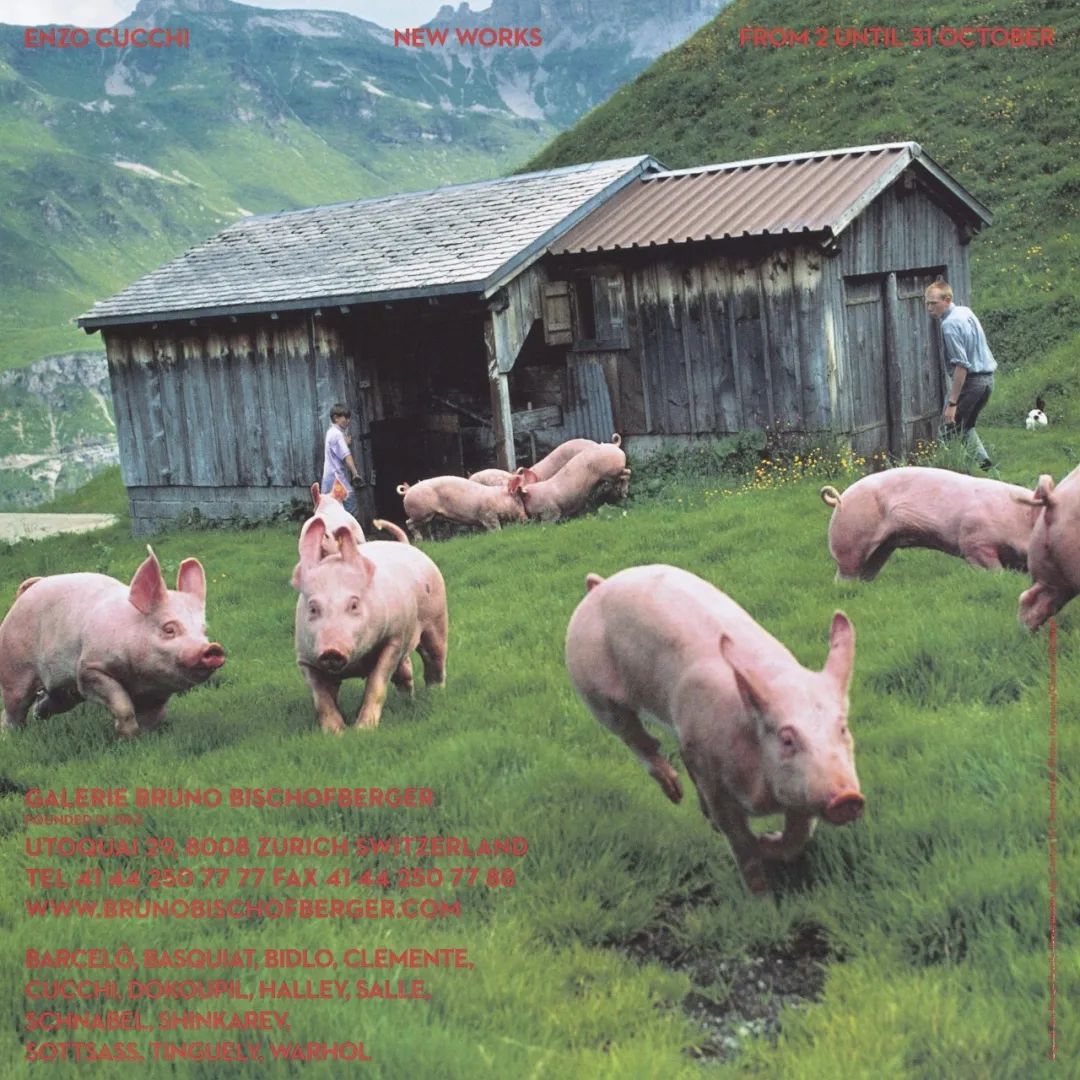

在当代艺术界,广告显然是一个重要的交流信息的形式。对于大画廊来说,它就像一个品牌,一个得到认可的标记,与时尚或超市连锁店或汽车品牌没有太大不同。我一直很喜欢布鲁诺·比肖夫伯格(Bruno Bischofberger)多年来在Flash Art和ARTFORUM上做的一系列广告,他仅仅是把艺术家的名字和标题用简单的字体放在与作品或艺术家无关的背景图片上。通常,会是一张瑞士庆祝仪式或乡村自然风光的照片。我一直都很爱它们,因为它们太令人印象深刻了。在英国,90年代初的时候有一段时间,每一个展览的赞助商标志也变得重要起来。非画廊展览的评判标准是它的赞助商。这些可替代空间利用这些品牌,就像这些品牌利用画廊那样,那真是太好玩了。我一直想做一个摄影师斯蒂芬·怀特(Stephen White)的展览。他是伦敦几乎所有画廊展览的首选现场摄影师(如20世纪90年代末和2000年初的白立方画廊)。人们必须记住,许多经典的Young British Artist(“英国青年艺术家”)展览都是通过他的照片被展示出来的。因此,他的照片决定了不少人、以及现在的艺术史是如何了解这些展览的。当然,真正在那里观看艺术的体验通常是完全不同的。这让我意识到宣传图片的重要性。

Bruno Bischofberger刊登在ARTFORUM上的广告

Q:我也喜欢布鲁诺·比肖夫伯格(Bruno Bischofberger)的那些广告,它们非常独特,令人难忘,几乎是一种精神分裂症式的人类学图景:瑞士的俗气和高雅的城市艺术并置。事实上,你的绘画立刻让我想到了这些。说到广告,我们都知道有很多的“艺术世界”,但我们大多数人所订阅的都是“艺术论坛的艺术世界”……它一边是巴塞尔艺术展,另一边是威尼斯双年展。你认为这些作品是对这一艺术品牌的批判还是拥抱?这些作品是否向往这个艺术世界呢?

柯好理:90年代中期我在纽约工作之前,对“艺术世界”保持了相当浪漫的理解,但我并不知道它在现实中是如何运作的。我在伦敦的两个独立空间工作过。其中一家叫Milch,由加拿大人劳伦·马本(Lawren Maben)经营,另一家是约书亚·康普斯顿(Joshua Compston)经营的Factual Nonsense。这两个空间已经关闭了,其所有者很早就离世了。然而,他们的DIY方式和从无到有的精神给我留下了深刻的印象。他们抓住机会,并且很少考虑结果。他们并没有把空间完全放在体制外,而是试图从内而外地颠覆体制。这是我第一次目睹了艺术界的不稳定性。我记得有一天晚上我和约书亚·康普斯顿喝酒,他问我是否可以帮他做一些他正在筹备的项目。我说“我想我帮不了你”。他回答说:“你是觉得我无可救药了吗?” 这个回答一直停留在我的脑海里。我可以感觉到他让我所帮助构建的那个“艺术世界”里的不安全感和不稳定性。纽约让我大开眼界。“艺术”和“艺术世界”之间的区别变得非常真实。公关的作用占了主导地位,但还远没有今天那么重要。现在如果你想谈论艺术,你应该直接找艺术家、作家或学者谈。有时候,“巴塞尔”有90%的人都像是公关小孩儿。这还算说得过去。在某种程度上,我喜欢这种分配,这让逛展会变得轻松。你不会去艺术展会上寻找艺术的本质,你只需要了解好一件艺术品的市场价值,这是一个买卖的地方。许多艺术博览都试图展示教学或学术成分,但归根结底,它的本质不会变。这也没什么,它也有它非常重要的作用。

我的作品有其自身的语境,因此可以在任何艺术平台上成立。在刚进入艺术界时,我非常胆怯,而且当时的艺术圈可比现在要可怕得多。我记得每次去科克街(Cork Street)的时候——那里曾是伦敦唯一一条交易当代艺术的街道——我都没办法直接走进去,因为那些画廊太令人望而却步。我通常会在绕着街区走一两圈后才鼓起足够的勇气。对我来说纽约也是一样。

当我开始在画廊系统里工作时,我会直接和一些艺术家合作,在我看来,他们都顶着巨大的传奇和艺术史光环,以至于在和他们打交道的时候,我常常是哑口无言或者说不出话。他们是我心目中的英雄,我前一天晚上可能还在读他们的故事,第二天我就突然得和他们说话了。这种感觉奇怪地让人上瘾。我记得有一次在纽约,我和翠西·艾敏(Tracey Emin)、卡尔·弗里德曼(Carl Freedman)和杰伊·乔普林(Jay Jopling)一起被困在电梯里。翠西刚在一个空间做了一次朗读,她刚要离开就和我们进了电梯,然后电梯就卡住了。我记得我一直看着自己的脚,却什么也没说。还有一次在同一家画廊,我当时正爬上梯子挂一幅画,大卫·鲍伊就走了进来。打完招呼后,我跑进卫生间,羞涩得不敢出来。但在某种程度上,我喜欢这些威慑感。现在的艺术世界要比以前大得多,也更多地进入到公众的文化对话中。这在一定程度上反映了世界的现状,而这也要归功于许多超级勤奋的人,他们创造了这个艺术世界。

回到这个问题上来,不,这些作品并没有故意去批评艺术世界的体系。它们更多的是“反思”或展现“结果”或“回应”。他们不是站在一个局外人的视角,而是从内向外看的。

有趣的是,这些作品既非常的排他,因为它们处理了艺术界及其参与者的内部语言,但同时又非常包容,因为其格式和图像都相当民主和易于接近。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:你是如何构思这些出现在作品中的艺术家群体的?这里面有没有“幽默地讽刺”的成分?对于许多虚构出来的展览来说,我们很难看到艺术家…之间的关系。如果它们发生在遥远的未来,为什么没有任何想象中的未来艺术家?

柯好理:重要的是,艺术家来自现在或来自过去。这些作品来自于现在,当下。现在还没有未来。这些画更多的是关于现在而不是未来。有时候,我会更谨慎地选择艺术家,但我总是以一种粉丝的视角出发,带着赞颂他们的意思。我喜欢这样的想法,也许在未来,展览的策划将基于我们现在暂且想不到的角度出发,艺术家之间的关系也是我们现在所预见不到的。这些图像、字体、文本、日期和地址之间的连接在100年后可能是非常合乎逻辑的,但我们现在还想象不到。有的时候,地址、标题或图像的并置可能比其他时候更幽默。我喜欢“严肃艺术家”和平庸想法的杂糅,反之亦然。有时候则比其他情况下更深思熟虑。它们有时候可能是幼稚或不成熟的,有时会更矫揉造作或半政治化。不成熟和自命不凡有时也是有用的,它们可以用来揭露一些潜在的问题或社会状况。

左、右:柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:你和你所使用的艺术家之间有什么私交吗?这些作品的背后包含了什么特别的轶事吗?

柯好理:我以前和他们中的很多人合作过,通常是在画廊或机构里,我会被他们身上的很多东西所感染,让我清晰地明白了我喜欢艺术里的什么、不喜欢什么。对我来说,态度总是很重要的。德国艺术家总能给我留下很深刻的印象,并且总是让我发笑。他们有一种表演性的因素,一种工作室之外的性格。我记得有一次在白教堂画廊的开幕上,安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)走进来的样子,就像被保镖包围起来的盖世太保。还有乔纳森·米斯(Jonathan Meese),他把表演延伸到了米兰街头,他半身穿着一战截肢者的衣服,另一半穿的像Kraftwerk乐团的成员,他在皮耶罗·曼佐尼(Piero Manzoni)的老房子外喊着“希特勒万岁”。还有约翰·博克(John Bock)令人啼笑皆非的博伊斯表演,他在里面包含了编织课。从某种意义上说,他们就像是以艺术为媒介的演员。这是他们脱离日常生活的一种方式。而意大利人——我有幸在米兰亲眼目睹了莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattlelan)是如何成为艺术明星的。这真让人兴奋。他就像披头士乐队一样,也就是说,你无法想象他会超越他的上一部作品,但他却总能做到。这种幻觉、诡计或表演的特质吸引着我。罗伯托·科吉(Roberto Cuoghi)的专注也让我感觉到希望。我在米兰布雷拉美术学院(Brera)看了他的毕业展,他展示了他在课程期间一直没有剪过的指甲。后来当我和他一起做一个印刷项目时,他穿得看上去和他的父亲一摸一样,他把这种状态持续了很多年。YBA(“英国青年艺术家”)总有一种恶搞的感觉。他们会表现出一副他们认为艺术家该有的样子,并把这一面展现给媒体,后者显然很为他们的滑稽举止和风格买单,甚至是在他们作品还没做出来之前。艺术家成为了作品的另一半,神话和现实之间的关系,以及艺术家在多大程度上意识并使用这种关系,或者他们在何种程度上对之加以控制,这些都为我的作品提供了素材。我试图想象出貌似合理或不合理的场景,它们可以和其他情况一样真实。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:同样,这些作品也有一种“在你的脑海里”的特质……一种文字、艺术家和图像的不协调性。你是如何建造这些的?标题是从哪里来的?

柯好理:是的,这些画在很大程度上就是“在我的脑海里”。我不遵循任何教义、信条或意识形态。它们都来自于我自己,有点像日记体式的。它们有时经过了深思熟虑,有时则是不由自主的。每一幅画都有自己的组成要素。创造的过程更多是依靠直觉和本能的。我知道什么时候可以开始画了,我相信我的直觉,因为我一生中花了太多时间在画廊、博物馆、工作室、博览会和双年展上看作品,我想我肯定从中吸收了一些东西。我不再质疑我的艺术选择。我只相信我创作出来的东西。有时这可能是一个好的决定,有时又不是,但在孕育的过程中,它似乎是正确的。有时我不确定为什么它看起来正确,但就像我在世界各地的博物馆里所看过的绘画那样,我知道这是可行的。直到若干年后我才意识到,我为什么喜欢它,或者是什么让我做了这样的决定。重要的是你得自己支持自己。

就文字而言,我喜欢文字游戏、悖论和超现实的组合。我喜欢既相互配合又相互对立的词语组合。我喜欢阅读文学实验,这些实验经常以实验诗歌或小说的形式出现。例如,我喜欢爱尔兰作家埃米尔·麦克布莱德(Eimear MacBride)或弗拉恩·奥布莱恩(Flann O’Brien),他们似乎让现代主义的计划得以延续。像威廉·巴勒斯(William Burroughs)这样的作家依旧让我兴奋。塞萨尔·瓦列霍(Cesar Vallejo)、亚历杭德拉·皮萨尼克(Alejandra Pizarnik)有更多的超现实的文字游戏。最近我一直在听Sleaford Mods。我相信所有的这些文字匠人都有一种方法来消解文字,或是创造出真正让想象力飞翔的文字组合。和文字一样,每一幅绘画在风格上都是千差万别的。有些非常平面化,另一些则充满绘画感。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:你能告诉我们你是如何决定每幅画的风格的吗,以及你作为一名艺术家所受到的训练。

柯好理:我从来没有真正想过,现在我要画一幅看起来像俄罗斯建构主义的画,或者是一种90年代的画廊外观,或是要使用当代的图形等等。我从直觉出发来构设画面。我自己知道这样能不能行。有些图像很快地出现,有些则需要用很长时间去发展它。有些是平坦的,有些有厚涂感;有些是哑光的,有些具有光泽。还是要说,我在许多艺术领域工作过,因此我非常了解图像是否已经准备就绪。而图像在现实世界中是如何被解读的,这是另一回事。我不太想这个。我在作品中尽量做到诚恳,这是最重要的事情。我相信人们能够看出一件艺术品是否诚实,或者艺术家是否在哪些方面做出了妥协。如果我对一件作品思考过多,那么我就必须把各种因素考虑进来,它们都将影响到决策。我更喜欢诚恳的作品,而不是取悦别人的作品。

在形式方面,我先是在斯莱德艺术学院学习,然后是切尔西艺术学院。这些教育背景为我在绘画和展览制作的形式方面打下了基础。其余的则都是通过长时间的实践而来。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:这些作品在创作时使用了相当多的西方比喻和元素……但是你在中国已经住了很长一段时间。你能描述一下你在中国创作的这些作品是怎么成形的吗?你能讲讲你作为一个西方人在中国艺术世界里的经历吗?或许,你的头脑和作品中存在着一种文化脱节?

柯好理:显然,在中国生活让我形成了一种生活方式,这让我有很多时间来投入创作。作品中的大多数图像,要么是重新绘制的(我选择作为关键图像)旧作品,要么是我在中国的朋友的图像。所以,这些作品显然不会在中国之外产生。我要说的是,在作品方面,我和中国的互动更多是潜意识层面的,但我认为自己是中国艺术世界里的一员。多年来,我都在用我自己的方式参与进来,更多的是观察和记录,而不是交流。我喜欢马丁·戈雅生意(Martin Goya Business)、叶甫纳、Asian Dope Boys等年轻中国艺术家的宣传设计,也喜欢深圳OIL CLUB对图像的敏感度,但我不会采用相似的风格或有特定年代感的风格,而更倾向于在绘画过程中去抵达风格。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

Q:你觉得这些作品有没有特定的观众群?在创作这些作品中,你有没有特备针对哪些人群?或者,你会不会为他们构建一个理想场域,让他们很好的“表现”自己?

柯好理:我想这些作品会在不同的地方引发不同的反应。显然,这些作品是用英语写的,但这不是一个标准。这只是我最熟悉、最会玩的语言。我用爱尔兰语和意大利语做过一两次,用克丘亚语也做过一次。只要能和其他元素配合起来就行。我想在其他国家展示这些图像。每个国家都有一种不同的语境,因此会生成一种不同的观看方式。不过,我希望幽默总能穿透其中。幽默所需要的诚实,往往会让潜在的普遍现实感显现出来,这在任何人类存在的地方都是相通的。

柯好理,Untitled,2020,布面油画,160 x 120cm

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号Art Ba Ba ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。