- 0

- 0

- 0

分享

- 凤凰艺术 | 从主体分裂到共鸣的抽象——刘瑛个展《有物混成》

-

原创 2020-10-10

本文来源于公众号: 凤凰艺术

10月3日,艺术家刘瑛的首次个展“有物混成”由汉雅轩主办,在香港艺术中心开幕。宇宙形成之前处于混沌状态,没有空间、时间,后来有了…空间可以看到,时间却看不到,但看不见摸不到的东西不代表它不存在。时间、能量是无形的存在,看不见却可以感受到。艺术家刘瑛对这种能量尤其感兴趣。

“凤凰艺术”作为致力于推动文化艺术发展的全媒体平台,始终关注着青年艺术生态的发育和成长。以下是“凤凰艺术”特邀撰稿人姜俊针对本次个展所撰写的展评文章,希望通过此可以了解作品背后的意义。

一

艺术家刘瑛的新个展《有物混成》的标题出自于《道德经》第25章:

有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名,曰大。

除此之外,她针对“有物混成”给出的另一个来自于《圣经:约翰福音》的第一章的参照:

太初有道,道與神同在,道就是神。这道太初与神同在。万物是借着祂造的;凡被造的,没有一样不是借着祂造的。

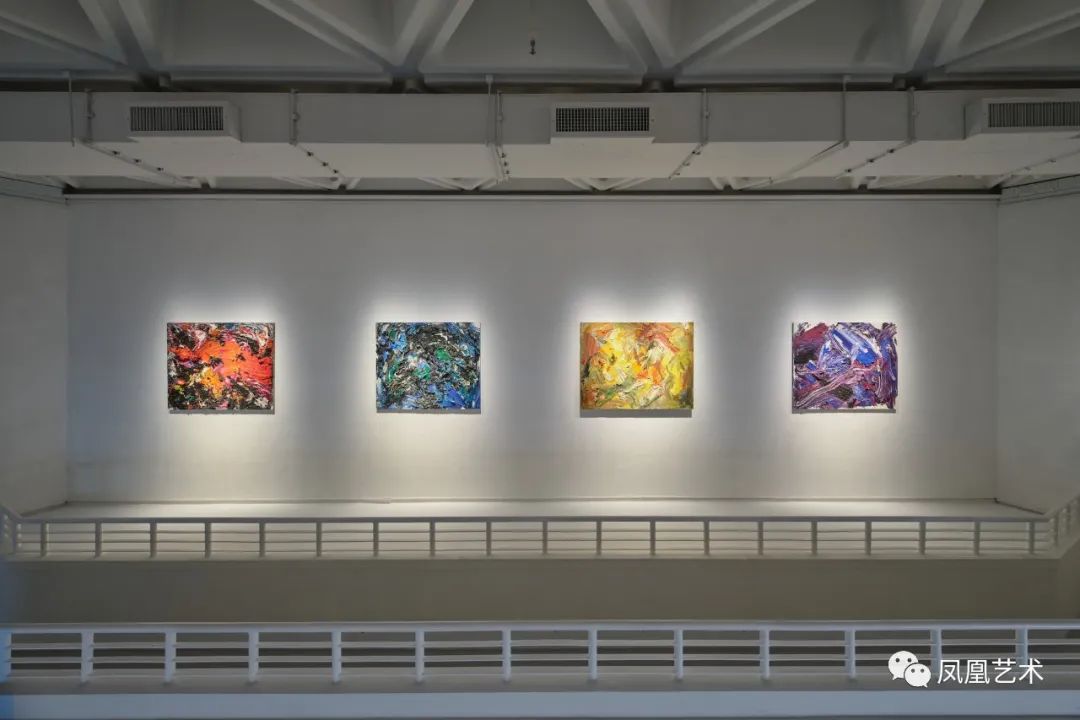

▲ 展览现场

在《道德经》中世界被认为是一种由道所主导的机制,一种自我生产的过程。万物相连,生生不息,道是一种“自创生”(autopoietic),它不依赖外在的创造者或神秘力量,而是从无序的混沌中孕育而出。相反《约翰福音》中的中文的“道”其实按照实译应该是“话语”(logos,即word),可以被理解为万事万物周行而不殆的“原法则”。它和神同在,就是神,是绝对(absolute)的存在(Being),居于彼岸,规定着此岸。世界被一分为二,存在(being)与生成(become)、抽象与具象各居其所。

▲ 展览现场

这两个文本以不同的方式打开对于世界初始的不同理解,它们却通过误译互相融通,从而在两种文化间产生共鸣。对于艺术家刘瑛来说,话语就是道,道就是话语。她故意忽略了二者不同的本质,因为在今天的这个互相分裂和冲突的世界中,我们需要的不是无休止的区隔,差异化,而是追求同鸣共振(resonance),即求同存异地互相应和。当“太初有道,道與神同在”和“有物混成,先天地生”被放置在一起时,我们又何必咬文嚼字地只看到差异和分裂呢?我们难道不能在共鸣中逐渐走进对方,建立新的关联和理解吗?

二

按照Micheal Leja在《在重构抽象表现主义》中的讨论,抽象表现主义这一流派从20世纪40年代中期开始伴随着作为某种时代精神的“现代人话语”(Modern Man Discourse)的转型走上历史的舞台。我们将其理解为一种分裂和破碎的主体性(Subjectivity),它勾勒了一个不断差异化的精神世界。

现代人话语的转型回应的是整个19世纪和20世纪初期在美国文化中占主导地位的意识形态所遭受的危机。一个珍视、约束、克制、自制、效率、进步、理性和统一的自我转变为了一个处于无止境内心冲突的自我。

▲ 威廉·德·库宁,《女人与自行车》,94.3 × 124.8 cm,布上油画,1952–1953

在威廉·德·库宁的《女人与自行车》中我们正看到了这种主体性内在的分裂和冲突。在绘画中艺术家表现了一个被抽象性笔触所撕裂的女性形象。在大块飞扬的笔触之间,画家通过夸张的弧线突出了女性的胸部特征;她的面部挂着疯狂而嘲讽式的笑容;那辆自行车几乎融入周遭,隐约可见,轮胎的弧度呼应着胸部线条。这是一幅挣扎于形象和非形象之间的现代主义抽象绘画。

其中狂放的抽象笔触似乎正在和主体的女性形象斗争着,很多当时的批评家认为,绘画表达了一种更加内在的原始冲突性。在此,女性主题不过是一种媒介,它并非只是再现了女性形象,而是通过女性形象表达了艺术家内在的冲突,即我们前面所谓的分裂和破碎的现代性主体。艺术批评家Rudi Blesh和Harriet Janis则将其视为画家和意向之间的战争:

“画中的人物看上去像女人,但其实那是一开始就困在作品中的画家。一幅完成品就是一个四处狼藉的战场。”

▲ 刘瑛,《疾风觉醒》,150 x 200cm,布上油画,2018

而在当时的批评家中,女性也会被视为原始和无意识的化身(歇斯底里症),它无意中闯入意识和艺术再现的世界。艺术批评家James Fitzsimmons在评论中描述道:

德·库宁所作的是“在和一种女性的力量做殊死搏斗……这是一种血腥的、赤手空拳的斗争”。

20世纪在以纽约为中心的抽象表现主义和现代人话语中,那个新兴的充满内在冲突和分裂的主体都是由白人男性艺术家所表达出来的。这一精神状态的形成被美国社会学家C.赖特·米尔斯1951年的名著《白领:美国的中产阶级》清晰地勾勒了出来。

▲ 刘瑛,《消失的半天》,100 x 140cm,布上油画 ,2019

正是在二战后,当时美国的大型公司蓬勃发展,和拥有自己财产和生产资料、独立自主的旧式的中产阶级相比,新式的中产阶级却被禁锢在“科层制”这一新式牢笼中,成为了巨大的资本主义生产系统中的一颗颗螺丝钉。他们虽然努力勤劳地工作,为自己和家庭赢得了富裕的生活,但却在抽象的工业化系统下丧失了工作的乐趣和意义,并在竞争中陷于永无止境的焦虑和恐慌。各种复杂的力量和冲击被认为都汇聚到处于压抑和抵抗之间的新式劳动主体,即中产阶级男性身上,而抽象表现主义正是以抽象的方式再现了他们内心的冲突和挣扎,展示了现代生活中的一系列隐秘的悲剧。它无疑勾勒了一种和时代相应的差异化的精神世界。

三

但今天,在进入21世纪的第二个十年末,这一主体性又再一次发生了变化。如果说米尔斯在“科层制”中定义了分裂的主体性话语,那么法国社会学家Luc Boltanski与Eve Chiapello在他们1999年出版的书《资本主义新精神》中描述了科层制系统的瓦解(它被更灵活、扁平的项目制生产方式所替代),以及主体性的全面失落。

在一个经济全球化的新自由主义世界中,人们的生存环境变动不居,每个人都被迫不停地调整自己的状态,分裂的主体性继续瓦解。人往往处于一种无所适从的迷茫和不稳定中,即使他力大无比,精力旺盛,但也有一种无从施力之感。就如同法兰克福学派哲学家弗洛姆所言,安全和自由二者不可兼得。当人们无法如同过去一样获得一个稳定和安全的社会角色时,自由所带来的焦虑和恐惧却无所不在,那曾经坚如磐石的自我就会开始动摇。

▲ 刘瑛,《日出》,100 x 120cm,布上油画 ,2019

曾经对于主体性的强调是为了反抗某种统一强力的压制,是为了自由而战。它塑造了我们所谓的主体意识的觉醒。今天的时代是反主体的,换言之,“主体”的不变性,对抗性已经显得格格不入了,因为我们获得了“自由”,不再面对统一的、可见的现代强力,而是必须直面后现代弥散的虚空。人和人被定义为市场中自由的行动者,被投入到互相搏杀不断加速的竞争游戏之中。异化已经从外部进入内部,成为了我们自我剥削的驱动。我们必须不断扬弃既有的自己(主体性),使得自己更灵活,才能更好地融入更多元、更破碎、更快速变化的新环境之中。我们已经将自己活成了一个个“项目”(projects)。

▲ 刘瑛,《没穿裤子散步的人》,200 x 100 cm,布面 油画,2020,

在现代社会中人被置于某种规范性下,被迫获得了固定的身份,他因此失去了自由,但获得了保障,成为“科层制”下的一颗颗任劳任怨的螺丝钉。压抑导致了抵抗,分裂的主体构成了这个时代的精神气质。20世纪抽象表现主义代表了这种处于冲突中的主体抽象,它在威廉·德·库宁的《女人与自行车》中展示了一个歇斯底里症的现场。

▲ 刘瑛,《午后》,100 x 130cm,布上油画,2017

▲ 刘瑛,《策马特》,100 x 120cm,布上油画 ,2017

与之不同,在后现代的今天人被抛到自由而残酷的市场之上,他拥有过多的选择,过度的自由,却丧失了保障。我们迷失于不断加速的自由竞争之中,陷于被抛弃、被排斥的焦虑和恐惧之中。为了生存下去,我们不断地频繁更替身份,因此也就无法建立深厚的联系和情感,从而逐渐丧失了自我和主体。

▲ 刘瑛,《海边和八个太阳》,120 x 100cm,布上油画 ,2017

今天歇斯底里症所统治的时代已经结束,抑郁症成为了主导我们这个时代的精神特质。抑郁使我们的精神没有对象,丧失方向。我们所有的联系都显得如此疏离,甚至和自身的联系也变得稀薄。精神仿佛就如同失重的身体,毫无依傍。

四

当女性形象在德·库宁早期绘画中成为艺术家内在性冲突的演绎现场时,作为女性抽象画家的刘瑛却希望在她的个展中展现另一种抽象性,一种可以产生通感的治愈性力量,她期待着一种非差异、非区隔性的跨主体共鸣。就如同她本次个展的标题一样“有物混成”:无论是“太初有道”,还是“有物混成”,不同的时间和空间都将通过抽象凝聚,外部世界和内部世界将互相融通,同鸣共振(resonance)。

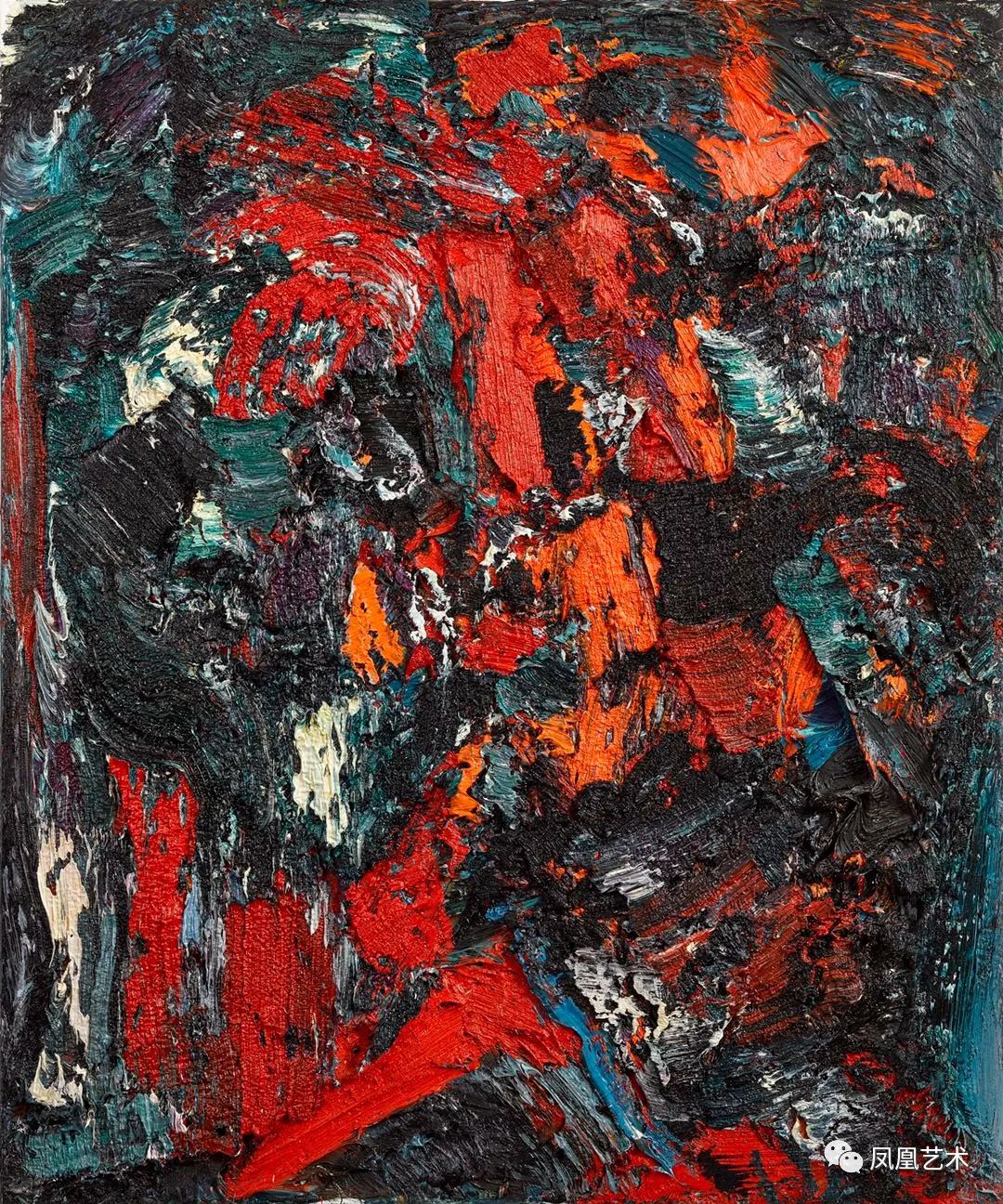

▲ 刘瑛,《十号台风前的傍晚》,150 x 200cm,布上油画,2018

《十号台风前的傍晚》是刘瑛一幅长2米宽1.5米的红色大画。它的颜料非常厚,不同深浅的红色在画中翻滚着,产生了一种强烈的运动感。画面左侧有一条白线直插中心,破开了中心的正红,使它向上翻转,从而压迫深红的大笔触从右下方扫至左侧,泛起一阵浅红色的波澜,变成白线再刺向画面的中心。从题目看,它预示了一场傍晚将至的暴风疾雨,仿佛是在滚动中燃烧了的天空。它一方面指向了一个曾经的时刻:那种罕见级别的台风即将侵袭时动荡和炙热的感受;另一方面因为抽象而虚空,为读者的想象留下无限的空间。

▲ 乔治·马丁,《索多玛与蛾摩拉的覆灭》,136.3 cm × 212.3 cm,布上油画,1852

它激发了我艺术史的图像学联想,19世纪英国浪漫主义画家乔治·马丁(John Martin1789–1854)于1852年画了他的名作《索多玛与蛾摩拉的覆灭》(The Destruction of Sodom and Gomorrah)。依据《旧约圣经》这两座城市由于淫乱不忌,因此遭到了上帝的惩罚。

(创世纪19:24)“耶和华将硫磺与火从天上耶和华那里降与索多玛和蛾摩拉,像雨一样,”(25)“把那些城市都倾覆了。整个约旦河区,连并城里所有的居民,连地上生长的都毁灭了。”

▲ 刘瑛,《大赤天》,100 x 130cm,布上油画 ,2019

在马丁的这幅画中天地浑然一体处于风火暴之中,充满了强烈的动态感。红色的笔触同样从左下方向上翻起,扑向作为罪恶之城的索多玛与蛾摩拉。它们处于画面的中心位置,在橙黄色的背景中被暴虐的火海映照成鲜红。只有在前景中作为“义人”的罗得和他两个女儿逃出,土黄色的前景土坡从右下方向左下方延伸,在中景我们可以看见他那掉队的妻子。由于她不听天使的警告,顾念索多玛而回头一看,变成了一根盐柱。画面正描绘了这一惊心动魄的瞬间:一道白色的闪电打破紫红色的天空直插下来,触及她的身体,使之盐化。这一纤细的白线仿佛在我观看的那一刹那穿越时空和想象,和《十号台风前的傍晚》中的那一道刺破中心的白线实现了意向上的同鸣共振。

▲ 刘瑛,《圣灵降临》,100 x 130cm,布上油画 ,2018

虽然有题目的指引,可是我们最后依然不得而知,是否刘瑛的抽象绘画指涉着她某一段精神的历险。在浓郁的色彩中,一个炙热的情绪聚合把我们的观看拖入跨意向的沉思。在笔触的旋转中,艺术家记忆中的那一火红的时刻仿佛连接了那张来自于1852年的《索多玛与蛾摩拉的覆灭》,我们也同样在意向的交错中经历了一段神秘和奇幻之旅。

▲ 约翰尼斯·弗美尔,《代尔夫特风景》,96.5 cm × 115.7 cm,布上油画,1660–1661

在法国作家布鲁斯特的《追忆似水年华》之中有一个著名的桥段,小说角色贝戈特在观看约翰尼斯·弗美尔的绘画《代尔夫特风景》(Gezicht op Delft)时被一个微不足道的黄色的斑点所触动突然陷入癫狂致死。布鲁斯特并没有过分夸大,的确黄色的笔触并无法致命,但它却可以通过艺术家所实施的感性布局,为观者打开了一条通往自己隐秘世界的通道。他的疯癫并非直接源于黄色,而是造因于那被感性设置所触发的“追忆”。

艺术被海德格尔形容为一种正在发生的事件,它源于艺术创作者(der Kunstschaffende)和保藏者(der Kunstbewahrende)之间的共鸣。它建立在艺术创作者和保藏者共同生活的那个世界和历史之上。一张绘画、一首诗歌、一支小曲……都是一个感性和情感的装置,艺术的发生正在于它不断触发观众回归自我,回归自己和世界的关联。

五

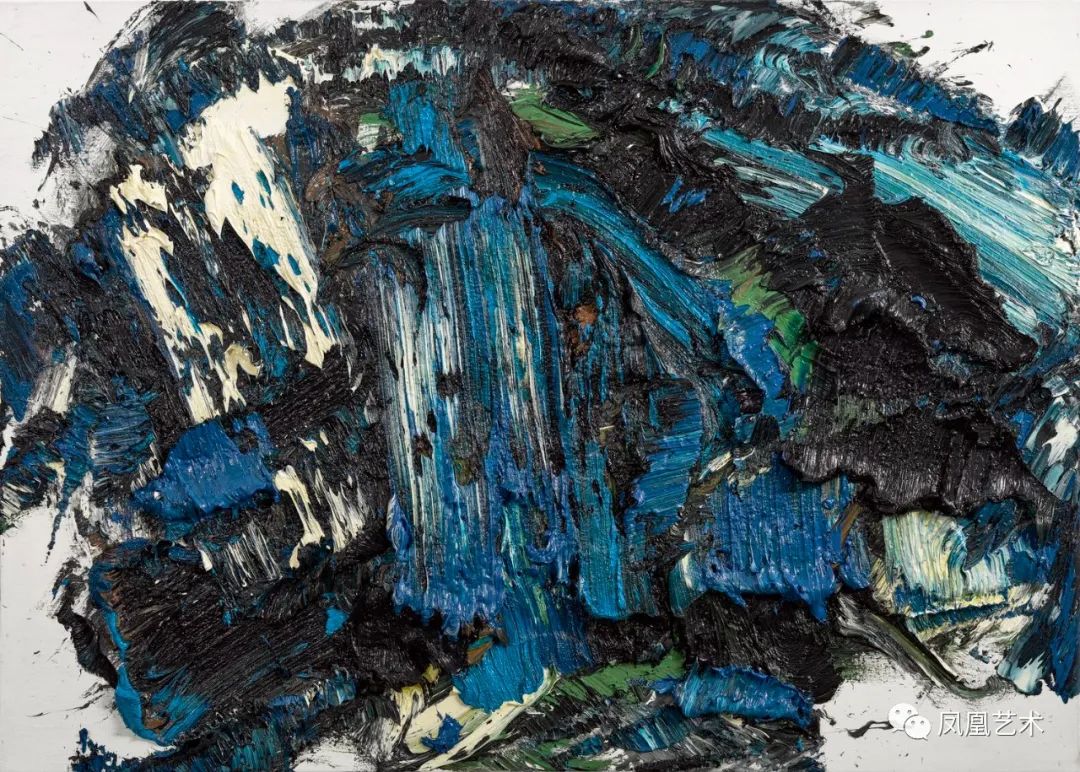

刘瑛的抽象绘画中同样可以被理解为一个视觉的情感装置,人们只有在亲临现场面对它们时,那不可言语、扑面而来的感染力才能被深切地体会到。那浓烈的红色让人追忆着某一个《十号台风前的傍晚》;那温暖的橙黄色让人陷入某一个《午后》阳光的迷醉中;那清冷的大块笔触让人身临幽冷的《空山》,柳宗元那句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”仿佛就浮现于眼前……

▲ 刘瑛,《空山》,100 x 140cm,布上油画,2019

▲ 刘瑛,《沁涼》,120 x 100cm,布上油画 ,2017

她另一幅名为《作我异象》的画出自于一首来自六世纪北爱尔兰的赞美诗,表达了基督徒对神的虔诚。其中“异象”这个词是对于Vision的翻译,有“视阈”之意。如果从心灵抽象的角度去看,“异象”则表示“洞见”。洞见就是能看见那隐而未现事物的一种能力。这首诗以我的视角展开,希望获得精神上的超越,从而趋近于神的视阈和洞见。不同于某种瞬间情感回忆的定格,这种超越连接了个体和世界,它可以被理解为从此岸通往彼岸,从外部世界通往精神世界的桥梁。

▲ 刘瑛,《作我异象》,120 x 100cm,布上油画,2017

▲ 刘瑛,《两位女士的嗅觉》,100 x 120cm,布上油画 ,2018

正如刘瑛乐于在跨文本中寻找对于世界理解的通路,就如同她从《道德经》理解《圣经》,以《圣经》参照《道德经》那样,这张同名的画作《作我异象》无疑也可以被扩展为对于个体和世界关联的重建。在深色和厚重的底色间,鲜红、橘色、湖蓝、深绿处于运动和平衡的张力,向心力和离心力的裂变。我们很难在其作品中寻觅到一切形式的现实化,因为任何的形式也造成了个别化。《作我异象》是一幅不受个别形式所局限的抽象画作,它拒绝强调一端,而是呈现为众多力量的蓄势待发,为一切视阈留下可能。

▲ 刘瑛,《昴宿》,120 x 100cm,布上油画 ,2017

无论是同名的诗歌,还是绘画,《作我异象》正是我们碎片化时代症状的反面,它以虚空自我而指向更大的世界整体性(totality),我更愿意用《道德经》中的“大音希声、大象无形”来描述它。道所代表的原初性对于刘瑛来说和神性并没有什么本质的区别,同样无形无色、无声无息,同样包罗万象,照耀或滋养着万物。正如大学者王弼的注释:

“大音希声,听之不闻名曰希,不可得闻之音也。有声则有分,有分则不宫而商矣,分则不能统众,故有声者非大音也。大象无形,有形则有分,有分者不温则炎,不炎则寒。故象而形者,非大象。道隐无名。夫唯道,善贷且成。凡此诸善,皆是道之所成也。在象则为大象,而大象无形。在音则为大音,而大音希声。物以之成而不见其成形,故隐而无名也。”

▲ 展览现场

在这个主体全面失落的时代,我们或许迫切需要一种治愈、救赎、和解的艺术,它不应该回归现代的压迫和反抗,也不应该一味地强调差异和不可融通的个体性,而是应该为人们重建一种新的和世界的关联——和万物的共鸣模式。在其间主体和世界彼此以各种方式互相回应,但同时又能始终保持自己的独特性,不被对方占据和支配。只有在共鸣中我们才能走进世界,走进彼此,从差异到融合,或者说,在融合中确保着差异,在无声中蕴含着众声,在非象中统摄着万象。

展览信息

「刘瑛:有物混成」

展览地点:香港艺术中心五楼包氏画廊

展览时间:2020.10.03 - 2020.10.19

关于艺术家

刘瑛,山东人,毕业于中国美术学院,现生活工作于香港。

关于作者

▲ 艺术家,艺术评论家姜俊

姜俊,上海视觉艺术学院讲师,策展人,批评家。毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。2019年获得艺术学博士学位。上海公共艺术协同创新中心(PACC)理论工作室研究员,国际公共艺术协会(IPA)研究员。几点当代艺术中心策展人,研究员。生活工作于杭州、上海。

(凤凰艺术 独家报道 撰文/姜俊 责编/yyc)

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号凤凰艺术 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。