- 0

- 0

- 0

分享

- 数字时代与公共艺术(一)Digital Era and Public Art:Part I

-

2020-06-22

本文章转载于微信公众号:雕塑与公共艺术理论研究所

雕塑与公共艺术的理论研究,除却背靠历史、借鉴西方,亦担负整合二者,直面当下之责。同时,理论与实践并行的要求,已立于时代变迁之途。故此,敝所除既有“独乐·众乐”系列学术讲座与[理论译介]专栏,更增设[理论研究]版块。旨在拓宽理论视野,照鉴学术思想,为国内雕塑与公共艺术理论研究贡献微薄之力。

[理论研究]版块将收录与发布整合中西、照见当下的专业性学术研究。

『 数字时代与公共艺术(一) 』

毋庸置疑,我们已身处广义的数字时代。但数字时代的公共艺术,不应被等同于公共艺术的数字化;倒不如说,在社会基本结构的重组中,公共艺术面临更新与更多可能的选择。以小观之,是数字技术自身的变化正从微观层面撬动一切;连带效应之一,是数字时代的时空观与感知发生了变化;与此同时(或基于此),广义的“数字文化”(Digital Culture)应运而生,它包含不同的艺术实践、形式构造以及美学观念等,也囊括了诸如赛博文化、信息社会,乃至新媒体等相对具体的概念。

因此,讨论“数字时代与公共艺术”,脱离不了“数字文化”这一框架。就大而论,这既表明对文化的一种理解,亦表明文化的进程,但更是社会作为一个系统组织(亦可被看作是拥有特定社会关系和制度的生产模式)之时代变革的整体表现。此时,乃至此后的公共艺术,绝不会只单单面对现代城市化进程中面积广阔和模式多样的城市公共空间;就中国、时代和技术等现实语境而言,也无法因过去几十年的理论挪用,尤其是在“话语”或“语言”层面的主题先行,而仅停留在旧有的概念和方法,以及由此在公共艺术实践中横空而出的“以言行事”模式。

无论如何,我们都需要站在分水岭思考新的现象,思考它在历史上的延续或演进了。就本文主题而言,我们至少应“浅尝辄止”地涉及三个主要面向:1.数字技术;2.数字时空;3.数字文化框架下的公共艺术。最终,归于社会与文化历史进程中的艺术更新(renew)。

科里斯蒸汽机(Corliss steam engine) 大英图书馆·第一次工业革命

若置身于“工业革命”的语境,那么公共艺术所面临的“更”新,既不暗含彻底的断裂,也不代表激进的变异。以蒸汽泵、内燃机和机器生产为标志的第一次技术革命(或“工业革命”),历史性地改变了生产方式与组织形式,也产生了与之相应的艺术与文化形式,如风景画与浪漫主义文学等;以电力与化学领域之革新为特征的第二次技术革命,进一步变革了社会形态,我们继而有了包豪斯设计学院、拉兹洛-莫霍利·纳吉(Lázló Moholy-Nagy)、保罗·克利(Paul Klee)以及《小城之春》。

包豪斯设计学院 (Bauhus) 德国魏玛 · (1919-1933年)

拉兹洛-莫霍利·纳吉《嫉妒》(jealousy) 德国 ·1924年

费穆《小城之春》(Spring in a Small Town) 中国 · 1948年

说公共艺术面临的状况有所延续,是因为正在发生中的技术革新,会“将以往的一切系统都转换成数字形态”(丹尼尔·贝尔):从机械系统、电力系统、电机系统到电子系统;从电子管到晶体管和芯片;从有线与无线通信,到程序设计、算法与数据,以数字代表信息。可以说,数字时代不再只是基于机械技术之上,还基于数字化的智能技术之上。

丹尼尔·贝尔 Daniel Bell (1919-2011年)

面对基本的技术更新,艺术实践从未、也无法置身事外。譬如当信息通信技术(ICTs)在20世纪60年代开始高速发展时,就有了所谓的“电脑艺术”(1963年)。及至跨媒艺术、多媒体艺术、控制论与系统美学相继涌现,我们今日主流认知中的“公共艺术”(如至少要置于公共空间中),似乎并未过多直接受到新技术的影响。然而,作为“公共艺术”重要源头的现代雕塑,却早已被新的技术认知与科学理论所渗透。

亨利·斯宾塞·摩尔《斜倚的人形》(Reclining Figure) 剑桥菲茨威廉博物馆 · 1981年

当时技术更新中所内含的进步论、去中心化,乃至创作媒材—创作者—接受者—环境之间的关系,不仅让20世纪60年代以后的诸多雕塑实验带有新技术色彩(尽管更早可以追溯到20世纪早期),更打上了“时代烙印”。谁能否认,从垂直式的“艺术创作—接受”,到平面型的“公共参与—合作”,不是艺术与技术在价值取向上一体两面的绝佳隐喻?谁又能否认,这与公共艺术过去几十年的演进紧密相关?不过,数字技术既将此类情况推至极端,也带来新的变化。

定海桥互助社(Dinghaiqiao Mutual Aid Society) 中国上海定海港路252号 · (2015- )

对公共艺术而言,最明显也最直接的一点,是出现了2.数字时空。简言之,数字时代的时-空概念,超越了传统的地理疆域,且“实时-同时”发生。如果说,在前两次工业革命背景下,我们先是看到(尽管就实际情况而言这一进程并非按严格的线性叙事发生),现代博物馆或美术馆作为公共空间,承载了推动艺术之公共性的责任;继而在艺术及其体制经历商业化、私有化与产业化后,艺术家努力突破“异化”的“前公共艺术”,以诸如“场域特性”来纳入更广泛的公众,走出美术馆走进新的公共空间。那么,数字技术所引发的时空之变,更直接导致公共艺术所依傍的“公共”生变——无论是公共空间(a);公共领域(b),还是公共性(c)。基于网络社会学来看(曼纽尔·卡斯特尔),出现了所谓的数字公共空间,其构造至少包含三个层面:一是网络的数字节点,它创造和管理流量;其二是事实上的流通物,包括人员、物料与信息;其三,是一种特殊的文化,它使这些要素协调方便,并创造空间。

曼纽尔·卡斯特尔 Manuel Castells Oliván (1942- )

(a) 公共空间改变的根源,是空间的物理边界被弱化。曾经的空间边界(如城市广场或公共美术馆的),因扩展至线上而不再受制于物理边界,这不仅会直接影响我们既有认知中根据特定空间来创作的公共艺术,公共空间的边界也会因此扩展。就好比,即便我们与邻居同住一地,但我们的社会与文化语境却可能完全不同。这一方面意味着我们的联结变弱,脱离传统公共空间中的人际联结,故而越发孤立;另一方面,个体穿梭于特定网络,却又建立了不再囿于物理空间的超联结。概言之,即便传统公共空间并非被取代,但它的边界也被扩展乃至虚化了:数字与信息流丰富了公共空间,它表现为异域却又基于现实时间的交互。

扩展后的数字公共空间,还意味着有更多元的公共领域(b)。数字技术造就的诸多虚拟社群,或基于共同关切;或具有类同抱负;或怀有一致的认同。它们在各地发生,却汇于数字公共空间。我们一方面看到社群或共同体在现实空间中的碎片化;另一方面,又看到它们在数字时空中重新联结、融合,形成众多公共领域,构造出多元的数字文化。结果是,基于某特定物理场域的公共艺术,不仅其空间边界会被弱化,而且它在公共层面的“广度”也会缩小。因此,公共艺术可能会因此越发囿于特定的关切。

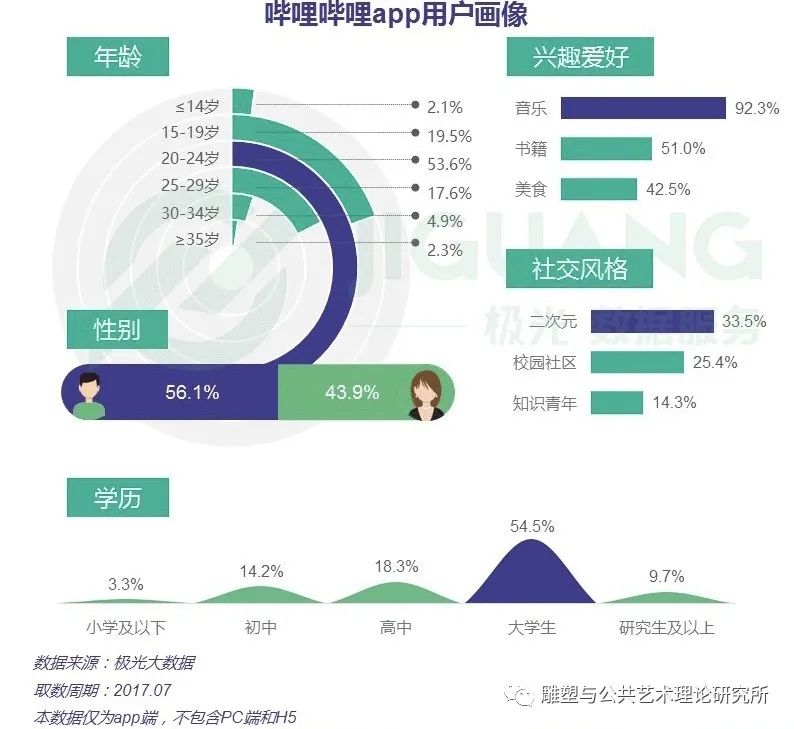

选自极光大数据《2017年7月哔哩哔哩app研究报告》· 2017年

看起来,这似乎是将公共艺术过去几十年的“特定场域”和去物质化这一支流推至极端(强调支流,是因为实体公共空间中的公共艺术仍占主导),比如在所谓的“新型公共艺术”中,或在中国被视为“介入社会”的艺术实践,出现了诸多关注特定群体及其相关议题的公共艺术(见《场域特性与公共艺术》),这种看起来的相似实则暗含了不同。要理解这种不同,必须回到公共艺术在数字时代所面临的另一境况:公共性之变——技术为之提供条件;用户为之填充内容;它则为公共艺术提供了新的可能。但这一数字文化框架,仍需回到社会与文化历史进程中的艺术更新。何以至此?且看下回分析。

列夫·曼诺维奇《自拍圣保罗》(SelfieSaoPaulo) 巴西圣保罗中心·2014年

注释:

定海桥互助社成立于2015年夏天。它是一个聚集的场所,地处新老工人混居的历史性社区定海桥;也是一个共治的社团,社员及邻里友人在业余以社区/社群互助的原则共同工作,在针对历史和现实议题的在地行动中自我教育、互助解放;也是一个延展的艺术小组,通过发展聚集的艺术并通过集体实践将劳动赋予创造性、来探求新的社会/艺术/知识想象力持续生成的工作方法和行动路径。

「作者简介」

张钟萄

哲学博士、撰稿人,关注美学、伦理学和城市研究,并从事艺术和艺术展相关研究工作。

延伸阅读:

图文编辑|雷 紫 旋

内容审核|张 润

理论研究所志愿者招募

雕塑与公共艺术理论研究所长期招募志愿者

协助理论研究所各项工作

扫描下方二维码并备注“志愿者”联系研究所

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文由 数艺网 授权 数艺网 发表,并经数艺网编辑。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 本站部分文字及图片来源于网络,如侵犯到您的权益,请及时告知,我们将及时处理或删除。