- 0

- 0

- 0

分享

- 艺术与自我、场域、文旅的相互赋能

-

原创 2020-05-19

自创 | 资源 | 视野

Cases · Cooperation · View

▲ 肖恩·斯库利 Sean Scully - Backs and Fronts ,1981

艺术是对现实的幻想。

--- 毕加索

我觉得艺术是一种正面的推动力,让世界大同的形式,我想参与到这个发展进程中,去创作可以影响人的文化。我创作抽象艺术就是想寻找一种普世性,一种任何人看到可以立刻理解的绘画语言。我觉得抽象就是这样的语言,它有一种自然交流的能力。艺术家是促成改变的天然管道,他们专门把粗糙的材料变成精致的表现:把空白的画布变成静态花卉,或是把数学演算规则变成电脑艺术。他们不断地试图发掘更好的新方法,把构想变成现实。学习新事物,不只是要发掘用新的方式来看世界,而且经常想用新的方式改变世界。这是艺术家的作业方式。

--- 抽象大师肖恩·斯库利

一直以来,非艺术圈或者说大众对于“艺术”都会有种难以理解、高深遥远的感觉。那么又该如何去理解艺术家以及他的作品呢?

艺术作品是艺术家的表达方式的输出,传递信息的媒介。是一种感官思维、一种形而上的理解,甚至有时候用“大音希声”、“大象无形”都不为过。

今天我们先不看作品,而是前往滋养艺术家及其身心,让他的艺术生长的源头---园头村、木兰溪。

▲ “园头村”鸟瞰图

▲ 村落“画布”

▲ 流动的木兰溪

园头村是莆田的第二侨乡,那里的人口几乎分为三等份:3000人在本地,3000人在海外,还有3000人在中国的其他地方。由于早期南洋移民的原因,莆田形成了一个独特的多元文化并存的状态,而且这里崇文重教,自古名人辈出。可以说园头村草木人物中都散发出不同的文化符号和智慧积淀,矛盾而又和谐。

▲ 传统闽南莆田民居屋脊

▲ 当地多元化风格的建筑细节

当地没有多少田地,离开几乎是一种宿命,但是福建文化骨髓里的安土重迁和浓厚家族观念,又会让这些游子的内心深处始终挂念着家乡,魂牵梦绕。所以这位艺术家去往各地后又回到自己故乡,去寻找那一直在生长的根。

▲ 艺术家工作室一瞥

这些内心细腻的情愫和成长过程中的点滴烙印如何转化到创作中?

艺术源于生活,但生活到底该如何提炼?生活里面到处都是素材,都是经验和现象。面对具体的场景会有所感触,但将感触转换成作品是需要思考和合适的语言表达的。先浅浅了解园头村之后,再来看陈彧君的作品,会产生一种莫名的通路和共鸣,能微妙的理解这位善于运用综合材料进行创作的艺术家作品中,那些多元化元素和创作手法的由来,以及里面所蕴含的某种情感和生长性。

▲ 陈彧君

当代艺术家

陈彧君

1976年生于中国福建莆田。1999年毕业于中国美术学院综合艺术系并留校任教。1999年至2014年先后在中国美术学院综合艺术系及油画系任教,现生活工作于上海。

在过去的十几年里,陈彧君的创作致力于展现内在自我与外部影响之间的冲突。他试图检视当代亚洲国家中的个体在全球化和其日益形成的文化立场下,必须面对的支离破碎、持续变化的身份问题。陈彧君的作品在现代语境中又重新审视了个人与故乡之间的情感纽带,与其世代相传的移民经历紧密相连,同时延续了其对个人与社会历史、自然与人造空间之间亲密关系的持续兴趣。

陈彧君的作品在北京、上海、成都、曼谷、柏林、洛杉矶等地美术馆、画廊广泛展出,并被国内外多个艺术机构收藏,如美国布鲁克林美术馆,澳大利亚白兔美术馆,香港M+美术馆,法国DSL基金会,余徳耀基金会,中国龙美术馆,中国何香凝美术馆,韩国阿拉里奥美术馆等。

2007年,陈彧君与哥哥共同开始创作《木兰溪》装置。那时的他们还没有介入市场,但当时中国当代艺术市场开始步入高峰,让他们对未来发展的方向感到困惑,不断的反思自己的创作源头在哪里?到底想要的是什么?经过讨论他们达成一致,从自身的成长经历出发,来完成一个9平米的空间,储放他们的回忆和情感。

离乡之后奔赴理想,儿时的记忆到出走和再回来,这种时空的反差,以及地域文化、家族概念等,与如今城市的文化截然不同,给了陈彧君的创作从艺术史的角度回归到自身的文化背景之中。

▲ 木兰溪项目的关系图,2008

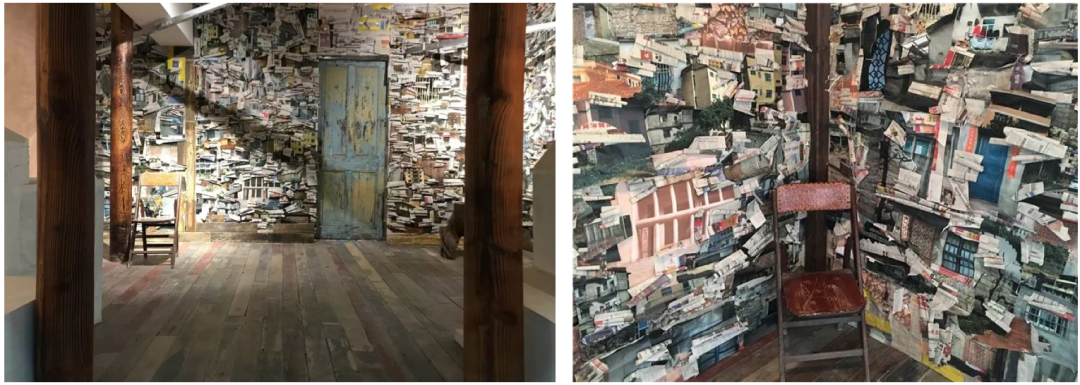

《木兰溪•厝》精心选用了从老旧建筑、家具上面拆卸下来的颜色、纹理以及新旧程度各异的木料;书本也同样注意色泽、纹理与新旧程度的搭配。这些有着丰富的颜色和纹理变化的材料,不仅让装置作品展现出一种古雅的、绘画般精妙的视觉层次,材料自身携带的岁月信息,也自然凸显出“屋室”沧桑的历史沉淀。当这些有着古雅的视觉层次与丰富的历史信息的材料,与包装纸、用于捆扎物件或填充缝隙的泡沫、以及便于运输的简易包装箱等等“一次性”简易材料组合在一起的时候,古旧、温馨而又源远流长的“家”的氛围,就与漂泊者流转迁徙的羁旅行色相激而相融。

——方志凌

▲ “木兰溪-厝”展览现场

佩塔提科瓦美术馆, 以色列,2017

▲ 《木兰溪-厝》

佩塔提科瓦美术馆,以色列,2017

与同时代艺术家相比,陈彧君的作品内容信息繁杂,风格多变,而又类型广泛。从2008年开始,陈彧君的创作手法由绘画延展,运用绘本、木板、报纸、器物、装置等诸多手法,其间经验叠加经验,语言试验语言。他可以将各种媒介和技法都了熟于心,灵活运用。他需要时刻面对新的可能,弥合各种语言之间的裂缝,将不同的线索并置推进,用最简单、自然的元素,表现作品的丰富性,自由地去实现创作。

▲ 展览现场

而后他又陆续回到故乡创作,那里有着与现代城市截然不同的生存秩序。无论是木兰溪的流淌,还是早晨泛着浓雾的密林,一种巨大的力量将个体包围,仿佛置身于充满神秘变化的世界。呈梯形上升的四联画牵引了空间的走向,一颗巨大的树木,有着斑驳而又闪烁着灵光的表面。树干穿破画框的边界,一些莫名形态的事物高挂枝头,雷雨中的闪电恍惚而过。《错屋》交代了另一种情景,树杈上的房屋像是原始部落的生活,几根线条勾勒出一个类似于帐篷式的结构。移动和自然的情感,成了这一系列所关照的主旨。

——策展人:崔灿灿

▲ 《错屋NO.150806》

140 x 200cm x 4,纸本综合技法,2015

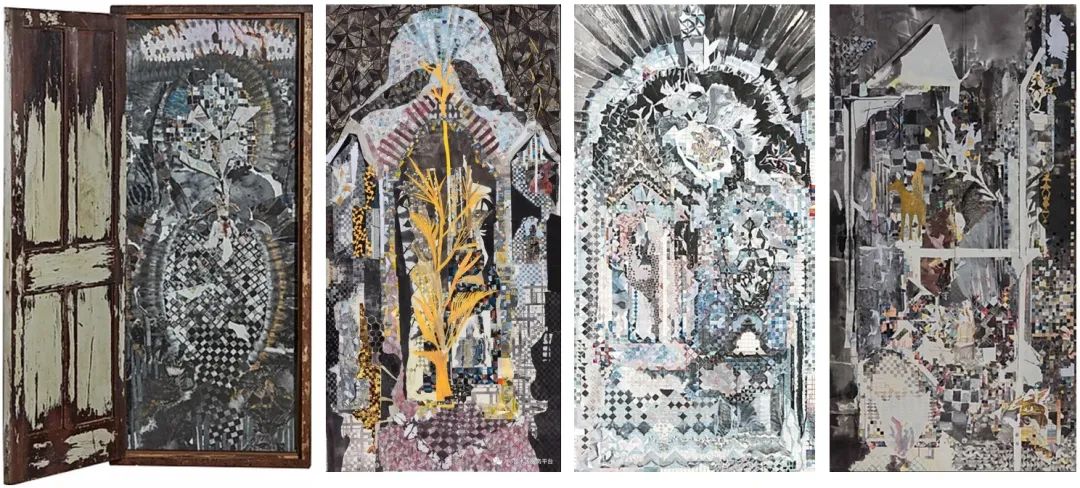

2008年他还做了一组作品叫《亚洲地图》,是用手绘拼贴的方式,输出了自己对亚洲文化的感受,在陈彧君看来,亚洲每个国家都有自己的系统,但有些看似很东方又糅合着西方审美的部分似乎表示着亚洲的固有秩序在受到干扰,其实家乡园头村亦是如此。但不可否认的是,亚洲的古老传统一定有它本身的秩序感,所以他将不同的文化现象进行并置,提出了他的疑问和观点。艺术家从自身的侨乡经验出发,通过拼贴的方式呈现成长过程中有关于“南洋”的想象,以建构个人视域的亚洲版图。

▲ 《亚洲地图》部分作品

纸本综合拼贴、绢面

2019,2017,2015,2015(从左到右创作时间)

2014年,对陈彧君来说是调整期。首先他正式从杭州搬到上海,其次也不再在美院教书,开始真正地“全职”艺术家,明确地投入艺术创作。而在作品理念上,开始更关注自己是谁,自己要什么,通过什么途径表现,又为什么要这样表现。

从故乡到亚洲再回到生活中的平凡以及生命,一双鞋子、一株绿植、石头、树木等等都可以是他表达的对象。可以说,陈彧君的创作是一条不断发现自我的路。陈彧君表示:艺术创作只能做自己,作品的内容和形式一定是根植于自己的积累当中的,同时,我们要承认每个人都是独特的,都有自己的创造力。在他看来,艺术家的本质工作就是做自己。

▲ 陈彧君园头村老宅与村内一隅

▲ 《临时建筑–后花园 No.1》

180x360cm,布面丙烯,2009

▲ 《摇摆的信仰NO.180316》

180x120cm,布面丙烯、木板,2018

故乡的石头在陈彧君作品里反复出现,在不同的系列中,有着相异的状态。《摇摆的信仰》将石头作为最初元素,不断的拼接,日常生活中各种遗弃的报纸和材料打磨着石头的边缘和棱角,组成了作品中矛盾而又无比协调的存在。时间上的积累,磨平了石头与生活琐碎之间的边界,它们有着相同的命运,独一无二的现实象征。

很多创作的起源跟我在莆田的经历有关系,近10年我开始比较多地回到老家,小时候觉得很土的东西,现在再看看都很有意思。比如说你把一个石头掰开,它里面寄存了很多生物、水分,可能还有其他东西。很多我们没有注意到的东西,其实都隐藏在背后。为什么叫“摇摆的信仰”?是因为很多没有价值的东西,在于你主观上没有看到它的价值,当你看到的时候,会发现它是有价值的。我觉得这是从自然中得到启发。

——陈彧君

▲ 《摇摆的信仰 NO.180919》

260 x 480cm,纸本综合材料,2017-2018

艺术来源于他们所生活的土地。这些古老的乡村聚落,本身便是无以伦比的活态艺术品。也是陈老师作品下的艺术基因和语言。在去过园头村和陈老师的工作室之后,我们深有体会。

和陈老师几次多维度的交流后,我们从五个方向的艺术家自述去重新认识陈彧君。

About the Concept

关于创作理念

艺术上的创作理念并不适合用语言描述。创作时人的状态是立体的,思维是活跃的、波动式的,那背后的理念就一定需要恒定的逻辑吗?对此,我是怀疑的。

创作中各阶段的生长性才是我比较感兴趣的点。对我而言,我们今天面对的这个世界最生动的部分就是她的变动性。我更愿意成为一个透明人,扩张自己的感知神经,穿越在各个系统间,内心里我已经不需要那种被定性的存在感。创作的本质就是个体感受基础上的思想生产和输出,既定的经验有时就是你最大的敌人。那所谓的脉络,就是顺着你这个人的走向,事后会找到的那些痕迹。

▲ 创作中的陈彧君

About the Diversified works关于多元化的作品

创作理念是抽象的,创作行为是具体的。我现在多元的作品形态,是在一个阶段接着一个阶段转向叠加后的重影。其中有关于二维绘画的思考,也有自己对新媒介尝试的痕迹。从教育的角度讲,我吸的第一口奶就是综合艺术的知识,这对我后面创作影响很大,我们那届是中国美术学院首届综合绘画实验班,那种实验的氛围今天还弥漫在我的工作室。每日去工作室,我总企图找到一些新的裂缝。有时我觉得自己身体也逐步变成作品的一个媒介,作品的纬度是在自我认知中不断被调试。

而材料是一种表达媒介,契合的方式就是舒适的度,润物无声算是高级的,那如若还有意外惊喜的话,比如你领会了对方的意思后突然觉得对方的声音也挺有磁性的,大概就是这层意思吧。

▲ 《11平方米的空间手工纸》

200 cm x 550 cm,报纸 、丙烯 、水墨,2018-2019

About the Space关于空间

空间在我的创作中有多重的意义,罗列一下我近十年几个重要个展的名称,大概就会明白空间在我创作中的几重含义。我第一个重要个展的名称就叫“空房间”,之后分别是“临时空间”、“第二道门”、”另一个地方”、“会飞的城市”、“故土不乡愁”,此外和我哥合作的“木兰溪/不居”和“木兰溪/厝”等等,从展览主题你就可以感受到作品的空间指向性。当然这个空间更像是我思想的容器,或者说通道,我需要通过空间的切换,去容纳现实及虚拟之间的纬度。这样说可能会有点抽象。如果说我的创作有某种空间结构的话,那童年的记忆空间、艺术史纬度的历史空间及当下现实的生活空间,就是这个结构的三个基柱,它们是物理的和思维的编织产物。在我的创作中,空间并不仅是我创作表达的媒介或图像内容,也是我工作的一种思维方式,我总想从中推开一扇扇的门。

▲ 在工作室二楼搭建的“房中房”

About the Communication with the Architects关于与建筑师之间的交流

因为我作品中还是有一些显性空间形态的东西,经常有建筑类和家具空间类杂志与我约稿,正因如此,我自己的视野也自然地跟建筑有某种关联。但更具体的机缘是,2017年我在上海Bank画廊的展览上,经朋友安排和刘宇扬老师做了一场关于空间的直播对话。第一次交流就产生了话题,时间不长,大概就半小时,但我们交流了各自对空间生长的理解。建筑师是运用建筑材料而进行创作的空间创作者,他的转化纬度从某种角度讲,必须具备被转化可能,这是一个非常难的“实”的面相,那如何从中找到“虚”的部分,就往往是和艺术创作重叠的那部分,也是我和建筑师朋友探讨最多的部分。2017年底,应深圳建筑双年展组委会的邀请,参加了其中艺术部分的单元。那次感受也挺强的,在独具边缘文化生态的深圳城中村中,去探讨城市空间与商业生态及不同文化族群之间的共存与生长可能,这个让我对文化生态式的空间规划有了新的理解,也反向丰富了自己在创作中空间思考的纬度。

▲ 陈彧君x刘宇扬:“空间的诗学”对话

About the Project of Culture and Travail关于文旅项目

文旅项目肯定不是艺术家在工作室创作那么简单。如果说视觉是文旅项目一件外衣,那它的里子是什么呢?里子就像洋葱,剥完一层还有一层。其中,你会看到在地居民层的诉求,当地政府的导向,设计团队的视野及投资集团的回报等等,只有你把它剥光了,你才有可能了解到文旅是一个什么项目,你才有可能回到艺术的主体去思考更深层的可能性。尊重在地文化的基础上,如何去平衡各个层面的关系,这才是最难的。

我形象点说,艺术是文旅项目庞大系统工程中的一颗种子,它可以是在地文化生发的能量源,但它的生长是需要各个环节协助来生根破土的。

▲ 陈老师与麦稞以及其他跨领域人物

齐聚一堂,共同探讨

艺术可以作为新文旅的方式去促进传统乡土空间的再生、传统乡土文化的认同、传统产业的激活和新文化、新产业的创新和融合。将艺术赋能于文旅,以艺术作为媒介,文化作为产业,去激活传统村落,去实现乡村的振兴,去挖掘更多的文化价值,去影响当下的人群。这也是麦稞所思考并在逐步尝试实践的。

撰文/玺蓓 图文编辑/玺蓓

-END-

未经许可不得以任何形式进行转载

部分图片及资料来源于雅昌艺术、南方人物周刊、artgogo

文化遗产保护的一个方向——荷兰露天民俗博物馆

麦稞作品 | 这个村子社交不靠互联网,靠的竟是一张爬网!

荒芜小镇每年却吸引4万名艺术爱好者前来朝圣

文化内容的IP制造者

麦稞文化创意公司(Atelier MIC,简称MIC)作为文化内容的IP制造者,拥有丰富的国内外跨界资源,提供符合现代商业趋势下“新生态”文化内容的运营策划、内容输出、场所设计、品牌打造及落地运营等业务。麦稞MIC拥有一支策划、建筑、设计、艺术、策展、广告、教育等复合型专业团队,服务于儿童引领、文化旅游、艺术活动等领域,致力于建立场所价值体系,带动场所再生。目前,麦稞总部位于中国上海,在德国汉堡设有分支机构。

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号麦稞MIC ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。