- 0

- 0

- 0

分享

- 吕思斯:数字艺术的破圈和重构者

-

2020-05-19

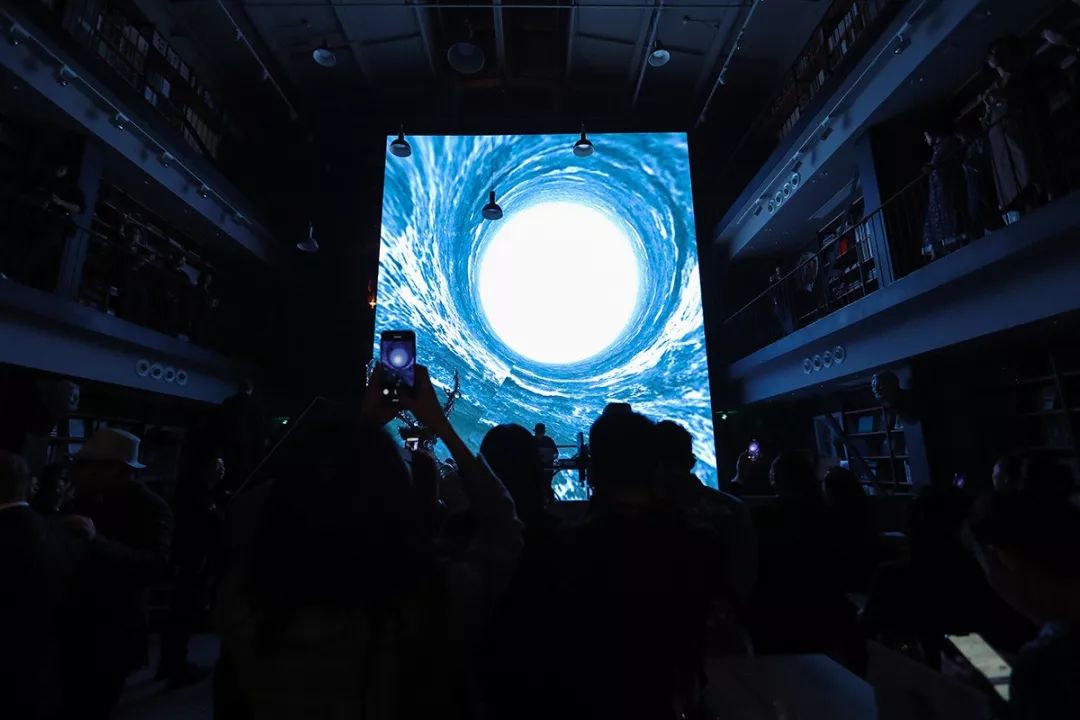

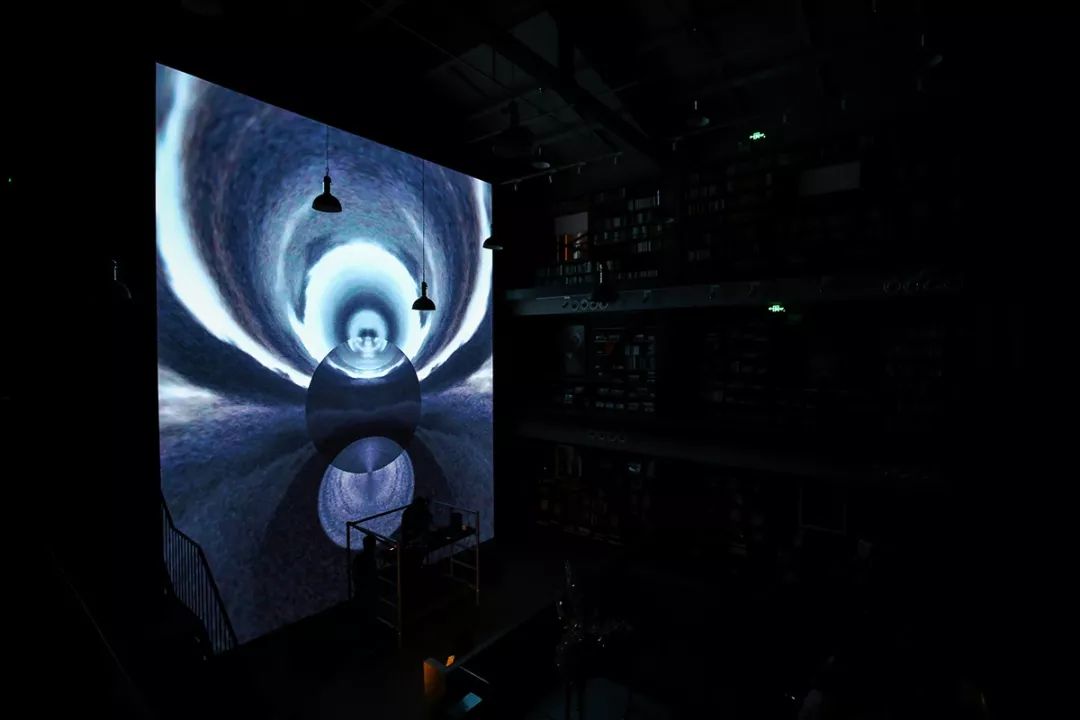

吕思斯,《模拟/数字化时代》第六版,ZiWU誌屋艺影书阁,2019

作为一位难以被音乐、影像或演出等传统领域所界定的艺术家,吕思斯的名字可能听起来并不耳熟,但他却是首位依靠个⼈艺术课题获得英国 Arts Council 基⾦(2015)的华人艺术家,以及 Sky Academy Arts Scholarship 第⼆届(2013)三万英镑艺术创作基⾦得主。

他所创作的视听作品总是以前沿的电子元素、宏大的视觉规模和丰富的现场音乐引人瞩目,但却又不仅仅停留于“酷炫”和“时尚”的层面。

吕思斯,《模拟/数字化时代》第五版

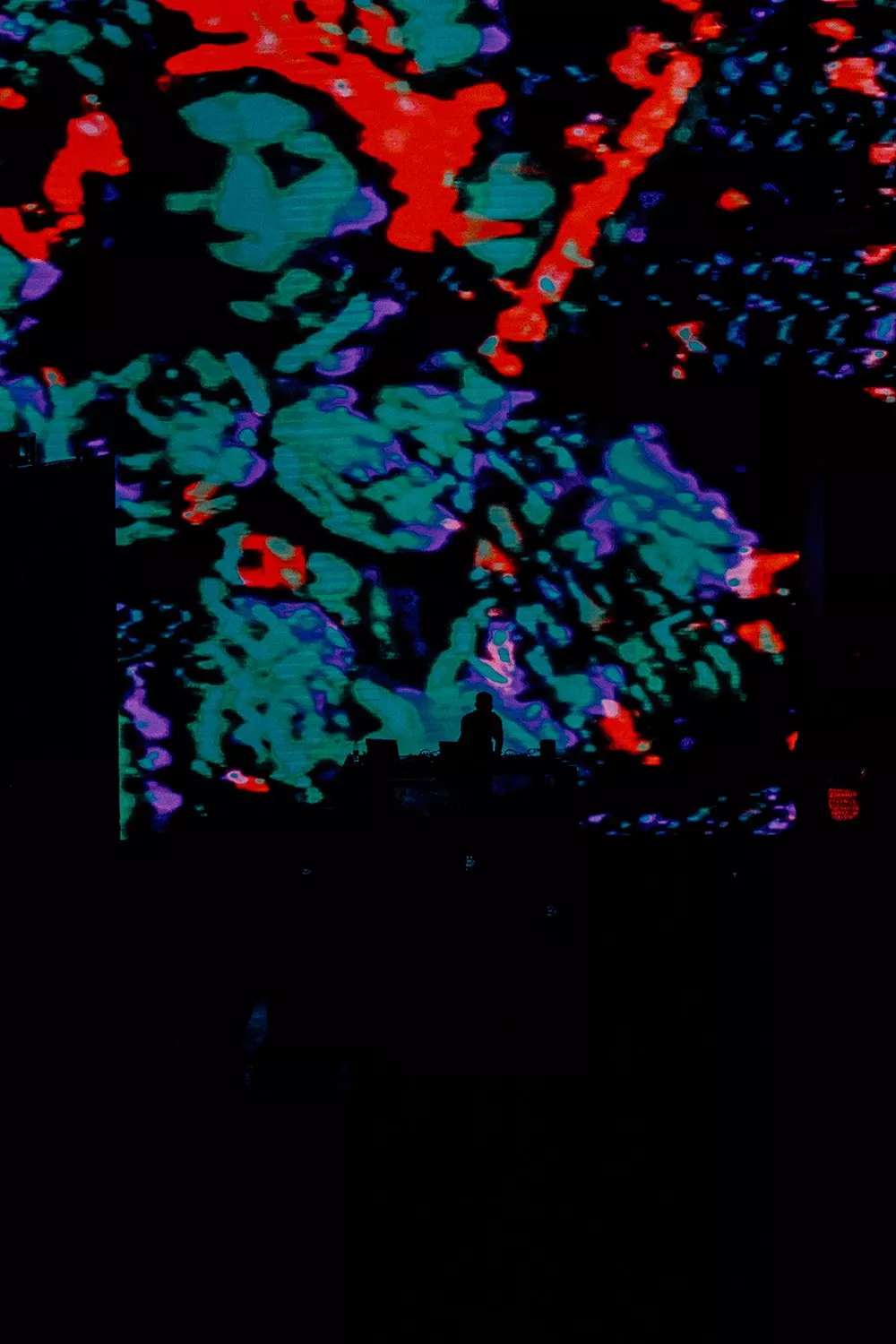

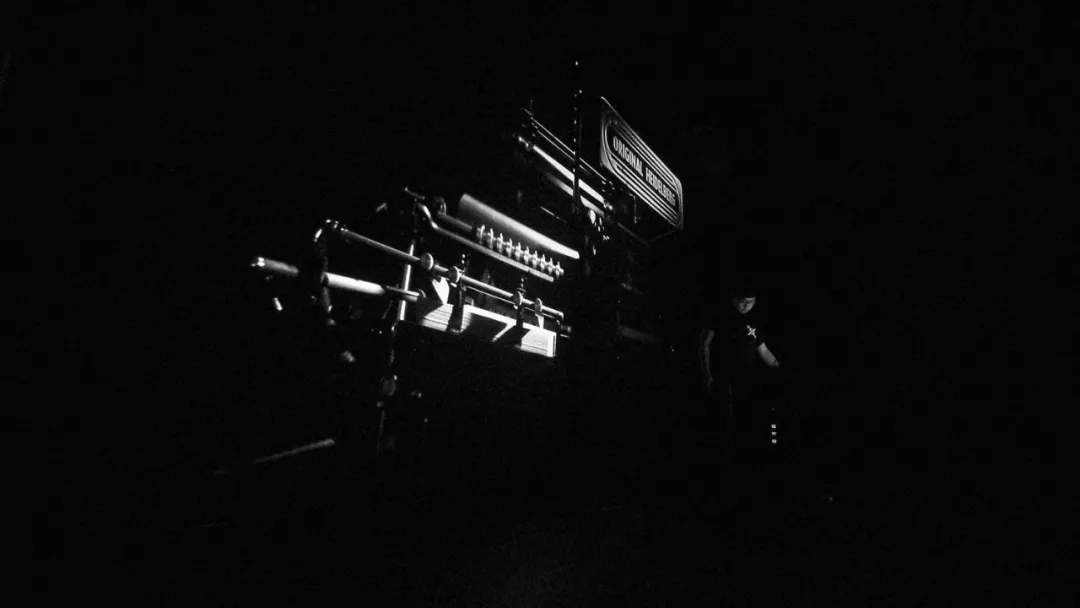

“界” BEYOND PERCEPTION演出现场,上海油罐艺术中心,2018

吕思斯在ZiWU誌屋演出现场及装置《孪-SIAMESE-孪》

去年10月,吕思斯受英国伦敦 Southbank Center之邀,在中国变奏(China Changing)艺术节中呈现作品《模拟/数字化时代》;一个月后,他回到中国上海,参加 NOWNESS EXPERIMENTS 首个项目“界” BEYOND PERCEPTION 特别演出并获得各界关注。

今年11月,受现代传播集团(Modern Media Group)邀请,吕思斯在ZiWU誌屋带来最新作品《模拟/数字化时代》第六版及装置《孪-SIAMESE-孪》。

《艺术新闻/中文版》与这位场域的创造者聊了聊,从以下数个碎片中窥见他创作的另一个维度。

吕思斯

01、创作的起源

吕思斯的代表作《模拟/数字化时代》源自于一个偶然。当时他在英国格拉斯哥艺术学院学习设计,在做课题时理解偏差,却做出了和别人完全不同的作品《数字模拟》(2010)。他找到很多胶片与数字照相机,用定格拍摄的方法将这些相机赋予了个性,让它们在视频中跳起了“舞蹈”,他还将照相机各个部分发出的声音转换为鼓的声音编排在配乐当中。

“我的系主任特别好,他说这件作品有一些不一样,那你继续做,错了没问题。结果从那开始就没停下来了。然后他就让我自己写brief,就再没做过学校的课题了。其实就是按照一个艺术家的路子在发展了”,吕思斯回忆到。《数字模拟》目前在vimeo上已经获得了近10万的浏览量。

吕思斯,《数字模拟》,2010

02、工业革命的第三角度

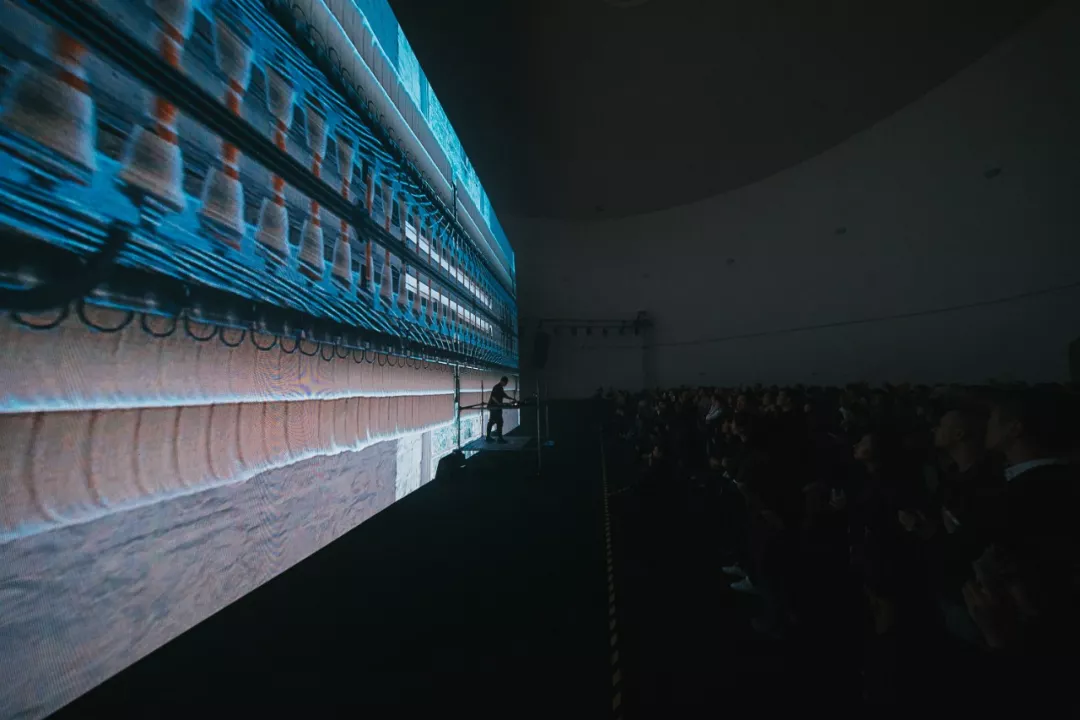

从《数字模拟》开始,吕思斯将创作主题聚焦于英国工业革命主题,尤其是引领了工业革命的各类机器,陆续进行了纺织机、蒸汽机、打印机等课题研究,并将它们最终汇集为《模拟/数字化时代》,通过十三个部分再现了工业时代的发生、发展、消亡而同步演变着的自然景观。

关于为何选择“工业革命”这一主题,吕思斯表示:“我是在内蒙古长大的,我就是希望从东方的、中国人的视角去看欧洲的整个工业发展进程,从第三角度去追溯历史,还有自然与机械的关系。…我觉得创造力就是要挑战嘛,我就想怎么能够把文化的东西从娱乐的层面让大众从一个新的角度去认识它,觉得它有意思。”

吕思斯,《模拟/数字化时代》,原片静帧

03 、拟人的巨型机械

在吕思斯的作品中出现的巨大机械图像和机器运转节奏并不是偶然。“好多机器在早期的时候体积非常大,比如蒸汽机,你站到它面前就想往后退两步。它会让你震起来,让你心脏都受不了的那个状态”,吕思斯谈到。

“但是机器很冷,我就想怎么把机器拟人化。我发现每一个机器的声音都有一个循环,它有不同的速度、音色,但它永远不停在转。在我看来那就是机器的个性,那怎么跟人类的性格嫁接呢?就是通过与交响乐、嘻哈和摇滚这些人类的音乐种类结合。比如织布机的部分,机器的运转节奏和摇滚和弦乐是基本吻合的,又都具有线性元素,就能很完美的嫁接,产生出来的情绪与冰冷的机器产生强烈的冲突感,变成一个电影音乐式的叙事。”

吕思斯,《模拟/数字化时代》第一版,

英国SONICA艺术节首演片段,2015(上)

吕思斯,《模拟/数字化时代》拍摄现场记录,2013(下)

04 、 嫁接:从音乐到时空

嫁接时间与空间、事件和物质是吕思斯一直以来的创作线索。在装置《孪-SIAMESE-孪》中,吕思斯以“线”为核心元素,将激光嫁接在织布机上。

“织布机是引起第一次工业革命的重要机器,然后激光的发明改变了科技和通讯,它们都是以产出线的方式改变了人类的历史进程,但是在当时的时间意义和本身的意义是完全不同的。”

与之相应,作品的名字《孪-SIAMESE-孪》更多意义在于一个对称的符号形式。“感觉就像双胞胎一样,双胞胎是一模一样的,但它其实完全不同。”

吕思斯,《孪-SIAMESE-孪》,2019

05 、人类、自然与工业

作为英国第三大制造业城市,格拉斯哥曾是工业革命的重镇,这也是启发吕思斯关注工业的因素之一。他的作品中出现的工业与自然的互动是为了表达人与自然、工业之间相互作用的微妙关系,“所以作品最深入想要表达的其实是有情感的人”,吕思斯表示。他在《模拟/数字化时代》的第五、第六个版本中先后增加了人类的城市、宗教的概念,以各种看似无关又实际上在互相作用和影响的因素去表达人本身。

在《模拟/数字化时代》中,吕思斯把英国的自然景观拍摄制作成非自然的效果,刻意凸显人造的极致美感。“我就是想做这个完全冲突感的东西,我们感觉自然好像还很生态,但其实已经被人类做得非常的平衡化”,吕思斯说,“当你挖到这些东西就会看到人类发展总要付出代价,但是我们能做的只是如何去进行平衡。”

吕思斯,《模拟/数字化时代》,原片静帧及演出现场

06 、来自中国,但不是中国风

在2017年创作的《㸚》中,吕思斯将京剧与电⼦乐的跨界结合,打碎东⻄方的视觉及听觉经验,再以数字模拟、重组。虽然他在作品中使用了京剧元素,他却不认同“中国风”式的创作。

“我觉得‘中国风’是一个舶来品,老外说‘中国风’可以,中国人不可以。‘中国风’是老外学习中国人做的中国感觉叫‘中国风’,中国人再学老外学的中国人做的感觉那是什么?我觉得中国音乐就要做中国人的音乐,你可以叫中国人现代的中国古典音乐,但它绝对不是‘中国风’,它不是一个简单的嫁接。所以我整个课题讨论的还是文化的撞击,包括语言、文字的相同性和不同性。”

为了制作《㸚》,吕思斯去中戏的影像店淘老的DVD,再去找相应的播放设备去进行操作。“技术上很难解决,因为不是这个时代的东西。而且我觉得它具有绘画性、不可控性和随机性的特征,它也有那种所谓的错失性,就是你有时候调到当下这一秒有这个状态,再回来也找不到了”,吕思斯谈到,“我做的东西可能展示出来是酷炫的,但是我是喜欢背后那些很深的、根源性的东西,要不然我觉得做它就没有意义。”

吕思斯,《㸚》第一版,北京民生美术馆,2017

图片鸣谢候鸟空间柏林

07 、关于库布里克,及其专业性

“他是电影界的法西斯,他是个疯子,他所有的东西都管,但是他就是这么牛逼。”吕思斯如此评价库布里克,后者于1968年拍摄的《2001太空漫游》对他的创作产生了很大启发。但让吕思斯更为钦慕的是库布里克高度专业化的做事方式。

“他一辈子一个类型的电影只拍一部,一部科幻片、一部恐怖片、一部爱情片、一部战争片,但每一部都是极致,都是上帝之眼审视整个世界。”吕思斯以相似的标准要求自己,“我特别尊重专业度这个事,我不喜欢说我所谓的做艺术家就不追求专业度了,我希望各个领域的圈内人从技术、专业度上来讲也是认可我的。”

为了达到这个自我要求,吕思斯可以四个星期不出门。“就拍摄的时候有几个兄弟一起帮我,扛着电影机上山下海,然后有两个制作人帮我联系一些事情,但是从拍摄以后的所有后期,包括做声音、视觉、演出、设备全是自己,所以我不出门,真的是一点点磕出来的。”

去年11月,吕思斯受邀参加 NOWNESS EXPERIMENTS 首个项目“界” BEYOND PERCEPTION 的特别演出,在踏勘表演场地后,吕思斯没有把之前在伦敦的演出照搬过来,而是特别改编了一个量身定做的版本。

“我是上场改到放人进来的前十分钟才停下来,那是基本小两个礼拜没怎么睡的状态”,吕思斯回忆到,“所以你看我的课题差距很大,但是每个课题我宁可把它做到极致。”

08 、课题的生长、迭代和替换

吕思斯在每一次演出中都会根据现场情况去调节影像和音乐的呈现。“现在是30%左右的一个量”,吕思斯说,“它有一种剧场一样的叙事性,大家每次听这个东西觉得不一样,能看到我的成长、他的成长和课题的成长。”他让作品和课题持续迭代和演变。在最新的《模拟/数字化时代》第六版中,吕思斯在作品开端加入了宗教改革的内容。“之前我完全忽略了在工业革命之前更重要的是宗教改革。我一直在调整整个布局,有时偏音乐性一些,有时偏娱乐性一些,有时更具有叙事性”,吕思斯谈到。

在版本更迭的过程中,吕思斯对自己所处位置的看法慢慢发生了改变:“最早的一个状态就是我在控制机器,也是一个艺术家的初期状态,在强调’我’。但是现在做到第六版,我慢慢觉得未来换别人去演作品也是成立的,哪怕它最后变成公共艺术,然后’我’就变成’大家’了,作品的概念已经成立,’我’已经替换出去了。”

“我觉得现在的社会就是合成。真正挑战创造力和控制力的是打破固有的圈子,把更多的资源加到作品当中,把最不舒服的、不属于这个圈子的东西带到这个圈子里来,同时你的故事还能以最直接的方式打动大家,这就是我努力在尝试的事情”,吕思斯说道。

吕思斯,《模拟/数字化时代》第一版,英国SONICA艺术节首演,Mitchell剧院,格拉斯哥,2015

吕思斯,《模拟/数字化时代》第二版,英国SONICA艺术节,Kings Place艺术中心,伦敦,2016

*若无特殊标注

本文图片均由吕思斯提供

-

阅读原文

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号艺术新闻中文版 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。