- 0

- 0

- 0

分享

- “后生命”时代 媒体艺术的“伦理”困境

-

原创 2018-09-12

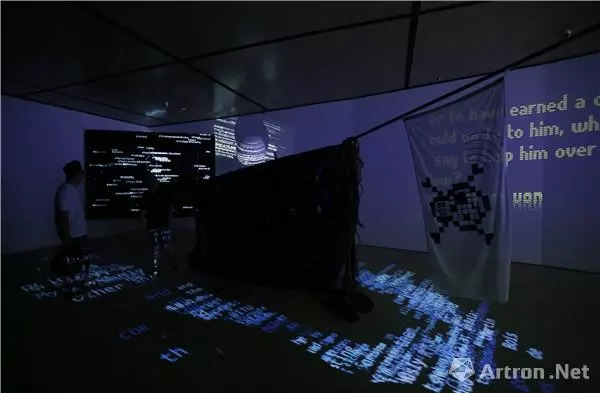

▲第二届北京媒体艺术双年展现场

导言:

北京媒体艺术双年展总策展人、中央美术学院设计学院院长宋协伟在开幕式说到:随着物联网、大数据、人工智能、共享经济等‘新名词’的不断涌现,当今社会已由过去单一的线性发展方式转变为多元的裂变式发展方式。人们生活与教育方式、产业发展结构、城市发展模式等都处于巨大的变革中,我们正处于一个以‘不确定性’为常态的时代。面对裂变式变革,我们该如何重新定义艺术和生命的界限?

策展人费俊也说,在技术日益发达的当下,“生命”的概念得到了爆发式的生长,如何应对这种巨大的社会改变,并重新处理人与自我、人与社会、人与其他物种、人与非人之间的关系,以及如何应对我们这个时代的生命政治、这个时代下身与脑的关系、这个时代下人与机器的关系,以及这个时代下技术与社会的关系,都是在探讨关于“后生命”时值得深入阐释的话题。

在艺术家的探讨中,不同形式的媒介和内容,都涉足了不同层面的伦理问题,无论是技术伦理、数据伦理,还是生物伦理,他们都只是提供了自我与社会,以及其他物种的关系的新观察方式,并且不断的修正和深入。比如Tobias Gremmler将传统文化提纯,以数据的方式将其传统文化的“后生命”展现出来,Tobias Gremmler和Nancy分别以各种独特的方式对大数据时代的个人隐私伦理问题进行了深入的探讨和浪漫式的演绎;Kanno So和yang02以及苏永健则在各自创造的机器中表达出对理想和现实状态的分析,演绎对规则和个体之间观察方式的差异。除此之外,优必选的预言则将在“后生命”的未来时代如何兑现,以及届时会产生的各类社会关系的变化,仍然让人拭目以待又忧心忡忡......

▲第二届北京媒体艺术双年展现场

一、传统文化和“后生命”的姿态

Tobias Gremmler是在香港生活了7年的德国人。他通过图像算法的方式为我们呈现了一个未知生命的事件,我们脑海中微小的神经原是一种什么样的景观,艺术家用数据生成的方式重新创造出另外一种形态,生成另外一个文化,无法描述的不可名状的一种新的形态,某种意义上,艺术家用数据的方式赋予这些形态一种新的生命。

在这个过程中,Tobias Gremmler把一些中国文化的元素进行了提纯,比如中国的武术和京剧。在Tobias Gremmler看来,一个功夫大师把功夫传给他的弟子,一代传给下一代,已经意味着这是“后生命”了。而从广泛的意义上来讲,艺术本身就是“后生命”,任何艺术重要的表现其实都是“后生命”的创造。

▲“神经风景” by Tobias Gremmler

在中国的京剧中,每一个动作、舞步,或者是服装、道具都是有它自身的意义。这些信息都是被我们看到的京剧演员表现出来的,这个过程是一个复杂的表演设计。Tobias Gremmler在想,到底是不是有一些原则能够让我们把这整个的信息更好地利用,知道他们到底是怎么样进行舞台上的表演,可能在数字时代是不是可以以更快的速度来做?在Tobias Gremmler看来,这其实是已经是一个哲学上的转化,即数字和现实社会之间交融的界面和接口,我们看到数据的解读以及如何去塑造和转化我们看到的这种表演。

即使是虚拟的一些形态,当它变了的时候,可能对于我们的感知和意识会产生很大的影响。“新的技术可以重新审视我们自己和其他物种之间的关系,我们到底有没有勇气去解构我们自己,我觉得这是非常重要的方面。” Tobias Gremmler说到。

▲Tobias Gremmler - Kung Fu Motion Visualization

在Tobias Gremmler的作品中,充满了对于中国传统文化浓厚的兴趣和研究姿态。Tobias Gremmler所提炼出来一个非常新鲜的研究视角,这不是简单意义上的科研。作为一个艺术家,能够通过数字可视化的方式来进行转译,抽象化,让我们看到的太极功夫中感受到的气、韵等非常抽象的因素,通过作品能呈现出来。在Tobias Gremmler这里,数字技术不仅仅是一个我们表面上看到的动态,由影音构成的媒介,更重要的是它其实是在影响着我们作为人的感知,同时也让我们在思考,我们作为人类如何通过“去中心化”这样的一种思维来面对我们周遭的更加广泛的生态系统。

▲Brad Miller作品 《被监视:来自监视文化的瞬间》

二、大数据时代,数据隐私的伦理问题

如果说Tobias Gremmler是通过新的技术重新审视我们自己和其他物种之间的关系,那么艺术家Brad Miller则是通过技术本身来重新审视人本身存在的隐私困境。Brad Miller通过社交网络留下的数字阴影,作为一个观察视角切入。他提出的问题是:个人数据是应该属于个人还是公共的财产?我们在这样的一个大数据的年代,在这样的一个靠算法来分析人类行为的年代,如何来看待看与被看,观察与被观察这样的一个现场?

大概2008年的时候,Brad Miller和他的团队就开始这样的工作了,就是搜集大家在社交媒体上留下的痕迹。后来有一些摄影的题材库放在这些媒体平台上,Brad Miller开始进行一些审视。大约有8年的时候,他用拍照片的方式来记一个日记,这是非常枯燥的一个过程。

▲Brad Miller作品 《被监视:来自监视文化的瞬间》

“我拍了8年的照片,看到了很多文化冲击,我和其他的艺术家、研究者、一些学生都看到了文化之间的冲撞。从学术界的角度来说,如果不是从我们的研究角度来说,可能其他人都会觉得这真的是一个灾难。这些照片不管是用私人的生活去看一个戏、野餐或者还有一些摄影的镜头,其实是有GPS的,有一些人在录像什么的。我们在这里看到的是把所有的初步的、可能是一些比较天真的、幼稚的、个人的一些想法作为开端。当然,我个人做的实验,其实也是被记录、被引述,放到了一个社交媒体的媒体库当中。10年之后我要看做的这个实验到底有什么样的影响。”Brad Miller说到。

▲ Nancy Mauro Flude作品 《预言:数字大旋涡的浪漫反叛》

三、我们不应成为数据的奴隶

另外一位艺术家Nancy也探讨了相似的数据伦理问题,比如她那件作品《预言:数字大漩涡的浪漫反叛》。Nancy称自己为后网络艺术家,同时她也是21世纪艺术形式馆的馆长。她利用现场的装置、影像包括个人的表演等一些方式,探讨今天数据作为一个重要的未来的人类资产,其实很大程度上是掌握在少数的大型的数据公司的手里,比如说像Google、百度等。

“我们的个人隐私在悄无声息地被窃取,所以某种意义上,这样的一些公司就像是数据海盗一样,并没有经过个人的许可的情况下,悄然地使用着我们的数据。” Nancy提出了这样一个非常有批判性的类似于数据海盗式的观念,展开了一场浪漫式的反叛。

▲Nancy Mauro Flude作品 《预言:数字大旋涡的浪漫反叛》

Nancy说她要以一种很坚定的方式和计算机进行接触,找到一种细微的差别,一种相对性,基于一种文化的敏捷,每个平台的算法有着自己不同的偏见。作品被窥视、被监视,也是需要研究数据库的应用。比如说我们的微信中对数据的使用,所有的这些平台包括微信都在使用我们的数据。

“对数据解码的过程,是我们这种数据生活的媒体之一,实际上也是我们第四次工业革命的自动化的主要特点之一。我们实际上想要解开大数据的话语,回应我们所面对的结构性的困惑,但是在这种情况下,我们究竟能否将这些捕捉的数据变成人类可读的呢?我们如何去理解它呢?我们通过怎么样的方式来理解我们的数据?”Nancy说到。

▲Nancy Mauro Flude现场表演

Nancy说所有的这些实体都是连接在一个网络中的,通过电脑网络连接在一起,这些机器逐渐地变得越来越可以忽视,不显著,是一些非常小的纳米级的粒子就能完成一些比特级的运转。而我们有一些大的数据农场,大的服务器数据中心,我们通常把它叫做云。所以我们能够看到这些信息媒体,实际上是让我们想起了在第一次工业革命时候的纺织机,这些数据可以被理解为一种线性的对自动机器的集成,就和当初第一次工业革命时候的热机是差不多的。

Nancy用占卜来形容她的研究,在她看来,占卜是非常神秘的,也是非常复杂的,需要一些能够理解文化和自然的人们,能够将他们自己的一些本土文化传递给其他人,一个占卜者需要通过传统和民谣进行一些校准,通过观察以一种诗意的方式给出关于人格、地点和历史的讲述。实际上所有的科学都始于虚构、幻想,使用一些科技的术语去改变我们想要去表达的东西,Nancy说这是她真正感兴趣的地方。

著名的斯诺登丑闻中提到了,所有政府机关搜集的行动都与间谍行动是相关的,实际上很多时候我们对这种监视的观察并不是一个新的现象,但在我们这个时代的深度和规模是前所未有的。“什么是揭示或启示,听起来很神秘,但传统的占卜,我们是需要以一种难以看到的物理现象进行一种可视化的表现,我的作品占卜一种浪漫化的数据大漩涡的叛逆,实际上是通过一种表演的层面来讨论一种选择加入的策略。这意味着我们所有人是不是选择去让我们的个人信息被分享,通过所有的网络的使用,都会留下我们的个人数据。实际上很多时候我们个人的数据都是不得不输入购买一些东西。我们想谈的是所有的公司、政府、网络,他们都是“同谋”,来盗取我们的个人信息。”Nancy说到。

Nancy想说的其实就是,在这一切的复杂的系统中,所有的变化中,这种形而上的思维方式,也是影响我们对大数据的一种理解方式,我们应该利用自己的数据,能理解我们认识论的存在,而不仅仅是成为数据的奴隶。我们应该不仅仅是作为一个蠕虫而死去,而是应该变成一只蝴蝶。所以我们想要做的并不是想要去回归到这种极简主义,我们想要做的是考量行动,最终一切都是基于我们如何去演出。

▲ Kanno So和yang02作品《无感涂鸦机器人》

四、人和机器人:遵守规则和创造规则

Nancy将自己对数据隐私的反叛演变成一场浪漫的演出,Kanno So和yang02则是将演出交给机械本身,由机械本身再反馈给人类这个系统,希望人们引起对规则的探讨。Kanno So和yang02做了一个仿生的机器人,但他没有任何人形的特征,他的工作主要是进行涂鸦。Kanno So和yang02不想干扰他的涂鸦,而是让他自己创作。所以除了架构一些数据进去,他有自己的一套算法,就是说自己会画画。

Kanno So和yang02把很多这样的机器人放到日本地铁站的走廊里去练习。在一个20米长的过道里,每天有200多万人的人流量。他们到底是怎么画的呢?对环境有什么样的反应呢?艺术家把很多的传感器放在那里,数到底有多少人经过,人的噪音还有温度、湿度都做了一些传感器的衡量。

▲Kanno So和yang02作品《无感涂鸦机器人》

这些机器人有自己的算法,算法的参数都是跟环境的数据有关。每天的环境是变化的,所以他们每天的画画都有一些不同的内容,他们这样画了3个月。有趣的是,在这之后,Kanno So和yang02找了学生们去临摹复制机器人手臂画出的那些细线。也就是说,让人类跟机器之间进行交互,并且把细线反馈到机器中,这是一个双向的循环。最后学生画出来的细线,跟一开始机器画的大相径庭,差别很大,毕竟不太像是机器人画的,然后机器人最后复制出来的学生们画的细线也是大相径庭的。

在这个过程中,Kanno So和yang02发现一开始的几分钟,学生们就是想要复制机器人做的,但是5分钟之后他们就开始胡乱画了,不管是写自己的名字还是画一朵花。而轮到那些机器人的时候,它们非常地遵守规则,代码中怎么写的,机器就怎么画。相当于这样的过程,人是自私的,想画一朵花就画一朵花,想写自己的名字就写自己的名字,很快忘记自己一开始是想复制机器人的画。

五、无意义的意义:看不到的交互

如果说Kanno So和yang02的无感涂鸦是人机互动的一场游戏,那么来自中央美术学院研二的苏永健则是制定了一场可能永远看不到互动的游戏,因为他制造的是一个几乎永远看不到的互动涟漪的机器。作品《鼠》由两部分组成,一部分是一个大的机械装置,另一部分是喂养老鼠的容器。在这个老鼠的容器里有一只跑轮,还有一只小白鼠,当小白鼠在里面跑轮的时候会带动上面的机械装置运转。机械装置是由4圈齿轮组成,小白鼠在跑轮里跑的时候,最里边的一层齿轮转一圈时,第二层才会转一点,像是一个年轮或者说是时钟的概念。

当这个装置最外面的一环转动360度的时候,装置的中间有一个大的水缸,上面有一个小钢球会向下撞一下,引起涟漪、水花。有趣的是,小白鼠需要跑1600万圈,也就是1000公里才能触发水波纹的诞生。目前这个展品是第二次展出,艺术家记录每天小白鼠跑过的里程数,经过第一次展览的记录,展览一共是61天,61天过去了之后,这只小白鼠一共跑了差不多11公里左右,一次水波纹都没有触发。

▲苏永健作品《鼠》

于是经过计算,小白鼠要跑1000公里,大概要经过50次展览才能触发一次水波纹。中国有一个成语叫“蜻蜓点水”,形容非常微小的意像,小白鼠也是非常小的动物,作品旨在达到一种可欲不可达的状态。我们看这个作品的时候都会想到水波纹什么时候能触发?但很可惜的是,在我们的这一生里面,很可能都看不到水花触发的那一天。

六、优必选的宣言:机器人将充斥未来

苏永健的《鼠》探讨可欲不可达状态的那种“无意义”在优必选这里看上去好像有点“任性”。但在“深度学习”诞生之前,谁说优必选不也是很任性的呢?优必选用了美术馆二层的玻璃橱窗展厅展示了他们开发人形机器人的辛路历程。在这个脉络里,可以清晰的看到人工智能在最近一两年通过“深度学习”获得的重大突破,但这在整个人工智能的过程中则是一个比较漫长的过程。也就是在过往20多年里都没有取得重大的突破,在大家都快认为人工智能是一个骗局的时候,阿法狗出现了。

▲优必选人形机器人进化史

来自优必选的米高说他相信在大概30年内,机器人就会走进千家万户。“这是我们比较确定的,也是我们的vision。大家知道软银总裁孙正义,他相信2030年,也就是12年之后,地球上机器人的数量会跟人的数量约莫相同。”

也就是说2030年时,世界上有60亿人口,也会有60亿机器的数量。米高说他相信未来10年,科技技术的迭代是非常迅速的。在今年美国的CES上,优必选公布了第一个双足机器人,这是第一款商用,而不只是停留在实验室的机器人。6个月之后,2019年的CES,优必选还会公布世界第一款人形双臂、双足机器人,能走进家庭里的。

▲优必选人形机器人进化史

米高说他在2006年就创办了中国第一个社区画廊,除了在艺术学院里的艺术呈现,他想做更多的“后生命”边界的拓展,把所创造出来的思想和成果落地到民众当中,引起真正大众的涟漪效应,让我们的艺术行为把所有的民众都能够连接起来。“这个是我们在艺术创作的过程中希望发生的‘后生命’,post inference,后续的延展力。”

七、未来已来,“后生命”将如何演绎时代

在整个“后生命”展览中,其他艺术家的作品都重点探讨了在生物基因、人工智能和机器人等科技飞速发展的影响下,在日渐受到关注的后人类理论语境中,“生命”这一古老概念的拓展和延伸,以及人在与地球上其他物种共处时,处于“非人类中心主义”思潮中微妙变化的地位。展览主体从存在于算法中的虚拟生命、基于机械构架的仿生生命,以及作为介于生命定义模糊边界的合成生命来阐释生命这一主题。

艺术家们总是没有给出既定的答案者,他们只是不断的提出问题,提示着人们可能存在的问题和疑惑;优必选及各类发明者们的未来宣言也并没有给人们对未来的期望一颗定心丸。然而未来将来,未来已来,我们又将如何应对和演绎。就像北京媒体双年展总策展人邱志杰说的:今天我们所知的生命,从它诞生之初就从来没有停止过不断地走向“后生命”状态。还原到最基础的层面上的时候都是基本粒子。生命和非生命的区别,只是它们的组织形式的区别。生命只是一种不断进化的关系和一种此起彼伏的形式,以及一种自我感知的能力。而这一能力今天正在达到这样一种自我意识,那就是我们传统上认为非生命的要素,其实始终都是构成我们的生命本身的东西,正如木材之于火焰。后生命,表达的是这样一种谦卑:那就是我们对什么是生命的边界,依然一无所知。

-

* 文章为作者独立观点,不代表数艺网立场转载须知

- 本文内容由数艺网收录采集自微信公众号雅昌艺术网 ,并经数艺网进行了排版优化。转载此文章请在文章开头和结尾标注“作者”、“来源:数艺网” 并附上本页链接: 如您不希望被数艺网所收录,感觉到侵犯到了您的权益,请及时告知数艺网,我们表示诚挚的歉意,并及时处理或删除。